等待一场雪

撰文/李佩红 摄影/王汉冰

这两天大江南北瑞雪普降,微信朋友圈尽是晒雪的照片。

刚有微信那阵子,全国人民集体晒美食,这阵子开始晒风景。城市在秋之后降雪之前,风景乏善可陈,雪似乎有怨气,入冬后始终躲着库尔勒这座城,小城日日晴空万里,一副自得志满的样子。

库尔勒从前是下雪的,且雪很大,北面的山脉整个冬季始终挂着一条白银项链,不像现在一年四季光秃秃的。雪好歹总是有的,心血来潮时偶尔来场透雪,很痛快淋漓的那种,让人立即能感觉到空气清冽、胸腔通透。

春花秋月,夏阳冬雪,无非季节的代言。大雪之后,季节转承,阴极转阳,离春天就不远了。雪也是一种变化。单调的风景看久了,无趣。变化,如水波跳跃,使平淡无奇的生活溅起欢悦。沉睡一夜,早起拉开窗帘,铺天盖地的白,心陡然一颤,被肃杀萧瑟折磨疲惫的瞳仁瞬间点亮了。于是想,我怎么就睡着了呢?雪是什么时候开始下的,什么时候结束的?错过了落雪,不能再错过踏雪。张爱玲说出名要趁早,踏雪也要趁早。踏雪寻梅,煮雪烹茶,温酒赏雪这些极浪漫的事儿,适合文人,可惜新疆无冬梅;煮雪烹茶也不可,“融雪煎香茗,调酥煮乳糜”只能想一想;雪地对饮倒能为,无奈城市太大,到处都是喧嚣,人迹罕见之地难寻,总不至为饮杯酒开车跑出几百公里吧。若是在家门口的草坪上,两人铺毡对坐,烧酒对饮,非被过往之人当成脑子有病。

雪是文人的十四行诗,情感绵延、想象丰富。哪怕“江上一笼统,井上黑窟窿。黄狗身上白,白狗身上肿”的打油诗也甚是有趣。江南的雪天,一碗热粥、两盅黄酒、三五小菜约几个朋友暖室小坐,窗处竹林冷雪淋淋,别是一番滋味在心头。新疆北部,天高地阔,大雪封门,适合喝五六十度烧酒,最好是伊犁特曲,大锅清炖羊肉,地毯上围一群人,男女老少混合,大碗喝酒,大口吃肉,辣辣的酒,热热的羊肉汤,弹琴歌舞,吃饱喝足,冲出毡房昂首袒胸任凭戈壁狂风打雪,怕谁!江南漠北,古人今人,惟一样相同,落雪之夜,柴门犬吠,或小区楼房,家的温馨灯光映照雪上,踏雪而归,身后大雪纷纷扬扬,地下一串深深浅浅脚窝,抖落一身雪花,推门看见家中有一人等着你回来,迟迟未睡,真好。

雪是童年的歌谣,最喜欢下雪的无非是孩子。忽如一夜的冰雪世界,玉树琼花,雪域冰道,落在眼里的尽是惊喜,堆雪人、打雪仗、滑爬犁、趁其不备摇晃小树,一瞬间的冰凉如数不清的蜜蜂钻进小伙伴热乎乎的脖颈,嗡嗡地弹着奏鸣曲,小伙伴在追打中笑着跑远了。站住,相同的恶作剧再来一次,你来我往,其乐陶陶。张开小手,看白雪花飘落掌心转眼化为颗颗露珠,点点太阳映在其中,凉湿彻骨,攥起,水从指缝滴到地上,即刻濡化的小洞像雪的酒窝,藏着妙不可言的秘密。

其实于孩子,无论春夏秋冬,无不讲个好玩。雪,与其他三季相比,则多了一份交流、体验和快乐,雪是上天专为孩子送来的冬季礼物,童话世界里的冰雪奇缘。

雪多并非好事。出行本身成为一大问题。脚板和车辗实的雪结了铠甲般的冰层,光亮如镜,闪着令人生畏的寒光。在冰面上走小腿肚子不由发酸,步步惊心。小孩子摔倒是常事儿,摔倒就摔倒吧,顶多屁股摔疼了,像打了一个喷嚏,没什么大惊小怪的,爬起来继续走。年轻人艺高人胆大,雪再大路再滑,自行车照骑不误,大有“驾长车踏破贺兰山缺”的英雄气概。自行车直行快骑没事儿,就怕拐弯儿,弯拐急了,哧溜一声,大意失荆州,人车分离甩出老远,划出两条优美的弧度。骑车的人趴在地上半天起不来,那狼狈样儿逗得路人呵呵笑,光顾笑别人了,脚下一不小心哧溜一屁股坐在地上,行人笑得更放肆了。我的两位女友,前一位星期一骑自行车摔断了脚踝骨,另外一位去看望,笑话她怎么这么笨,第二个星期自己摔断了胳膊,断踝骨的朋友反过来笑话她,开玩笑说这是报应。雪是自然现象,哪里懂得什么报应。在镜子样的冰面上开车,哪怕最专业的司机也不敢掉以轻心,车开得如受气的小媳妇,小心翼翼,唯唯诺诺,刹车稍微踩猛点,车便在冰路上跳迪斯科,或是来个三百六十度大回环,玩冰上芭蕾。最苦的是跑长途的汽车司机,路滑道窄,上下坡或者会车特易翻车,最要命的是遇到大雪封山,车坏在路上,前不着村后不着店儿,司机猫在驾驶室里,用喷灯烤火。夜长人乏,睡着了再把车烧着。那年代,人烧伤了事小,车毁了可就摊上大事儿了,聪明点的司机,烤一会火,围着车跑一会儿,等待天亮路过的车救援,有司机熬不住瞌睡,迷迷糊糊睡着了,就有冻伤冻死在车里的。这样的事现在几乎不存在了。但在二十世纪六七十年代的北疆,几乎每年冬天都有,那些死去丈夫的家属,最想躲避的当然是雪天,刻在骨子里的冷,像一根刺深深地扎在心窝,疼在每一个飘雪的日子。

小时,我天天和弟弟们怀疑我们的母亲不爱我们,理由是她经常打骂我们。不知这事母亲咋晓得了,把我们一个个拉到怀里说,妈妈一直深爱你们,看你们棉衣,前胸后背都是厚厚的棉花;这样的棉衣穿在身上,冬天,才不会感觉到冷,你们才能够健康成长。从前特羡慕别的女同学做工精致的花棉袄,穿在身上服服帖帖,嫌弃母亲做得棉衣笨熊似的难看,穿着像个驼背,原来是妈妈有意加厚的爱心啊!

下雪天第二件烦人事是扫雪。单位按任务分片清扫谁也躲不了。雪后初霁,天气干冷,风像小刀子嗖嗖刮人脸,穿得再多也像薄纸。没扫多大一会儿,手脚冻得生疼,耳朵麻木。赶紧回屋,搓手、搓脸、搓耳,焐热了再出去。这时心里就不情愿:要是不下雪多好!冬天一到又欢心鼓舞地迎接下雪,早忘记了雪天的烦恼。

走的地方多了,阅历随之广了。

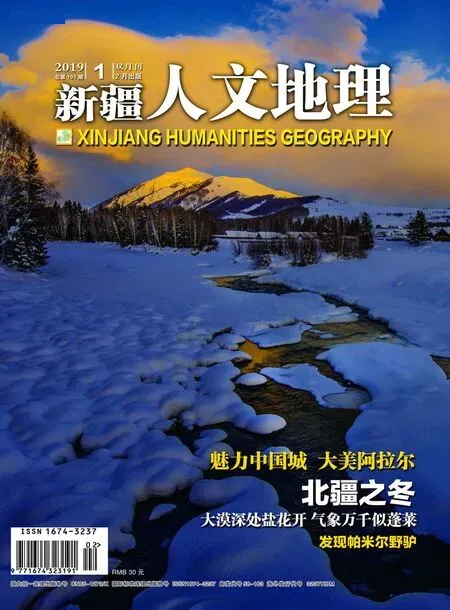

雪见多了,自然分辨出不一样。南方和北方的雪就不同,新疆南部和新疆北部的雪也不一样,这种不一样是指重量。2005年冬湖北大雪,在荆州上大学的儿子告诉我,雪把电线压断了。我不信。十年后的冬天,登贵州铜仁梵净山,山上落了一层薄雪,路面冰滑,车不能行,步行上山,行至半腰,忽听山崖处断枝噼啪响如放鞭炮,雪得有多重才能把树枝折断?儿子的话,十年后我方信。北疆的冬季是冰雪世界,四野苍茫;南疆的雪,下到地上没有多久基本融化了,雪片轻如羽毛,偶尔细如盐粒。雪片大时如暴雨,即来即去,雪片细碎似毛毛细雨,绵绵下一整天。

此生最难忘的雪应该有两次。一次是雪夜过天山,车在蜿蜒的山路上行驶,犹如蚂蚁在枪林弹雨中穿行,雪在车灯前爆炸,像一枚枚自天而降的炸弹,不亲身经历永远也不会相信,雪也是有性格的,并不总是情意绵绵。另一次是从办公室里加班后回家,夜晚华灯初照,万籁岑寂,清雪飞扬,一个人走在路上,脚下的雪咯吱咯吱,嘎嘣嘎嘣脆响,灯下抬头望,雪似焰火团团绽放,像应接不暇的梦境,又似无数精灵盈落在头顶发梢,在肩膀上轻歌曼舞随之滑到地上,这场雪的盛大舞会仿佛只为我一人表演。一种从未有过的快感袭击了我,所有的不愉快和烦恼变得和雪花一样轻,似乎摆脱了肉身,进入了一个美妙澄明的世界。

人老了怕冷,怕下雪,雪似乎和死亡达成了某项协约。老人骨质疏松,摔倒可是大事,轻者伤筋动骨,重者有生命危险。雪是老年人的灾难。一场雪后,雪花飞舞的翅膀载着一些人最后的余温,走了,尘世再也寻不到他们的身影。我的父亲就是在三十多年前的一场大雪中离开。父亲下葬那天雪下得好大,宛如白色的帐幔从天上铺到地下,哀乐在雪幔中徘徊,大雪收走了父亲灵魂。在那时的24年前,父亲在同样的冰天雪地里,迎来他生命中的第一个孩子。时间多么不经过呀,24年我长大成人,正张开双臂欢欣鼓舞的迎接无限的未来。大雪埋藏了父亲,大雪让我突然醒悟人不是永生的,死亡仿佛突如其来的大雪,你根本无法掌控。对死亡的恐惧加剧了我的伤痛,一年又一年雪烛泪般叠加,我衰老的身体彻骨的寒也开始从脚底慢慢爬升。终有一天,我也会死,如果我能选择死亡的时间,我愿意在大雪中走完自己的一生。被白雪埋葬,死本身多么干净。

无雪的冬天,流行性感冒如沙漠风景席卷而来,感冒的人犹如潮水前赴后继,病菌异常凶顽。老人们说,这都是不下雪的原故,来场雪病菌就冻死了。原来,雪不仅是一种纯美简单的颜色,还是帮助人类克制病菌的法宝。人类这些任性的小孩,在自得其乐的玩耍中把地球玩暖了,丢了珍贵的雪。

《周书》曰:“往者不可及,来者不可待。”这个冬天已过去大半,有人说,过了三九再不下雪,这个冬天就真得无雪了,可我仍固执地盼望。

此文收官之时,忽一日晨起,降雪。这场集全城人民向往的雪,地皮没有裱全,雪住,半晌太阳一晒,踪影全无。网上流出段子:听说库尔勒下雪了。这场雪下得有特色,适量就好,各地都下了,库尔勒也下了,但雪量和雪势不靠前,低调,普通,不扎眼,不出头。这场雪在空中是雪,落地是雨,充分说明下得接地气,既不是高高在上的漫天飞舞,也不是只有雪水不见雪花。其结果是既净化了空气,促进了农业生产,又没有大雪封路,影响民生,符合和谐的定位要求。

老天不下雪,人奈何不了,严冬已至,气候肃杀,可以调侃的事不多,拿天气出出气,是无可奈何的选择,笑一笑,也能化郁散气,是吧?