磁州窑书写性装饰元素的美学探究

胡梦璟,潘春宇,萧 倩

(江南大学,江苏 无锡 214122)

1 磁州窑概述及历史渊源

磁州窑是兴盛于宋朝中国北方地区的民间瓷窑,涵盖了当时中国北方民窑产品体系的内容。大量的文人艺术家聚集在磁州窑窑场里,他们与当地磁州窑的工匠密切合作,从而推动了磁州窑产业的发展。

1.1 磁州窑概况及发展

磁州窑的历史可以追溯到7500年前新石器时代的“磁山文化”。“磁山”是中国古代文明的发祥地。在宋元时代,磁州窑作为民间瓷器的主要生产窑场,主要以烧制大众使用的生活用品为主流产品。由于当时宋代文人风气盛行,装饰题材广泛,使得磁州窑具有广大的市场,同样促进了磁州窑在宋元时期的快速发展,从而达到了鼎盛时期。尽管当时受南方景德镇兴起的影响,使得中国制瓷中心南移,以观台为中心的磁州窑窑厂在元末明初时停烧,而另一个烧制中心彭城仍在进行大规模烧制直至明清时期[1]。但由于制瓷中心的南移以及民间风俗的变化导致磁州窑在风格上出现单一化的现象,从而导致了磁州窑的没落。磁州窑的兴起和衰落反映了一切事物都在不断向前发展的规律。

1.2 磁州窑与长沙窑的历史渊源

原始社会的彩陶时期,人们通常会把一些象形文字或者记事符号运用在彩陶装饰上面,随后出现的唐代长沙窑瓷器中采用了大量的题诗写词以及当时的名言警句用于装饰,这种装饰手段对宋代磁州窑产生了深远影响[2]。磁州窑在一定程度上继承了长沙窑的意笔画写意装饰手法,它们将诗词作为内容,运用中国传统写意画法和书法,丰富了中国陶瓷装饰技法,在中国陶瓷发展历史上具有里程碑意义。

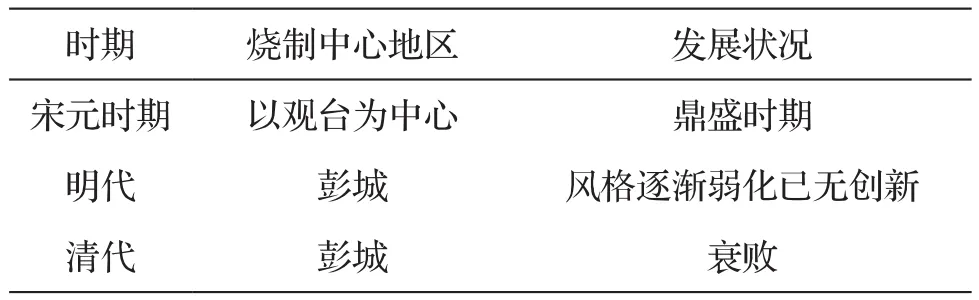

表1 磁州窑的兴盛至衰败Tab.1 The prosperity and decline of Cizhou Kiln

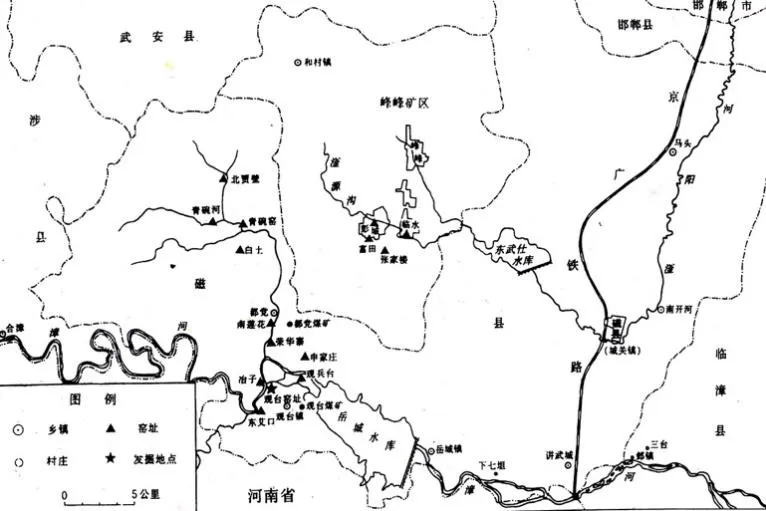

图1 磁州窑(观台、彭城)位置图Fig.1 Location map of Cizhou Kiln (Guantai and Pengcheng)

在色彩方面,唐代长沙窑多以褐、绿、红等多种色彩形式呈现,为后期瓷器的彩绘装饰开辟了广阔的途径。不同的是磁州窑瓷器的色彩大多运用黑白两色,强烈的黑白色对比从视觉呈现上独树一帜,形成了一种独有的粗犷豪放和雄健浑厚的艺术风格。在装饰技法方面,长沙窑和磁州窑的原料由于含铁量较高,都会先施一层化妆土,不同的是长沙窑除了釉下彩绘之外还会采用模印、贴花等手法装饰瓷器。而磁州窑釉下彩绘色调虽然单一,但其手法多样,如剔花工艺具有浅浮雕的艺术效果,珍珠地划花工艺更能烘托主题纹样以及毛笔书写也可以作为一种装饰技法[3]。在书写性装饰方面,相较于长沙窑书写性装饰中较为单一的行书和少量草书,磁州窑器物上的书体风格多种多样,宋代杰出的四大书法家苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄豪迈飘逸的笔法深刻地影响了磁州窑器物上的书写性装饰风格[4]。

2 磁州窑书写性装饰元素的审美特征

磁州窑在中国陶瓷艺术史上具有及其重要的意义。它的书写性装饰元素特点鲜明,其中工艺手法的独特以及题材的广泛,在陶瓷历史的发展中具有一定的陶瓷装饰审美导向,拥有较高的审美价值。

2.1 工艺手法的多样性

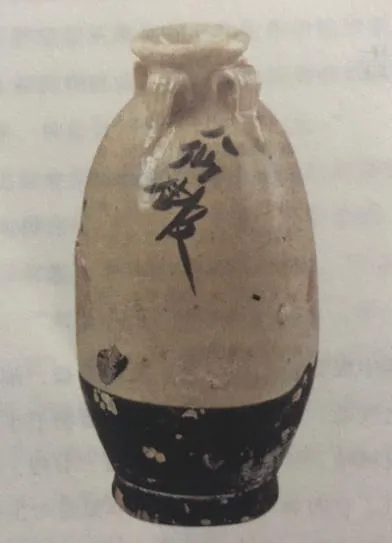

图2 白釉珍珠地划线文字纹瓶Fig.2 White glazed vase with inscription on beading ground

表2 长沙窑与磁州窑的对比Tab.2 Comparison between Changsha ware and Cizhou ware

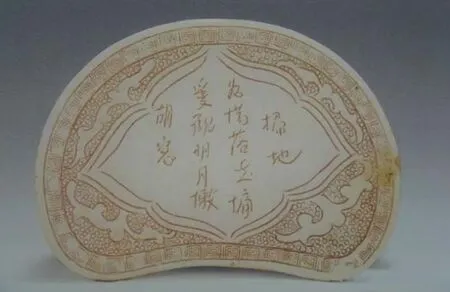

图3 珍珠地划花豆形枕Fig.3 Bean-shaped pillow with incised decoration on beading ground

磁州窑的装饰工艺各具特色。其中书写性装饰技法主要有两类:一类是使用刀具在瓷器上进行剔、刻、划,其中包括白釉地划花、白釉地剔划花、黑釉剔划花、白地黑剔刻花和珍珠地刻划花等;另一类是运用毛笔在瓷器上进行书写性装饰。使用刀具剔、刻、划工艺技法以白釉珍珠地划线文字纹瓶为例。珍珠地划花装饰工艺是从其他工艺借鉴而来,早在唐代金银器上就有此类纹样,称为“鱼子纹”。珍珠地划花装饰的特点是简洁且活泼,其剔刻工艺是通过去除图案边缘的地子,运用浅浮雕的效果来烘托主体图案。从图中的文字纹瓶可以看出,它以密集的圆圈纹样组成地子,通透且增加了层次感。珍珠地使得白釉划花的装饰效果得到了极大地加强,由于珍珠纹样细密而不繁乱,井然有序又富有变化,极好地衬托了瓷器中的白色主体图案。在视觉效果方面既增加了层次地对比,又采用了十分含蓄的表现手法,纹样之间相互呼应。

以毛笔为装饰工具,是磁州窑极具创造性的工艺手法。将中国画技法运用在瓷器装饰上,这种书写性装饰技法使其纹样表现的更加豪放自由。当时的磁州窑一带盛产天然斑花矿石,窑工将其制作成颜料,研磨稀释,运用毛笔绘制在胚体上。以毛笔为工具的书写性装饰技法的性质更倾向于中国写意绘画,讲究笔墨地运用,中锋行笔,线条劲挺饱满。

2.2 白地黑绘装饰的形式美

磁州窑白地黑绘书写性装饰纹样的装饰色彩具有黑白对比分明的装饰特点。磁州窑在洁白的化妆土上使用黑彩作画,在其表面罩上白色玻璃釉,如同在宣纸上进行书法绘画,包含了传统写意水墨画风格的装饰特征。

由于白地黑绘装饰中所采用的颜料为斑花石所制,成色需要一定的厚度。所以白地黑绘装饰手法主要采用剪影和白描的形式,依靠形态的宽窄、疏密以及点线面的穿插组合关系来表现黑白灰的色调变化[5]。这使得白地黑绘装饰与传统的陶瓷装饰中的水墨、青花装饰有了明显差异。因为它不仅具有了平面化的装饰艺术元素,也形成了磁州窑朴素典雅的黑白装饰艺术风格。白地黑绘的装饰色彩同样受到了儒道色彩观的影响,以白色为地,黑色绘纹,表现出了自然和生活的万千情状。陶瓷艺术产生于五行中水与火的结合,是自然的一部分,简洁的白色和黑色源于自然的馈赠,运用自然的颜色装饰自然之物,从而体现朴素的自然之美。

图4 白地黑绘椭圆形枕Fig.4 Oval pillow with painted black pattern on white ground

2.3 装饰题材的意境美

在瓷器上题诗写字作为装饰元素最早始于唐代长沙窑,磁州窑的瓷器装饰继承了这个传统并丰富了这种装饰形式。运用的题材不仅仅是单一的字体或者是诗词,还有民间的民谚警句以及当时的一些广告宣传,内容丰富饱满[6]。在装饰体位方面,磁州窑书写性装饰元素大多运用在碗碟、瓷瓶和瓷枕等器物上,这些器物高低不同且曲面变化较大,所以通常按体布局[7]。运用书写性装饰元素既表达了文学意蕴又丰富了书写性的形象美和特定的器物装饰性。

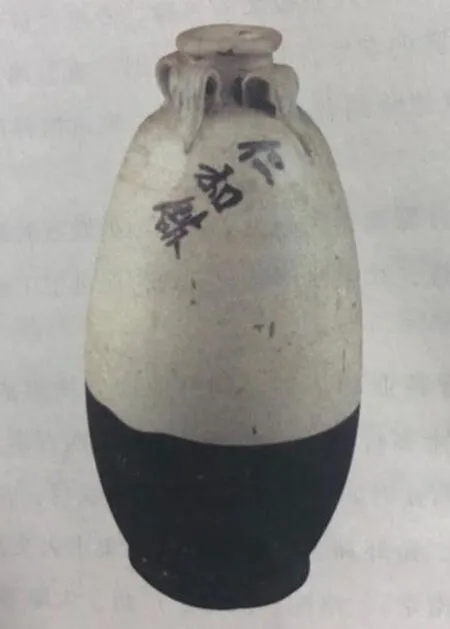

宋元金时期流行的词牌以及诗词散曲经常出现在磁州窑的瓷器上,比如《满芳园》、《山坡羊》、《如梦令》等,反映出了当时社会各阶层人民的生活心态。磁州窑的四系瓶装饰技法多以釉下黑彩绘为主,其中不少四系瓶上书写了“仁和馆”、“太平馆”、“八仙馆”,这些馆名是宋代酒肆或驿馆的字号,通过这些瓷瓶能够清晰地让当代人感受到宋代时期的市井酒肆、旅馆驿站的繁华[8]。

图5 “八仙馆”四系瓶Fig.5 Vase with four-looped handles and inscribed “Pavilion of Eight Immortals”

图6 “仁和馆”四系瓶Fig.6 Vase with four-looped handles and inscribed ”Renhe Pavilion”

图7 “太平馆”四系瓶Fig.7 Vase with four-looped handles and inscribed “Taiping Pavilion”

3 影响磁州窑审美取向的社会因素分析

宋代美学继承了先秦至唐代的美学精神,拓展了审美领域,推进了审美境界追求。在审美理论的深刻化和审美实践的多元化等方面为明清美学奠定了基础。在社会的安定以及城市的繁荣的影响下,平民普遍具有休闲随性的意识,他们在讲究生活情趣的同时,审美意识也在不断地提高。磁州窑瓷器创作的审美取向深深地受到了宋代美学的休闲意趣和质朴淳厚的民间气息的影响,从而在民间广受欢迎。

3.1 自由宽松的政治因素

宋代的中华传统礼乐文化复兴运动和经济中心南移使得当时的社会背景极其适合美学发展。政治方面,较为宽松的社会环境造就了人们的休闲心态。对于平民而言,“唐代以前的土地国有制理想破灭,此后私有权制度确立了,奴隶地位上升为佃户,废除征兵制改为募兵制。同时,废止徭役制度,而改为以雇募为主了。”[9]这种人身自由和政治自由使得他们拥有了大量闲暇时间来支配自己的生活。磁州窑作为民间陶瓷窑,主要生产民众日常使用的生活器具。平民有更多的时间和精力来研究工艺技法装饰日常生活用品。书写性装饰元素的运用体现出了当时工匠轻松安逸的生活心态,使得磁州窑瓷器散发出质朴淳厚的民间艺术气息表现出了强烈的生命力。

3.2 高度商业化的经济因素

商业经济方面,经济的高度发达孕育了当时的休闲审美文化。我国学者漆侠认为:“社会生产力在唐宋特别是两宋时期的高度发展——正是这个高度发展把宋代中国推进到当时世界经济文化发展的最前列。”城市中出现不少的商业街,而环绕着大城市的近郊往往还有规模庞大的“草市”,为平民积累了大量财富,大大激发了休闲随性的消费需求。磁州窑瓷器的贸易活动拥有了广阔的市场,市场促进了磁州窑瓷器的产量,也丰富了书写性装饰元素的创作内容。还助长了休闲随性文化形式的发展[10]。

3.3 雅俗共赏的民俗文化因素

文化氛围方面,宋代的审美文化与禅宗的盛行及其世俗文化有着直接的关系。北宋消除灭佛政策,佛教宗派重新兴盛,尤其是慧能开创的南宗禅,涵盖了中国化、世俗化,将“禅”的意味直接渗透到人们日常生活中[10]。磁州窑书写性装饰内容中传达的内容仅仅围绕着“禅”。一注重当下生命体验的思想,宋代人们的审美取向在一定程度上受到了道家庄子逍遥自由的艺术精神、返璞归真的自然主义思想的影响,这些都是书写性装饰元素创作的源泉。

4 磁州窑书写性装饰元素的美学思想及影响

宋代美学受道家影响最为深刻,道家思想是中国古典文化与美学的思想基础和来源。“清静无为”,“返璞归真”,其中最高的境界就是“自然”。这种美学思想对于当时的工艺美术有着举足轻重的影响,当时社会的稳定与繁荣也影响着人们的生活心态。文人的审美追求也逐步成为大众主流审美趋势。

4.1 “崇尚自然之美”的民间艺术文化传播

宋代美学的基本精神是追求平淡艺术风格和轻松自然的人生境界。磁州窑书写性装饰元素这种崇尚自然的意境之美深受中国传统道家美学思想的影响颇深。庄子认为,从审美的角度出发,自然是美的源泉。以自然之真和美来完善人性之真与美,克服社会文明的种种诱惑,在人与自然的永恒和谐之中,寻求人的精神自由与永恒[11]。宗白华先生曾指出:“一切艺术境界不外是写实、传神、造境,从自然的抚摩、生命的传达、到意境的创造。”在磁州窑书写性装饰的瓷器作品中,更多的是工匠们将自身的思想和情感赋予其中,做到“胸有成竹”。而下笔若飞,在书写性装饰图案中表现出轻松自然之美和生命地跃动之美。磁州窑工匠书写的是生活中的一部分,把宇宙看作是“人化的自然”,把人看作是“自然的人化”,认为人的内心中本就蕴含着整个自然[12]。与西方写实类艺术不同的是,中国的写实并不拘泥于事物外形的本身,更多的是以物传神。参照事物的本形,探究形外的乐趣,抒心中之意。磁州窑书写性装饰元素所表现出的浓厚淳朴的民间艺术文化反映出了中华民族热爱生命、崇尚自然、乐观向上的民族精神。

磁州窑书写性装饰艺术属于民间艺术,它源于对生活、对自然的感悟,人化自然,自然化人。这种书写性装饰元素是随兴所至和真性情地流露,是对生命形式的礼赞。

4.2 “逸笔”的写意追求

“逸”作为审美范畴的出现,始于书画艺术中以“品”评断高下的审美传统。先秦时期主要是用来评论人的气质外表和生活态度;魏晋南北朝时期逐渐步入诗学领域,用来评论艺术创作和艺术风格的内容;宋代开始“逸”范畴奠定了不可动摇的地位。磁州窑工匠以自己的主体意向为创作主旨,相比之前更加内在化,成为主体意趣品格的呈现[10]。因此,“逸”的地位提升是中国绘画艺术写意追求的一个重要转折点。

“逸”的范畴得到完全的成熟之后,“逸笔”日渐成为磁州窑工匠在磁州窑瓷器上进行书写性装饰的创作意识。其中包含了以下三要素:一是不守成法的创作态度。当时的文人认为具有书写性的草字元气淋漓,求浑全而遗细密,这样的美学思想在宋代主流画坛并不盛行但是却盛行于文人及民间;二是轻形重意的创作路数。磁州窑工匠们的书写性装饰有意无意间运用了中国传统哲学中的“重传神而不求形似,以神统形”美学原则,对中国的陶瓷装饰文化产生了深远影响,表现出了深厚的传统文化内涵和中国哲学思;三是简淡为贵的创作笔法。不追求外形上的相似,笔法上就会出现求简去繁,从而更加注重贵墨轻彩的趣味变化。

“逸”作为磁州窑工匠在创作时所需要的态度和情怀,从画风笔法而言,它脱略了一般画法的超越形态的风格;从创作的主体而言,它是一种迥异流俗的自由心态。

5 小 结

磁州窑书写性装饰元素运用民间特有的装饰题材和工艺,将日常生活和民间艺术文化有机结合。表现出了独特的书写性装饰艺术,饱含了民间质朴的生命力。通过运用随心所欲、顺乎天然的笔法来展示陶瓷装饰的艺术美,融合各家风格自成一体,是中国陶瓷装饰发展领域的艺术珍宝。磁州窑书写性装饰元素包罗万象,以独特的视角展现了当时的社会风貌和民俗风情。它不但具有较高的美学价值同时也具有丰富的历史文化价值,给予当代陶瓷书写性装饰借鉴、继承与发展。