火星无人探测与行星保护

徐侃彦,马玲玲,印红,张轶男

(1.航天神舟生物科技集团有限公司,北京 100190;2.北京市空间生物工程技术研究中心,北京 100190;3.中国航天科技集团公司空间生物工程研究中心,北京 100190;4.中国空间技术研究院,北京 100094)

引 言

随着我国航天技术的不断发展,未来将逐渐深入开展以太阳系其它星球为目标的深空探测活动。深空探测的主要目标之一就是探寻宇宙中地球以外的生命信息。在太阳系的所有星球中,火星是与地球环境最相似的星球,也是最可能存在地外生命的星球之一,因此一直是国际上深空探测的重点关注对象。我国对火星的探测行动开始较晚,2011年和俄罗斯合作发射的“萤火1号”探测器虽因俄方的技术原因而失败,但标志着我国在火星探测方面迈出了第一步。根据我国已经透露的未来深空探测计划,将于2020年正式登陆火星。然而,火星探测必须遵守行星保护国际公约。

所谓行星保护,是指在太空探测过程中,为避免地球生物污染太阳系其它星球(包括行星、月球、彗星和流星等),以及保护地球免遭来自太阳系其它星球的生物侵袭所采取的行为[1-2]。其中对地球微生物污染其他星球的防护被称为正向污染防护,而防护地外生物污染地球的行为被称为逆向污染防护。行星保护的观点在人类开始探测太空的初期就形成了,国际科学理事会专门成立了空间研究委员会(Committee for Space Research,COSPAR)负责管理行星保护[3]。1967年生效的《外太空条约》把行星保护纳入了太空探测的指导方针中,为行星保护提供了国际法理依据[4],美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)、欧洲空间局(European Space Agency,ESA)以及俄罗斯等开展深空探测活动的国家和组织分别依据COSPAR对行星保护的要求,制定了各自的行星保护政策和标准规范[5-7],并对所开展的深空探测任务进行了严格的行星保护[8-10],由此可见:行星保护是每一个开展深空探测活动的国家都应该予以遵守的国际化行为。

火星由于其环境的特殊性而成为行星保护的重点防护对象。1964年,COSPAR第26号决议宣布:“寻找地外生命是空间研究的重要目标之一,在生命搜寻活动能够圆满开展之前,所有火星探测活动应该在确保火星不被生物污染的前提下进行;所有发射深空探测器的国家应该在实验计划的制定和航天器灭菌技术开发、使用等方面密切合作,防止污染事件的发生”。这一决议奠定了火星在行星保护中的重要地位。

欧美和俄罗斯的火星探测活动已经开展了40多年,拥有深厚的行星保护技术积累和丰富的管理经验。随着我国火星探测计划的正式启动,如何使我国的火星探测器满足国际上行星保护标准的要求,成为我国航天界面临的一个重要的挑战。本文着重介绍了NASA在火星探测历史上的行星保护行为,同时分析了现代科学技术对行星保护的影响,并在此基础上对我国未来火星探测活动中应该采取的行星保护措施提出了建议。

1 行星保护等级要求

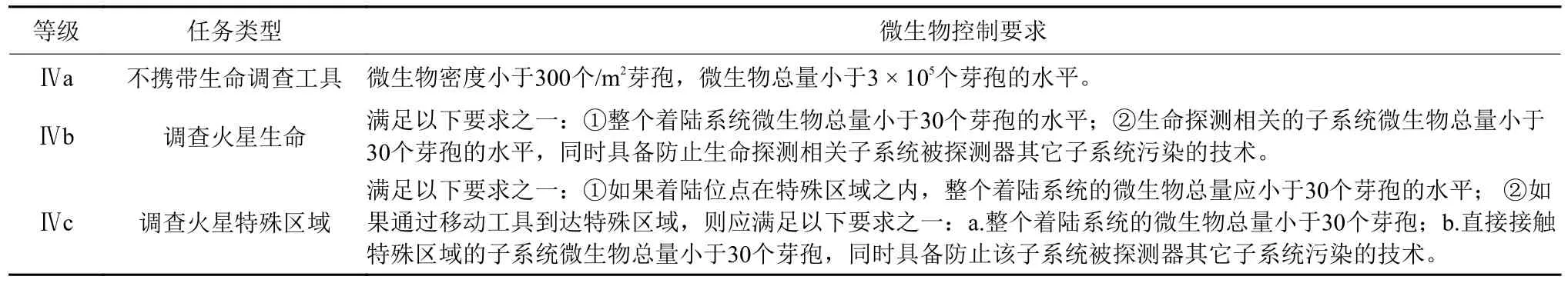

1984年,COSPAR正式采用了以任务等级划分为核心的行星保护指导方法,根据深空探测任务的目标和类型的不同,将行星保护划分为5级。其中与火星有关的探测任务主要被归于行星保护的等级Ⅲ和等级Ⅳ。等级Ⅲ用于轨道运行和飞越火星的航天器,等级Ⅳ用于与火星发生直接接触的着陆和火星表面探测任务[2]。为了加强火星探测行星保护的管理,1994年,COSPAR细化了火星的行星保护政策,即根据任务是否包含生命探测工具将等级Ⅳ进一步划分为Ⅳa和Ⅳb[11],并于2002年专门针对调查火星“特殊区域”的任务新增加了一个等级Ⅳc。所谓“特殊区域”指的是“地球生命有可能繁殖或火星生命存在的可能性很高的区域”[12-14],只要是接触“特殊区域”的着陆器或表面探测器,无论其是否包括生命探测试验的任务,都被列为等级Ⅳc。有关行星保护等级Ⅳ任务的详细分类和相应的微生物控制要求见表1。

表1 行星保护等级Ⅳ任务的详细分类Table 1 Planetary protection detailed categories for Ⅳ missions

2 火星探测历史上的行星保护

人类对火星的探测可以分为两个阶段:第一阶段始于19世纪60—70年代,冷战时期美苏两个超级大国先后开展了飞越火星、绕火星轨道飞行以及火星着陆等20多次、多种类型的探测活动。其高潮是美国的“海盗号”实现在火星的软着陆,这是美国第一次在其他行星实现航天器软着陆[15]。第二阶段是20世纪90年代中期至今,以美国为首的欧美国家以考察火星生命和宜居性为目标掀起的第二次火星探测高潮。在此期间造访火星的航天器和无人探测器,包括“火星全球探测者号”“火星奥德赛号”,两个火星探测巡游器“勇气号”和“机遇号”,欧洲的“火星快车”以及目前仍在火星上探测生命迹象的“好奇号”[16-17]等。

2.1 海盗号的行星保护

“海盗号”火星探测计划是人类历史上第一次登陆可能存在生命的地外星球并进行对地外生命调查的行为,采取了美国深空探测以来的最严苛的行星保护措施[15]。

2.1.1 灭菌方法和材料的选择

为了选择“海盗号”着陆舱的最佳灭菌方法,NASA进行了详尽的研究,最终确定干热灭菌法是所有灭菌方法中最有效、最可控、综合效果最好的措施。同时为了选择适合干热灭菌法的材料和部件,NASA下属的喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory,JPL)从60年代中期就对超过262种材料、4万个部件进行性能测试,从中筛选适于干热灭菌的材料和部件,甚至为了满足一些关键部件的灭菌要求而开发了耐高温新材料[18]。

2.1.2 洁净操作和微生物检测

控制航天器总装、集成和测试(Assembly,Integration and Test,AIT)过程中的微生物水平是行星保护的关键,“海盗号”在AIT过程中所采取的洁净操作手段包括:提高原材料和零部件的清洁等级;在NASA指定的洁净间进行加工;控制AIT环境中的污染物水平,减少操作人员携带的污染物;定期对探测器组件进行微生物水平检测;不同组件对接前对所有对接表面进行标准清洁操作;按照部件的洁净等级进行密封包装等[19]。

2.1.3 着陆器整器的干热灭菌

“海盗号”着陆器在装配完成后进行了整器干热灭菌处理,灭菌采用在密封和加压条件下,向着陆器和与其连接的生物防护罩内注入干热惰性气体的方式进行。整个过程持续43~50 h(包括升温和降温阶段),并且在着陆器内部所有温度探测点数值达到111.7℃之后,维持此温度达30 h[20]。

2.1.4 二次污染防护

为了确保着陆舱在灭菌后不被二次污染,NASA为着陆器设计了一个生物防护罩,该防护罩由一种柔软、结实又耐高温的材料建造,具有隔断微生物渗透、穿过的能力。生物防护罩与着陆器连接后一起进行最终灭菌,并在最终灭菌结束后至发射前,始终保持密封状态,且内部一直维持正气压。着陆器与轨道器之间不发生任何直接接触,所有电子和机械连接均通过生物防护罩进行,以确保未经灭菌的轨道器不对着陆器产生二次污染[21]。

2.1.5 发射后的行星保护措施

NASA在“海盗号”巡航期间以及到达火星之后也采取了一些行星保护的措施,包括:对着陆器姿态进行调整,利用太阳紫外线对着陆器暴露表面进行消毒,以防止未经灭菌处理的轨道器在巡航过程中对灭菌后的着陆器产生二次污染;到达火星轨道之后,控制轨道器的轨道,确保其不会撞击火星;着陆器降落到火星表面之后,先对生命探测设备自身进行生物监测,确保设备在探测火星生命时的洁净度等[22]。

2.2 90年代以后的火星探测和行星保护

1992年,美国国家研究理事会(National Research Council,NRC)发布了名为“火星生物污染:问题和建议”的报告,建议未来火星探测的行星保护参考70年代“海盗号”的清洁等级,并根据任务是否带有生命探测工具决定微生物控制方法的严格程度。对没有生命探测任务的航天器应该至少满足微生物总量不超过3 ×105个芽孢的要求。相反,携带原位探测火星生命工具的航天器则应需要达到微生物总量小于30个芽孢的水平[23]。

90年代以后的火星探测器基本遵循了这一行星保护的指导思想和标准[16,24-26],其中最典型的是2011年发射的“火星科学实验室”探测器,其搭载的“好奇号”火星车属于行星保护Ⅳa类任务。值得关注的是,NASA不仅对“好奇号”火星车和“火星实验室”探测器执行了行星保护,还对搭载“火星实验室”的运载火箭,包括火箭整流罩,地面运输设备,发射场设施等与探测器相关的地面设施均采取了严格的行星保护措施,尤其是整流罩内部的微生物洁净度,达到了远高于探测器本身的4.65个/m2芽孢的水平,从而确保了探测器在整流罩内部得到了良好的洁净防护[27]。

3 NASA目前对火星任务的行星保护要求

NASA于1999年更新了其行星保护政策指导文件NPD8020.7G[28],并通过一系列程序性文件规定了针对不同天体探测任务的行星保护需求要点以及标准操作方法[29-31]。对火星任务的行星保护要求主要包括以下要点:①降低航天器硬件的生物污染;②航天器和洁净室环境生物含量的评估;③航天器有机物污染防护;④避免计划外撞击;⑤二次污染防护;⑥贯穿任务全程的行星保护管理。

3.1 降低航天器硬件的生物污染

行星保护重点防护的微生物主要是产芽孢菌,NASA至今仍以芽孢数量作为衡量探测器微生物负荷的标准。然而,现代生物学技术的进步使人们对微生物在极端环境下生存能力的认识不断更新[32-34],最新观点认为除了产芽孢菌以外,一些嗜极微生物对火星行星保护也很重要。对航天器硬件表面和装配洁净间的分析的结果已经证实了这些嗜极微生物的存在[35-38]。这就对目前行星保护中所采用的微生物灭菌方法提出了新的要求。

可用于探测器灭菌的方法有很多。除了首选的干热灭菌法[39]外,NASA的研究人员发掘了一些可替代干热灭菌的航天器灭菌方法以用于一些无法承受高温处理的航天器组件,包括:辐射灭菌法[40]、低温等离子体法[41]和过氧化氢蒸汽法[42]等。此外,还研究了探测器发射后利用空间辐射效应对探测器进行灭菌的可能[43]。

3.2 航天器和洁净环境生物含量的评估

评估航天器AIT环境,以及航天器表面的清洁度是贯彻行星保护需求的基础。在航天器AIT过程中,应定期对航天器和洁净环境的微生物水平进行检测,再通过数据统计评估航天器表面的微生物密度和总量水平[44]。同时,也应对灭菌前后的航天器或组件的微生物含量进行检测,以评估灭菌的有效性。为了避免火星着陆器的硬着陆对火星造成污染,对于火星着陆器,不仅需要检测表面微生物水平,还需要对材料内部的微生物水平进行评估[45]。在检测技术方面,也由传统培养计数法,逐渐向快速分子检测法发展[46-49]。

3.3 有机污染防护

对地外星球的生命探测需要测量特定有机分子的数量,可能破坏火星生命探测的有机物包含:与生命起源有关的化合物、可作为微生物生长和代谢底物的物质、简单有机分子、高分子聚合物以及太空航天器的推进排放产物等。这些非生命污染物可通过以下作用破坏对火星生命的探测:①直接影响对火星生命的探测;②污染“特殊区域”,影响未来对该地区的生命探测;③帮助被航天器转移到火星上的地球微生物生长;④污染火星大气,破坏与生命探测有关的示踪气体的测量。由此可见,对非生命有机污染的控制是行星保护的重要需求之一。NASA要求对火星探测器材料所包含的有机物进行存档,并记录在项目发射前行星保护报告中。在“好奇号”火星漫游器的建造过程中,NASA对其采样系统采取了严格的有机物清洗操作,以避免有机物残留对火星生命探测的影响[50-51]。

3.4 避免计划外撞击

航天器与火星的撞击对行星保护可能造成两方面的后果:首先,撞击产生的高温可能导致火星表面固态水的融化,从而人为在火星表面创造出了一个“特殊区域”;其次,撞击可能会把航天器表面和内部的微生物引入火星表面,造成对火星的生物污染。为了避免上述污染的发生,行星保护要求等级Ⅲ的绕火星飞行航天器必须同时满足20年内撞击火星的概率小于0.01,50年内撞击火星的概率小于0.05,如果航天器不能满足上述要求,那航天器所携带的芽孢总量必须低于5×105个[52]。

3.5 二次污染防护技术

对航天器的灭菌仅仅是航天器微生物污染防控的开始,航天器组件被灭菌之后,应放置于洁净环境中,后续操作也应在洁净环境中进行,以维持航天器所要求的洁净度[53-54]。如果AIT环境的洁净环境无法满足航天器或某一组件灭菌后的洁净防护需求,则该航天器或组件应被放在一个生物屏障中。对美国的火星航天器来说,其生物屏障设计基本沿袭“海盗号”生物屏障的思路和技术[55],例如“凤凰号”火星探测器的采样臂,由于可能接触火星的特殊区域,需要满足行星保护Ⅳc级的微生物水平要求,因此采用了局部生物防护罩的技术,将采样臂和探测器其它部件隔离,从而有效避免了采样臂的二次污染[26]。随着行星保护技术和措施的广泛实施,NASA目前从运载工具、整流罩、到发射基地附属设施均能满足二次污染防护的需求,其中,装载火星实验室探测器的整流罩内部洁净度达到了远高于探测器本身的程度,从而使整流罩在一定程度上承担了生物防护罩的功能[27]。

3.6 项目运行全过程的行星保护管理

NASA对等级Ⅲ和等级Ⅳ的火星探测任务都要求项目实施单位提供包括从发射前的准备到任务结束后的总结在内的一系列行星保护报告。在项目的起始阶段,负责项目的部门就需要提出一个行星保护的计划,并需得到NASA行星保护办公室的批准。随后,NASA基于对项目指定的行星保护等级,会针对轨道偏置、洁净室装配、灭菌和检测、有机物归档以及二次污染防护等提出一系列指导方针和需求。项目负责部门在任务计划中所需要提供的信息包括:对撞击概率的分析、对微生物含量的估算、污染分析计划、微生物检测计划、微生物含量降低计划,以及报告上交的时间表等。此外,等级Ⅳ的着陆器和探测设备必须对其有机物种类和含量进行记录和归档,并提供防止发射前二次污染的措施[30]。

4 我国行星保护发展现状和建议

进入21世纪以来,人类对火星的探测步伐呈现出逐渐加快之势,按照美国的火星探测计划,未来将要在火星上建立有人驻留的基地。我国作为新兴的航天大国,在火星探测方面虽然起步较晚,但与国外的火星探测计划相比,起点较高,在没有发射飞越火星和围绕火星轨道的航天器的条件下,将于2020年直接实现火星软着陆,这对我国的行星保护技术和管理提出了重大的挑战。面对这一情况,中国空间技术研究院作为火星探测任务的工程总体,对火星探测任务的行星保护工作给予了高度重视,并加强了对相关领域的技术研究。2016年作为国际合作方参与了欧盟组织的外太阳系行星保护项目,和欧美行星保护领域的专家就行星保护的政策、标准、技术和操作展开了深入的探讨;2018年,在北京组织了关于行星保护的国际研讨会,邀请欧美专家和国内同行交流行星保护相关技术和经验。

行星保护是一项复杂的系统工程,需要与深空探测有关的所有国家部门、企业、军队和科研院所的共同参与和密切配合,才能满足火星探测行星保护的需求。为了使我国未来深空探测活动的行星保护能够满足国际标准, 我们需要尽快加强行星保护技术研究。

首先,从我国在航天材料、航天器建造和微生物防控技术的实际条件出发,着重开发技术简单,成熟度较高的技术和产品,以满足当前行星保护的需求;其次,瞄准国际上行星保护技术的最新发展趋势,前瞻性的开展一些关键技术的研究,如微生物快速检测和鉴定技术、材料内部微生物污染防护技术、有机物污染防护技术以及生物防护罩建造技术等,追赶国外航天强国行星保护的技术水平,满足我国未来深空探测对行星保护的更高需求。

5 结束语

行星保护是每一个开展深空探测的国家都应该遵守的行为准则,是我国航天工程走向深空探测所必须具备的关键技术之一。持续开展行星保护相关技术研究和管理体系建设,对未来我国在火星及深空探测中满足行星保护的国际标准,维护我国负责任的航天大国的形象具有重要的意义。此外,为满足行星保护要求所开发的有关微生物污染防护技术,也可用于满足我国载人航天的微生物安全控制需求,以及包括食品、医疗等地面民用领域的微生物污染检测和控制等,具有广泛的应用价值。