一个美国穷孩子的故事

Violaine

阿巴拉契亚山区的一户人家

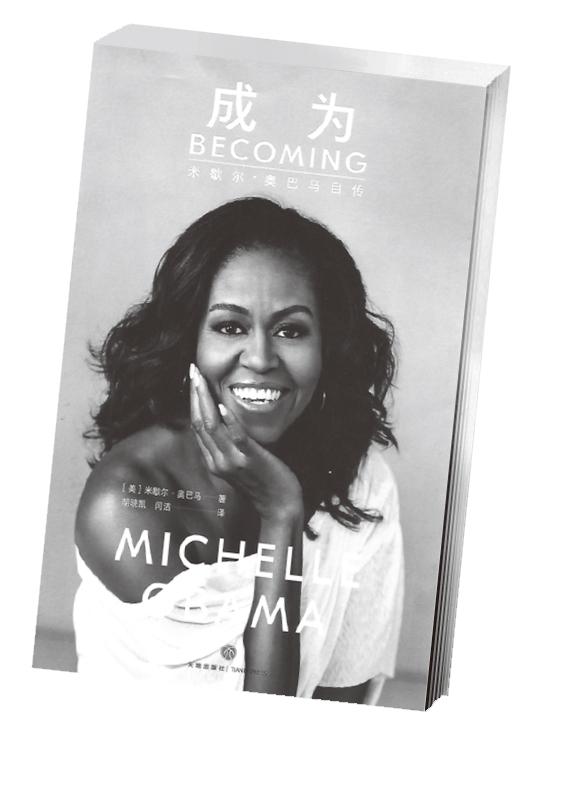

去年年底,美国前总统夫人米歇尔·奥巴马的自传《成为》卖得十分火爆。一个出身底层劳工阶级家庭的黑人女性成为美国的第一夫人,并以自身的才智与品格,而非肤色与种族的标签,赢得了不同阶层的追捧,也算是一个奇迹。将近五百页的中译本几乎可以一口气读完。“只要你目标明确、愿意付出、脚踏实地,不管你是什么身份、种族,你都有可能成功”—过于政治正确的笔调,且结局已知的奋斗经历,本来可能是挺乏味的,但米歇尔的出众才华让这部自传的叙述与文笔显得相当不错。不过,也只是叙述有致而已。

同样是描述身处美国底层却逆袭成功的人生经历,J. D.万斯的《乡下人的悲歌》却是另一种味道,读完让人心底涌起许多纠结与感慨。万斯的外祖父母从肯塔基州向北迁徙到俄亥俄州后,因缘际会成为中产阶级,但是在他本人成长的年代,所在的城市几乎沦为工业废墟,他在贫穷中度过自己的童年时代的。最终他就读耶鲁法学院而跻身精英社会,本该是家族上升的一个美好故事,但是万斯却回顾茫然—他不知道自己是统计学铁律的一个例外,还是可以让父老乡亲复制效仿的榜样?因为他的母亲和姐姐,他的外祖父母、阿姨、叔叔,以及周围目光所及的白人街坊邻居,大多数人终其一生都不能完全摆脱酗酒和滥用药物的混乱生活方式,他们也多半伴有童年精神创伤。

《成为》[ 美] 米歇尔·奥巴马著胡晓凯 闫 洁译中信出版社2018 年版

《乡下人的悲歌》[ 美] J. D. 万斯著 刘晓同 庄逸抒译江苏凤凰文艺出版社2017 年版

我在图书馆借阅这本书时,对它并无很大的期待,而且完全不知道此书在美国社会上产生过重大影响—《纽约时报》推荐它为解读美国二○一六年大选的六本必读书之一。有一篇标题为《读懂特朗普为什么能赢》的书评说:“万斯先生以悲天悯人、体察入微的笔触进行社会学解读,讲述了社会底层的白人如何驱动政治反抗,推动唐纳德·特朗普的崛起。万斯探究缜密,充分动用第一手资料,举重若轻地以文明的方式解读了这场混乱的选举,他的文字无论对民主党还是对共和党都极有启发。”

读完此书,却感觉那个书评虽然往宏大叙事处拔高,其实却并不着调,勿宁说这是一本回顾自身经历,直面父辈失败的朴素诚恳之作,而作者在耶鲁所受的教育和写作训练使它具有优秀作品的特质:读者可以从中看到关乎人的命运的多个侧面、多重复调,并引起共鸣。政治家看到内陆深处的选票颜色,社会学家发现社群冲突,历史学家追溯移民根源,心理学家则由此阐述原生家庭的精神负资产对人向上努力的无尽拖累……

关于“乡下人”

万斯这本自传的英文原名是“Hillbilly Elegy”,他用的“hillbilly”这个单词并不常见,书名译作“乡下人”未必妥切,因为汉语中“乡下人”通常对应“城里人”,而万斯从小就生活在俄亥俄钢铁工业城市米德尔敦,即使他视为“家”的外祖母的故乡肯塔基州杰克逊也是一个小城镇,并非我们心目中的那种乡村。当然也怪不得译者,美国的城乡界限跟中国的概念很不一样,在汉语中确实很难找到“hillbilly”的对应词。

“hillbilly”原指居住在阿巴拉契亚和欧扎克山区的爱尔兰裔移民,据说它第一次出现在公众面前是在一八九二年七月号的《铁路火车人》期刊上。这一名词在美国英语中无疑含有贬义,一九○○年《纽约日报》上有篇文章这样定义“hillbilly”:他们是住在田纳西州的白人山民,语言交流困难,性格无拘无束,穿着随便(直白地说就是衣着破烂),毫无节制地滥饮威士忌,随心所欲地开枪……诸如此类。

山区居民中流行一句话:“每个男人都应该是自己家庭的警长。”《乡下人的悲歌》作者万斯的经历足以为这句话作注释。他外祖母的镇上有个被控强暴女性的老头,有一天脸朝下死在湖边,背后有十六个弹孔。当局对这个案子根本不作调查。他外祖母听说了这件事轻描淡写地认为那家伙被毙是理所应当。他舅姥爷因一个货车司机出言不逊就差点把对方揍死,但那货车司机在警察局作笔录口供时拒绝透露施暴者姓名,显然他认为这是他们之间“自己的事”。

亚马逊网上也有讨论,有人干脆将“hillbilly”蔑称为“white trash”—“白渣”。足见偏见之深。

学院派的解释是,边区的自由观念是一种极端的“天然自由”。边区居民的天性反感政府管理和法律的约束。他们厌恶强加的威权,提倡对个人权利的追求,认为公共事务付诸最低成本的方式即可得到满足。这种表述包含了积极和消极两个方面:一方面,“hillbilly”通常被认为是独来独往、爱好自由的人;另一方面,由于他们对社会现代化的抵触与不解,被认为是闭塞、落后和野蛮的人。

短篇《艱难时世》收入小说集《炽焰燃烧》[ 美] 罗恩·拉什著 姚人杰译人民文学出版社2011 年版

罗恩·拉什,美国著名的诗人和小说家,尤以长期研究阿巴拉契亚山区文化闻名。他的短篇小说《艰难时世》,讲述经济大萧条时期发生在阿巴拉契亚山区的事情。失去了工作的雅各布,只能和妻子靠养鸡、挤牛奶维持生计。可是接连几天家里的鸡蛋总是少,雅各布的妻子怀疑是被邻居哈特利的狗叼走了。有一天夫妻两人实在憋不住就去问了邻居哈特利,无非是想让他管好自家的狗。这个哈特利比雅各布家更穷,几乎连隔宿之粮都没有。可他仍然无比高傲:“所以你怀疑是我家的狗干的?”他冷冷地问。雅各布两口子没出声。哈特利放下手中的麻袋,从工装裤里摸出一把折刀,轻轻唤来自家的狗。雅各布连忙拦阻:“我不认为是你家的狗偷了鸡蛋。”哈特利说:“可你也不是百分百肯定,是吗?”雅各布还没来得及答话,哈特利就切开了狗的气管,溅出的鲜血染红了路面,哈特利剖开狗肚子证明了狗的无辜。没想到,过后雅各布发现偷鸡蛋的竟然是哈特利的小女儿。想起哈特利对狗的那一幕,雅各布做了三件事:一、确认小女孩偷蛋的事她父亲不知道;二、吓唬小女孩,鸡蛋里有鱼钩会刮破肠子,免得她再来偷蛋;三、他告诉妻子,是一条蛇偷了蛋。拉什写了边区人的粗鲁,也写了他们品格中值得敬重的部分。

阿巴拉契亚山区“乡下人”的休闲方式

20 世纪40 年代的阿姆科钢铁公司

大卫·哈克特·费舍尔在《阿尔比恩的种子:美国文化的源与流》一书中,称这类乡下人是“美利坚边区文化的建立者,来源于英国相对应的边界地区”,并在书中强化了阿巴拉契亚山区文化给人留下的刻板印象。毫无疑问,当下美国政治蓝图再次印证了费舍尔对边区文化生命力的判断,当然那是另外一个话题了。

万斯的逆袭

罗恩·拉什的短篇小说着意反映了阿巴拉契亚边区文化刚硬而良善的一面,但这样的边区文化,与“铁锈地带”焊在一起,便成了现代社会中某种边缘人的“悲歌”。《乡下人的悲歌》的作者万斯出生在“铁锈地带”的俄亥俄州的一座钢铁工业城市。从他记事起,这座城市的工作机会就不断流失,人们也逐渐失去了希望。

阿姆科钢铁公司在当地是一切生机的源头。万斯的阿嬷(外婆)经常说:“这座城市是阿姆科建造起来的。”米德尔敦市最好的公园和市政设施全是阿姆科建造的,给学校提供资金的也是阿姆科,最重要的是阿姆科雇用了成千上万像万斯阿公(外公)一样未受过正规教育的本地人,给予他们优厚的薪水。阿姆科公司来肯塔基州招工时,鼓励整个家庭都被公司雇佣。它不仅仅是一个钢铁企业,还形成了一个以其雇员为骨干,以其投资、支付员工薪水和福利支撑起的庞大社区。看上去很像过去我们的国企办社会,差不多是一个意思。钢铁产业当时非常景气,公司有能力给所在社区提供各种服务,建公园、举办免费的音乐会和提供奖学金。而领到公司薪水的工人也促进了城市的繁荣,这些金钱流向了城市的购物中心、餐馆和酒吧。哪怕是对资本主义社会特别抵触的马尔库塞也不得不承认,在当时,工人和他的老板享用同样的电视机和度假胜地,打字员打扮得和她雇主的女儿一样漂亮。

“铁锈地带”废弃的厂房

经济学家和社会学家们事后痛心疾首,指责人们没有将当时如此有利的经济资本转化为文化资本。万斯的阿公退休时手上还握有阿姆科公司的股票,退休金也不菲,经济上无忧无虑。转折是慢慢发生的,只是人们没有听懂命运的脚步。一九八九年五月,阿姆科钢铁公司被日本川崎钢铁并购 (现为AK钢铁公司)。消息传来时,可以想象在一座到处都是二战老兵和他们家人的城市引起的反响。人们很自然就想到东条英机跑来美国开厂了。万斯阿公曾发誓,如果自己的孩子买日本车就和他们断绝关系。但就算是他,后来也不再有怨言,因为美国的制造业在后全球化时代越来越不景气,没有川崎这样的公司注血,阿姆科公司可能就完了。有一篇文章说,当时还是中年人的特朗普接受采访时也不得不承认,美国比日本更好的产品大概只有纸巾。随着工厂的搬迁和衰退,工业中心变成了锈带,像彻底蜕了皮一样。连原有的工业遗迹也从都市景观中连根拔去,随后购物中心、餐厅、酒吧也一家家关门。在米德爾顿中央大道和主街交汇的心脏地带,一眼望去全是关门加锁的商店和砸破的窗户。街上有一幢看起来像剧院的建筑,上面的巨型标识是“ST___L”,中间的三个字母早不见了,没人管这事。

美国CBS电视台拍摄了一部二十多分钟的纪录片《美国:制造希望》,讲述制造业衰退背景下的普通人生活,也是关于被制造的希望如何毁灭的故事。其实,贫穷不是最主要的,以中国人的标准他们根本就不穷。万斯那位“很穷”的阿嬷去世时还是给孩子们留下一些包括不动产和现金的遗产。他们的贫穷更多表现在生活方式上。万斯在叙述家乡的贫穷时并未掩饰家人自身的问题。他母亲和第N个丈夫鲍伯一开始还过得不错,但后来就不停地为钱争吵,那并非是“贫贱夫妻百事哀”,两人年收入加起来超过十万美元,以俄亥俄州消费水准来看,这还叫穷真是说不过去。但他们还是为钱争吵,因为添置了新汽车、新卡车还有游泳池,“当他们短暂的婚姻结束时,还欠下好几万美元的债。欠的钱花在什么地方了?没人知道”。他阿公更换新车的频率更是让家人目瞪口呆。

“铁锈地带”凋敝的社区