新生儿病房院内感染64例临床特征分析

(广西钦州市妇幼保健院新生儿科,广西 钦州 535099)

新生儿院内感染不仅延长患儿的治疗时间、增加医疗成本,还可危及生命、影响远期临床预后[1]。我国新生儿重症监护室的院内感染率为11.6%[2]。院内感染导致新生儿病死率及相关并发症发生率增加[3-4],严重威胁住院新生儿的安全,为了解我院新生儿病房院内感染的现状,本研究回顾性分析我院新生儿科2016年1月—2017年12月院内感染的发生情况,为有效防治新生儿院内感染提供理论依据。

1 对象与方法

1.1研究对象 2016年1月—2017年12月在钦州市妇幼保健院新生儿科收治的患儿5486例,去除住院时间未满48 h的170例,共有5316例纳入研究,其中男3508例,女1808例,早产儿1489例,足月儿3827例,发生院内感染64例。

1.2研究方法

1.2.1信息收集方法 回顾性调查所有研究对象的病历资料,收集与院内感染控制相关内容:性别、出生胎龄、体重、机械通气、留置外周中心静脉置管(peripherally inserted central catheter,PICC)、留置尿管、特殊使用级抗生素(包括:美罗培南注射剂、亚胺培南西司他丁钠注射剂、替考拉宁注射剂、利奈唑胺注射剂、盐酸万古霉素注射剂)应用、住院时间、是否发生院内感染;对院内感染病例进一步收集:发生院内感染的时间、感染部位、病原学和药敏情况。

1.2.2新生儿院内感染的标准 参照中华人民共和国卫生部制定的《医院感染诊断标准》中新生儿院内感染的诊断标准[5]:新生儿在住院48 h后发生的感染,或出院48 h内发生的感染。医院内感染率=(医院感染发生人数/ 同期住院病人数)×100%[6]。

1.3分组 根据研究对象出生体重、出生胎龄、住院时间的不同,以及是否发生院内感染,将研究对象分为:①出生体重<1500 g组与出生体重≥1500 g组;②出生胎龄<32周组与出生胎龄≥32周组;③住院日>30 d组与住院日≤30 d组;④院内感染组与非院内感染组。

2 结果

2.1院内感染发生率 住院48 h以上的新生儿共5316例,发生院内感染64例,发生率为1.20%,发生院感的平均住院日为(22.00±11.80) d,治愈及好转率为98.44%(63/64)。男婴感染发生率为1.37%(48/3508),女婴感染发生率为0.89%(16/1808),两者比较差异无统计学意义(χ2=2.343,P=0.126)。

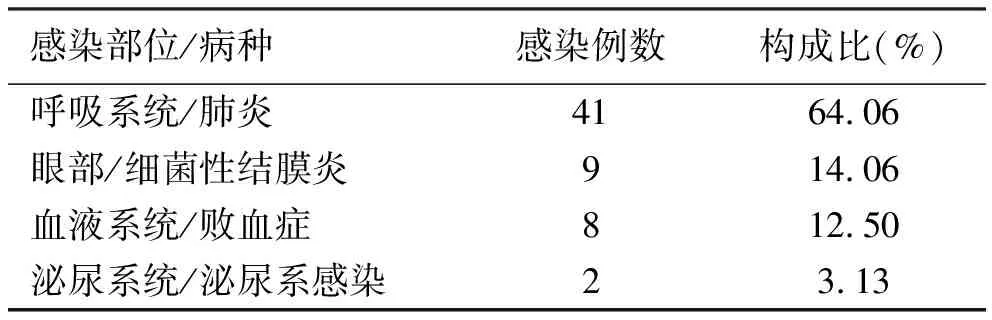

2.2院内感染发生的部位及构成比 肺炎占总院内感染的64.06%,呼吸系统是主要的感染部位。院内感染的部位和构成比,见表1。

表1 新生儿院内感染构成比

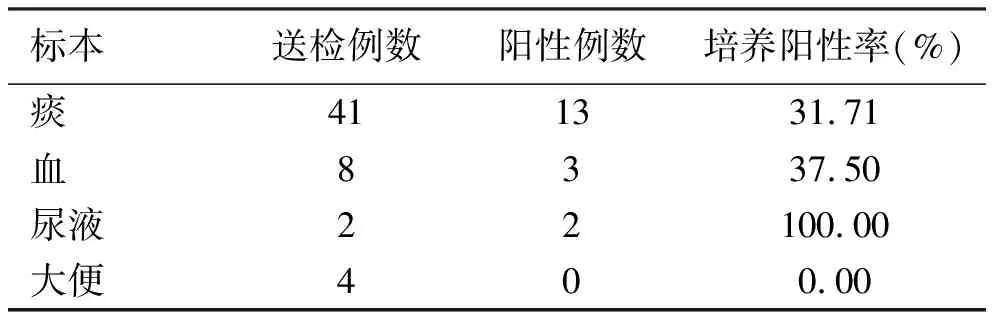

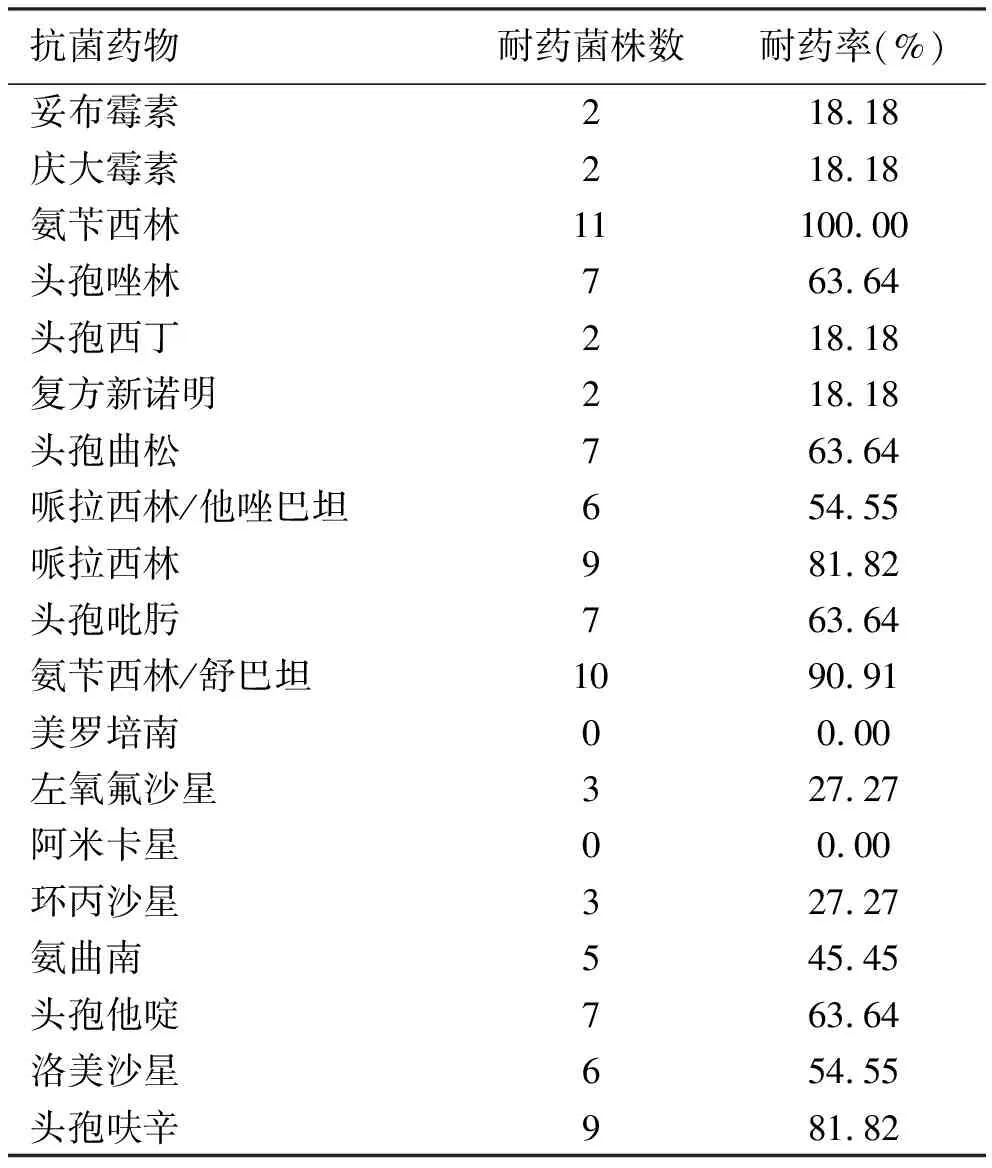

2.3病原学情况 发生院内感染的64例患儿均行病原学检查,共有18例阳性培养结果,培养阳性率为28.13%,其中痰标本阳性13例(肺炎克雷伯菌10例,大肠埃希菌3例),血标本阳性3例(表皮葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、白色念珠菌各1例),见表2。最常见的病原菌为肺炎克雷伯菌,共11例,占61.11%,其次为大肠埃希菌,共3例,占16.67%。肺炎克雷伯菌对临床常用的青霉素类和头孢菌素类抗生素耐药率平均为68.18%,该菌对各种抗菌药的耐药情况,见表3。

表2 院内感染患儿的病原学情况

2.4不同人群院内感染发生情况

2.4.1不同出生体重新生儿的院内感染发生情况 出生体重<1500 g的早产儿院内感染发生率显著高于出生体重≥1500 g的新生儿,差异有统计学意义(P<0.001),见表4。

表3 肺炎克雷伯菌的耐药情况 (n=11)

表4 不同出生体重新生儿院内感染的发生情况

注:χ2=252.402,P<0.001

2.4.2不同出生胎龄新生儿的院内感染发生情况 出生体重<32周的早产儿院内感染发生率明显高于出生胎龄≥32周新生儿的发生率,差异有统计学意义(P<0.001),见表5。

表5 不同出生胎龄新生儿院内感染的发生情况

注:χ2=313.625,P<0.001

2.4.3不同住院时间新生儿院内感染发生情况 患儿住院日>30 d组与住院日≤30 d组相比,院内感染发生率明显增高,差异有统计学意义(χ2=929.771,P<0.001),见表6。

表6 不同住院时间新生儿院内感染的发生情况

注:χ2=929.771,P<0.001

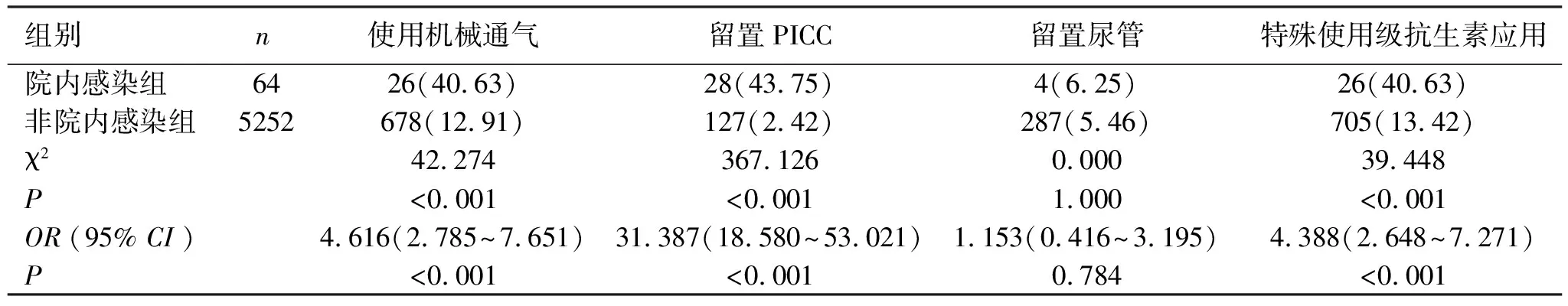

2.5气管插管机械通气、PICC、留置尿管、特殊使用级抗生素应用对院内感染发生的影响 院内感染组机械通气、留置PICC、特殊使用级抗生素应用的比例较非院内感染组显著增高,差异具有统计学意义(P<0.001),见表7。经二分类变量Logistic回归分析示:机械通气、留置PICC、特殊使用级抗生素应用是新生儿院内感染发生的危险因素,见表7。院内感染组患儿机械通气时间、留置PICC时间较非院内感染组患儿长,差异有统计学意义(P<0.05),见表8。

表7 机械通气、留置PICC、留置尿管、特殊使用级抗生素应用对院内感染发生的影响 (n,%)

3 讨论

3.1新生儿院内感染发生率 医院内感染的防控是新生儿病房重要的医疗质量控制内容。由于我国不同地区、不同级别的医院收治患儿病种、危重程度、诊治技术和设施的不同,各医院所报道的新生儿院内感染发生率不尽相同。新生儿重症监护病房(neonatal intensive care units,NICU)院内感染率较高(6.2%~8.75%)[7-8],但预后好,治愈率及好转率达93%以上[7]。与NICU相比,市级的新生儿病房院内感染率明显降低(1.78%~3.26%)[9-10],本研究结果示:我院新生儿病房两年的院内感染发生率为1.20%,与市级的新生儿病房院内感染发生率相近。

3.2新生儿院内感染发生的部位 新生儿院内感染最常见的感染部位为呼吸系统,占37.73%,其次为血行感染,占37.53%[7]。本研究结果示:呼吸系统是院内感染主要的感染部位,与何海英等[7]相似;而败血症发生率为12.50%,较何海英等结果[7]低。呼吸系统感染之所以首当其冲,与新生儿本身具有的呼吸道黏膜薄嫩、免疫功能不成熟、口腔防御功能差等特点密切相关,而抗生素的联合应用引起的菌群失调增加了患儿机会性感染的概率。

3.3新生儿院内感染的病原菌情况 何海英等[7]报道,革兰阴性菌是院内感染的主要致病菌,呼吸系统感染常见病原菌是肺炎克雷伯菌[11]。本研究结果示:院内感染致病菌以革兰阴性菌为主,痰培养最常见的病原菌为肺炎克雷伯菌,与何海英等研究结果[7,11]相似。肺炎克雷伯菌为条件致病菌,致病性与新生儿免疫防御功能低下及住院期间的诱发因素密切相关,主要经接触传播,医务人员手卫生作为切断接触传播的核心环节,可有效降低病原菌传播的风险。据报道,早产儿院内感染败血症发生率为1.2%,以革兰阳性菌为主,占70.8%,革兰阴性菌占29.2%,表皮葡萄球菌是早产儿院内感染败血症的主要病原菌[12],本研究结果显示新生儿院内感染败血症的发生率较低为0.15%(8/5316),考虑原因为研究群体除早产儿外,还包括足月儿。其中的1份血标本培养出表皮葡萄球菌。该菌为凝固酶阴性球菌,致病性弱,仅机体免疫力低下或菌群易位时才致病,而新生儿免疫功能不完善,极易被感染。

3.4新生儿院内感染病原菌的耐药情况 据报道,新生儿院内感染的革兰阴性菌(肺炎克雷伯菌、 鲍氏不动杆菌、 大肠埃希菌)对氨苄西林的耐药率高(>83.3%),对亚胺培南、哌拉西林/他唑巴坦、头孢他啶、头孢吡肟较敏感,耐药率小于27.3%[13]。其中肺炎克雷伯菌对氨苄西林耐药率高达100%,对亚胺培南的耐药率亦达14.24%[14]。碳青霉烯类药物使用史、PICC置管史是新生儿耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌感染的独立相关因素[15]。本研究结果示:肺炎克雷伯菌对临床常用的青霉素类和头孢菌素类抗生素平均耐药率为68.18%,较高的原因考虑与我科常用青霉素类和头孢菌素类抗生素有关,为减少耐药菌的产生,临床中需严格掌握抗生素应用指征,行相应病原菌检查,根据药敏结果调整抗生素应用方案。本研究未发现对美罗培南耐药的肺炎克雷伯菌株(即耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌),如出现严重的院内感染时,必要时使用耐药性小的美罗培南抗感染治疗以有效控制病情。

3.5新生儿院内感染的高危人群 早产儿院内感染的发生率与出生胎龄、出生体重呈负相关[16]。出生体重<1500 g早产儿的院内感染发生率是出生体重>1 500 g者的3倍[17]。本研究发现,出生体重<1500 g、出生胎龄<32周、住院日>30 d的早产儿院内感染发生明显高于出生体重≥1500 g、出生胎龄≥32周、住院日≤30 d的新生儿。这部分早产儿由于器官功能未发育完善,免疫功能极不成熟,出生后早期常需接受频繁的侵入性操作、长期接受静脉营养及抗生素治疗,住院日常超过30 d,是发生院内感染的高危人群,也是院内感染控制的重点人群。对于这部分早产儿,应严格执行卫生规范,减少侵入性操作、尽早肠道内喂养、缩短静脉营养与广谱抗生素使用时间。

3.6新生儿院内感染的危险因素 国内研究报道[7],气管插管机械通气、留置PICC与新生儿院内感染显著相关。本研究结果显示:机械通气、留置PICC增加院内感染的发生,是新生儿院内感染发生的危险因素;院内感染组患儿机械通气时间、PICC留置时间均显著长于非院内感染组患儿,与上述报道[7]结论相近。机械通气增加院内感染发生考虑与湿化气体的细菌定植、气管插管操作、气道护理过程中呼吸道黏膜的损伤密切相关。对机械通气的患儿,应注意评估病情,尽早撤离呼吸机,缩短机械通气时间。留置PICC存在导管接口处、穿刺部位细菌定植、定植细菌血行播散的可能,增加院内感染的风险。对置PICC的早产儿,注意无菌操作,严格管理PICC导管,尽早开始肠道内喂养,如病情允许,尽量缩短PICC留置时间。频繁或长期使用以上操作和器械会增加耐药菌和真菌感染的机率,因此,临床医师应全面评估患儿病情,根据感染程度、部位、可能的病原菌,合理选择抗菌药物;如需应用特殊使用级抗生素,尽可能缩短此类抗生素的使用时间。

综上所述,新生儿病房院内感染的部位以呼吸系统为主,病原菌以肺炎克雷伯菌为主。机械通气、留置PICC、特殊使用级抗生素应用是新生儿院内感染发生的危险因素。出生体重<1500 g、出生胎龄<32周、住院时间>30 d的患儿院内感染的发生率高,是院内感染重点防范的人群。