萤火虫的归宿

立夏

陪老妈去中医院做针灸。两岁的小外甥女——粘粘像个蜘蛛网一样缠住我妈,只好带她一块出门。一听到出去玩,她 “噔噔噔”迅速蹭到门口换鞋,哼唧哼唧冲到电梯口摁亮下楼键。她继续在原地踉踉跄跄,“吧唧吧唧”作响,她全身跟着节奏左晃右晃,自娱自乐,引人注目。

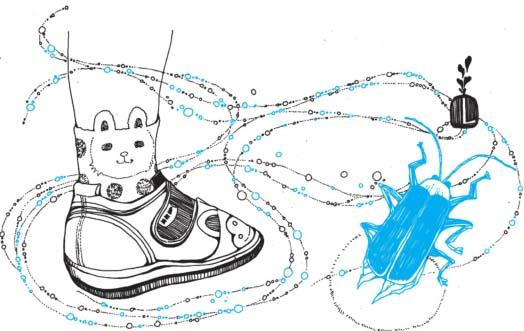

医院到了,空间很大,空调足,凉滋滋的。陌生的地方,她兴致昂扬,到处转悠,眼睛睁大使劲看也看不够,我这才发现她鞋子的“可怖”之处。

因为是大中午,没几个人,缴费窗口紧闭。只有几个来得早的坐在大厅中央的等候区,或打盹或滑手机,有一种午睡的混沌感。而她一向精力充沛,成对角线来回边跑边笑。

寂静之地一下子被喚醒,好像到了日上三竿,原本在自己世界里微笑严肃沉睡发呆的人,或抬起头或睁开眼左右环顾,找声音的发源地。是的,整个大厅此起彼伏的“吧唧吧唧”声,急促而杂乱。

我分明捕捉到那些眼神中些许怨恨,少了平日逗小孩的热情,露出剥去慈眉善目的伪装。突然想到一句话,打扰他人睡眠亦是一场谋杀。两岁的粘粘无形中成众矢之的。

我拼命跟她在身后,想抓住她,把手放在闭紧的嘴唇前,发出“嘘嘘嘘——”的声音。然而她无视我的暗号。继续穿过大厅,跑向住院部大楼。我硬着头皮跟过去,不难想象,更大的“灾难”要来了。

住院部一楼便是做针灸的地方。远远望去,一楼大厅光线幽暗,看不清墙上的标语。楼前的长廊里倒生机勃勃,有人,几个康复科的老人被亲属或护工推出来晒太阳。

当“吧唧吧唧”声从他们身边经过时,我看到一个正打算从轮椅上下来做康复训练的老人,看到不顾一切往前冲的粘粘,又落座轮椅,眼睛跟紧她,眼神里看得到羡慕慈爱落寞交织。

粘粘冲进暗淡的大厅,突然发现她的鞋底有异样,吧唧一响,浅光一闪,明灭有序,像夏野中的萤火虫,一眨一眨的荧光,像夜空的星子。

小时候住在乡村,屋旁有河,屋前有成片、成片的稻田。在稻田与房子的中间,有两水塘,有豆腐块大的晒谷场,三块地儿拼成孩子乐园。夏夜,月有银光,萤火虫成群结队在晒谷场周围忽飞忽停,浮花浪蕊般。

河面上碎银般的星光已无法满足好奇的我们。每次趁着大人们忙着乘凉聊天,蒲扇懒懒扇起,东家长西家短开始起劲,我们抓住空当寻新路子——抓萤火虫。

晚上路暗,不照灯,拐到小路里抓过于危险,稍不留神会掉坑里。不过,露水清凉,打湿裤脚,洗不掉的青草汁沾染裙袂,父母的责骂,也挡不住我们对“自然发光体”的渴望。

被“逮捕”的萤火虫们,会被小心呵护,盖在碗下,过一点时间掀开一条缝瞧瞧。如果夜光饱满——继续持有;如果光线没力,我们会直接把碗掀开,捧它们去晒谷场,给它们自由。

十多年,我再也没能与萤火虫亲密接触,没能感受到它们在我手心发出萤石一样的光芒。我只能把幼年时的美妙感觉归档保存,每年夏天调出来感受,让这种雀跃流动全身,好像它们近在眼前。

前几年,时不时看到故意用萤火虫造势的风景区见诸报端。新闻一跳出来,赶紧关闭,入不得眼。一入眼,着实痛心。圈养并不能带来美的感受,反而是惨烈。对自然界生命的蔑视,随意夺取的惨烈。幸而今年没一则类似新闻,不然一想到就心里堵,难受。

我只希望,在下一个夏天,在晒谷场边,与它们再次相见,再次触碰它们的流光溢彩。