地震烈度协同评估模式研究与设计1

杨天青 姜立新 席 楠 张维佳 文鑫涛

(中国地震台网中心,北京 100045)

引言

破坏性地震,尤其是重、特大破坏性地震致灾迅速、成灾面广、灾种多、灾情重,易造成各种次生灾害。这些灾害的成因、种类、规模、成灾特征各不相同,灾情演变十分复杂。一方面,无法单独依靠某一种途径或某一部门形成高效的灾情快速获取网络,另一方面,也无法单独依靠某一领域或某一行业的专家对这些灾害发展演变趋势做出较为客观的评估。因此,在当前严峻的地震形势下,建立依靠多途径灾情汇集和多学科专家共同参与的协同评估工作环境尤为迫切。

目前,中国地震局通过“十五”数字观测网络项目和“十一五”社会服务工程项目,初步形成了中国地震局应急指挥中心纵向连接应急管理部、31个省级指挥中心和部分市县指挥中心(或台站)的4级联动,横向连接专家协同单位、地震专业协同单元的3层协同地震应急联动协同网络支撑技术平台(姜立新等,2012),为建立地震灾害协同评估工作环境提供了必要的基础设施支撑条件(平台基础)。但是,具体应急协同工作模式和工作方法尚未明确。为进一步发挥协同工作平台在应对重、特大地震时的优势作用,集中多指挥部、多学科专家的技术力量和经验,提高震后初期对地震灾害规模判定的准确性,本文以地震烈度评估为主要研究对象,从协同评估模式、协同方式、评估方法支撑等关键环节展开研究,初步设计了1套基于地震行业专家资源协同工作的地震烈度快速评估模式,并建立了相应的原型系统。

1 地震烈度评估现状

根据近年来历次中强地震烈度评估的经验总结,并按照评估内容和时间顺序,可大致将地震烈度评估划分为地震烈度快速评估、地震烈度修正评估和地震烈度现场评估3个阶段。地震烈度快速评估主要依据经验统计的地震烈度衰减模型(汪素云等,2000;周中红等,2010;谭明等,2011;王晓军等,2012),快速估计地震可能造成的影响范围(李树桢,1995),一般在震后15分钟内完成;地震烈度修正评估是指在地震烈度快速评估之后、正式发布地震现场调查烈度之前,根据实时获取的各类灾情信息、震情信息以及震源破裂信息等,并结合专家经验对快速评估结果进行不断修正的过程(帅向华等,2009;陈鲲等,2011;王晓青等,2015;杨天青等,2016);地震烈度现场评估是指地震现场工作队到达现场对实际震害进行抽样调查之后,开展的评定实际地震烈度分布的过程1中国地震局震灾应急救援司,2015.中震救发[2015]53号_关于印发《地震烈度评定工作细则》和《地震灾害评估工作细则》的通知.。

综上所述,在地震烈度评估过程中,地震烈度快速评估和地震烈度修正评估主要依靠经验统计模型、学科专业知识和专家经验,在一定的技术系统支持下,由后方指挥部产出,其结果直接作为震后应急指挥决策的重要参考依据,同时也是开展地震现场烈度评定的参考资料。因此,提高地震烈度快速评估与修正评估的效率和评估结果的准确性,对制定科学有效的应急救援决策建议具有重要的意义。

按照目前的应急烈度评估工作模式,在接收到正式地震速报参数后,各任务承担单位立即启动相关技术系统,开展烈度评估及相关学科科技产出工作,产出结果统一以文件的形式共享到文件共享平台上2中国地震局,2015.中震函[2015]236号_关于加强局属单位应急科技产品产出和报送工作的通知.。工作模式是分头工作、共享结果文件,相互之间的协同工作主要依靠文件交互实现。从文件交互以及再利用的角度分析,往往需要人工查找打开文件、关键信息提取、信息输入、方法重建以及文件重建等步骤才能完成交互结果的分析与利用,时间成本大且容易出错,很难满足震后应急工作对响应时效的要求,同时也不利于学科知识和评估方法的集成与利用。

2 协同评估模式

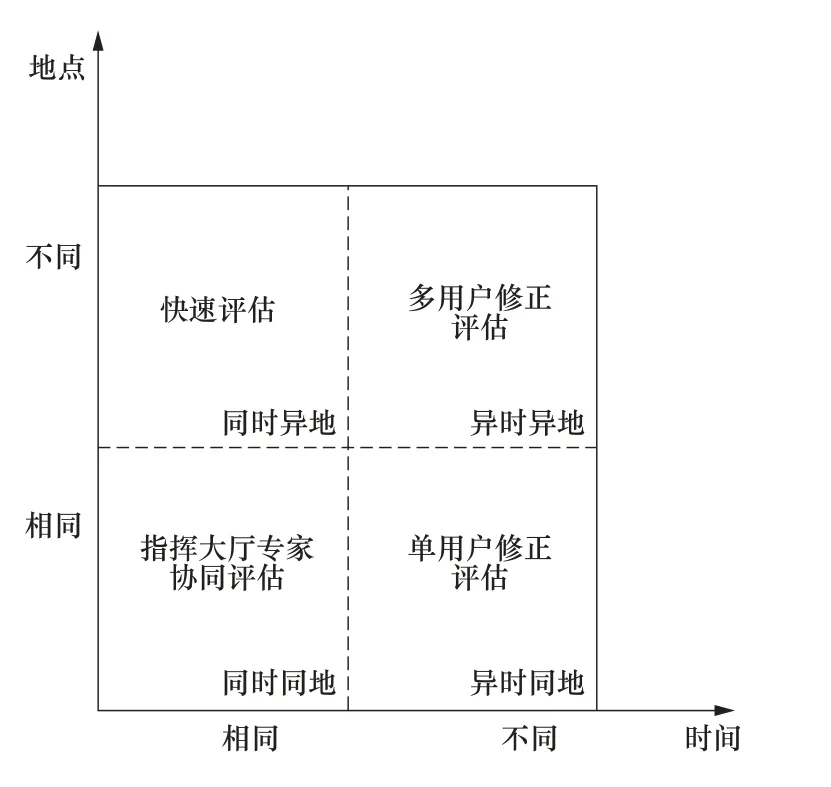

协同工作的实质和目的是利用多媒体计算机和通信技术建立协同工作的环境,人们可在此环境中相互合作,共同工作于1个产品、研究领域、项目,或求解1个学术上的难题(李人厚等,1997)。按照人们所处的地点和工作时序,协同工作模式可分为同时同地、同时异地、异时同地和异时异地4种情况(图1)。

基于协同工作理念,地震烈度协同评估工作的模式设计将地震烈度快速评估与修正评估任务按照烈度评估工作时序、协同工作地点设计成地震烈度快速评估模式、单用户修正评估模式、多用户修正评估模式和指挥大厅专家协同评估模式。

地震烈度快速评估模式是指震后初期开展的基于历史地震烈度衰减模型计算得到的地震烈度分布的模式,也称“盲估”,影响该阶段评估效率和准确性的因素主要有烈度评估算法模型对本地区地震烈度衰减速度的概括能力、计算机的响应能力、地震速报以及评估基础数据的准确性等因素。

单用户修正评估模式是指单用户利用经验知识或实时获取的灾情等开展单点烈度评估修正工作,即传统的烈度评估修正工作模式。影响该阶段响应效率和评估结果准确性的因素与初评估模式一样,主要衡量单点的响应能力。

多用户修正评估模式是指分布在不同地区的应急人员针对同一地震事件开展的烈度修正工作,即将分布在不同地点的应急人员修正结果在同一工作平台中展示并集成。影响该阶段工作效率的主要因素包括协同工作平台是否具备便捷的沟通方式、信息共享途径是否通畅、信息共享规范是否统一、数据的准确程度以及平台界面的易用性等。提高该过程的执行效率是提高地震烈度协同评估工作效率的关键环节。

指挥大厅专家协同评估模式主要指在指挥大厅内外的专家直接或通过视频会议,面对面分析与修正烈度评估结果的协作模式,可能是处于同一地点的直接面对面,也可能是处于不同地点通过视频会议的面对面,本文统一将其归为同时同地的专家协同评估模式。

图1 地震烈度协同评估模式 Fig.1 Illustration of seismic intensity collaborative assessment model

根据震后应急工作的特点,上述4种工作模式并非严格按照时间和地点的绝对对应关系划分,并且不同模式之间可能存在一定的时间交叠。因此,从1种工作模式转变到另1种工作模式,无法单纯依靠时序进行控制。根据震后应急专家协同工作机制1中国地震局震灾应急救援司,2015.中震救函[2015]33号_关于印发《震后应急对策专家协同工作机制》的通知.,协同专家组组长可根据震后应急工作的实际需求,控制不同模式之间的切换,充分发挥专家特长对地震灾害规模进行判断。例如,在震后30分钟内完成快速评估后,需要专家协同判定地震灾害规模时,可通过平台召集相关专家进入协同评估模式。

3 协同方式设计

通过“十五”中国数字地震观测网络项目和“十一五”国家地震社会服务工程项目建设,我国已经基本建成了国家、省、地市三级指挥部互联、部门联动、专家协同的全国应急技术系统体系架构(姜立新等,2003,2011,2012),为开展地震烈度协同评估提供了有力的架构支撑和网络环境保障,同时,依托该体系架构设计了视频会议和文件共享2种指挥部之间的地震烈度评估协同工作途径,在过去十余年的地震应急处置中得到了广泛应用。但是,随着近年来地震应急科技水平的稳步提高,震后快速产出的科技成果逐渐丰富,仅靠上述2种协同方式已无法发挥当前的应急科技水平,严重制约应急处置效率。这主要体现在以下2点:一是视频会议作为应急过程协同的1种途径,其传输内容无法直接作为地震烈度快速评估与修正依据;二是文件共享作为传统的技术系统产出结果交换方式,在文本和图片共享中比较直接易用,但在评估结果对比分析以及再利用方面过程复杂,必须通过人工提取、数字化以及文件重构等过程才能使用,时间成本大。

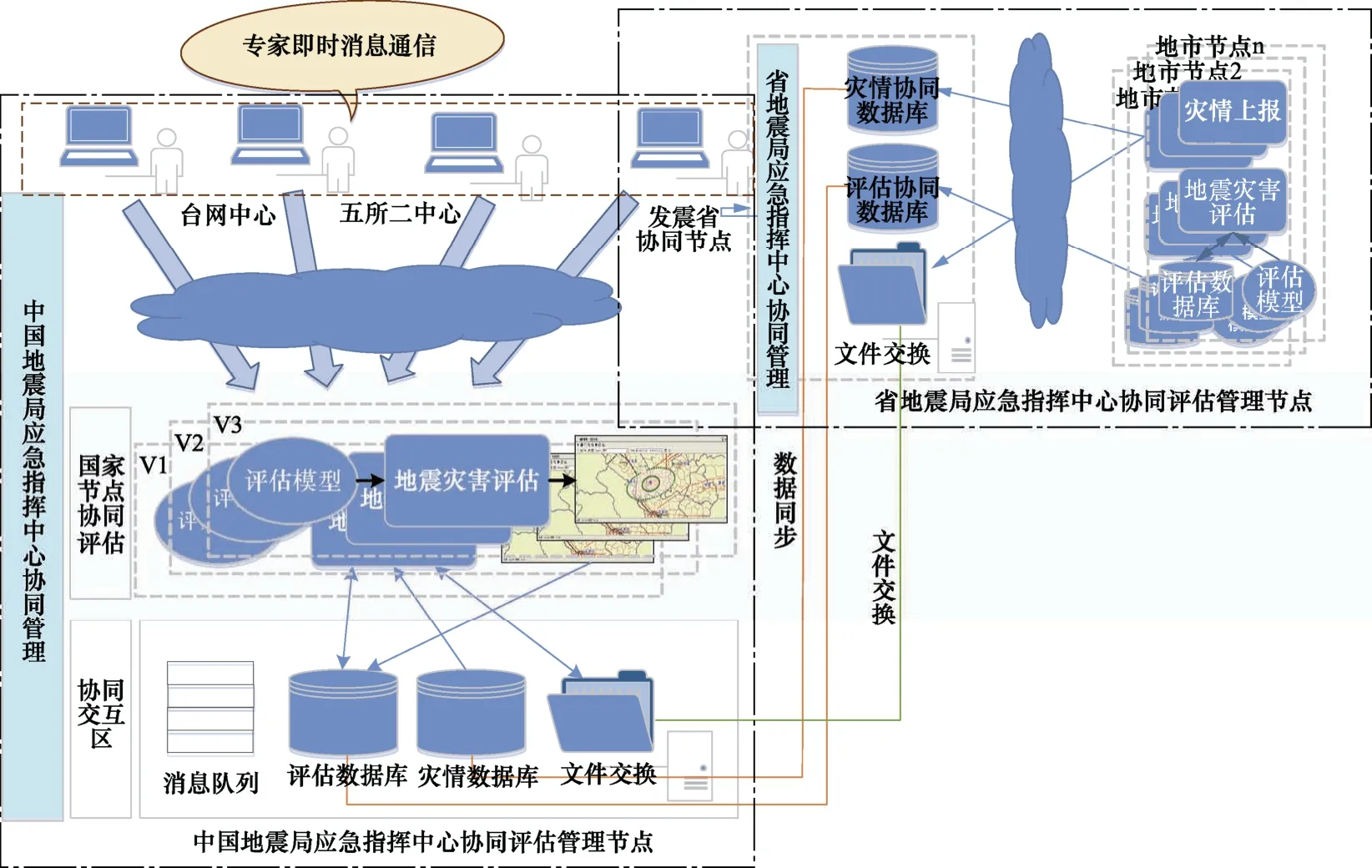

充分考虑当前地震烈度评估任务的特点(分阶段、分布式)和专家协同工作机制,依托全国地震应急体系架构,设计了地震烈度协同评估平台,协同方式如图2所示。在地震烈度协同评估平台中,除保留常用的文件共享外,还利用消息引擎实现了评估结果数据多点同步和协同沟通即时通讯等协同过程控制方式,实现了基于同一地震烈度评估虚拟环境下多指挥部或多学科专家的协同评估工作环境。当重、特大破坏性地震发生后,中国地震局应急指挥中心立即启动地震烈度协同评估,中国地震局应急指挥中心、发震省地震局应急指挥中心以及其他局直属单位依托该协同评估平台开展烈度快速评估与修正工作。其中,发震省的指挥中心作为特殊的协同节点,一方面作为中国地震局应急指挥中心发起的地震烈度协同评估参与节点,开展在线协同评估;另一方面作为省地震局应急指挥中心协同评估管理节点,通过汇集并转发下属地市收集的灾情信息至中国地震局应急指挥中心,为烈度修正提供灾情依据,并通过转发中国地震局应急指挥中心的协同评估结果至地市节点,指导其应急救灾行动。依托该平台可以快速实现以下烈度协同评估过程:

(1)依托平台集成的烈度评估方法或自定义的评估方法,快速完成地震烈度快速评估;

(2)将各协同评估方产出的烈度评估结果矢量文件以及其它数据结果,直接通过数据同步的方式加载到该平台的地图窗口中,专家可以在该平台中便捷地完成不同评估结果之间的在线对比分析以及局部修正;

(3)通过平台中集成的即时消息通讯功能,评估专家之间进行实时沟通;

(4)在线查看通过文件交换的图片及文档信息。

图2 地震烈度协同评估平台协同方式示意图 Fig.2 Schematic diagram of collaborative platform for seismic intensity assessment

地震烈度协同评估平台采用协同消息引擎实现业务流程协同和消息沟通。协同消息引擎主要依据地震烈度评估业务逻辑及其规则,将与用户相关的消息按照业务逻辑以及任务驱动控制来评估其流转方向。主要通过设计任务线程管理、任务状态管理、消息推送以及消息缓冲队列等,将地震烈度协同过程中相关的评估过程消息、结果同步消息、协同指令消息、数据更新消息、网络诊断消息以及交互沟通消息在不同的任务模块或线程之间流转,实现基于同一地震事件的在线协同烈度评估。

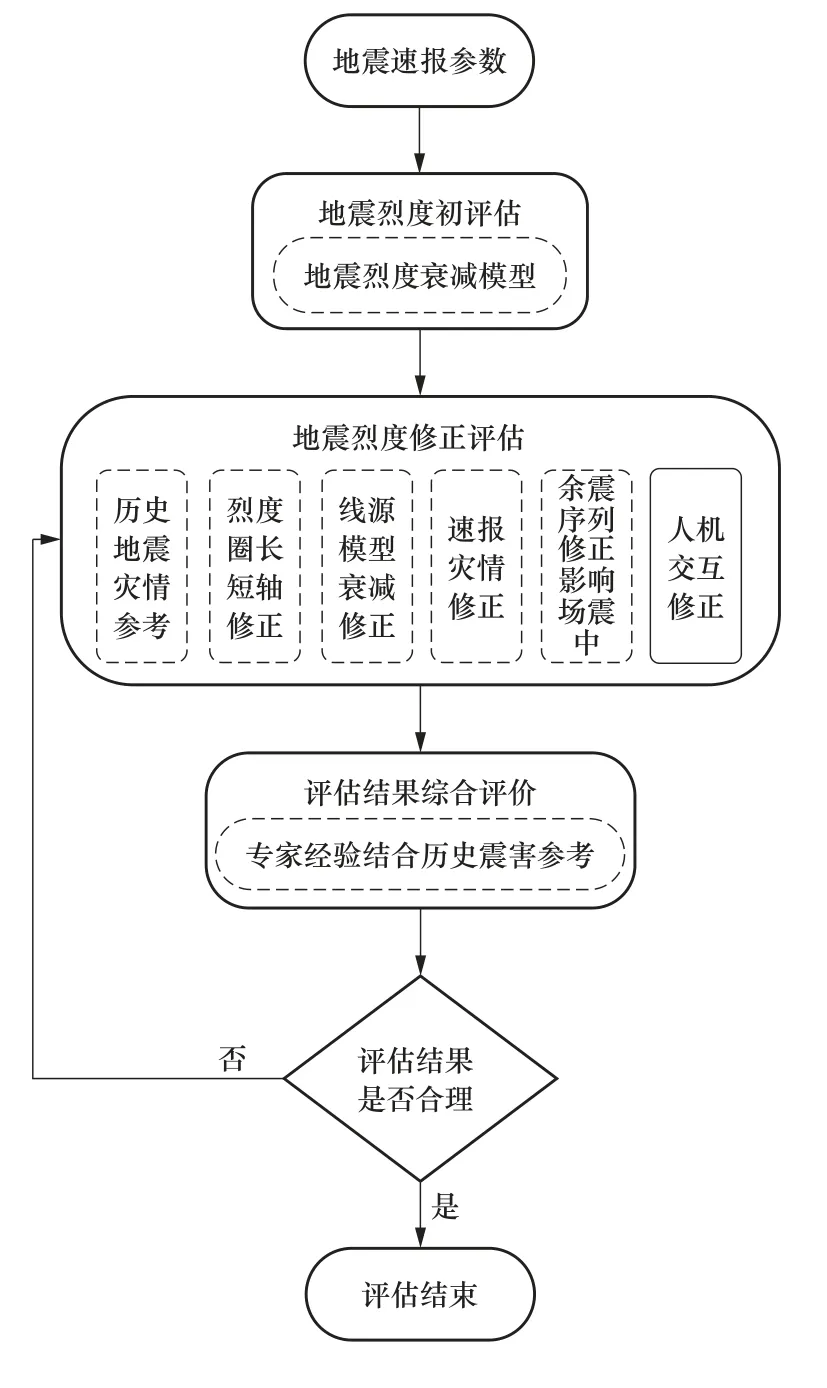

4 地震烈度评估方法支撑

为了更好地发挥地震应急科技成果在地震烈度评估中的作用,地震烈度协同评估平台不仅从用户协同的角度设计了多用户之间合作或协作开展震后地震烈度评估的功能,还集成了以下比较成熟且常用的地震烈度快速评估方法,集成的评估方法及地震烈度评估过程如图3所示。

(1)不同地区地震烈度衰减模型:集成了常用的椭圆地震烈度衰减模型及其参数调整接口。

(2)历史地震灾情参考:基于1900年以来的灾害地震数据库,提供震中周边历史地震灾情在线展示,为本次地震灾害规模判断提供参考。

(3)基于破裂长度的线源衰减修正:默认集成了龙锋等(2006)建立的华北地区面波震级-破裂长度(MS-L)回归关系,并提供模型参数及其破裂长度修正接口。在此基础上,利用线源衰减关系模型快速生成地震烈度影响场。

(4)速报灾情修正:集成了基于12322短信和微信上报的灾情信息汇集结果,作为烈度修正的参考信息。

(5)基于余震序列修正影响场震中和方向:集成了近年来基于余震序列快速判断影响场震中以及长轴方向的主要研究成果(杨天青等,2015;郑韵,2015),实时接入EQIM地震速报结果,实现基于余震信息的影响场动态修正。

(6)人机交互修正:集成ARCMAP地图编辑插件,实现对地震烈度评估结果矢量文件的在线编辑修正。

图3 地震烈度评估流程 Fig.3 Flowchart of seismic intensity assessment process

5 地震烈度协同平台原型实现

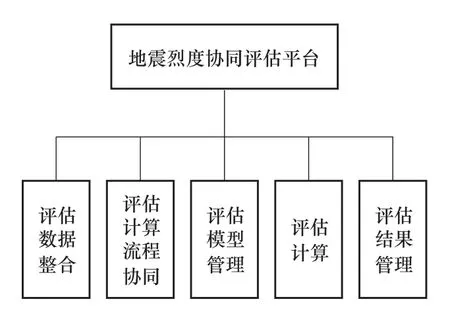

根据上述设计思路,基于MVC开发模式,采用C#开发语言在.net Framework环境下开发实现地震烈度协同评估平台原型,GIS相关功能模块采用ArcGIS Engine9.3开发实现。原型系统的主要功能模块包括评估数据整合、协同评估控制、评估模型管理、评估计算和评估结果管理等,如图4所示。为了震后应急评估功能的完整性,原型系统的评估计算和评估模型也包括了人员伤亡评估和建筑物损失评估等内容。地震烈度协同平台的主界面如图5所示。

图4 平台主要功能模块 Fig.4 The main function module of the platform

数据整合模块主要完成多源接入数据的处理和整合。协同评估数据来源包括从测震速报平台上获取的地震参数信息和余震信息、地震应急基础数据库中的人口经济数据、地震背景数据和次生灾害数据等,并从国家协同控制平台上实时接收其它各类灾情信息,包括现场的实际灾情信息,其它协同部门获取的相关灾情信息等。

协同评估控制模块按照约定的协同工作流程和并发协同控制策略,实现多指挥部、多学科专家的协同评估过程控制。

评估模型管理对各类评估模型(烈度衰减模型、地震烈度长短轴修正模型、基于余震的影响场震中修正模型、地震破裂长度计算模型,也包括人员伤亡评估模型、建筑物易损性矩阵等各类评估模型)实施参数化管理,预留修正接口。

评估计算模块主要包括地震烈度评估,同时也包括建筑物破坏状态评估、人员伤亡数量评估、经济损失评估等。

评估结果管理实现各类评估结果的分类汇总管理,提供多种评估结果查询方式。

图5 地震烈度协同评估平台主界面 Fig.5 The main interface of seismic intensity collaborative assessment prototype platform

6 应用讨论

地震烈度协同评估平台原型自2016年1月在中国地震局应急指挥中心的应急技术平台中安装试运行以来,响应了15次5—6级地震,8次6级以上地震。其中,在2017年8月8日四川九寨沟7.0级地震中,利用该平台快速完成1次烈度快速评估、3次烈度修正评估,很好地满足了评估对策专家对地震烈度快速评估与修正的响应时效需求,提高了应急处置决策的效率。目前,由于缺乏指挥部之间以及学科专家之间明确的协同机制,多用户依托该平台协同评估的工作效率还需要通过进一步的管理机制保障才能进行有效验证。