中国自然保护地体系构成研究

■ 余振国

(中国自然资源经济研究院,北京 101149)

1 中国自然保护地体系现状与管理存在的问题

1.1 中国自然保护地体系建设现状

目前,我国各类自然保护地已达1.18万处,占国土面积18%以上。其中包括国家公园体制试点10个,国家级自然保护区474处,国家级风景名胜区244处,世界自然遗产13项,自然和文化双遗产4项,世界地质公园37处,国家地质公园212处,国家级海洋特别保护区71处。2018年,我国新增国家级自然保护区11处,国家级自然保护区已达474处。自然保护区范围内分布有3500多万公顷天然林和约2000万公顷天然湿地,保护着90.5%的陆地生态系统类型、85%的野生动植物种类、65%的高等植物群落。

1.2 存在的问题

(1)缺乏对自然保护地体系的整体专门法律设计。我国各类自然保护地是以土地或者国土空间为依托,集中了森林、水、地质遗迹、草原等自然资源,形成了富集各类资源和生态服务功能于一体的国土生态空间。自然保护地各类型的自然资源交织在一起,你中有我,我中有你,很难截然分开,即使能够分开,也都具有多样性、多用性,形成了一个自然资源综合体。但是,我国针对这种自然资源综合体没有制定专门的法律,这是造成我国自然保护地体系建设混乱的法制根源。

(2)没有形成统一的监管体系。在国家层面没有形成统一的监管体系,过分强调各类自然资源管理和自然保护地的专业化,忽视了综合性和整体性,部门各自为政,没有形成监管合力。

(3)自然保护地自然资源没有进行确权登记。各类自然保护地中的土地、矿产、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,是建设美丽中国、深化生态文明制度改革的根本载体,是重要资源性资产。但是,我国的各类自然保护地的自然资源(属于不动产登记范畴的除外)没有进行统一确权登记,自然资源资产家底不清,各类自然资源的质量、数量和保护要求没有全面摸清,更没有通过登记的法律手段予以公示明确,落实到每一个产权人或者使用权人。自然资源的权利主体不明,保护责任不明,无法调动权利主体的自然资源保护积极性,更不可能做到根据自然资源类型和权属状况,分类施策、有效保护、合理开发利用和高效监管。如果不对自然资源进行统一确权登记,就无法进一步推进自然资源产权制度改革,生态文明制度体系就不会完整,在自然资源管理领域推进国家治理体系和治理能力现代化也会成为一句空话。

2 中国自然保护地体系构建应该秉持的理念与原则

2.1 自然保护地是国之重地,自然之精华,是生态文明建设和美丽中国建设的最好载体

自然保护地是一个国家或者地区最具代表性的自然资源富集区及生态安全的关键保障地带。自然保护地设立的根本目的是保护自然资源,并且是以通过保护重要自然资源的方式来保护生态环境。应该把自然保护地作为美丽中国建设和生态文明建设的重地(国之重地)、最重要品牌、最重要的平台、最客观最具体的成果展示形式去大力建设。

2.2 中国自然保护地体系建设应该坚持中国特色,坚持中国探索创新与借鉴国际经验并重的原则

(1)自然保护地体系构建应该着力突出中国传统山水文化、天人合一的中国自然保护制度。中国有五千多年的文明史,有五十多个民族,孕育了源远流长丰富灿烂的山水田园文化。“天人合一,道法自然”的思想流淌在我们每一个人的血脉之中。儒家文化、禅宗、道教文化都蕴含着山水田园神韵,诗经、楚辞、周易、山海经、徐霞客游记、唐诗宋词元曲、明清笔记小说戏剧、中国画(特别是山水画)、中国的园林文化、神话传说、历史故事、古圣先贤事迹、五千年的王朝兴替、列国纷争、战场庙堂、亭台楼阁、城墙、道路、桥梁等等,无不与山水田园相关!泱泱大国,每一寸国土,每一处山水,都承载着很多很多的故事、文化、历史、传说、神话和乡愁!中国人乡土情结重,故土难离,落叶归根,这都在说明,我们的国土,我们的山水,不仅仅是自然,都有灵魂,都有文化,都有故事,都有人的精神。在中国,纯粹的原生的自然环境很少。基于此,我们的自然保护地体系建设一定要坚持天人合一、人与自然和谐。国家公园、自然保护地是表现中国传统文化、中国生态文明建设,人与自然和谐、天人合一思想等中国软实力的一个重要载体。要注重利用自然保护地体系建设,充分展示中国传统历史文化的丰富性、多样性和博大精深的魅力,自然保护地应该以天人合一、人与自然和谐类保护地为主体。

(2)自然保护地体系构建应符合中国的自然地理、自然资源、自然生态与经济社会发展的国情。中国国土空间辽阔,但适宜开发的面积并不宽裕,人均面积就更少。中国约60%的国土空间为山地和高原,空气稀薄,不适宜人居住和发展。中国目前人口已经接近14亿。“胡焕庸线”东南方43%的国土,自然生态系统功能较好,居住着全国94%左右的人口,该线西北方57%的国土,自然生态系统非常脆弱,供养全国大约6%的人口。这种地理环境国情决定了,我们的保护地体系不能照搬其他国家的,也不能完全按照国际组织的分类体系建设。中国人多地少,资源丰富、生态好的地方都聚集着大量人口、道路桥梁、水坝水库、村落、城镇,建立像美国、加拿大那样以无人区为主体的保护地体系不适合我们的国情,而且也不利于我们今天14亿、未来16亿人口的生存发展。要落实十九大提出的“满足人民对美好生活的向往,为人民提供更多的生态产品”的要求,自然保护地承担着光荣而艰巨的使命。因此,我们的保护地体系构建,不能拘泥于国际体系、美国模式,切忌好高骛远、削足适履。类型和数量不要怕比国际组织或者美国、加拿大的还多。

(3)自然保护地体系构建应坚持继承发扬中国探索创新成果与借鉴国际经验并重。我国的自然保护地体系建设应该借鉴国际经验与坚持中国特色、坚持中国探索创新并重。自然保护地体系分类和命名要注重与绝大多数国家承认的国际体系对接,但也要客观地看待我国的保护地构成,充分尊重或者不忘前人的探索,要有坚持制度自信的勇气,发挥好中国特色,树立中国的经验和中国范式,突出中国解决方案的合理性、科学性,讲好中国故事。在吸收外来、面向未来的同时,要不忘本来,尊重历史,合并同类、整合交叉、保持特色,把自然保护区、地质公园、湿地公园等类型和名号尽可能保留,特别是如地质公园、国际保护湿地等国际认可与通行的保护管理方式和名称应该坚持一张蓝图绘到底,这样做既可以降低改革成本,延续好的、成功的保护管理经验,又可以更好地传承一些保护地的特色历史文化。关于改名的事,这些年随潮流改名最后改得雷同、庸俗,改得失去特色,降低了知名度、影响力,最后又改回来的例子很多。后人不一定事事比前人高明、比前人有远见,这方面的教训要吸取。

自然保护地体系构建应该珍惜中国自己的探索和创新成果,充分体现中国模式、中国方案。在自然保护地建设方面,各部门和各地充分发挥优势,取得了很多宝贵的创新经验,建立了典范。以地质公园为例,地质公园的理念是中国人提出来的,首届世界地质公园大会是在北京召开的,并且接受了中国关于地质公园建设的倡议。中国是首先由国家、政府主导建设地质公园和矿山公园的国家。中国的世界地质公园已经达到37处,占世界地质公园的1/3。中国为世界地质公园的发展提供了典范,并且受到了国际组织和其他国家的赞赏。基于中国地质公园建设的世界影响力,我们应该在这方面继续努力,扩大话语权,把地质公园做为宣传中国地质科技与地质文化大国、勘查大国、矿业大国,以及讲好中国故事的载体,着力建设好、维护好、利用好。这里还需要强调指出,矿山公园也是中国首创,我们应该尽快牵头建立矿山公园国际组织,利用矿山公园宣扬中国的矿业文化,宣扬中国在矿产资源开发后,还留给当地一个矿山公园和地质博物馆。我们应该充分利用中国创造的协调矿产开发与生态环境保护的中国方案——矿山公园建设这种形式,去改变外国对我国开发国外矿产资源的不良印象,为我国走出去提供强有力的支撑。

3 完善中国自然保护地分类体系的建议

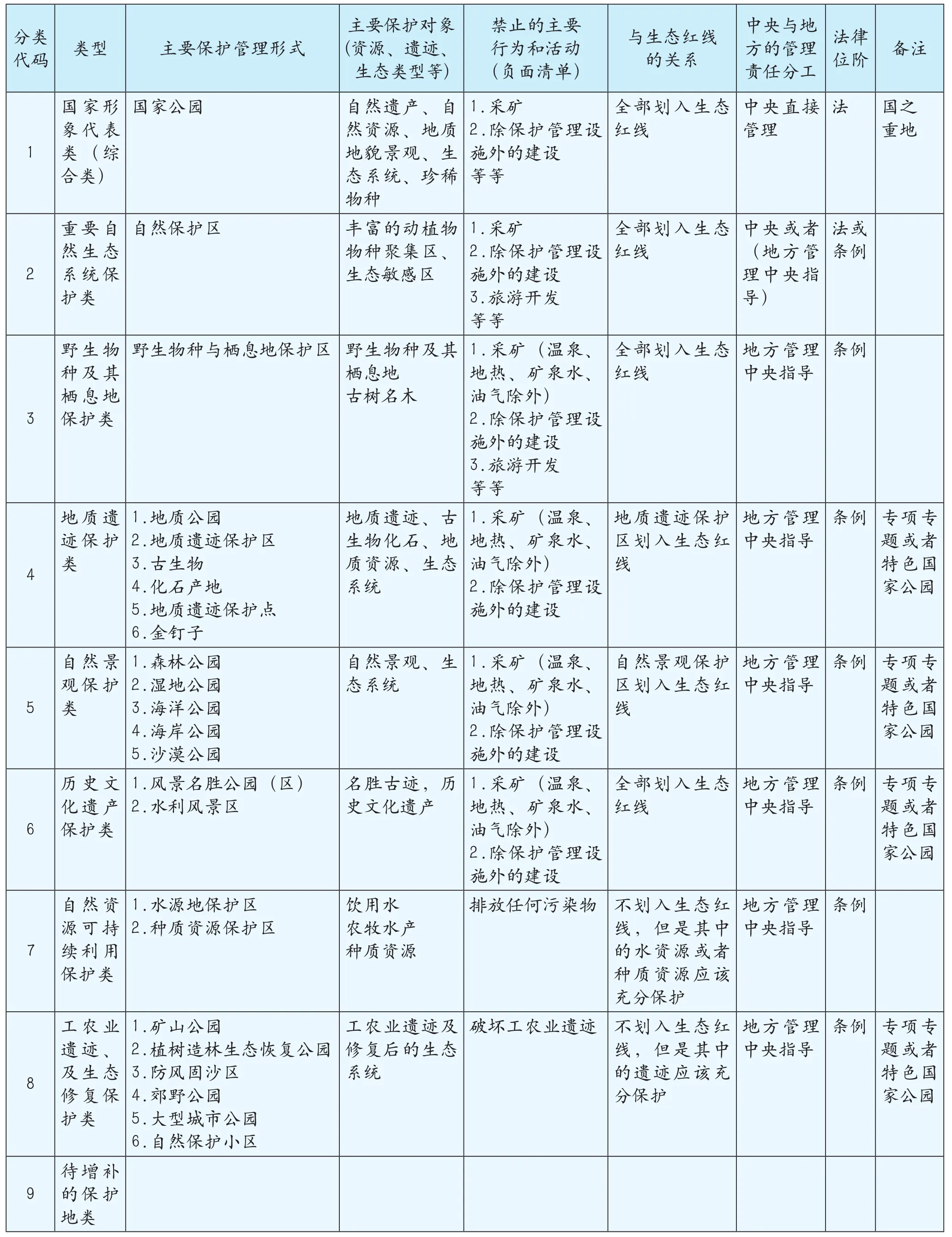

自然资源是自然保护地的骨肉、血脉和灵魂。自然保护地体系应该是以保护自然资源这个生态环境的根本为核心,以自然资源重要性、自然资源类型、自然资源丰度、自然资源珍稀濒危程度、自然资源抗干扰抗破坏能力或者自然资源耐损性(或者敏感性)、自然资源保护方式和保护手段,结合其形成的生态系统功能特点等为依据进行划分(表1)。

中国的自然保护地体系应该是开放性的,而不应搞成一个封闭的类型体系,要为未来创新和探索发展留下位置和空间,如果将来发现或者创造了一个新的类型,大家都认可,就可以通过一定的法定程序纳入国家自然保护地体系。这符合事物辩证发展的规律,也方便比较好地描述丰富多彩的大自然。

表1 中国自然保护地体系构建建议表

我国的自然保护地体系应该以国家公园为统领,以国家代表性、自然资源价值(资源环境价值、经济价值与社会传承价值)、国家生态安全格局中的重要性、保护与利用的协调难度(耐损性或者敏感性)为依据,以保护资源类型、保护管理方式(形式)、保护对象、禁止的活动(负面清单)、与生态红线的关系、中央与地方保护管理责任划分、法律位阶等为指标进行分类。

国家公园应该是代表国家形象、富集最重要的自然资源、保护最严格、排名第一的自然保护地。

在新型自然保护地体系中,通过下列规定确立国家公园的主体地位:①通过制定最高位阶的法律,如制定《国家公园法》及某个具体的国家公园管理条例的形式,确定国家公园在自然保护地体系中的首位度和示范引领作用,选择由最重要的自然资源、最关键的地理地质地带、永续传承、严格保护的最有价值的自然文化遗产遗迹组成,实行最高等级的管理规格——最高的行政级别、最强的管理机构职能配置和队伍,由中央政府完全负责管理等方式,突出国家公园的主体地位。②通过国家公园(综合类)和专项专题或者特色国家公园的总体规模,突出国家公园的主体地位。③通过国家公园(综合类)范围边界由国家组织调查、评价、论证划定,并以国务院令的形式公布确定,即由国家自上而下确定,来体现国家公园的主体地位。除国家公园(综合类)外的其他自然保护地继续采取自下而上申报、批准的方式建立。

4 中国自然保护地管理体系整合提升路径

4.1 科学划分自然保护地事权

自然保护地事权科学划分要充分发挥中央部门和地方积极性。国家公园(综合类的)(可以包括取得世界自然文化遗产地、世界地质公园、联合国人与生物圈计划等资格的其他自然保护地)由中央政府直接管理,由中央政府作为国家名片负责规划、建设与运营管理。其他自然保护地由省级政府负责规划、建设与运营管理,但是接受国家公园管理局的指导监督。

中央直接管理的自然保护地管理机构应该为国家公园管理局的组成部门,至少应该为人员、经费由中央财政负担的一类事业单位。由省级政府负责管理的自然保护地应该为省级政府的组成机构或者派出机构,至少应该为人员、经费由省级财政负担的一类事业单位。

4.2 合理整合规范现有自然保护地体系

(1)调研评估目前各类保护地取得的成效和存在的问题,征求各地、各个保护地对其保护地类型调整、更名、换牌的意见,确实有必要对其保护地类型进行调整、更名、换牌的,保护地也愿意的,可以调整、更名、换牌。但是,不要草率调整、更名、换牌,以免造成新的混乱。原来的类型、名称、牌子也是中央各部门按照法规和相关标准审批确定的,大部分类型、名称、牌子已经有了品牌价值,已经与投资人的利益紧密关联了。取消原来的名称、牌子难免引起不必要的纷争。

(2)国家公园(综合类)只允许挂国家公园(综合类)的名号与牌子,保留世界或者国际组织授予的名号和牌子,不允许挂其他牌子。

(3)除国家公园(综合类)外的其他自然保护地可以保留多块牌子。多块牌子一个机构一套人马,符合自然资源多样性及其功能多样性的自然保护地的本质特点。很多机关、单位都存在多牌子的现象,多块牌子并不影响其运行管理。现有的自然保护地牌子多只是表象,投入不足,保护管理法律地位不高,需要靠争取各种招牌及其投入维持运营才是问题的关键症结。如果不解决投入和法律地位不高这个根本问题,简单禁止挂多种牌子,只能禁止于一时,无法防止其回潮反复。整合规范现有保护地名称和牌子时,可以规定:一个保护地无论多少牌子,四至边界范围和规模必须是统一的、唯一的,法规章程标准规范的范围指向是统一的、唯一的,规划必须是统一的一个规划体系,管理机构必须是统一的、唯一的,管理人员必须是统一的一套人马。做到了这“五统一”,就解决了牌子多造成的责任不清、规划混乱等问题。在“五统一”的情况下,让多块牌子存在无伤大雅。

(4)除国家公园(综合类)外的其他自然保护地可以保留多块牌子。但是多块牌子所指向的保护地的界址、范围应该是一致的,总体规划应该是唯一的,即要求做到前面所说的“五统一”。多块牌子可以作为国家公园管理局开展专项提质增效行动或者计划,调动各个保护地,提高保护质量的一个重要手段,可以作为保护地生态文明创建的一种重要方式、形式和手段。国家公园管理局、省级国家公园管理局可以将多块牌子做为管理抓手,开展创建提升活动,督促地方政府与各个自然保护地不断提高品质和影响力。

5 建立完善的自然保护地法律制度标准体系

5.1 强化法制体系

尽快梳理相关法律法规,建立统一、完善、系统的法律法规体系。提出自然保护地法律体系框架构成。

自然保护地的法律应该由《自然保护地法(基本法)》和《国家公园法》(由于国家公园是由国家直接管理的、地位最高的一类自然保护地)与《自然保护地自然资源综合管理法》《自然保护地自然资源保护与生态空间规划与管制法》等专项法律组成。形成以基本法和专项法为统领,由一系列法规、规章、标准规范组成的完整体系。可以先行制定《国家公园法》和《自然保护地自然资源综合管理法》,后制定《自然保护地法》。国家公园的法规建设目前还是空白,应该优先制定。其他类型的自然保护地基本上有一定的法规积累,如不适应可以修订现有的法规。

除国家公园法以外的其他保护地都应该制定管理条例;各个具体的国家公园以及各类自然保护地都应该由国务院出台管理条例;委托省级政府管理的国家自然保护区、国家地质公园、国家森林公园、国家矿山公园、国家海洋公园等,都应该由所在地的省人大出台管理条例,出台配套法规和相关制度、政策,制定各个保护地的责任清单和负面清单。

5.2 统一管理体系

(1)建立自然保护地自然资源综合体的资源、资产、生态一体化管理制度,要坚持资源资产与生态并重,而不应该只重视资产管理或者生态管理。

(2)自然保护地生态环境监管应该以自然资源保护监管为主体、为重点,保护地以自然资源监管为主体,有自然资源调查确权登记和监测成果为基础,其监管对象更明确、任务更具体、客体更易确认,便于直接量化评估,监管检查处罚结果更容易让受处罚方信服,让大众明白易懂。

(3)建立保护地自然资源资产调查确权、监测、评估评价、规划、建设、运营管理、科普科研、资源资产报告与自然资源资产负债表编制、资源环境审计制度等。

5.3 完善标准体系

尽快梳理相关标准,提出自然保护地标准体系构成。制定系统全面的自然保护地标准。包括自然保护地分类分级国家标准,以及各类保护地调查、评价、监测、规划、建设、验收、评估、修复治理、运营管理、信息系统、公众平台等标准,制定各类自然保护地的命名标准。