近十年工匠精神研究状况及趋向分析

赵咪咪,丁 宏,2

(1.太原理工大学 马克思主义学院,山西 太原 030024;2.中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190)

美国次贷危机引发国际金融危机之后,美国、德国等发达国家对这次危机进行审视,重新认识到制造业的重要性。他们认为制造业是推动国民经济发展的重要引擎,是衡量国家综合实力的重要指标。因此,这些国家纷纷将经济发展的重心从金融服务业转向高端制造业。美国正式启动《先进制造业国家战略计划》,紧随其后,德国推出《德国工业4.0战略》和《2020高科技战略》,英国公布了《英国工业2050战略》,法国公布了《新工业法国战略》,日本和韩国分别颁布了《制造业再兴战略》和《制造业新增长动力战略》等。发达国家希望通过技术进步和产业政策调整重新获得制造业上的竞争优势。

鉴于此,中国政府加紧战略部署,全面提升制造业发展质量和水平,以迎接新一轮科技革命和产业变革的挑战。2016年3月5日,李克强总理指出“鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产,培育精益求精的工匠精神,增品种、提品质、创品牌”[1],工匠精神首次被写入我国政府工作报告。2017年,党的十九大报告指出:“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军,弘扬劳模精神和工匠精神,营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。”[2]为适应我国经济社会的发展和供给侧结构性改革的要求,适应越来越复杂的国际环境,为实现中国梦,工匠精神的培育显得尤为重要。在此情形下,学术界对“工匠精神”的研究如何?当前“工匠精神”的研究处于什么状态?为了弄清这一问题,本文采用文献计量法对CSSCI期刊收录的近十年来有关工匠精神研究的期刊论文进行统计分析,从论文的年代分布、来源期刊、研究层次、研究学科和研究热点五个方面进行分析,希望能为后续的研究提供一定的借鉴。

一、研究方法与数据来源

(一)数据来源

中文社会科学引文索引(CSSCI)是我国人文社会科学研究的权威平台,能较好地展现我国人文社会科学研究的理论热点和学术前沿。近年来,学术界从不同视角和不同层面对工匠精神进行了研究,取得了较大进展。本文以2007年至2017年CSSCI期刊收录的与工匠精神问题研究相关的论文为研究对象,对其进行分析,以期能更好地反映出工匠精神的研究现状及发展趋势。

(二)研究方法

本文采用文献计量法对相关文献进行分析。通过图表展示,可以直观形象地揭示出有关工匠精神的研究现状、发展趋势、研究空白等,提高学者分析和利用文献的效率,便于发现研究热点和寻找新的研究方向。借助于中国知网自带计量可视化分析工具对相关资料进行统计分析,省略了数据源的导出过程,提高效率,降低了因个人主观因素引起的误差。

二、研究分析

从文献收集整理情况来看,目前学界对工匠精神的界定并未达成共识,突出表现为专业术语使用的不统一。经过搜索,我们发现与工匠精神含义相近的主要有“匠人精神”“工匠” 和“工匠精神”等关键词。

“匠人精神”最早出现在日本学者秋山利辉的著作中,他指出“匠人精神”就是“执着”,即对事情“不放弃”的态度。这种不放弃表现为淬炼心性,养成自己,追求卓越的精神[3]。此后,被国内外学者多次引用。

有关“工匠”和“工匠精神”的提法主要出现在我国学者的学术研究中。“工匠”一词来源于《考工记》的记载:“百工之事,皆圣人之作也。烁金以为刃,凝土以为器,作车以行陆,作舟行水,此皆圣人之所作也。”[4]工匠主要指从事具体器物制作,技艺精湛的匠人。

学者在工匠的基础上进一步提炼出工匠精神的含义。肖群忠、刘永春指出,狭义的工匠精神是指工匠在制作工艺品的过程中体现出追求卓越、精益求精的态度与品质,广义的工匠精神指凝结在所有人身上的追求卓越,追求最好的精神和品德[5]。可以看出,狭义的工匠精神主要体现在工艺制作上,广义的工匠精神则不仅仅局限于工艺制作本身,还有对美好生活的追求。

“工匠”一词是对技术精湛者的称谓,由工匠延伸出来的“工匠精神”和“匠人精神”均表达了制作者对技术精益求精的追求,这一内涵同十九大报告所提倡的“工匠精神”尤其是当前我国转型发展所需的工匠精神的内涵是一致的。因此,在检索过程中,我们分别以这三个关键词为检索词,以2007年到2017年为时间节点,在CSSCI期刊上进行检索。检索结果表明,以“工匠精神”为关键词搜索论文220篇,以“工匠”为关键词搜索论文549篇,以“匠人精神”为关键词搜索论文18篇。由于三者具有相似的内涵,因此本文的研究均按“工匠精神”为关键词进行统计分析。

(一)文献数量年代分布规律

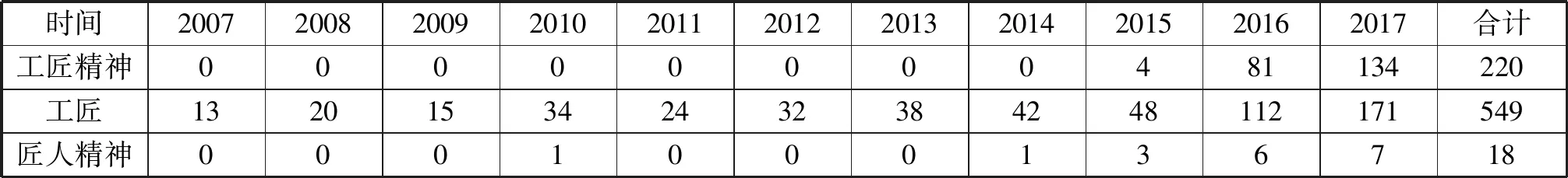

从文献数量年代分布规律可以把握工匠精神研究的现状,预测其发展趋势。从表1可以看出,2007年至2017年以“工匠精神”“工匠”和“匠人精神”为检索词在CSSCI期刊的年度发文量呈现如下特点:2007年至2015年是以“工匠”和“匠人精神”为关键词的文章为主,鲜有关键词为“工匠精神”的文章。自2015年起,以“工匠”和“工匠精神”为关键词的文章急剧增加,这说明工匠精神已越来越引起学界的关注和研究。

表1 文献数量年代分布

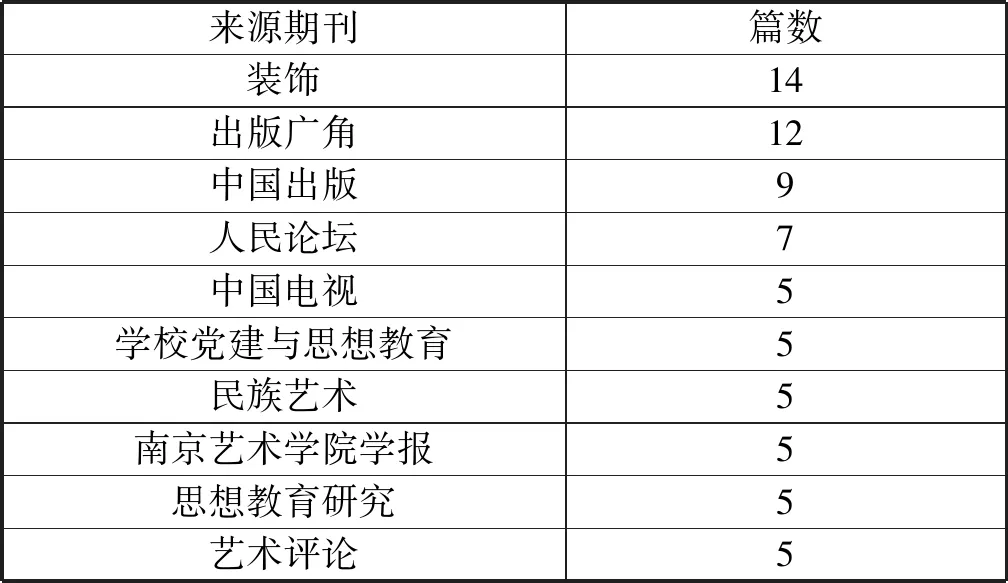

(二)来源期刊分析

学术期刊是学术成果展示、交流的集结地,通过对有代表性的期刊论文进行统计分析可以更加客观、全面地分析研究工匠精神的发展及演进。表2是有关工匠精神问题研究累计发文量的CSSCI期刊,其中《出版广角》《中国出版》《装饰》《民族艺术》《艺术评论》《人民论坛》《学校党建与思想教育》《南京艺术学院学报》《思想教育研究》《中国电视》等期刊,约占样本总量的一半。

结合表2和上述分析,我们还能看出关于工匠精神问题的研究在CSSCI期刊的分布特征:《装饰》《出版广角》《中国出版》等偏重技艺的期刊的发文量高于其他学术类刊物,这进一步说明“工匠精神”和“工匠”的紧密关系;此外,《思想教育研究》《学校党建与思想教育》等刊物也有工匠精神的文章,说明有学者逐渐从思想政治教育的角度研究工匠精神。

表2 以“工匠精神”为检索词的相关来源期刊

(三)研究层次分析

对有关工匠精神问题的论文进行研究层次分析,可以宏观地把握其研究动态和演变趋势。对于“工匠精神”的研究主要集中在基础研究(社科)、行业指导(社科)和政策研究(社科)三个与工匠精神问题研究相关的领域(如表3所示)。

基础研究是工匠精神研究的主要层次,研究了工匠精神的内涵、起源、培育的重要性及重要意义。张迪认为我国工匠精神的历史演进经历了一个漫长的演变过程,从原始社会到现代社会分为孕育、产生、发展和传承四个阶段[6]。张培培指出各国对实体制造业的再重视、消费社会后期的转型需要、互联网时代“个体化生存方式”的回归是工匠精神培育的内在逻辑[7]。刘建军指出传统的手工技艺以文化传承的形态继续存在、手工劳动成为机器工业体系必不可少的辅助环节、人性化和个性化新趋势的发展,这些都构成了工匠精神培育的重要价值[8]。

政策研究是工匠精神研究的重要组成部分,主要是把当前国家供给侧结构性改革、中国制造业升级等国家战略与工匠精神的培育相结合。任宇把工匠精神作为实现中国制造强国的基石[9]。谭舒和李飞翔指出供给侧结构性改革与工匠精神的当代培育相辅相成,以及在供给侧改革背景下工匠精神的独特逻辑[10]。

行业指导也是工匠精神研究的重要组成部分,主要涉及出版业、编辑、互联网+、新媒体等行业。坚喜斌和申永刚指出在图书出版行业也需要学习严谨专注、注重细节、精益求精的工匠精神[11]。郜云飞提到编辑必须大力弘扬工匠精神,秉承工匠精神的理念,打造高品质的出版物[12]。

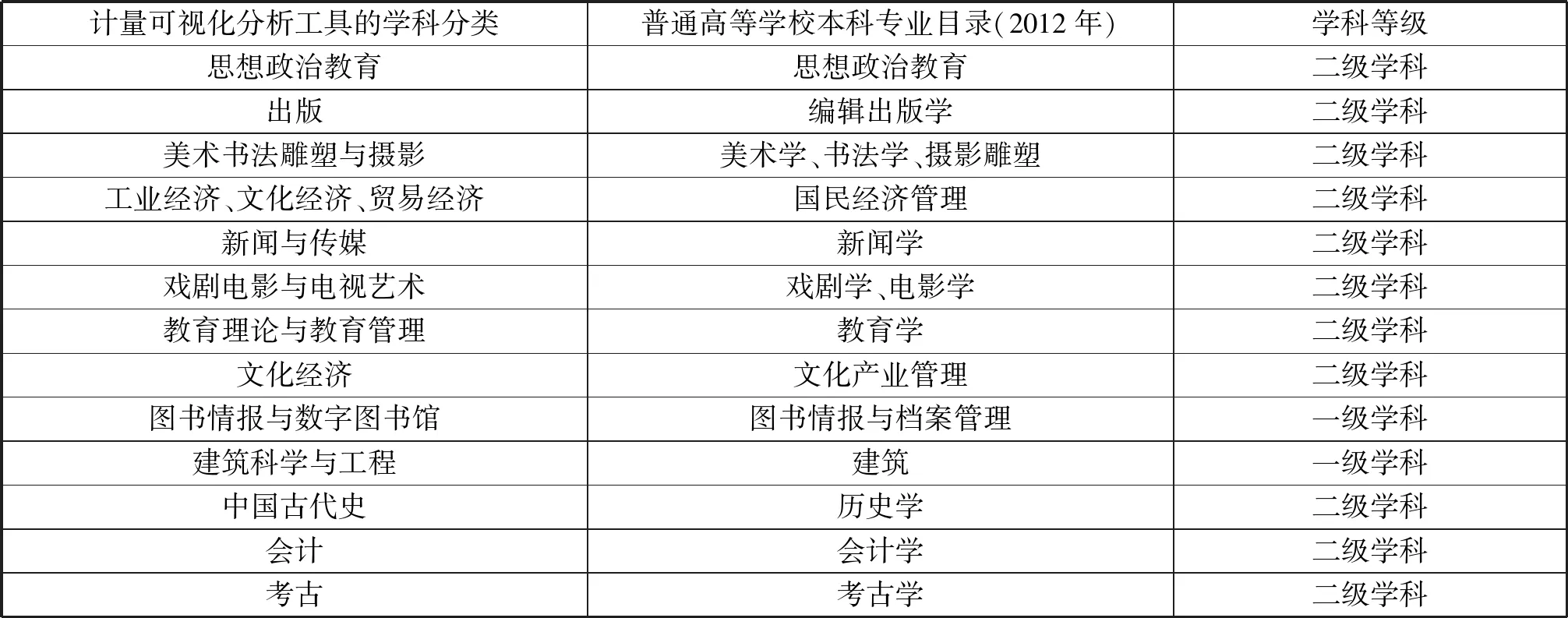

(四)研究学科分析

对有关工匠精神问题的研究进行研究学科分析,可以从微观层面把握其研究现状。在对有关工匠精神问题研究的学科分析中不难发现,工匠精神问题研究涉及出版、职业教育、高等教育、美术书法雕塑与摄影、工业经济、思想政治教育、文化、新闻与传媒、戏剧电影与电视艺术等众多学科(如表4所示)。

表4 以“工匠精神”为检索词的研究学科分布

从表5可以看出,中国知网自带计量可视化分析工具的学科分类与《普通高等学校本科专业目录(2012年)》不完全一致,有区别也有联系,可以为学科建设提供一定参考。其中,思想政治教育、考古和会计保持一致。中国古代史、高等教育、职业教育、中等教育则有所区别。

由此可知,高等教育、思想政治教育、出版和职业教育是当前工匠精神问题研究的主要阵地,且不断拓宽其发展空间。因为,工匠精神多与工匠相联系,所以同职业技术领域联系较为密切,成为职业教育、高等教育和思想政治教育培育的主要价值观,也是出版学科的重要职业态度。

(五)研究热点分析

对关键词进行统计分析,不仅可以反映学科方向,还可以更加动态系统地反映当前的研究热点与研究方向。通过对以“工匠精神”为中心的节点进行网络构建,我们发现“工匠精神”与“编辑”有较强的联系;其次是“工匠精神”与“中国制造”“精益求精”相互联系;“工匠精神”与“创新”“传承”相互联系;“工匠精神”与“手工业”“工匠”“职业教育”的联系也较为密切。经过统计,我们发现“工匠精神”“编辑”是出现频率最高的关键词,分别多达9次;“供给侧结构性改革”出现8次,“创新”出现7次,“工匠”“中国制造”等各出现6次,“创客”“职业教育”“高职教育”“精益求精”等各出现5次。

表5 中国知网学科与教育部学科分类比较表

注:第一列为中国知网自带计量可视化分析工具的学科分类,第二列为教育部颁布的《普通高等学校本科专业目录(2012年)》的学科分类;第三列为第二列学科分类在《普通高等学校本科专业目录(2012年)》学科中的级别

通过上述分析,我们可以探索关于工匠精神问题研究的热点领域。

1.对工匠精神的基本概述,即基本内涵、培育的必要性及重要意义等,主要关键词有“工匠”“精益求精”“创新”“当代价值”“供给侧改革”等;相关文献有张苗苗的《思想政治教育视野下工匠精神的培育与弘扬》,刘建军的《工匠精神及其当代价值》,李宏伟、别应龙的《工匠精神的历史传承与当代培育》,庄西真的《多维视角下的工匠精神:内涵剖析与解读》,刘志彪的《工匠精神、工匠制度和工匠文化》,等等。

2.对其发展渊源的阐述,关键词有“传承”“工匠制度”“手工业”“工匠文化”等;相关文献有肖群忠、刘永春的《工匠精神及其当代价值》,庄西真的《多维视角下的工匠精神:内涵剖析与解读》,栗洪武、赵艳的《论大国工匠精神》,杨竣淇的《探究工匠精神的历史发展及当代价值》,等等。

3.工匠精神的培育发展问题,关键词有“高职教育”“职业教育”“创新”“人才培养”“思想政治教育”等;相关文献有孙清华的《西方国家的工匠精神及其当代传承》,陈金灿的《工匠精神需要制度保障》,陈晖的《如何打破职业教育供给侧改革的瓶颈》,刘志彪的《要工匠精神更要工匠文化》,朱凤荣的《社会主义核心价值观视域下制造业工匠精神培育的思考》,等等。

三、总结与反思

综上所述,运用文献计量法对2007年至2017年CSSCI上有关工匠精神问题研究的论文从文献数量年代分布规律、来源期刊、研究层次、研究学科和研究热点等几方面进行统计分析,结论如下。

文献数量年代分布特点:2007年至2017年有关工匠精神问题研究的论文发文量呈上升趋势,其中2007年至2015年的相关研究主要以“工匠”和“匠人精神”为主,2015年之后以“工匠精神”为主的发文量迅速增加。形成这一现象的根本原因是我国经济社会发展的需要。面对现实需要,2016年李克强总理在《政府工作报告》中指出培育精益求精的“工匠精神”。“工匠精神”的提出,规范了学术界对“工匠”“匠人精神”和“工匠精神”的使用,工匠精神一词迅速推广开来,成为制造行业的热词,也成为国内外学者关注的热点问题。

期刊来源特点:目前工匠精神还没有形成独立的学科,因此没有类似于《哲学研究》《历史研究》这样的核心刊发平台。但是其刊发平台呈现出逐渐集中的态势,逐渐向《装饰》《出版广角》《中国出版》《人民论坛》《中国电视》《学校党建与思想教育》《思想教育研究》等期刊为代表的刊发平台集中;与此同时,初步形成以中国人民大学、清华大学、武汉大学等高校为引领的核心研究机构。

研究层次特点:关于工匠精神的概念等基础研究是近十年工匠精神研究的主要领域,对工匠精神培育的政策研究和行业研究稳居其后。说明,当前对工匠精神的相关研究尚处于初始阶段,更多的研究还是从基本理论研究入手,仍然处于对工匠精神概念进行界定的阶段。同时,另外一些文章主要对国家政策和行业导向进行研究,反映了政府政策和经济发展的指向性作用,从而将工匠精神与具体实践活动相结合。

研究学科特点:近十年工匠精神的研究主要集中在出版、职业教育、高等教育、美术书法雕塑与摄影、工业经济、思想政治教育等学科范围内,说明当前工匠精神逐渐成为高职教育、高等教育培育的主要价值态度和价值选择。与此同时,与工匠精神相关的理论研究不断增多,呈现出稳步增长的发展趋势。

研究热点分析:近十年工匠精神问题研究主要集中在四个方向。第一,集中单纯的职业领域研究,包括职业领域工匠精神形成的原因、主要内涵、精神体现以及如何培育与传承等。第二,将职业教育、高职院校的教育以及应用型技术大学的教育与工匠精神的培养相结合等。第三,从艺术学、美术学的视角对工匠精神和传统手工艺进行研究。第四,交叉性强,涉及出版、编辑、新媒体等行业,但研究程度均不深,研究水平参差不齐,未能形成理论化、系统化的认识。对工匠精神基本内涵、基本路径、特定对象以及国内外典范的研究是现阶段工匠精神最基础、最重要的研究,表明工匠精神的相关研究尚处于初始阶段。总体而言,近十年来关于工匠精神问题的研究主要集中在概念内涵的界定、历史渊源的梳理、工匠精神的培育和发展等方面,并取得了重要的研究成果。

未来一段时间,工匠精神的研究可能集中在如下几个方面。首先,在发展趋势上,学界逐渐对工匠精神概念的界定达成共识,有关工匠精神的相关研究将进一步细化。其次,将开展工匠精神培育对象、方法等相关问题的研究,因为研究工匠精神的目的是为了更好地培育工匠精神,是更好地为制造业升级等国家战略服务。在我国制造业转型升级的关键阶段,不仅一线制造业工人需要工匠精神,从事科学研究的科学工作者也需要工匠精神。事实上,工匠精神作为一种职业素养,作为一种敬业精神,我们每一位社会成员从普通工人到大国工匠,从专攻技艺的专科生到学有所长的本科生,从地方普通院校的大学生到国家“双一流”院校的大学生,从从事科学研究的科学工作者到工作在一线的技术专才,都需要学习并践行。

笔者认为对于工匠精神的培育,一方面,可以从《考工记》《本草纲目》等中国传统文化的典籍中发掘并提炼工匠精神的内涵,重塑中国古代工匠的形象,进而在普及古代工匠的匠人精神的同时,为工匠精神赋予时代内涵;另一方面,可以借助当前的电视节目如《我在故宫修文物》《大国工匠》《国宝档案》《中国成语大会》等节目宣传中国古代和现代各行各业的楷模和劳动模范。此外,还要学习吸收并借鉴德国、日本、美国等在制造业转变阶段的经验和不足,让工匠精神体现出中国特色,为工匠精神的培育和实践提供借鉴。