杜运燮与巴金、萧珊夫妇的交往

——以巴金藏书和书信为线索的考察

王伟歌

(上海巴金故居,上海 200031)

1940年代,尚在西南联大求学的杜运燮在中国诗坛崛起,被中国诗界誉为新诗现代化的先锋之一。他与穆旦、袁可嘉、郑敏等9位在40年代从事写作的诗人因合出《九叶集》而被评论界称为“九叶诗派”,在中国诗歌界具有较大的影响。目前学界对他的研究主要集中在其作品方面,而对他本人的研究较少,且资料多为他在西南联大时期参加社团活动的情况,这方面的代表性成果是李光荣、宣淑君的《季节燃起的花朵——西南联大文学社团研究》。笔者根据巴金故居整理出的藏书和已出版的巴金书信,以及中国现代文学馆所藏1980年杜运燮致王辛笛书信①杜运燮致王辛笛书信由王辛笛家属捐赠给北京中国现代文学馆,其中1980年这一批由王辛笛之女王圣思依据扫描件整理,以《1980年杜运燮致王辛笛书信》为题,刊载于巴金故居巴金研究会编《点滴》,2018年第3期。下文中有涉及部分不再一一标注。等资料,分为西南联大时期、五十至七十年代和八十年代以后三个时间段,对杜运燮与巴金夫妇三人之间的交往进行梳理和分析,从更长的时间跨度和更大的维度,通过追寻历史细节,试图勾勒出他们的友谊画卷,以期对杜运燮个人及作品的进一步探究能有所裨益。

一、西南联大时期的交往

杜运燮和萧珊、巴金的友谊,均缘起于西南联合大学。杜运燮和萧珊是西南联大同学,杜运燮是通过萧珊认识巴金的。关于杜运燮与萧珊二人在学校的交往和社团活动等情况目前已有资料提及,故这一部分简略述之。

(一)杜运燮、萧珊与冬青文艺社

1939年秋,杜运燮从厦门大学生物系转到昆明西南联合大学外语系英文专业学习,从此便走上了文学的道路。同年8月萧珊考入中山大学(已迁至昆明)外文系,随后转入国立西南联合大学文学院外国语文学系,为一年级试读生。

在《国立西南联合大学史料五·学生卷》的《廿八年读新生名册·一年级试读生》中,有新生陈蕴珍的名单。具体记录为:

陈蕴珍,女,19,浙江觐县(籍贯),文(院别),外国语文(系别)。[1]160

同年,即1939年,在“转学录取各年级生”的转学生名单中,有杜运燮的记录,为:

杜运燮,男,22,福建古田(籍贯),文(院别),外国语文(系别),二(年级)。[1]164

也就是说,1939年秋杜运燮与萧珊相识,两人同为西南联大外语系的学生,一个为二年级,一个是新生。一年后,即1940年9月萧珊由外国语文系转入历史学系二年级,虽然不在同一个学院,但“冬青文艺社”和“文学”像一根无形的线,串联起了他们以后几十年的友谊。冬青文艺社成立于1940年初,杜运燮是该社的核心人物,萧珊在校时加入冬青文艺社,是较早的社员,发表诗歌,参加社团活动。对文学的喜爱,再加上两人原属同一院系学生等诸多因素,萧珊离校后也仍关心冬青社,引荐“刊发了许多冬青社的作品”,“可以说,她对冬青社有组织之功”。[2]158;172

1941年2-3月间,萧珊与同学萧荻、刘北汜、王文焘、王树藏租住昆明钱局街金鸡巷四号。期间,参加“冬青文艺社”活动。杨苡曾回忆说:“在你们几个人的‘公寓’里,几乎每晚都有同学夹着书本匆匆而来,热闹得很!汪曾祺、巫宁坤、杜运燮……都是常去的冬青文艺社的好友。你们互相起外号,你最兴致勃勃,唤刘北汜为‘礼拜四’,称杜运燮为‘都都’,叫施载宣为‘小弟’。”[3]46

1941年7月巴金由重庆抵昆明探望萧珊,就住在金鸡巷四号。刘北汜的文章对巴金来金鸡巷的情形这样描述:“我们在金鸡巷的这个住处,也就成了一部分冬青文艺社社员经常碰头的地方”“听说巴金来了,不少朋友都到金鸡巷来看他。有的我不认识,或没遇到,我遇到的,记得的有沈从文夫妇、卞之琳、金克木、庄重、方敬、赵瑞蕻和杨苡夫妇以及开明书店的卢先生。联大冬青文艺社的杜运燮、马西林、田堃、巫宁坤等也都来过。我们三间屋当中空着的那间,就成了巴金接待朋友们的‘客厅’了。”“萧珊呢,只要是巴金的客人来了,总要高高兴兴周旋于来人中间,热忱相待,也不时发出一两声明快的笑声。”[4]183,190-191

杜运燮回忆请巴金座谈过一次的情况,说:“冬青社通过萧珊,请巴金和我们开过一次座谈会。为了尊重巴金的意见,参加座谈会的人不多。”[5]326

上述可知,1940年冬青文艺社成立后,萧珊较早地加入这个社团,一起从事文学活动。1940年7月巴金由上海抵达昆明探望萧珊,杜运燮与巴金相识应该也是在这一年,第二年暑假,即1941年7月巴金再次探望萧珊,加上萧珊等同学在校外的住所是冬青社的主要活动场所,他们之间更为熟悉。同学、朋友、社团,围绕喜爱的文学,三人之间的交往和友谊就此开始。

(二)杜运燮与巴金

杜运燮通过萧珊认识了巴金,杜运燮的诗歌也受到巴金的赞赏。

“杜运燮在冬青社时期的诗作收在《诗四十首》和《南音集》两本诗集里,再加上一些未入集的,杜运燮此时期的诗约有七八十首。”[2]165据唐湜说“1946年在巴金主编的《文学丛刊》中出版了他的《诗四十首》,系他的处女作,是通过他的同学萧珊,巴金夫人交给巴金先生的。”[6]巴金1935-1949年出任文化生活出版社的总编辑。在担任总编辑的14年中,他主编了《文学丛刊》《文化生活丛刊》《译文丛书》等大型丛书,为中国现代文学的发展做出了重大贡献。虽然当时巴金已经是著名作家和出版人,但他总是平等地对待作者,善于发现新人,不以名气、成就为标准对作者进行区分。巴金认为“新作者的‘处女作’常常超过成名作家的一般作品”。[7]以《文学丛刊》为例,该套丛书从1935年到1949年,前后出版了10集,每集16本,推出了86位作家的作品,几乎覆盖了所有文学体裁。整套丛书中居然有36本是新作家的第一本书。其中杜运燮诗集《诗四十首》,就列于巴金主编的《文学丛刊》第八集,1946年10月出版。因此,尽管这时候杜运燮为刚毕业的青年,是诗坛新人,尽管该诗稿是通过萧珊转交给巴金的,但无疑,他的诗歌是受到巴金赞赏的。

在学生时期表现出文学和诗歌才华的杜运燮,其首部作品的出版与巴金、萧珊有着密不可分的关系。虽然目前无法得知该书的出版对杜运燮产生了什么影响,但无疑这些影响对他走上诗坛是正面的、积极的。

二、五十至七十年代的交往

由于1946年10月至1951年杜运燮在国外,以及六七十年代国内特殊的历史环境,关于他们交往情况的资料较少,但通过点滴的记录仍可看出他们之间往来不断,除见面外,主要为邮寄图书。如巴金在1964年8月28日日记中写道:“杜运燮、汪曾祺、汝龙、刘昆水先后走进房来,不久萧珊也回来了,十一点半同到楼下大同餐厅吃中饭。饭后送他们到大门外台阶上。”[8]萧珊在世时,她经常给杜运燮邮寄图书。1973年巴金给杜运燮的信中说“蕴珍病中也常常想到给您寄书,但当时实在找不到中国诗集,后来找到一本就寄上一本”。[9]751975年12月7日致查良铮(穆旦)信中提到“蕴珍逝世前也常谈起您和运燮同志,她也没有忘记在昆明念书的那一段生活。”[9]548

西南联大时期的生活是萧珊一生中的一个重要阶段,她与杜运燮、查良铮等西南联大同学的友谊一直保持着,像寄书等日常琐碎事情基本由萧珊代劳;1972年8月萧珊去逝之后,步入花甲之年的杜运燮和巴金之间仍然保持着书信往来,杜运燮几次看望巴金。文革后期,有记录记载的两人之间的首次通信是1973年。

(一)《陆游诗选》借书“趣事”

1973年7月中旬①《巴金书信集·致杜运燮》中,信中落款为“七月十一日”,但该信标题和目录页均为“7月15日”,人民文学出版社,1981年版。故文中以7月中旬代之。巴金给杜运燮的信中写到:“运燮同志:信收到。《陆游诗选》是我寄的,前两天又寄上一册《杜甫诗选》。蕴珍在时寄出的那本《唐诗三百首》也是我替她封寄的。”关于此次邮寄书籍的事情,小说家梁羽生(与杜运燮在《新晚报》时曾是同事)在其散文《杜运燮和他的诗》则把这件事的来龙去脉描述的更加清晰:

“文革”期间和许多遭受迫害的文化人一样,被送入“五七干校”接受“改造”,实际是被打入“牛棚”。有位朋友告诉我一件在当时被目为“大胆之作”的事,他在受批斗之余,闷极无聊,居然敢写信去给当时也被打入“牛棚”的巴金,问巴金借一本陆游诗集。陆游虽然是宋代的爱国诗人,但在“文革”期间,陆游也是被列为“右派分子”的(此事甚趣,原来因为陆游写的一首“钗头凤”词中有句云:“东风恶,欢情薄,一杯愁绪,几年离索。”“东风恶”犯了大忌,因而古代诗人亦不免获罪矣。)巴金也居然寄了给他。[10]

杜运燮1973年的时候仍在山西务农靠“挣工分”为生,农村信息闭塞、生活困窘,他通过给友人写信来打听外面的情况,加上当时书籍资料比较匮乏,而一直喜欢买书和藏书的巴金相对有书可读可看,于是杜运燮写信从巴金处“索书”,而且萧珊在世时给杜运燮寄书就已经开始了。但从梁羽生的文字可知,寄“右派分子”陆游的书就不是生活中的一件普通小事了,而且巴金自己当时也非自由之人,信中说“我的问题快要解决了,是作人民内部矛盾处理吧,工宣队的老师傅对我简单地谈了一下。”就这样,在他们本人未获得完全自由和解放的这种情况下,《陆游诗选》跨越千里,见证了他们之间的真挚情谊。也许这份温暖可以让《钗头凤》的感伤情调以及个人的苦难遭遇不再那么冰冷。

(二)巴金与杜运燮的寄赠书往来

在书信作为人们主要沟通交流方式的时期,巴金给杜运燮的书稿等情况,文章根据《巴金书信集》写给杜运燮的19封书信进行了一下统计,共寄书10本,稿子1篇,具体如下:

1973年7月,《陆游诗选》《杜甫诗选》《唐诗三百首》;

1973年10月,《诗经》《宋诗选注》;

1975年10月,《唐诗别裁》;

1975年11月,《元好问诗选》《海涅诗》(英译);

1976年7月,《龚自珍集》《李白诗文系年》;

1977年6月,巴金上海文艺座谈会发言稿。

由上可见,目前已知的巴金寄给杜运燮的书籍主要为古典诗词方面的书籍,它们涵盖了中国古代诗词起源发展的几个主要历史时期,而且还有外国诗人名家的作品,可谓中西兼备,范围广阔。杜运燮喜欢诗,他早年走上写诗道路主要是受林庚先生的引导,林庚是著名的中国古典诗歌学者,又是30年代独辟蹊径的新诗人,他的古典诗词修养和注重意境的新诗创作理念,无疑对杜运燮有着潜在的长期的泽润。巴金“也喜欢诗歌”,而且也同样喜欢龚自珍的诗,如他在信中说“今天寄上《龚自珍集》和《李白诗文系年》各一部,请查收。龚的诗我也喜欢,前两年重印过一次,但也不易买到”。[8]82杜运燮他们家客厅墙上挂着一幅“半生中外小回翔”的字屏,而这个诗句正是龚自珍的,还说“唐诗和英国诗人奥登的诗对他影响最大。”[11]

巴金和杜运燮的创作都受到西方外来的影响,这点无须赘述,但一种外来影响只有深深扎根本民族土壤上,才能真正生长起来。结合杜运燮所说的“中国新诗应该成为一棵杂交品种的植株,是古典诗词传统与新诗传统,中国诗与外国诗,现实主义与现代主义的杂交的植株。”[12]还有他写的“咏物诗”,以及巴金的古典文学书籍的藏书情况①详见作者文章《巴金的中国古典文化藏书解读》(《图书馆研究与工作》,2018年第5期)。等,这些都无疑直接验证了两人都承继着中国古典诗词的传统,从大量阅读中,从先人的文学结晶中汲取着精神食粮,进而对其创作和人生都产生着影响。

(三)巴金与杜运燮20世纪70-80年代交流时间表

为更直观、清晰地了解二人晚年的来往情况和友谊,根据巴金日记、巴金故居藏书、巴金书信集中致杜运燮的信等,将20世纪70-80年代二人交流时间和情况进行整理汇总,因篇幅原因,书信仅概括主要内容,每条信息出处不再单列。

从表1的36条交往记录可以看出,1973-1977年以通信为主,其中1973年3封,1974年2封,1975年4封,这与巴金给查良铮的信中提到的“运燮同志那里每年通两三封信,彼此讲一点近况,他说偶尔还写点诗。”[8]547得到了相互印证。1976年和1977年,随着“四人帮”的垮台,他们个人问题逐步解决,需要互相了解彼此情况,因此通信比较频繁。1979年和1980年杜运燮两次看望巴金,都是巴金在北京参加会议期间。

表1 巴金与杜运燮20世纪70-80年代交流情况

杜运燮给巴金的信除了解彼此情况外,他还会把自己写的诗寄给巴金看,听听他的意见。如1975年12月8日的信中,巴金读了诗之后,回信说“您的诗抒了真挚的感情,不过它还有外国诗的影响,而且显著;知识分子的味道浓,这也是无法避免的。但我想,生活变了,环境变了,多写,写下去,总会有改变。我倒赞成在旧诗和民歌的基础上发展新诗。”[8]80这封回信不仅指出了他那首诗的优缺点,还对以后的发展提出了看法和意见,坦诚而率直。试想如果是普通关系,杜运燮不会把未发表的诗寄过去让提意见,读诗的人的评价可能也会更委婉或溢美之词更多一些。而且我们知道杜运燮“1957年到新华社国际部工作,专心做新闻工作,直至70年代后期,二十多年时间,除1957年发表两首和写了未发表的几首外,这段写诗生活是……直到打倒‘四人帮’,进入改革开放新时期,我才又重新写诗”。[13]可见,在一定程度上可以说巴金是“良师益友”。

三、八十年代以后的交往

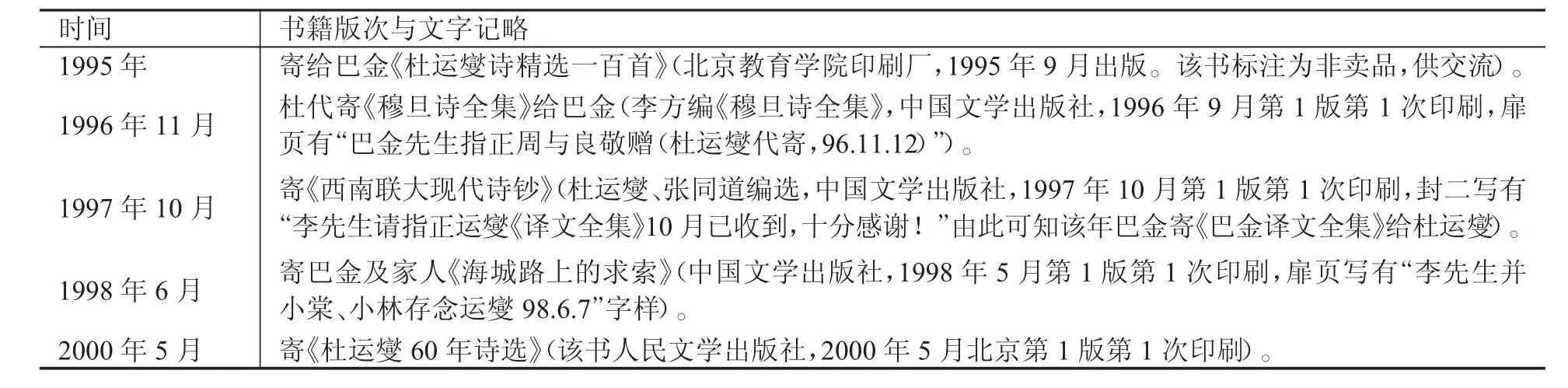

从1981-1994年这十几年间,关于巴金和杜运燮交往的情况,未见于书信和日记中,但这并不意味着两人之间没有了来往。从巴金故居已整理的藏书中发现四本杜运燮的作品,其中两本有题签,按照出版先后顺序,罗列出来(见表2)。

杜运燮寄给巴金的书籍主要为20世纪90年代自己出版的作品,从赠书的题签看,杜运燮称呼巴金为“李先生”,而巴金的妻子萧珊也称呼他为“李先生”。到了晚年,杜运燮1980年致王辛笛的信中,还有“巴公”的称谓。从称谓也可见,巴金在杜运燮心中,熟悉和亲切中又有敬重。巴金给杜运燮的信开头都称呼为“运燮同志”。

表2 巴金藏书中的杜运燮寄书(1995-2000)

除保留书信不全和巴金不再记日记(巴金“文革”后日记为1977年5月23日至1982年4月30日,其中1981-1982两年间记得很少。)这两个因素外,主要是以下原因造成的:

(一)各自事务繁忙

1979年3月杜运燮重返新华社国际部继续从事编辑工作,任《环球》杂志副主编,兼任中国社会科学院研究生院新闻系研究生导师。1979年,杜运燮先生创作了一首《秋》,在《诗刊》上发表,由《秋》引发了一场对“朦胧诗”的辩论,由此他再次引起诗歌界的关注。1980年加入中国作家协会。

1980年是杜运燮繁忙的一年。从《1980年杜运燮致辛笛书信》中我们可以对诗人的工作和状况有一个大致的了解。如1980年1月11日杜运燮致王辛笛的信中说“我的工作最近有了变动。新华社决定办个介绍外国情况的综合性刊物,中宣部已批下,准备四月份出版,临时编辑部已成立,我是其中一人。”3月19日致辛笛的信说“‘环球’月底要交稿,最近真忙。现要我选一本小说连载,真不容易完成任务。”6月15日的信中说“我想写不少东西,就是没时间,很苦恼”。10月16日信中说“几天来,忙于给‘环球’赶写文章,给有关组织汇报座谈,处理离京期间积累起来的琐事等,一直拖到今天才给你写信。”11月14日信中又说“我得争取最近写一篇怀念穆旦的文章给《读书》。这是冯亦代早就约我写的……可惜我最近较忙,环球的事较多。”12月13日信中说“正在写《读〈唐璜〉,怀穆旦》,但琐事不少,迟迟尚未出手,争取最近写出。”从1980年开始,他和诗友们出版了《九叶集》(1981)、《八叶集》(1984),随后他个人又相继出版了《南音集》(1984)、《晚稻集》(1988年)、《你是我爱的第一个》(1993)、《杜运燮诗精选100首》《海城路上的求索——杜运燮诗文选》(1998)等,并有《世界抒情诗选》《罗宾逊传奇》等多部译作(与人合译)问世。

而巴金从1978年开始投入到《创作回忆录》(1978-1981)、《随想录》(1978-1986)和二十六卷本《巴金全集》(1986-1992)等等的写作和编校工作中,再加上各种会议(如出席1978年第五届全国人代会;1979年4月率中国作家代表团访法;1980年4月率中国作家代表团访日;1981年9月率团出席第四十五届国际笔会大会;1984年5月率团出席在东京举行的第四十七届国际笔会大会;1985年3月出席全国政协六届三次会议等)、伤病住院(1980年7月住院2周;1982年11月骨折住院5个多月;1989年1月扭伤住院8个月)和帕金森氏症(1983年10月入院治疗)等,使巴金更觉精力不够,体力难支,日记从1982年之后也停止记录。

(二)两人分处两地

不同的工作圈子和不同的生活工作城市,也使两人之间的往来机会减少。杜运燮主要工作生活地是北京,在新华社国际部任职,而且还兼任中科院新闻系的教学工作;而巴金是在上海,仍然从事的是文学写作方面的工作。作为诗人的杜运燮和作为作家的巴金虽然在某些会议上也会遇到,但毕竟是少数,何况1986年以后巴金便不再外出参加会议了。

(三)其它因素

20世纪80年代,两人都已经是七八十岁的老人,身体和交通等因素使行动往来不便。90年代初随着固定电话逐渐普及到普通家庭,信件来往较少,电话沟通增多。

以上种种因素是两人80年代之后无纸质交往记录的主要原因,但从巴金故居所藏杜运燮赠书和书上题签,可知他们之间的交往并未中断,且巴金成了其“精神”上的“榜样”。如他1980年1月28日对王辛笛的信中说“还是那句老话,目前最重要的是写、写、写,拿出作品,而且要拿出比过去更好的作品。这个任务很重,对我们的压力很大。近来还见到巴公吗?在努力写作方面,我们要向他学习。一想到他,我就感到惭愧。”

综上所述,在西南联大读书期间,杜运燮通过萧珊而认识巴金,他的诗受到巴金的欣赏,第一本诗集《诗四十首》的出版也与巴金有关。萧珊去世后,杜运燮与巴金之间仍然保持着往来,虽然因距离、工作圈子和年纪等诸多原因,书信来往和见面次数不多,但他们在困难时期仍互相关心、帮助,甚至探讨诗歌和文学,他们相识几十年来彼此间的惦念、关心和“淡如水”的情谊,通过目前现存的通信和藏书所记录的他们交往的点滴,见证着他们那一代人之间的友谊,也给我们勾勒出一幅幅黑白“连环画”,令人慢慢回味、品读。同时,这些资料也让我们看到了他们深厚的中外文学学养,正是建立在古典诗学传统的“源头”上,杜运燮才能对各种创作方法博采众长,不拘一格,驾驭自如。巴金就像一位“大哥”,给予其帮助和引导。晚年他更是以巴金为“榜样”,同样怀着能写出更多更好的作品来的目标而努力着,前进着。

——致坚守奋斗的你