城镇化对我国中部地区粮食安全的影响研究

——来自湖南14地州市的经验证据

龚 波,王 莉

(1. 湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭 411201;2. 湖南城市学院 商学院,湖南 益阳 413000)

我国中部地区包含8个省级行政区。除山西省外,其余7个省份都位列在我国13个粮食主产区名单之内。2017年,中部8省的粮食产量高达31 605万吨,约占全国粮食产量的48%。其中,7个产粮大省所产粮食占 13个主产区产量的58%,中部地区为保障我国粮食安全做出了重大贡献。但是同时,我们也可以观察到一些普遍而重要的社会经济现象:随着城镇化发展与中部地区的崛起,中部地区的乡村人口正以年均 1%的速率向城镇转移,而转移人口中较大部分为青壮年劳动力,这可能导致粮食生产面临缺乏劳动力的危机;城镇化与工业化导致的建设用地又占据了大量的农用耕地,进一步削弱了扩大粮食播种面积的可能;城乡收入差距是农村劳动力大规模流向城市的真实动力,经济城镇化水平的提高,使城乡收入差距加大,种粮比较效益日趋低下,农户种粮意愿不足,农村耕地抛荒、双改单或改种其它高价值经济作物的现象较为普遍。总之,从长期趋势来看,城镇化对中部粮食生产的不安全影响因素在逐步加强。湖南省作为全国第九大粮食主产区,从目前来看,虽然工农业发展迅速,粮食生产情况也较为乐观,2017年稻谷产量更是高达2 740万吨,仅比排名第一的黑龙江省少79万吨,但也难以摆脱城镇化所带来的冲击影响。

针对我国城镇化进程中出现的这类重大社会与经济现象,较多文献从不同角度对城镇化是否会影响粮食安全做出了解释。部分学者从定性分析方面认为城镇化必然会影响粮食的生产条件,所以它将对我国粮食生产起着负向效应。[1-3]也有部分学者从定量方面对城镇化与我国粮食安全的影响进行了测度。其中,一种较乐观的观点认为,我国城镇化并没对粮食生产起着负面影响,反而与粮食安全生产存在着长期的均衡关系。[4]城镇化虽会使得耕地面积、第一产业就业人数比重下降,但当前影响粮食产量主因是第一产业就业人数。[5]从全国的层面来看,城镇化能显著提高我国的粮食安全水平,特别是中部、西部地区的城镇化正向效应较为显著,而东部地区则较为不显著。[6]较消极的观点认为,城镇化降低了我国粮食安全水平,特别是东部和中部地区的城镇化负向效应显著,西部城镇化却能显著提高粮食安全水平。[7]显然,上述研究从定量和定性角度,对城镇化与我国粮食安全的影响方面进行了较好研究,并得出了相应的对策建议。显然,上述定量研究结果之间,仍存有一些较为相异的观点,特别是中部地区的城镇化效应方向仍不明确,从学术研究的角度看,有必要对城镇化与中部地区的粮食安全影响进行再次深入研究。

本文的主要贡献在于:第一,用作为中部省份之一的湖南作为研究对象,检验了现有研究中有关城镇化对中部地区粮食安全效应的不同见解;第二,现有研究主要是从人口城镇化视角对粮食安全影响展开了研究,而人口城镇化影响的是粮食生产的本体条件,反映出的是能不能生产的问题,并不能体现农户愿不愿意生产粮食的问题。因此,本文从经济城镇化对该意愿进行了检验,使该方面的研究更加全面。

一、理论模型

(一)人口城镇化对粮食安全的影响

乡村劳动力是粮食生产的主体,人口城镇化更多体现出的是乡村劳动力向现代产业部门的流动,这种流动效应是双向的,它不但推动了城镇化和工业化发展,优化了农业部门和现代产业部门的劳动力资源配置。同时,现代产业部门也为粮食生产提供了技术与资本,从而弥补了乡村劳动力向城镇转移所带来的影响。二元经济转型过程中的粮食生产函数可表示为:

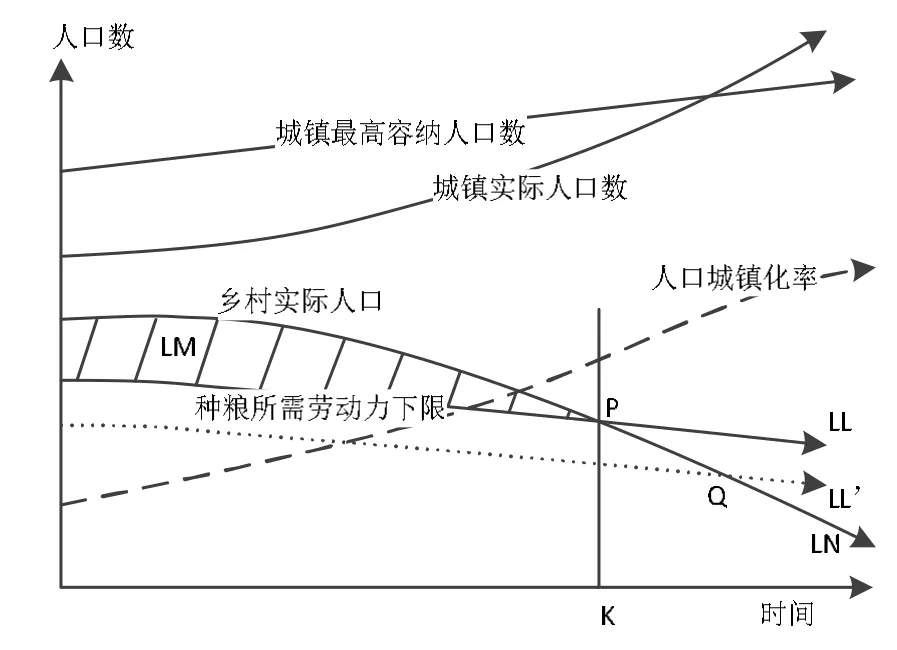

(1)式中,Yg(t)为粮食总产量,Kg(t)为种粮资本投入,Ag(t)为种粮技术进步指数,Lg(t)为从事种粮的劳动力,α和β分别为种粮资本投入和有效种粮劳动的产出弹性(α+β=1,0<α<1),假设粮食生产规模报酬不变。[8]显然,人口城镇化直接影响更多的是Lg(t)值的大小。人口城镇化对粮食生产的影响机理可用图 1表示。该图中的乡村实际人口(LN)=种粮所需劳动力下限(LL)+乡村富余劳动力(LM),即LD和LL围城的阴影部分面积,LN和LL相交与P点。因此,判断人口城镇化对粮食安全的影响,只需判断当前时刻与K时的相对位置。如果当前时刻小于K,即该时刻的乡村实际人口(LN)>种粮所需劳动力下限(LL),此时乡村仍有部分富余劳动力,从劳动力视角来看,人口向城镇转移对粮食生产不会产生较大的负面影响。相反,如果当前时刻大于k,即该时刻的乡村实际人口(LN)<种粮所需劳动力下限(LL),乡村种粮劳动力不足,人口城镇化对粮食生产起着负向效应。当然,粮食生产技术进步和种粮专业化人力资本在某种程度上也能把种粮所需劳动力下限(LL)降至(LL),从而为更多乡村富余劳动力(LM)向城镇转移提供了可能。

图1 人口城镇化对粮食生产的影响机理

(二)经济城镇化对粮食安全的影响

快速城镇化背景下,影响我国粮食生产的因素除了乡村劳动短缺这些客观因素外,还包括像种粮意愿这样的主观因素。前者反映的是能不能生产的问题,后者体现出的是愿不愿意生产的问题。在二元经济转型过程中,乡村劳动力种粮意愿决策的理论依据的是,在劳动力资源总量一定的情况下,作为理性经济人的乡村劳动力,在种粮、非种粮时段优化劳动的配置时间,追求劳动要素报酬的最大化。[9]农户的收益方程为:

(2)-(3)式中,I为农户的总收入,包括种粮收益和非种粮收益。Pg为粮食收购价格,Yg为粮食产量,Kg代表劳动力投入,Eg为其它要素投入,If为除种粮以外的劳动力投入Kf其它要素投入Ef的函数。K表示农户可利用的总劳动力投入量。求解上述农户最大收益问题,得到:

(4)式中,等式左边为粮食生产中劳动力投入的边际收益,等式右边为农户从事非农活动的劳动力投入的边际收益。显然,提升粮食收购价格Pg,意味着提高了粮食生产中劳动力的边际产品价值,有利于劳动力要素投入从其他领域向粮食生产领域转移,并将努力提高粮食产量,实现收益最大化。相反,如果粮食生产中劳动力投入的边际收益较低,将刺激劳动力要素投入向非农活动转移。

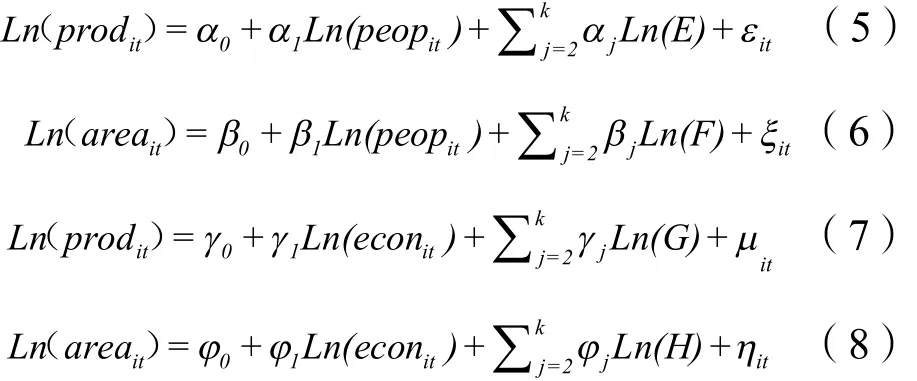

从理论上来讲,影响粮食产量的因素有很多,这些因素可归纳为两大类:第一类是直接影响因素,包括水、土、劳动力、化肥、农药、电力、机械等的生产要素投入;第二类是间接影响因素,包括技术进步、粮食补贴政策、价格政策以及各类调控政策等。因为粮食生产是一种实体产出,各类间接因素最终仍需通过影响直接因素来影响粮食生产。为便于分析比较,我们将采用杨志海等(2012)与张占仓等(2015)上述两篇文献的通用做法,直接采用各地市的人均粮食产量与人均粮食播种面积两个指标来衡量。用人均粮食产量来衡量粮食安全,这是一个很明显的道理,人均粮食产量越多,粮食供给就更安全,而粮食产量只与粮食播种面积与粮食单产有关。考虑粮食单产会由各自然灾害等偶然或不可控因素所影响,因此本文还另用粮食播种面积作为了被解释变量,这样在实证研究中可以去除不可控因素对粮食产量的影响,使对粮食安全的度量更加全面。根据上述分析,本文建立如下四个回归方程式:

(5)-(8)式中,(5)式检验了人口城镇化对人均粮食产量的影响,(6)式检验了人口城镇化对人均粮食播种面积的影响,(7)式检验了经济城镇化对人均粮食产量的影响,(8)式检验了经济城镇化对人均粮食播种面积的影响。四个回归式中,下标i代表地市i,下标t代表第t年,本文所研究的样本为湖南 14个地州市,年份t(2008,2009,…,2016),εit,itξ,itμ,itη是随机误差项。prod为代表人均粮食产量的变量,用各地市粮食产量/各地市人口来衡量。area是代表人均粮食播种面积的变量,用各地市粮食播种面积/各地市人口来衡量。peop为代表人口城镇化的变量,用城镇居民人口占总人口比重来衡量。econ是代表经济城镇化的变量,用各地市第二、三产业增加值占GDP当期比重来衡量。[10]α0,β0,γ0和ϕ0为常数项,α1,β1,γ1和ϕ1分别是相应变量的代估系数。E、F、G和H为控制变量,(5)和(7)式中引入的控制变量有机耕面积、机械总动力、灌溉面积、化肥用量、农村用电量、农林牧渔从业人员、粮食单位面积产量、粮食播种面积。(6)和(8)式中引入的控制变量有机耕面积、机械总动力、灌溉面积、化肥用量、农村用电量、农林牧渔从业人员、粮食单位面积产量。

二、实证研究的数据及变量

为了检验中部城镇化对粮食安全的解释,并考察影响粮食安全的其它因素,我们利用中部省份湖南省2008-2016年的14个地州市的面板数据做计量分析。本文所有变量均采用2008-2016年的相关数据,这些数据均来自于2009-2017年的《湖南省统计年鉴》。为了消除各变量间的异方差和自相关性,除百分比变量以外,所有其他变量均采取了取自然对数的形式。各个变量的定义如表1所示。

表1 实证分析各变量的定义

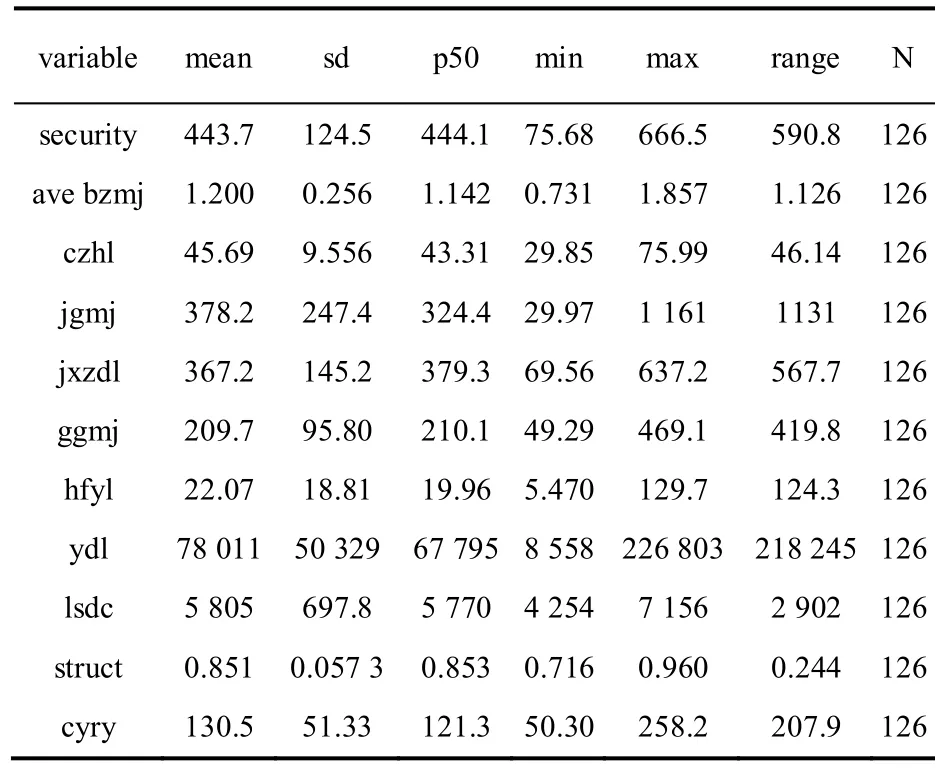

表2提供了本文各连续变量的统计描述,为了直观起见,仅报告了各数据没取对数的统计描述。从表中可以看出,在本文研究的时间段内,湖南省人均粮食产量为 443.7公斤,平均粮食播种面积为1.2亩。

四、估计结果

为了便于与现有文献对比,我们不考虑变量的内生性,而采用现在研究的普遍做法,并控制现有研究所控制的大多自变量。上述数据集n=126,而T=9,是一个短面板,可以不考虑面板自相关问题。本文运用State13软件,采用固定效应模型(FE)和随机效应模型(RE),对式(5)-(8)的四个方程进行回归计算。虽然本文分别报告了固定效应和随机效应两类模型的估计结果,但由于这两类模型所估计时所采用的假设条件不同,因此没有必要对以下的两种估计结果加以严格区分,本文列出两类估计结果的目的是为了提供更多的回归信息。以下对两类估计结果进行简单分析与说明。

表2 实证分析中各连续变量的统计描述

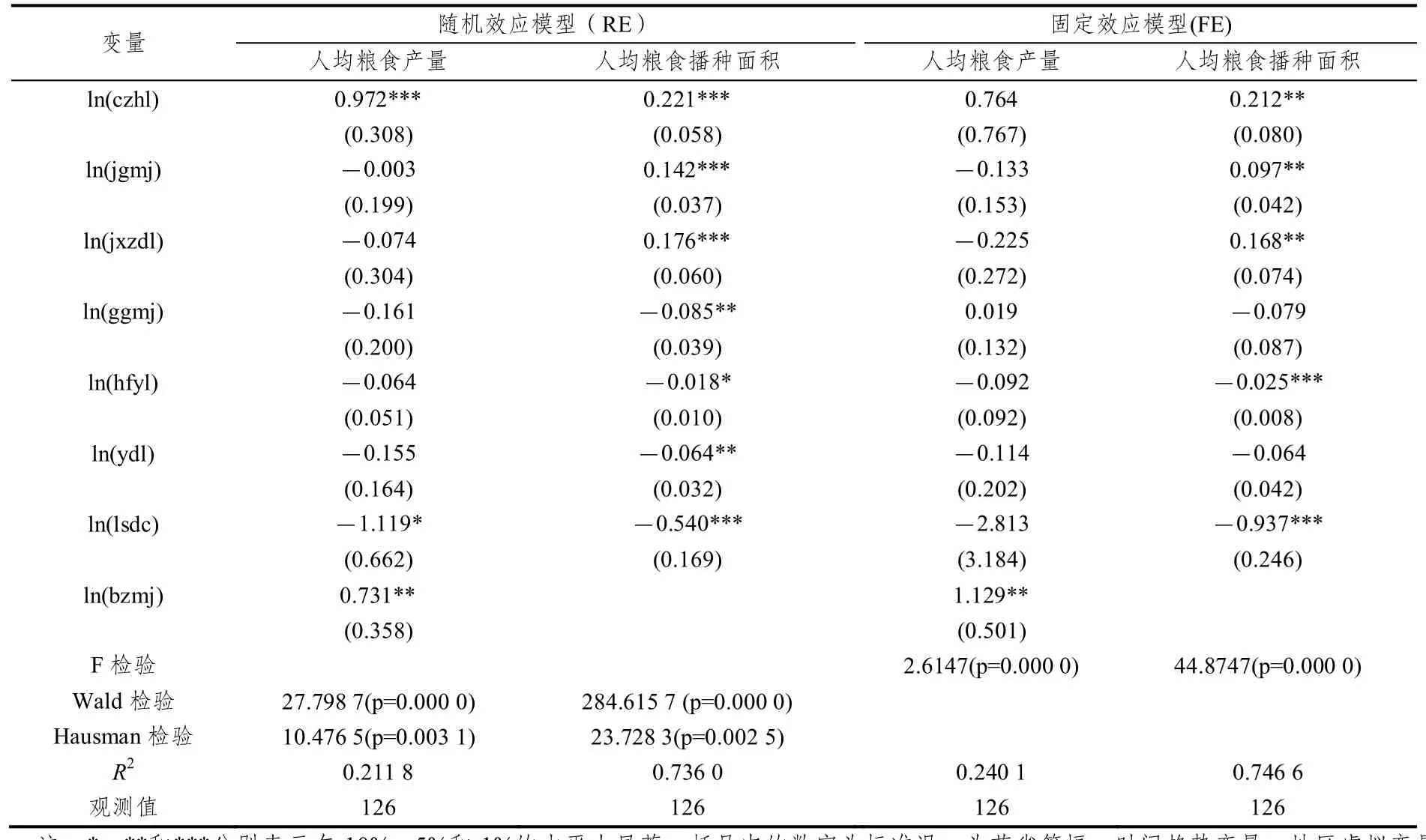

(一)人口城镇化实证结果

表3报告了(5)-(6)式中,人口城镇化背景对粮食安全影响的决定方程结果。根据hausman检验结果,接受固定效应(FE)和随机效应(RE)无差异的原假设,随机效应模型(Re)不能被拒绝,表3中的RE和FE的估计结果基本相似。另外,Wald检验或F检验都通过了10%的显著性检验。从表3的人均粮食产量视角来看,人口城镇化水平上升 1%,人均粮食产量将上升0.97个百分点,人均粮食播种面积将增加0.22个百分点。播种面积上升 1%,人均粮食产量将增加0.73个百分点,人口城镇化并没有制约当前的粮食生产。这一方面得益于人口城镇化加速了粮食生产资源的相对集中,提高了粮食的规模生产效应,另一方面也得利于农业科技进步促长了粮食单产水平,使得人均粮食产量整体提升,这与肖卫(2013)得出的尽管农村劳动力持续向现代非农部门转移,但并没妨碍粮食增产的结论相符。从各变量的t值显著性来看,粮食单产的提高,在能提高人均粮食产量效应明显的同时,对人均播种面积也起着负向作用;增加粮食播种面积,对提高人均粮食产量起着正向作用。另外,有效灌溉面积、农业机械总动力、机耕面积、农村用电量对粮食生产的影响效应并不显著

表3 人口城镇化随机效应与固定效应模型回归结果

(二)经济城镇化实证结果

表4报告了(7)-(8)式中报告了经济城镇化背景对粮食安全影响的决定方程结果。从该表中可以看出,在控制其他变量的情况下,以第二、三产业发展水平为代表的经济城镇化,对提高人均粮食产量和人均粮食播种面积效果明显,经济城镇化水平上升1个百分点,人均粮食产量将上升3个百分点,人均粮食播种面积将增加0.5个百分点。该结果表明,经济城镇化整体上对湖南的粮食生产起到了积极的促进作用。这是由于经济城镇化一方面提高了农户的非农收入,为农户种粮投入创造了可能;另一方面,经济城镇化为政府的各项支农政策提供了可靠保障,从而减轻了农户的种粮负担,可能进一步提升了农户、特别是中老年农户的种粮意愿。据笔者在益阳桃江县所做的一项调查也发现,现有的农户,特别是中老年农民种粮意愿相比以往更高。主因在于现在的种粮劳动工时和劳动强度投入相比传统种粮方式更少,像梨田、播种、收割、喷洒农药这些繁重的劳动都可以通过租赁本地农业合作社的机械装置来轻松完成,农户基本可以不用自己下田劳作。这种农机租赁方式虽然加大了投入,但劳动强度小且现今粮食单产较高,综合起来,种粮与在家闲着相比,还是具有一定的收益。另外,吃自己所种的粮食较为放心,也是农户种粮意愿提升的一个重要因素。经济城镇化其余的一些核心结论与人口城镇化所得结论基本相符。

表4 经济城镇化随机效应与固定效应模型回归结果

三、结论与讨论

在二元经济转型过程中,随着人口城镇化的发展,农村劳动力不断向城镇转移,农村剩余劳动力正逐步向种粮所需的劳动力下限逼近。经济城镇化又拉低了种粮的比较效益。在这些背景下,传统的粮食生产方式不得不向以农业机械化为代表的现代种粮方式转变,粮食生产技术进步和种粮专业化人力资本在某种程度上弥补了农村种粮劳动力减少所带来的影响。[11]本文通过建立面板模型,采用2008-2016年湖南省14个地州市的统计数据,验证了人口城镇化、经济城镇化背景下对湖南粮食安全影响的效应问题,研究结果表明:第一,湖南人口城镇化水平上升 1%,人均粮食产量将上升0.97个百分点,人均粮食播种面积将增加0.22个百分点。播种面积上升1%,人均粮食产量将增加0.73个百分点,人口城镇化并没有制约当前的粮食生产;第二,经济城镇化水平上升1个百分点,人均粮食产量将上升3个百分点,人均粮食播种面积将增加0.5个百分点。这表明,经济城镇化整体上对湖南的粮食生产起到了积极的促进作用。第三,提高粮食单产水平,在能显著提升人均粮食产量的同时,对人均粮食播种面积起着负向作用。

根据上述研究结论,本文得到如下的一些政策启示:

第一,进一步做好耕地保护工作,加大农业科技方面的投入。人口城镇化的发展虽然导致乡村劳动力在持续减少,但劳动力短缺完全可以通过农业机械来弥补。

第二,加强种粮专业人才队伍建设。随着联合收割机、喷洒农药无人机等先进大中型农业机械的普及,亟待需要有一支较高技术水平的粮食生产专业队伍。

第三,加快土地流转速度,为未来粮食生产的规模化与机械化创造条件。