BIM技术在特大地下交通枢纽设计中的应用

夏 东,甄 建,谭子龙

(中铁第四勘察设计院集团有限公司,湖北 武汉 430063)

0 引言

近年来,我国已进入城市轨道交通的快速发展期。建筑信息模型(BIM)作为建筑业的全新技术也逐渐应用于轨道交通工程设计中。

我国香港与台湾是最早在城市轨道交通项目中应用BIM技术的,目前已应用到项目的设计优化与细部设计、施工优化与工程进度检测、设施资源管理、防灾与逃生分析等方面。

在内地,城市轨道交通行业的BIM技术应用处于蓬勃发展阶段,北京、上海、广州、深圳、宁波、武汉、无锡、长沙、南宁、厦门、石家庄、南京、西安、杭州、苏州、沈阳、大连等城市的地铁项目均一定程度应用了BIM技术。但大部分城市地铁的BIM技术应用主要集中于模型的视觉效果展示、管线综合设计等点式应用[1-3]。

依托武汉光谷综合体项目的设计及建造,对BIM技术在特大地下交通枢纽项目中的应用和影响进行研究,为以Autodesk公司软件为核心的系列软件在地下交通枢纽中的应用提供参考。

1 项目概述

1.1 工程概况

武汉光谷综合体项目是在建的全球最大地下综合交通枢纽,位于武汉市东西湖国家自主示范区东北光谷广场下方。光谷广场现状为内直径160 m、外直径300 m的环岛路口。该环岛路口由珞喻路、民族大道、虎泉街、鲁磨路等6条道路交叉形成,地区内商业开放林立,周边又有多所高校、小区和科研办公机构。随着城市的发展,该地区人行、车行交通量日益增大,预测近期2020年光谷广场车行交通量将达到15 500 pcu/h,人流达到40万人/d。

该项目总投资60亿元,总建筑面积约16万m2,相当于10个标准地铁站。工程包含3条地铁线、4个地铁站、2条市政隧道工程及综合利用隧道上部空间设计的地下公共空间工程。车站总埋深约33 m,结构采用地下3层多跨箱型框架结构。

1.2 工程特点及应用BIM技术的必要性

(1)该项目为特大地铁—市政—地下空间交通综合体,线路交织,内部流线极为复杂,同时兼有地铁换乘、人行过街、非机动车交通、地面6条道路与2条市政隧道车行交通功能,需保证最优地铁和公路交通功能。

(2)工程体量大、人流量大,逃生疏散、消防防灾必须简单便捷,设计方案需结合客流进行真实的疏散模拟和研究[4-5]。

(3)3条地铁线、2条市政隧道相互交叉分隔,建筑空间复杂,空间效果、采光通风、空调温度、舒适度要求必须得到保证。

(4)如此复杂大型地下空间内,紧急情况下的通风排烟效果,需结合设计方案进行深入模拟验证。

(5)室内综合管线、室外市政管线繁多复杂,需协调全专业管线布置,合理利用管线空间,提升地下空间净高和舒适度。

面对如此复杂的情况,BIM技术手段的出现可以很好地解决以上问题:利用BIM技术进行车流仿真模拟,以优化线路、隧道布置方案;结合BIM模型进行复杂空间设计、采光分析以及空调舒适度模拟;结合BIM冲突检查协调全专业管线布置,优化管线空间;结合BIM模型进行真实的疏散模拟分析。

2 实施架构

2.1 软件选用

项目中BIM技术贯穿整个设计过程,通过市场调查及综合比对,选择以Autodesk为主平台开展相关设计(见表1)。考虑项目需求及各专业设计特点,各专业选用不同的软件创建模型。在创建所有模型后,相关专业利用Inventor、Midas、Legion、Ecotect、Fluent、FDS等软件开展钢筋创建、三维漫游、车流分析、人流分析、采光分析等模拟。

表1 软件对比选用

2.2 项目协同

由于项目涉及多专业的协同问题,依据项目需求,项目组在中铁第四勘察设计院集团有限公司搭建的云平台上进行协同工作。项目中,采用Revit软件创建主体模型。Revit软件中协同工作主要有2种:文件链接方式和工作集方式。不同专业之间采用文件链接方式,使专业间数据能够可视化共享;单一专业间采用工作集方式,利用工作集的形式对中心文件进行划分,工作组成员在属于自己的工作集中进行设计工作,设计的内容可以及时在本地文件与中心文件间进行同步,成员间可以相互借用对方构件图元进行交叉设计,实现信息的实时沟通。

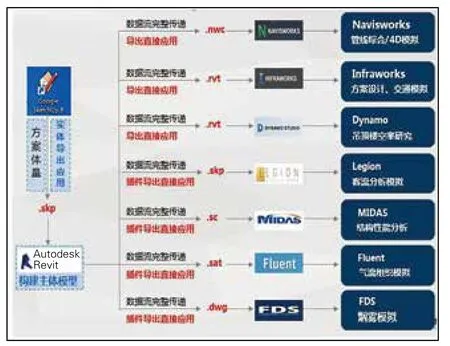

针对涉及的航测、地质、客流模拟、结构计算、疏散模拟等其他数据,以Revit软件创建的模型为核心,进行不同格式的转换(见图1),导入至各专业软件中进行分析模拟。后续将所有模型统一导入至Navisworks软件中进行合成。

3 BIM技术方案应用

3.1 线路优化设计

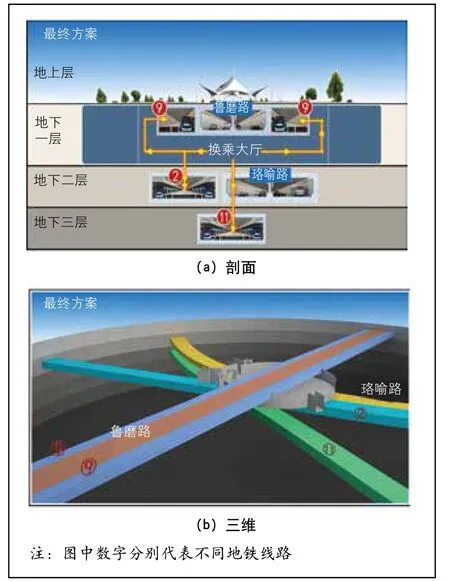

根据线路规划,项目包含3条地铁线路、2条市政隧道,为优化最佳线路方案,将线路进行三维立体呈现,并对方案进行交通模拟。采用Infraworks软件,经过多轮方案比选及模拟,最终将地铁9号线站台和鲁磨路隧道上抬至地下一层夹层,设置贯通的地下一层作为交通层;地铁2号线南延线与珞喻路隧道位于地下二层;地铁11号线站台布置于地下三层(见图2)。地铁无缝换乘,实现了交通功能的最优化。

图1 模型数据转换

3.2 地表和环境建模

采用先进的半自动建模软件DPModel基于倾斜影像建立整体三维地表和环境模型;采用点云建模软件基于激光雷达数据对异形建筑和倾斜摄影无法建模的建筑进行高精度建模,并基于倾斜影像和数码单反相机影像进行纹理映射。将建模后的相关要素导入3DMax软件中进行精修,最后基于3DGIS软件将所有模型进行集成、检查,形成三维地表和环境模型。

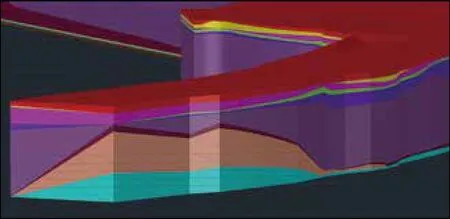

3.3 地质建模

三维地质建模技术在虚拟三维环境下,利用空间信息管理、地质解译、空间分析与预测、地学统计、实体内容分析以及图形可视化等工具进行地质分析。三维地质建模技术能够提升行业解决复杂地质问题的能力。项目依托QuantyView软件,并对软件进行二次开发,采用钻孔数据建模的方法建立三维地质模型(见图3)。

结构面是地质体三维建模的基础,利用已有的离散数据资料构建地质体的地形面及各个构造面是建立合理的三维地质模型的前提。QuantyView软件提供支持CAD所产生的.dxf格式文件的接口,将CAD中构造的等高线地形图导入,经处理后自动生成三维地形面。同时,按照QuantyView软件所支持的钻孔输入格式制成的文本文件可直接导入,生成钻孔布置图,并可由钻孔信息生成三维地层面。

将建好的地质模型导出为.dxf格式文件,并在CAD中将各对象转成三维实体。然后导入Revit软件中进行协同设计。

图2 线路方案示意图

图3 三维地质模型

3.4 建筑模型

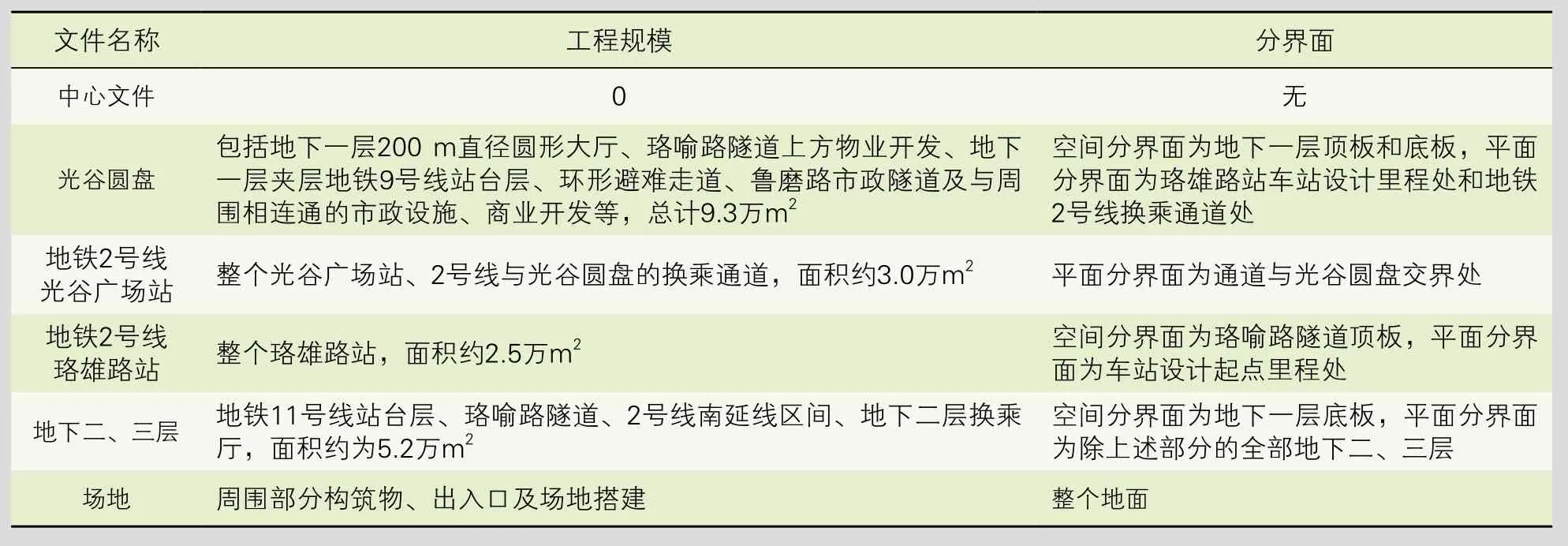

通过Revit软件建立基础土建模型。为提高工作效率,将项目按楼层、区域进行拆分(见表2),每个拆分文件相对独立,可单独编辑,并对所有的文件进行精细化建模。

对建筑模型中的站厅、站台、出入口等进行精细化设计,通过链接中心文件的方式形成整体BIM模型(见图4)。模型建成后对区域内部的复杂空间进行深化设计,将最终模型导入Navisworks软件进行列车运行、设备运输等路径模拟,查看净空是否满足设计要求;导入Lumion软件进行三维漫游,输出动画效果,核查是否满足设计意图。

表2 项目拆分

图4 建筑模型合成图

3.5 结构模型

结构专业选取建筑中心模型作为参照进行结构搭建,将模型导入Inventor软件中进行配筋工作(见图5)。将最终模型输出至结构分析软件Midas中进行应力计算、结构性能分析。复杂节点的结构设计结合Navisworks软件生成节点三维施工动画,真实再现复杂节点的钢筋排布及施工工序。将结构模型与建筑模型一同合成到Navisworks软件中进行土建三维碰撞检查,降低土建碰撞率。

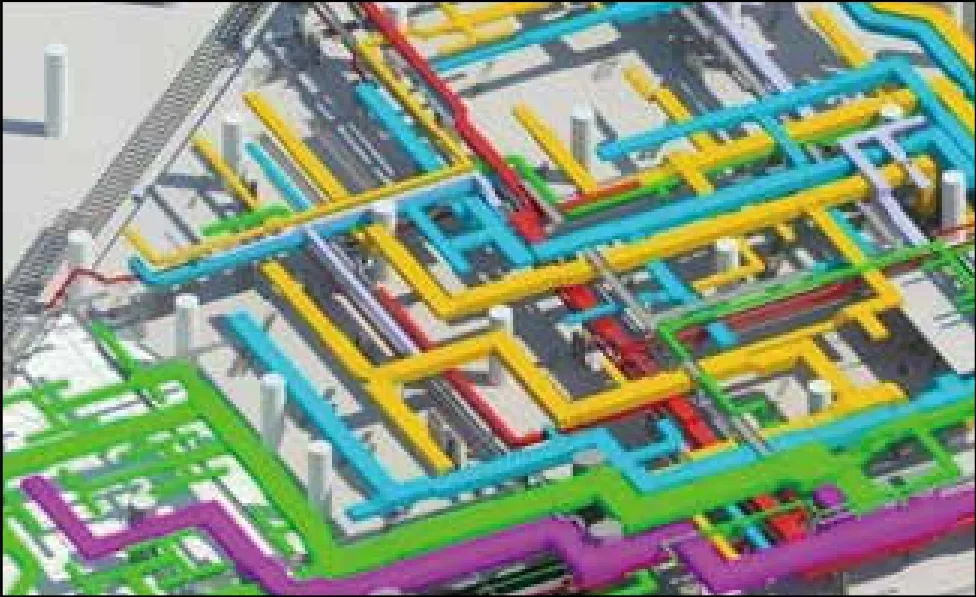

3.6 机电模型

机电专业选取建筑、结构中心模型作为参照进行协同设计,根据电上、风中、水下的综管排布原则,在相互协同下创建机电综合BIM模型(见图6)。最后将机电综合BIM模型链接至建筑与结构BIM模型进行全专业综合碰撞检测,在满足设计施工规范、体现设计意图、符合检修空间要求等条件下,使最终设计成果实现零碰撞。机电专业的BIM设计实时同步其他专业模型,及时发现问题、实时解决问题、避免冗余问题,有效降低模型后期管线综合调整的工作量。

图5 三维钢筋节点图

图6 机电综合BIM模型

4 BIM辅助设计

4.1 交通模拟

在设定同样的车流量及延迟限制的情况下,利用Infraworks软件进行交通模拟。对比现状和设计方案完成后的交通情况,可以看出,在增加2条地下隧道之后,地面拥堵情况有较大改善,进一步验证了线路设计的合理性。

4.2 客流分析模拟

光谷综合体日均客流量将达40万人,客流构成复杂、规模巨大。在Legion软件中进行客流仿真模拟,对站点平面布局、紧急疏散等进行评价与优化。在光谷综合体BIM设计中运用行人仿真模拟软件对地铁车站空间进行优化设计,通过对高峰期内不同特征的乘客及乘客群组成的客流移动特征进行研究,分析车站空间的利用率、车站空间的交通冲突及瓶颈拥堵,有利于提高车站内的乘客移动效率,解决各部位设施能力不均衡问题。

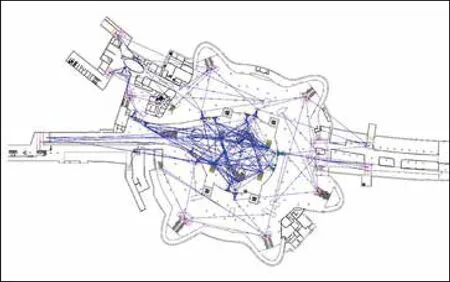

4.2.1 建立二维仿真模型

Legion软件套装包含二维和三维2种模块,其中Legion Space Works是二维处理模块,Legion 3D是三维处理模块。三维客流模拟必须基于二维模块处理得到的数据,因此需根据CAD文件(.dwg或.dxf格式)建立二维仿真模型(见图7)。

4.2.2 关联二维和三维

Legion 3D支持的三维模型格式为.3ds和.skp,考虑到Revit对.skp格式有良好的支持,选用.skp格式作为中转,建立仿真模拟所需的三维模型(见图8)。

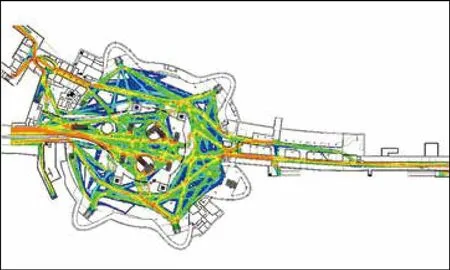

4.2.3 客流模拟

光谷综合体客流主要包括3条地铁线进出站客流和换乘客流、过街客流以及商业客流。其中地铁客流高峰时段达88 371人/h,过街和商业客流达23 358人/h。换乘大厅最大客流密度见图9,密度越高则色彩越偏红色,密度越低色彩越偏蓝色。由图9可看出,地下一层中心圆盘换乘大厅内大部分区域处于舒适范围内(绿色和蓝色),只在较窄的通道处行人密度较高(橙色),但均未发生拥堵,因此,地下一层换乘大厅内乘客服务水平较好。

4.2.4 疏散模拟

首先根据相关规范设定疏散模拟参数,然后进行软件模拟。

三维模型通过Revit软件导出.skp格式,再导入Legion 3D中进行模拟。根据客流模拟得出的各层瞬时客流设定紧急情况下综合体内的瞬时客流。综合体地下一层乘客疏散模拟结果见图10。由图10可知,乘客从9号线和11号线站台到达下一个疏散层的时间均在3 min以内,从站台疏散至各个出入口的总时长不超过6 min,满足规范要求。

图7 二维仿真模型

图8 三维仿真模型

图9 换乘大厅最大客流密度图

4.3 暖通排烟模拟

根据项目特点,设置8个火源位置共14个火灾场景研究开窗方式,验证其可行性。将模型导入FDS软件中进行自然排烟烟气模拟。根据模拟数据可知,在2 min内,站内温度、能见度、CO浓度均满足疏散要求。

图10 地下一层乘客疏散模拟结果

4.4 站厅气流组织模拟

从Revit模型导出.sat格式文件,导入Fluent模拟软件中作为三维模型,在特定送回风口加密网格,创建边界条件,设置不同的送风温度进行不同工况的气流组织模拟分析,从而验证初步设计方案的合理性和有效性,为光谷综合体的通风空调设计和设备选定提供有力技术支持,也为未来的光谷综合体节能运营提供技术与理论依据。

4.5 自然采光模拟

光谷综合体地下一层自然采光对地下一层光环境有着重要影响,同时自然采光又会增加地下一层辐射负荷量,找到自然采光量与辐射负荷量之间的平衡点对建筑节能来说至关重要。采用Ecotect软件对光谷综合体地下一层自然采光与辐射负荷进行模拟计算。Ecotect软件自带天气数据,具备建模功能,可以进行全阴天的自然采光计算,也可以直接进行逐时辐射负荷模拟,直观清楚地了解一天中辐射负荷的大小。通过模拟分析,在局部增加了人工光源,并建议天窗采用可开启形式,在夏季炎热时期可以打开采光天窗利用热压排出地下一层的热量,降低运行负荷。

5 结论与展望

光谷综合体项目利用BIM技术完成了综合体周边三维地理信息模型、三维地质模型以及综合体内地铁车站、市政隧道、地下空间建筑、结构、机电模型和三维综合管线模型。在设计方法上采用BIM模型进行方案比选,同时结合各模拟软件对综合体内行人流线、逃生疏散、采光通风、烟气排放等各项性能指标进行模拟和优化,并在施工单位的配合下,利用BIM模型进行施工场地的布置和施工模拟,真正实现了从设计到施工一体化的BIM应用模式,为后续工程项目BIM技术应用树立了具有参考价值的典范。