教育情感史:一个久被忽视、亟待探寻的隐秘世界

周洪宇 王配

关键词: 情感史;教育情感;教育情感史;教育史学

摘要: 教育情感史作为教育史研究的一个新兴领域,专门研究历史上人们教育情感的变化和规律,及其对个人行为与社会历史进程所起的作用及影响。当代史学的“情感转向”,使情感史研究逐渐成为了国际史学界的一个新潮流。在这一背景下,开拓国内的教育情感史研究意义重大,它有助于拓展教育史学研究领域、坚守和弘扬马克思主义人本立场、顺应国际史学和教育史学发展趋势,同时也能以情感的视角更好地参与并服务于现实的教育改革与发展。教育情感史是多学科交叉而形成的研究领域,具有跨学科性。在开展教育情感史研究时,应特别注意借鉴情感史的研究成果,并在史料、研究方法和成果表现形式上有所继承和突破,以真正体现出教育的情感世界。

中图分类号: G4009

文献标志码: A

文章编号: 1001-2435(2019)02-0108-07

情感是人类与生俱来的现象,人的行为也往往折射出理性与感性的共同影响,但传统学术研究似乎更加侧重于“理性”系统的思想史、制度史研究,而对情感史研究关注不够。情感史研究旨在揭示人类情感对个人行为与社会历史进程所起的作用及影响的历史,它的开展将有助于打破理性史研究一统天下的局面。当前,国际史学界情感史的勃兴,反映了当代史学的“情感转向”,并引起了教育史学界的密切关注。美国芝加哥洛约拉大学教授诺亚·索贝(Noah W.Sobe)指出应该有更多的教育史学家加入到情感史研究,并在早期情感史研究的基础上,以情感为核心概念,发展出不同于情感史的“教育情感史”研究[1]。笔者认为,为了更好地开展教育情感史研究,当务之急要尽快厘清其概念、属性,了解其价值与意义,探索其开展的方法和路径。

一、情感史、情感教育史与教育情感史

“一旦用文字来描述情感,便会陷入困境”[2]7,这是情感研究者面临的一个挑战。“情感是什么?答案众说纷纭;存在一些什么样的情感?答案同样莫衷一是”[3]278,这同样也给情感研究增添了一定的难度。但人人皆有情感,“情感处于社会生活所有层次即微观的、宏观的、个人的、组织的、政治的、经济的、文化的以及宗教的等等的中心”[4]序言,1。

那么,情感是什么呢?《辞海》中“情感”亦称“感情”,指人的喜、怒、哀、乐等心理表现,是人在社会实践中,在认识世界和改造世界的过程中产生和发展的[5]1992。《教育大辞典》中称:“情感,心理过程之一,是对客观事物的态度体验。包括人的喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲等各种体验。广义与情绪相通。但两者又有区别。与机体需要相联系的体验为情感,是人所特有的。从个体发展来说,情绪发生得较早;情感发生得较晚,是在人类个体社会化过程中逐渐产生的。从稳定性来说,情绪一般带有情景性,持续时期不长,较不稳定;情感虽然也受情景的影响,但较稳定而持久。情感在情绪的基础上形成后,总是相互影响,相互交织在一起的。”[6]1227研究身体、情感的法国学者大卫·勒布雷东认为:“情绪反映出暂时的情感状态,以及独立于外部环境的、具有独特感情色彩的个人看法。感情是对客观的一种情感表现,有时间限度,在内容甚至是形式上都是一致的。情感是‘身体感觉、动作、通过社会关系学到的文化内涵的结合,它是在世界与个人的交流中,对过去、现在或将来的真实或假想事件特有的共鸣,这是因一个具体原因而产生的一段暂时性时光,感情在这段时间内特别强烈地积聚起来。”[7]87国内研究情感的社会学学者郭景萍指出情感“与社会需要相联系,为人类所特有,如集体感、荣誉感、责任感、羞耻感等,都是人们在社会生活条件下所形成的高级情感”[8]43。

综上,笔者认为,情感是一种内在的心理状态、态度和体验,可分为自然性情感和社会性情感两大类。自然性情感包括人类天然的喜怒哀乐等情绪、情感反应,是人类本身的能力,具有短暂、激烈、不稳定等特性。社会性情感则与社会相联系,有一定的形成过程,是一种人类社会所特有的、建立在自然性情感基础之上的、高级的具有相对稳定持久性的情感。它的对象都是人类社会才有的,如民族、国家、宗教、政治、文化、教育等,我们称谓为民族情感、国家情感、宗教情感、政治情感、文化情感、教育情感等等,这些都是社会的产物。而教育情感作为一种社会性情感,则包括人们一般的非职业性的“对教育的情感”,即人们关于教育的情感表达,如非教育者和教育者中非教师对教育都有的普遍性、非职业的一般情感表達,主要体现为其道德感和价值感;以及专门的职业性的“教育情感”,即教师的高级的、专门的职业情感——教育情感。以上所有这些情感皆是情感史研究所关注的内容。

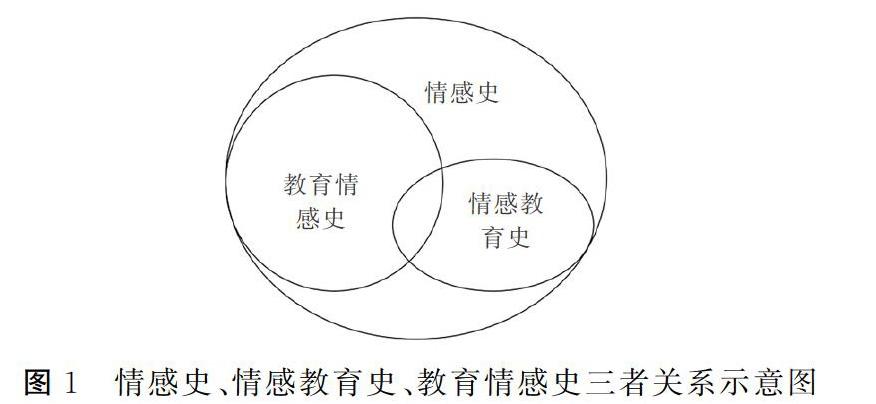

关于教育情感史,其作为一个新兴领域,国内外学者对其概念目前尚未达成共识。但明确“情感史”“情感教育史”与“教育情感史”三者之间的关系(图1),将是有助于更加清晰认识教育情感史的一条途径。就情感史而言,它是研究历史上人们一切情感变迁及其规律的一门学问。凡是关于人的“情感”的产生、发展、变迁以及表现、作用、影响等都是其研究的范畴,它是历史学新兴的一个分支研究领域。就情感教育史而言,它是研究历史上人们的情感如何在教育的影响下不断产生新质、走向新的高度的专门领域。情感教育是从培养人的情感层面出发,认为人的情感不是自然成熟,而是在教育的影响下不断发展成熟的,是促进人的全面发展的教育的组成部分。情感教育史就是从历史角度来研究其变化及其规律。而教育情感史则是研究历史上人们教育情感的变化及其规律,是一个新兴研究领域。人们的教育情感有一个发生、发展和演变的过程。人的教育情感参与教育活动及教育生活并影响着教育历史的进程,同时教育活动和教育生活也塑造着人们的教育情感。教育情感史就是从历史视角来研究人的教育情感的变化及其规律。依此来看,三者中情感史研究的范围最广,它既研究人们的一般自然情感和特殊社会性情感,又研究人们的教育情感,而教育情感史则只研究人们的教育情感的历史。情感教育史与教育情感史相较,其研究的范围较窄,二者并列交叉又皆隶属于情感史。因此,我们在研究教育情感史时也要注意吸收情感史与情感教育史的研究成果,注意它们之间的联系与区别,在比较与借鉴中开展教育情感史研究。

明确了“教育情感”的内涵后,我们便可从广义与狭义上进一步明晰教育情感史的研究内容和范围。广义上,教育情感史泛指一切人的教育情感(包括一般的非职业的“对教育的情感”和专门的职业的“教育情感”)的历史,包括教育参与者教师、学生、教育管理者、学校、家庭、社会教育者,以及非教育参与者的教育情感的历史。而狭义上,教育情感史专指教师的职业性的教育情感的历史,研究其如何产生和变迁,如何影响人的行为、心理以及人类历史的进程,是将教育情感视为考察教育历史变迁的一个变量和因素。教师不仅有对教育的一般情感,而更主要的是有一种高级的职业性的教育情感,它是教师对教育事业、对学生、对所教授知识等所表现出的一种爱,这是一种立足于人类一般自然性情感基础之上的,而又不同于人类一般自然情感的更加稳定、高级的具有社会性、职业性的情感。综上可知,教育情感史就是历史上人的教育情感的变迁史,是对人们教育情感历史的专门研究。教育情感史涵盖面广,在理论上广义与狭义上的教育情感史都需要开展研究,但为了避免研究的泛化,在实际操作层面我们应集中研究对象,重点开展狭义上教师的高级的专门的职业性教育情感(如爱好感、关爱感、责任感、道德感、成就感、归属感等)的历史研究。

二、教育情感史研究的意义与价值

教育情感史作为教育史、情感史的延伸,对完善学科建设具有重要的学术价值。人的“情感”既是“身体”的,又存在于“生活”中,还活跃于人的一切“活动”中,所以,教育情感史研究对推动教育身体史、教育生活史、教育活动史的研究也具有非常重要的意义。从“情感”的视角关注教育中人的身体、生活、实践活动,日常的、琐碎的、短暂的、偶然的经历、事件、感受等都将纳入研究的范围,为教育史学研究提供了更为广阔的视域。此外,随着国际史学者和教育史学者对情感史研究的密切关注,开展教育情感史研究将顺应国际潮流,推动我国教育史学研究与国际的接轨和对话。现实层面上,教育情感史研究的开展也有助于教育史学以情感的视角参与并服务于现实的教育改革。

首先,教育情感史研究为教育史学开拓了一个全新的研究领域,是完善教育史学科建设的需要。长期以来,教育史学研究对象以“教育思想史”“教育制度史”为主流,而后认识到教育活动在教育中更为基础、更为重要的地位,“教育活动史”逐渐发展成为教育史学的一个重要内容[9]。其后又由此发展延伸出教育生活史、教育旅行史、教育交往史、教育身体史、教育口述史、教育记忆史等,这些新的研究领域的开展进一步拓展了教育史学的研究空间。而这些研究开展的同时,情感也进入人们的视域,教育参与者的活动、生活、身体、交往、记忆中都充满了情感的影子。教育中具体、鲜活的感觉领域,是真实存在的领域,以往却没有受到研究者的关注。教育史中的“情感”也如史学领域一般的境况,“情感常被等同于思想成为叙述的内容,而不是被视为改变历史进程的力量”[10]。历史上感性的、实在的、具体的教育活动,教育者微观的、具体的、日常的活动,都有教育情感的参与。教育情感史研究的提出和开展,将开拓一个新的研究领域,同时也是对教育史学科建设的进一步完善。

其次,教育情感史研究聚焦人的情感,是坚守和弘扬马克思主义人本立场的体现。教育情感史研究集中体现了研究对象的“人的”特性和“人本”思想,是对人的本原的一种发掘。马克思的历史唯物主义的前提就是承认人的存在,他指出“全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在”[11]146。马克思实践唯物主义则认为“真正人的活动”不仅仅只有“理论的活动”,还有“感性的人的活动”[11]133。他指出,“费尔巴哈与‘純粹的唯物主义者相比有很大的优点:他承认人也是‘感性对象。但是,他把人只看做是‘感性对象,而不是‘感性活动,因为他在这里仍然停留在理论领域……他还从来没有看到现实存在着的、活动的人,而是停留于抽象的‘人,并且仅仅限于在感情范围内承认‘现实的、单个的、肉体的人,……他从来没有把感性世界理解为构成这一世界的个人的全部活生生的感性活动”[11]157158。教育历史活动的主体——人兼具理性与感性两面,教育史不是只有由传统意义上的“思想史”“制度史”组成的“理性史”,还应有“情感史”的存在。“情感”的缺失,势必破坏教育历史活动主体——人的完整性。对历史上人的教育情感进行研究和剖析,以揭示过去那些深藏不露、隐藏在群体记忆深处的、不为人知而客观存在的与教育相关涉的个体或集体的情感的真实面貌,可以帮助我们认识到一个个鲜活的人,以及他们丰富多样的活动着的教育情感世界,也可有助于我们学习如何去理解和尊重人,这就是对马克思主义人本立场的坚守和弘扬。

再次,教育情感史研究顺应了国际史学和教育史学界开展情感史研究的趋势。21世纪“是一个国际化的时代,教育史学界如何加强与国际学术界的对话,使学科建设真正与国际接轨,这是广大教育史工作者共同关注和思考的课题”[12]。中国教育史学科的进一步发展需要关注世界史学和教育史学的研究趋势。从2015年中国济南第22届国际历史科学大会和土耳其伊斯坦布尔第37届教育史国际常设会议,可以看到“情感史”都是大会关注和讨论的重要内容之一。开展教育情感史研究,不仅能够拓展情感史研究的领域、方法和成果,也是对这一国际研究趋势的顺应和对话。“中国教育史学要想得到更大发展和更大繁荣,也迫切需要走向世界,走向历史学,在与历史学特别是国际历史学和教育史学界的互动中,了解对方,并展示自身实力与风采。”[13]

最后,教育情感史研究有益于当代教育改革和教育发展。“历史研究的最终目的显然在于增进人类的利益”[14]12,开展教育史研究的出发点便是满足当代教育发展的现实需要。一方面,现实的教育改革需要具体鲜活、丰富多样的历史资料,“人类不仅在思考世界,而且在感受世界”[15],教育历史上个体的或集体的、普遍的或特殊的、日常生活中的或重大事件中的教育情感真实存在,它反映的是人们教育情感的领域,是教育历史上人所经历的教育政策制定和实施、教育实践活动开展的真实鲜活领域,教育情感史研究有利于保存这些与教育相关的资料。另一方面,教育情感是促进学生以及教育事业发展的一个重要因素。教育的发展离不开人们对教育的热爱、理解、关心、支持等情感,特别是教师的教育情感对学生和教育事业的影响。教育取得成功的关键因素之一在于教师,而教师应具有怎样的教育情感?如何培养教师具备一种有利于教育发展的高级的职业性教育情感呢?现实中教师积极的教育情感能促进学生的发展,消极的教育情感则会造成学生片面的发展。历史上具有教育情怀、热爱教育事业并持之以恒奉献一生的教师,他们在教育中所表现出的关爱感、同情感、责任感、道德感、归属感等高级的职业性教育情感,他们对学生的关爱、启蒙、同情、解放等教育情感,是当代教师学习的榜样,且能激励当代教师的成长。当代教育改革事业需要具有教育情感的教师。

三、教育情感史研究的重点、理论与方法

教育是有意识地培养人的活动,而但凡人类有意识的活动,总能牵动人的情绪、情感的变化,如喜怒哀乐等基本情绪以及更加高级稳定的社会性情感。不得不承认教育活动、教育情境中也会出现情绪的失控、沮丧、无奈以及高兴、愉悦等短暂的自然性的情感反应,这是广义上的教育情感史研究需要关注的内容。而教育活动中还存在不同于人类自然情绪、情感的更加稳定高级的教育情感。刘庆昌认为教育情感“是教育者在教育生活中,由于个人信仰和社会要求共同作用而形成的职业性情感”[16],它的“基本成分有关怀、同情、启蒙、解放、成全”[17]。殷晓静认为教育情感是一种教育智慧,是指向学生的多种正面的、积极的心理倾向的反映,包括教育道德感,教育责任心,对儿童真挚的喜爱感情和保护其个性成长,避免其受到伤害的同情心以及教师乐观、幽默、坦诚、公正、开放、自信、富有朝气和活力的个性品质[18]。熊川武认为教育感情是教育世界的活动者对教育人事的好恶体验,具有职业性、教育性与表演性[19]。李红恩与靳玉乐认为教师的教育情感包括教师的道德感、教师的理智感和教师的审美感等[20]。以上所说的教育情感的一个共性便是教育情感的职业性,它是一种高级的社会的职业性情感,不是人人都具有,也不是每个教育者生来就有。一方面,它不同于人类自然的情绪、情感的反应。另一方面,它不同于民族情感、国家情感、宗教情感、政治情感等人类其他的社会性情感。教育情感的产生需要一定条件,形成于长期的教育活动生活中。它有一些基本的稳定的成分,如爱好感、关爱感、同情感、责任感、道德感、成就感、归属感等,这是狭义上的教育情感史研究需要重点关注的内容。

教育是人的活动,“情感”是人存在的重要标志,因而教育活动中“情感”便时时在场,并发挥着作用。所以,教育情感史研究本质上是关于“人的研究”,关注人的内心成长和人的命运,其特别突出“向内”关注历史上人在教育活动和教育生活中的情感、心灵,以及主观感受、体验和时代精神。情感看似无形,实则无处不在。哲学、心理学、神经科学、社会学、历史学等注重“人的研究”的学科先行进入“情感”研究领域,并发展出情感哲学、情感心理学、情感社会学、情感史学等分支学科,他们取得的成果可供教育情感史研究者学习和借鉴。同时,情感哲学、情感社会学、情感史等也将为教育情感史研究的开展提供深厚的理论支撑。

这些渐趋成熟的情感研究理论和方法,教育情感史研究者可以借鉴和吸收,但却不能完全照搬过来。因为“任何理论既有普适性的一面,又有特殊性的一面”[21]10,情感哲学、情感社会学、情感史等学科关于“情感”的相关概念内涵和界定以及研究范式,教育情感史研究者不能直接简单套用,而应去学习理解各学科对“情感”的界定、分类、延伸以及研究体系和范式等,从而明确教育情感史研究不同于其他学科的独特性。明确了教育史学中所进行的“情感”研究的独特性,教育情感史研究才能有别于情感史、情感社会学、情感哲学等的研究,才能使“教育情感史”成为一个专门的研究领域,拥有自身的概念、内涵、体系与研究范式等。

教育情感史研究的开展,还需要注意它的一个重要特性,即“跨学科”性。一方面是“跨学科研究已经成为各个学科发展的主要趋势”[22],跨学科的研究方法促进了情感史研究的兴起和迅速发展;另一方面则是情感本身具有的多学科属性,它“是文化、社会结构、认知和生物力量复杂交互作用的结果”[23]7,关于它的“研究涵盖各个领域,从人类学到政治学,从宗教到艺术,从社会结构到经济体系”[24],情感所具有的生物性、时代性、情境性、空间性、文化性等,使教育情感史研究成为教育学、历史学、社会学、心理学、人类学、生物学等学科内容相互交叉的“跨学科”的研究领域。在情感史学潮流的引领下,教育情感史是教育史研究的一个新方向,需要研究者去进行重点突破。因而,开展教育情感史研究时应广泛吸收和应用各学科的理论和方法,以真正反映教育情感史的多学科属性以及通过“情感”将各学科融为一体的特性。同时,从情感史视角开展教育史研究,也是将教育史研究的视角从制度、思想转到教育活动中的人自身,是从“理性”的教育思想、教育制度转向“感性”的教育活动行为人。教育情感史研究视野宏大,应充分融合国内外其他学科的情感研究成果,形成自身独具特色的研究内容。

國外的情感史和教育情感史研究尚处于起步阶段,但也出现了一些可资借鉴的研究成果。在学校教育情感史方面,梅根·波勒(Megan Boler)的《感受到力量/感情的力量:情感与教育》试图将情感从其被贬低和模糊的政治地位中解救出来而进行了广泛的跨学科探索,认为情感既是社会控制的场所,也是政治反抗的场所,在教育的背景下,她深信课堂,尤其是高等教育的课堂,是社会和政治斗争的重要场所,并且阐释了情感如何在教育中得到明显和无形的处理,以及情感如何反映特定的历史、文化和社会安排等[25]。彼得·斯特恩斯(Peter N.Stearns)的《美国学校与羞耻的使用:一段模糊的历史》一文追溯了从19世纪到现在耻感在美国课堂纪律中的使用和攻击[26]。还有的研究将学校视为情感培养的场所,探讨学校如何灌输并培养学生的爱国情感[27]。在家庭教育情感史方面,彼得·斯特恩斯的《焦虑的父母:美国现代育儿史》展现了父母教养方式的演变[28]。萨拉·艾哈迈德(Sara Ahmed)在“快乐”研究中指出父母在家庭教养中话语流露的情感影响教育方法[29]2951。身体视角的情感史研究,将情感视为研究身体的一种方法,认为情感是塑造与被塑造的身体能力,是身体活动、参与和连接能力的增强或减弱[30]2。关于中国的情感史研究方面,李海燕(Haiyan Lee)的《心灵的革命:中国的爱情谱系,1900-1950》勾勒了爱情在中国近现代史上的种种变化[31]。林郁沁(Eugenia Lean)的《公众激情:施剑翘案和同情在民国时期的兴起》探讨了公众同情在中国近代政治、社会生活中扮演怎样的角色,并如何影响历史的进程[32]。意大利汉学家史华罗(Paolo Santangelo)的《中国历史中的情感文化:对明清文献的跨学科文本研究》,通过研究明清文学作品,展现了不同于西方的中国情感文化[33]。这些都为教育情感史研究的开展提供了借鉴。

此外,开展教育情感史研究,在史料上要充分运用多种来源的丰富史料,使“地上史料与地下史料并重、正史史料与笔记小说史料并行、文字记录或文献史料与口述史料并举”[34]9。一些情感研究的学者利用多种来源的史料为我们打开了一扇通向过去情感的窗口。如约翰·赫伊津哈(Johan Huizinga)[35]和诺贝特·埃利亚斯(Norbert Elias)[36],用挂毯、坟墓艺术、绘画、家书、礼仪书籍、建议手册、布道书和育儿文学等来理解中世纪的美学和情感。威廉·雷迪(William M.Reddy)用伏尔泰的散文和巴尔扎克的小说来衡量法国情感的变化[37]242249。朱莉·利文斯顿(Julie Livingston)指出重视口述史料的非洲史研究在进行口述采访时往往被叙述者的情感所感染,但将录音转换成文字后,情感便很苍白[38]。因此,教育情感史的开展,应思考如何利用多种来源的新史料,如图像、影音、教学器具、学校建筑物、服饰等,而不再以文字史料作为唯一的资料来源。

在研究方法上,当情感史学家确定一种情感并打算去研究它的历史时,这种情感以及具有这种情感的人早已消逝,所以他们面临着一系列困难和挑战。要重建情感史,研究方法上需要处理好情感与语言、情感规则与情感体验的关系以及利用多种来源的情感史料[39]41。教育情感史研究要借助跨学科的力量,充分吸收历史学、人类学、社会学、心理学、哲学、文学、艺术学等人文社会学科的方法理论,在具体研究方法的选择上视情而定。“没有最好的方法,只有最适切的方法。……究竟应该应用何种方法则视具体研究问题的性质而定。”[21]13教育情感史隶属情感史,首先应注意运用历史学的研究方法,如文献法、考证法、口述历史法等,来发现教育历史文本所体现的情感及其变化,考辨情感的真实性等。其次教育情感史研究应学习人类学的调查法、田野考察法、个案分析法等,深入某种文化内部进行“深描”,以考察情感形成的背景和环境。此外,情感與身体、生理、心理的关系密切,教育情感史研究还应借鉴心理分析法、脑神经科学方法,从更科学的角度分析教育情感的大脑机制、神经机制、身体机制以及表现出来的状态。教育情感史研究方法的选取依据具体的研究对象和内容,不必刻意追求研究方法的堆砌和新颖,而应坚持视情而定。

在学术表现形式上,教育情感史研究兼具事理逻辑性和生动可读性。情感客观存在,可以获得解读,有自己的逻辑,与理性同属于个人的逻辑范畴[8]86。教育情感史研究应深化对教育情感的逻辑分析,因情感是身体的、心理的、文化的,又表现在思想、语言和行动中,是一个复杂的构成,所以教育情感史研究应立足史料如实展现教育情感产生、塑造、表现及发展影响的历史,还应注意融合其他学科的相关理论进行进一步深化研究,以提升研究的理论性。同时,因情感本身具有的生动、鲜活性,教育情感史研究应借助教育叙事的表现手法,运用文学的语言,情境再现教育情感世界的形象生动性。通过通俗的叙述语言来呈现研究成果,也更能使读者感知到历史上教育活动和教育生活中人的情感的变化和规律,以增强作品的可读性。

参考文献:

[1]Noah W.Sobe.Researching Emotion and Affect in the History of Education[J].History of Education,2012,41(5):689695.

[2]赫尔曼·施密茨.身体与情感[M].庞学铨,冯芳,译.杭州:浙江大学出版社,2012.

[3]乔恩·埃尔斯特.心灵的炼金术:理性与情感[M].郭忠华,潘华凌,译.北京:中国人民大学出版社,2009.

[4]诺尔曼·丹森.情感论[M].魏中军,孙安迹,译.沈阳:辽宁人民出版社,1989.

[5]辞海编辑委员会.辞海[M].上海:上海辞书出版社,1979.

[6]顾明远.教育大辞典(下)[M].增订合编本.上海:上海教育出版社,1998.

[7]大卫·勒布雷东.日常激情[M].白睿,马小彦,王蓓丽,译.上海:上海文艺出版社,2014.

[8]郭景萍.情感社会学:理论·历史·现实[M].上海:上海三联书店,2008.

[9]周洪宇.创新与建设:教育史学科的重建[M].武汉:华中科技大学出版社,2016.

[10]查理斯·齐卡.当代西方关于情感史的研究:概念与理论[J].张广翔,周嘉滢,译.社会科学战线,2017(10):246256+2.

[11]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯选集:第一卷[M].北京:人民出版社,2012.

[12]田正平,肖朗.教育史学科建设的回顾与前瞻[J].教育研究,2003(1):3137.

[13]周洪宇.偏离了主体与主流的中国教育史学[J]∥张斌贤,杜成宪,肖朗,等.教育史学科建设六人谈.华东师范大学学报(教育科学版),2016,34(4):810.

[14]马克·布洛赫.历史学家的技艺[M].张和声,程郁,译.上海:上海社会科学院出版社,1992.

[15]郝拓德,安德鲁·罗斯.情感转向:情感的类型及其国际关系影响[J].柳思思,译.外交评论(外交学院学报),2011,28(4):4056.

[16]刘庆昌.论教育情感[J].山西大学师范学院学报,2000(1):2026.

[17]刘庆昌.教育是一种情感实践[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2017,44(4):143151.

[18]殷晓静.教育智慧[J].教书育人,2003(20):3334.

[19]熊川武.教育感情论[J].教育研究,2009,30(12):5358.

[20]李红恩,靳玉乐.教师的教育情感:内涵、构成与启示[J].现代教育管理,2011(10):8689.

[21]刘献君.教育研究方法高级讲座[M].武汉:华中科技大学出版社,2010.

[22]王晴佳.为什么情感史研究是当代史学的一个新方向?[J].史学月刊,2018(4):510.

[23]乔纳森·特纳,简·斯戴兹.情感社会学[M].孙俊才,文军,译.上海:上海人民出版社,2007.

[24]乌尔特·弗雷弗特.书写情感的历史[J].田庆强,译.世界历史,2016(1):1623.

[25]Megan Boler.Feeling Power: Emotions and Education[M].New York: Routledge,1999.

[26]Peter N.Stearns,Clio Stearns.American Schools and the Uses of Shame: an Ambiguous History[J].History of Education,2017,46(1):5875.

[27]Kira Mahamud.Emotional Indoctrination through Sentimental Narrative in Spanish Primary Education Textbooks during the Franco Dictatorship (19391959)[J].History of Education,2016,45(5):653678.

[28]Peter N.Stearns.Anxious Parents: a History of Modern Childrearing in America[M].New York and London: New York University Press,2003.

[29]Sara Ahmed.Happy Objects[M]∥Melissa Gregg,Gregory J.Seigworth.The Affect Theory Reader.Durham and London: Duke University Press,2010.

[30]Patricia Ticineto Clough,Jean Halley.The Affective Turn:Theorizing the Social[M].Durham and London: Duke University Press,2007.

[31]Haiyan Lee.Revolution of the Heart: a Genealogy of Love in China,19001950[M].Stanford,California: Stanford University Press,2007.

[32]Eugenia Lean.Public Passions: the Trial of Shi Jianqiao and the Rise of Popular Sympathy in Republican China[M].Berkeley: University of California Press,2007.

[33]史華罗.中国历史中的情感文化:对明清文献的跨学科文本研究[M].林舒俐,谢琰,孟琢,译.北京:商务印书馆,2009.

[34]周洪宇.学术新域与范式转换——教育活动史研究引论[M].武汉:华中科技大学出版社,2011.

[35]约翰·赫伊津哈.中世纪的秋天:14世纪和15世纪法国与荷兰的生活、思想与艺术[M].何道宽,译.桂林:广西师范大学出版社,2008.

[36]诺贝特·埃利亚斯.文明的进程:文明的社会起源和心理起源的研究[M].王佩莉,袁志英,译.上海:上海译文出版社,2009.

[37]William M.Reddy.The Navigation of Feeling: a Framework for the History of Emotions[M].Cambridge: Cambridge University Press,2001.

[38]Nicole Eustace,Eugenia Lean,Julie Livingston,etc.AHR Conversation: the Historical Study of Emotions[J].The American Historical Review,2012,117(5):14871531.

[39]Susan J.Matt.Recovering the Invisible: Methods for the Historical Study of the Emotions[M]∥Susan J.Matt,Peter N.Stearns.Doing Emotions History.UrbanaChampaign:University of Illinois Press,2014.

责任编辑:钱果长