移民型柯因内语“江南话”的形成*

李素琼

(湘潭大学 外国语学院 ,湖南 湘潭 411105)

新中国的工业化进程始于1953年的国民经济发展第一个五年计划, 带来了大规模的移民运动,人口的迁移势必带来语言的流动,语言流动对工业区语言状态的形成及其发展产生了重要影响。国有大型兵工企业江南工业集团有限公司,即原“江南机器厂”(以下简称“江南”), 是典型的工业区代表,其语言状态呈现出一定的特性, 形成了一个相对独立的言语社区,一种特殊的语言变体在工厂内部产生并存在至今。

1.研究背景

1.1 工业化

新中国成立后,国民经济好转,但工业水平远远落后于发达国家和许多发展中国家,因此国家制定了发展国民经济的第一个五年计划(1953年—1957年),内容以苏联帮助中国建设的156个项目为中心,以发展重工业为主,建立我国社会主义工业化的初步基础。用了近30年时间,初步构成了相对独立完整的工业体系,工业化进程也由起步阶段进入了初级阶段。到了20世纪70年代末,中国开始进行工业化战略的重大调整,对外开放加速了工业化进程。改革开放以来的30多年,成为我国工业化速度最快、成效最明显的时期。[1]3如果将整个工业化进程按照工业化初期、中期和后期三个阶段划分,那么中国的工业化进程目前进入到了中期阶段。[2]16

“江南”是苏联援建的156个重点工程之一, 总部位于湖南省湘潭市西郊。以汉阳兵工厂为源头的“汉阳兄弟”企业有十多家, “江南”是该兵工厂后裔中的主脉之一,初名湖北枪炮厂, 为洋务派封疆大臣张之洞于清末光绪十六年(1890年)创建,遗址位于武汉汉阳琴台大道中段。1949年3月,国民党政府急将汉阳三十兵工厂迁往柳州。1950年7月到1953年1月为柳州兵工厂的拆散迁并时期。其主要脉络迁往湘潭楠竹山镇,组建为国营第二八二厂,即后来的江南机器厂、江南机器集团、江南工业集团(1)刘可亮等撰稿. “江南兵工探脉”,《箭之源》,中国兵器工业集团江南工业集团有限公司, 2012:6-141. 此书由“江南”档案馆提供。。

1.2柯因内化与言语适应

语言变异、变化和语言接触现象密切相关。在现代社会,几乎没有哪种语言可不受其他语言影响而独立存在。柯因内化(koineization)是语言接触导致的一种比较迅速、有时是剧烈的语言变化过程,新的方言变体在一种语言可相互通话的几种方言变体的接触过程中产生。[3]669Trudgill[4]指出,柯因内化是方言相互接触产生的一种特殊现象,是语言接触导致新方言形成的过程[5],通常在同一语言区不同地方的移民因各种原因迁移到新移民区时发生[3]669。一种语言的可相互通话的变体,在一定环境下,经说话人的接触,可能会产生该语言的新的、在一定区域内具有通语地位的变体,这种新的变体一般称为柯因内语(Koine)。[6]259Kerswill把柯因内语分为地区型柯因内语和移民型柯因内语。[3]702一个新聚居地的新方言就是移民型柯因内语,因为这种方言一旦建立,就将取代移民原有的地区方言,成为该地区的通用语。[6]261本研究主要探讨的是移民型柯因内语,也就是Trudgill使用的“新方言”[4]83。

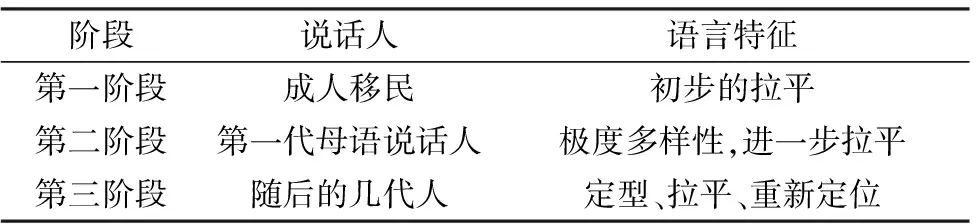

柯因内化发生的前提是新聚居地第一代移民的语言适应行为。[6]263Trudgill把柯因内化划分为三个阶段,并认为这三个阶段大致与移民后最早的三个阶段相对应,其基本模式如表1所示。[4][7]

表1 柯因内化的阶段

(转引自[6]263)

当然有些柯因内化的发展阶段不一定表1所示的各阶段完全一致,有的可在第二阶段就定型,有的到第三阶段,经历了好几代人也没定型[3]688。Siegel[8]373认为第一阶段是“前柯因内化时期”(pre-koine),是柯因内化刚开始时的不稳定阶段。Trudgill 扩充了言语适应理论来解释第一阶段的初步拉平和混合现象是怎样进入柯因内语的使用者的日常言语的。[4][9][10][11][12][13]688简单来说,言语适应理论的基本思想就是:如果对话双方想获得对方的认可或认同,他们在语言上就会相互靠拢,反之则相互偏离。适应可以是相互的,也可以是单方的。[6]264因此,适应行为是对会话情境的一种反应。二十世纪全世界各地区新建城镇是柯因内化过程,即操同一语言的不同方言的说话人聚集在一起产生的新方言或形成柯因内语的 “实验台”。[13]1023“江南”是国家工业化进程中的新兴工业区,是柯因内化的典型案例。

2.数据搜集与分析方法

语言变异与变化研究的主要方法是田野调查法。其基本理念是:到现场对研究对象进行观察和研究。[6]16变异研究要考虑言语社区的选择、样本大小和分层。研究的直接对象是个人,但目的是通过个人来研究言语社区。[14]34

语言变异与变化研究的基本观点与方法为本研究提供了理论和方法指导。研究者主要采用文献研究法和田野调查法来考察“江南”言语社区的语言变化情况。文献研究法是搜集和分析以文字记载为主的相关文献资料。田野调查法是研究者进入言语社区,通过访谈录音、问卷等手段搜集语料,然后对搜集到的语料进行分析处理。本研究探讨的问题是: “江南”内部是否存在一种独特的语言变体“江南话”?是什么原因导致了“江南话”的产生?

研究者在湘潭地区生活多年,发现“江南”内部职工交流的语言与周边的本地话不一样,既不说湘潭话,也不说普通话,具有一定的特性。 “江南”和“一五”期间建立的其他重点工程有较大的相似性,都是在工业化过程大背景下带来的人口迁移。因此,选定“江南”言语社区作为考察对象具有一定的代表性。

由于“江南”所属兵工企业的保密特性,公开发布的资料非常有限。研究者有幸得到《江南报》总编和“江南”档案馆工作人员的帮助,获得了宝贵的历史资料。总编曾在“江南”成立60周年之际,受厂方委托,参与寻访江南历史调查小组。寻访小组先后赴武汉、巩义、济南、柳州等地,对相关遗址、档案资料、知情人进行探寻和采访,掌握了大量的材料,同时,通过查找公司档案资料,采访相关人物,探寻到了“江南兵工”的主要源头,厘清了“江南”起源于晚清、演绎于民国的历史脉络,总编亲自执笔撰写了一份关于江南历史源头的调查报告。该调查报告被收录在“江南”成立60周年之际编写的记录“江南”历史的内部书籍《箭之源》中。这些资料使研究者对“江南”的历史有了进一步的了解。

研究者深入 “江南”进行了多次实地考察,走访了家属区、办公区和学校,对在职人员、退休职工等大约20人进行了访谈,并征得他们同意,对谈话进行录音。访谈内容主要涉及受访者在日常生活和工作中使用的主要语言、“江南话”和“汉阳话”的区别,以及对“江南话”、湘潭话和普通话的态度等。 用“friend of a friend”的方法搜集数据是研究成功至关重要的因素。[15]25

为获取更大样本,研究者还在家属区、办公区和学校开展了问卷调查,涉及的问题主要有两部分,第一部分是关于调查对象的籍贯、出生地、年龄、性别、受教育程度等信息;第二部分主要是关于最先学会的语言,在日常生活和学习工作中使用的主要语言,对“江南话”、湘潭话和普通话的熟练程度及态度等。此外有部分数据来自于《箭之源》中对部分第一代职工的访谈资料。有效数据共161份。研究者对搜集到的访谈录音数据进行转写,分类归纳信息。使用Excel表格录入问卷和部分访谈数据,并进行归类分析处理。

3.“江南”言语社区语言生存状态

“江南”虽然坐落在湘潭市,但其语言生活状态比较特殊,一种以“汉阳话”为基础又区分于“汉阳话”的特殊变体“江南话”在工厂内部形成并传承、发展,形成了一个相对独立的言语社区。

3.1“江南”内部语言使用总体分布状况

86%的居民表示在日常生活和工作中使用的主要语言是“江南话”。“江南话”是“江南”内部交流的主要语言。“江南”虽然坐落在湘潭市, 但说湘潭话的人数只占4%, 说普通话的人数占8%, 湘潭话和普通话都没有成为主要的交流工具。虽坐落在湘潭市,大部分人却不说当地方言,工厂内部存在一种特殊的语言变体“江南话”。

3.2 湖北“汉阳话”在“江南”的变异与变化

100%的受访者认为, “江南”内部交流的主要语言工具是“江南话”,以湖北“汉阳话”为基础,但和“汉阳话”又有明显的区别。“江南”建厂初期第一代从汉阳迁徙过来的老职工带来的“汉阳话”在新的工业移民区“江南”内部生存下来并发生了变异与变化,这种变异与变化体现在语音、词汇等各个层面。 受访人员谈到,只要开口说话,就能知道是“江南”特色的“汉阳话”。“汉阳话”已经演变成一种独特的语言变体,即“江南话”。“江南话”一词也并非研究者创造,受访人多次提到这个词,在《箭之源》一书里也有“江南人说的是‘江南话’”一说。

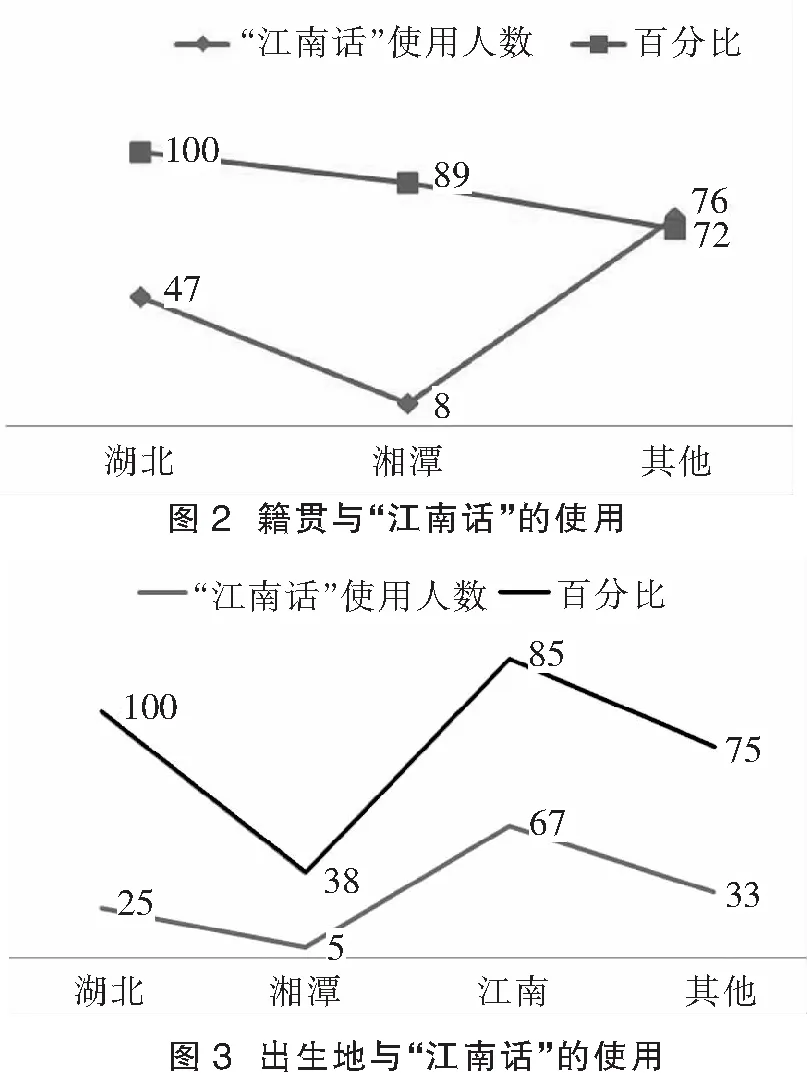

3.3 籍贯、出生地与“江南话”的使用

从籍贯(图2)和出生地(图3)可看出“江南话”在“江南”内部的使用与扩散情况。籍贯湖北的调查对象占29%,其中16%为70岁以上的老职工,他们百分之百说“江南话”,89%的籍贯为湘潭的居民表示“江南话”是其使用的主要语言,72%籍贯为北京、上海、广东以及湖南其他地区的人声称使用“江南话”。49%的调查对象出生在“江南”,是土生土长的”江南”人,他们中有85%的人最先学会的语言和日常生活中主要交流语言是“江南话”,即“江南话”已成为这部分人群的母语。出生在其他地区的人中有75%的人说“江南话”。由此看来,无论籍贯何地,无论出生地在哪,“江南话”是“江南”内部交流、沟通的通用语。 “江南”的职工,无论是湖北籍还是非湖北籍, 大家都说“江南话”,这是由“江南”内部的语言环境决定的, 大家都说“江南话”,自己要是不会说就会显得格格不入。一位来自湖南岳阳的老职工说,学习“江南话”并不难,大约一年时间就能说得很流利了。

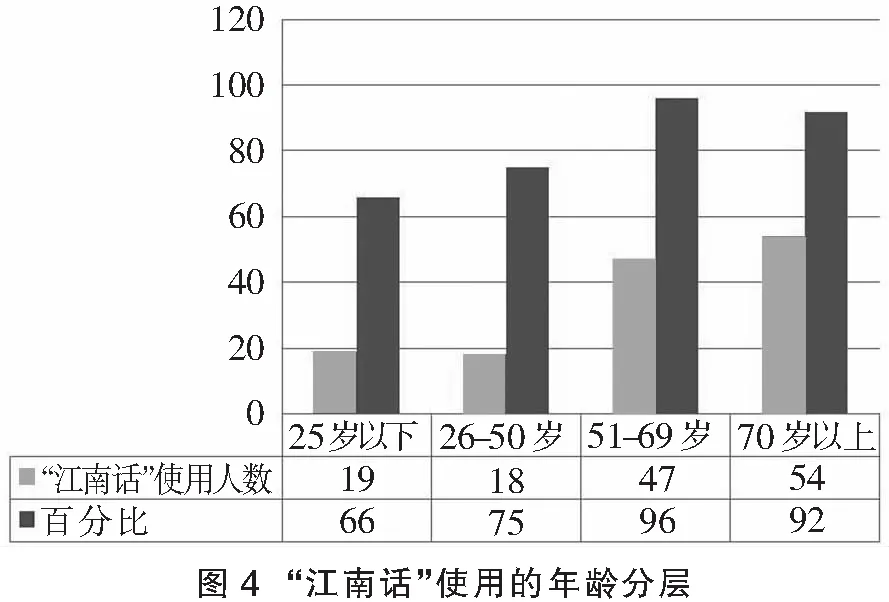

3.4 “江南话”使用的年龄差异

年龄在70岁以上的职工可看作江南的第一代老职工,他们说“江南话”的比例是92%。其中42%的人籍贯和出生地是湖北。据受访人员介绍,第一代职工中籍贯湖北的老职工应在70%以上,他们中有不少已过世。来自湖北汉阳的老职工让“江南话”在“江南”形成并扩散。51-60岁群体使用“江南话”的比例最高,占96%,他们大多是第一代老职工的子女,有73%的人出生在“江南”,他们最大程度承袭了老兵工的语言。这个群体湖北籍的只占27%,这一事实说明了“江南话”的传播和发展情况。26-50岁以及25岁以下群体中“江南话”使用比例有所下降,分别为75%和66%,这一年龄层中有33%的人来自湘潭和其他地区,人员结构有所改变,在学校工作的教师使用的都是普通话。25岁以下人群使用比例有所下降和“江南”职工的语言态度有关,受访人员表示普遍认同普通话,希望自己的后代能够说普通话。

4.移民型柯因内语“江南话”的形成与存续的原因及对语言现象研究的意义

“江南话”变体是移民型柯因内语,这种柯因内语的产生和存续是由多种因素决定的。它的存在对语言现象研究有一定的现实和理论意义。

4.1 移民型柯因内语“江南话”产生与存续的原因

4.1.1 柯因内化

“江南话”变体是伴随着工业化进程带来的移民运动而产生的语言变化现象,是在新聚居地 “江南”工业区内部形成的新方言变体,成为“江南”言语社区的通用语,属于移民型柯因内语。柯因内化是柯因内语 “江南话”形成的过程,是语言发生变异与变化过程的特例,变化过程和Trudgill提出的柯因内语形成和发展的三个阶段基本一致,但也有区别。第一阶段是“江南”第一代职工的“前柯因内化时期”,来自湖北的第一代职工和来自全国其他地区的职工在语言接触中相互适应。以湖北“汉阳话”为基础的“江南话”变体成为“江南”言语社区的通用语是言语适应行为的结果。这种变体的选择和“江南”的历史渊源密切相关,“江南”是汉阳兵工厂后裔中的主脉之一,第一代移民中有相当多的技术人员和工人来自湖北汉阳,自然形成了“汉阳话”语境,但他们也需要调整自己的语言,以适应和来自其他地区职工的交流,这样“汉阳话”在第一代职工的接触交流中开始发生变异和变化,形成了柯因内语“江南话”。在新聚居地,当人们使用不同的变体时,可能会有意无意地运用方言的一些独特的用法,这也是一种适应行为。这样就可以解释为什么柯因内语中多数人使用的形式会留存下来,因为这些形式在更多的会话情景中使用,所以引发了更多的适应行为,其结果是被更多的人采用[3]688,[6]264。第二阶段是第一代移民的子女,也就是大概在50-59岁年龄层的人群,他们中绝大部分出生在“江南”,是以新的方言变体“江南话”为母语的新一代人,以新方言变体为母语的群体的出现标志着柯因内化的完成, 这是和Trudgill 提出的变化过程不完全一致的地方,柯因内语“江南话”大概在第二阶段就基本定型。第三阶段是随后的几代人,他们让“江南话”进一步发展、延续。

4.1.2“江南”兵工的工作与生活环境对其语言的影响

由于兵工企业的保密性质,“江南”坐落在湘潭市西郊比较偏僻的地方,是典型的“因厂成镇”,厂区具有基本完备的生活系统,包括学校、医院、商店、农贸市场等,与外界基本可以不相往来,过去甚至没有开通公交车。虽然有到韶山的火车经过江南,但为了保密,不容许设站。这里环境封闭,建厂初期从湖北汉阳过来的人占多数,自然就形成了“江南话”语境。受“江南话”语言环境的影响,从北京、上海、东北、广东、河南、湖南等各地来的职工都学说“江南话”。这种语言又发展、延续到后代。

4.1.3“江南”职工的语言态度

“江南”是国有大型兵工企业,负责很多重要兵器的生产,是国家重点项目,需要严格保密。虽然坐落在湘潭市,但不属于当地政府管辖。“江南”的主要源头之一在湖北汉阳,几经周折搬迁到湘潭,再加上当时的国营企业职工自身的优越感,“江南话”彰显身份优越性,如职业优越(工人)和地域优越(来自大城市武汉)等,“江南”的职工较少接近当地百姓,并不认同当地方言湘潭话。但到20世纪90年代中后期,下岗职工问题作为一种社会经济现象开始突显,并引起社会各方面的关注。从行业分布看,国有企业职工下岗现象主要集中在煤炭、纺织、机械、军工等困难行业,“江南”作为中央直属军工企业也不例外,下岗职工一度生活困难,这种生活状态也影响了他们的语言态度,“江南话”不再让他们感觉优越,要想走出“江南”,找到好工作,必须学好普通话。普通话在好听和有用程度上明显高于“江南话”和湘潭话。

4.2 “江南话”产生与存续对语言现象研究的意义

语言是一种社会现象,同时也是对社会现象的反映,它随社会的产生而产生,随社会的发展而发展。“江南话”的产生和存续是新中国工业化进程中特有的语言现象,有一定的共性。从“一五”计划时期算起,中国为实现工业化已经奋斗了半个世纪,把一个落后的农业大国建设成为拥有独立的、比较完整的、并有一部分达到现代化水平的工业体系和国民经济体系,出现了大量的新兴工业区,进行了有计划的大规模工业移民。这对工业区居民语言的选择产生了很大的影响。 “江南话”是“江南”居民日常生活中经常用到的交际工具,一种共同的语言能够产生强大的凝聚力,让居民相互之间和谐相处。 “江南话”的存在也为语言研究提供了鲜活的语料。语言的终极功能是交往、沟通与传承,所有有利于交往、沟通、传承的语言都有其存在的价值。