坤宁宫大婚洞房原状追索

王 彦 故宫博物院宫廷部馆员

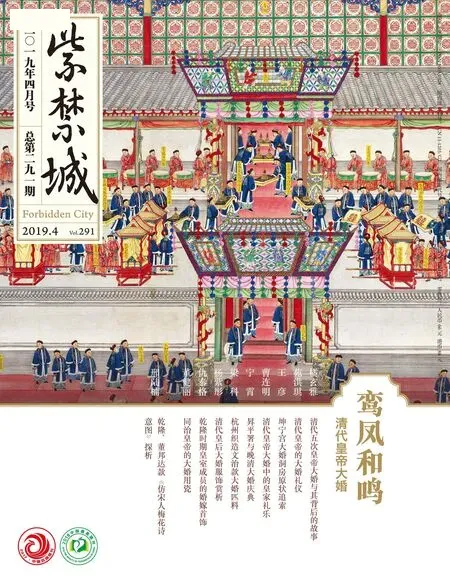

《载湉大婚典礼全图》册详实描绘了清代皇帝大婚的整个过程,但是在坤宁宫举办的合卺礼却被描绘得模糊而神秘— 只在乾清宫后的祥云中若隐若现,坤宁宫的内饰陈设及参礼人员均没有交代。

究其缘由,可能是坤宁宫地处内廷宫禁,属最为私密的空间。

笔者通过档案梳理,追索了坤宁宫的建置变化、东暖阁内饰陈设细节,以对皇帝大婚洞房原状有更清晰的认识。

坤宁宫位于紫禁城中路,乾清宫以北,在明代是皇后居住的中宫,顺治十二年(一六五五年),顺治皇帝根据满族先祖在盛京的宫殿规制对坤宁宫进行了重建。(《清史稿》志六十七·礼四·吉礼四)重建后的坤宁宫面阔九间,进深三间,宫殿门开在东侧第三间,为双扇板门,窗户是直棂吊搭式窗。坤宁宫室内除去宫门的东西两间为过道外,其余七间被分为两个部分,功能不同:坤宁宫西侧五间为祭神之所,划分出祭灶、神位、储存佛亭三个功能区域,保留着满族入关前祭神的习俗;东边的两间单独分隔出来,辟为东暖阁,是皇帝举行大婚合卺礼的场所,即大婚洞房。

清朝皇帝大婚,可以说是紫禁城里最喜庆的活动之一。故宫博物院所藏《载湉大婚典礼全图》册(后文简称《大婚图》册)的详实描绘,让我们可以直观地看到清朝皇家大婚的盛况,了解清朝皇帝大婚的程序以及其中隆重而繁琐的礼节。而《大婚图》册中描绘得最为「神秘」的环节,就数坤宁宫举办的合卺礼了。《大婚图》册只在第八册交泰殿后的祥云中描绘出若隐若现的坤宁宫,而坤宁宫的内饰陈设及参礼人员一概没有交代。究其缘由,可能就是因为坤宁宫地处内廷宫禁— 原是皇后中宫之所,又是帝后合卺之处—应属最为私密的空间,这样在图中不表也是合情合理。那么清朝皇帝大婚洞房到底是什么模样?其建置又曾经有过什么变化?本文试图通过文物及档案的梳理,尽量为读者「复原」坤宁宫洞房曾经的陈设与状态。

通过《大婚图》册可以得知,清代皇帝大婚礼仪主要包括纳采、大征(纳征)、册立、奉迎、合卺、朝见、颁诏、庆贺、筵宴等环节。其中,册立、奉迎、合卺这三个仪式是皇帝大婚典礼的关键部分。册立和奉迎分别是皇家授予皇后身份,使节大臣代皇帝奉旨迎娶皇后,并举国庆贺颁诏天下。至于合卺礼,《礼记·昏义》记载:「妇至,婿揖妇以入,共牢而食,合卺而酳,所以合体同尊卑以亲之也」。由此可见合卺礼在婚礼中的重要性。合卺礼后,男女双方就正式结为夫妇,此后要同甘共苦了。清朝皇帝大婚,也沿袭了这一古老的仪式,而大婚当天,帝后行合卺礼的所在即为坤宁宫。在紫禁城中举行过大婚的四位皇帝(顺治皇帝、康熙皇帝、同治皇帝、光绪皇帝)中,真正使用坤宁宫东暖阁举办过合卺礼的只有康熙皇帝、同治皇帝、光绪皇帝三位。

从坤宁宫沿革谈起

坤宁宫建成于永乐十八年(一四二〇年),其功用是作为皇后的寝兴之所,即起居之地。《大明会典》记载:「乾清宫在大朝三殿之后。按祖训云,乾清宫为正寝,坤宁宫在乾清宫后(中)宫所居。」(《大明会典》卷一百八十一「工部一·营缮清吏司·营造一·内府」)虽然明代的资料档案中对坤宁宫的室内布局没有明确记述,但从功能建制上考量,当时坤宁宫的内部空间分割应与乾清宫相仿,即传统的左右对称格局:明间三间通为正殿,东西设暖阁,正殿前后檐设菱花隔扇门。而这一点从目前坤宁宫北檐(后檐)仍保留的菱花隔扇门中就可窥一二。

清朝顺治皇帝入主紫禁城后,开始对紫禁城的各个宫室进行全面修建及改造,于顺治十年着手改建乾清宫、交泰殿、坤宁宫三宫。而其中变化最大的就数坤宁宫了,这次改造「率循旧制,定坤宁宫祀神礼」(《清史稿》志六十七「礼四·吉礼四」),即将坤宁宫从明代左右对称形式,改为盛京清宁宫祭神功用所需的格局。顺治十三年,乾清宫、坤宁宫改造告成,颁昭天下,七月顺治皇帝始迁入乾清宫居住。(唐执玉监修《畿辅通志》卷一)因此,顺治皇帝的两次大婚—顺治八年和十一年,都没有赶上坤宁宫重建竣工。

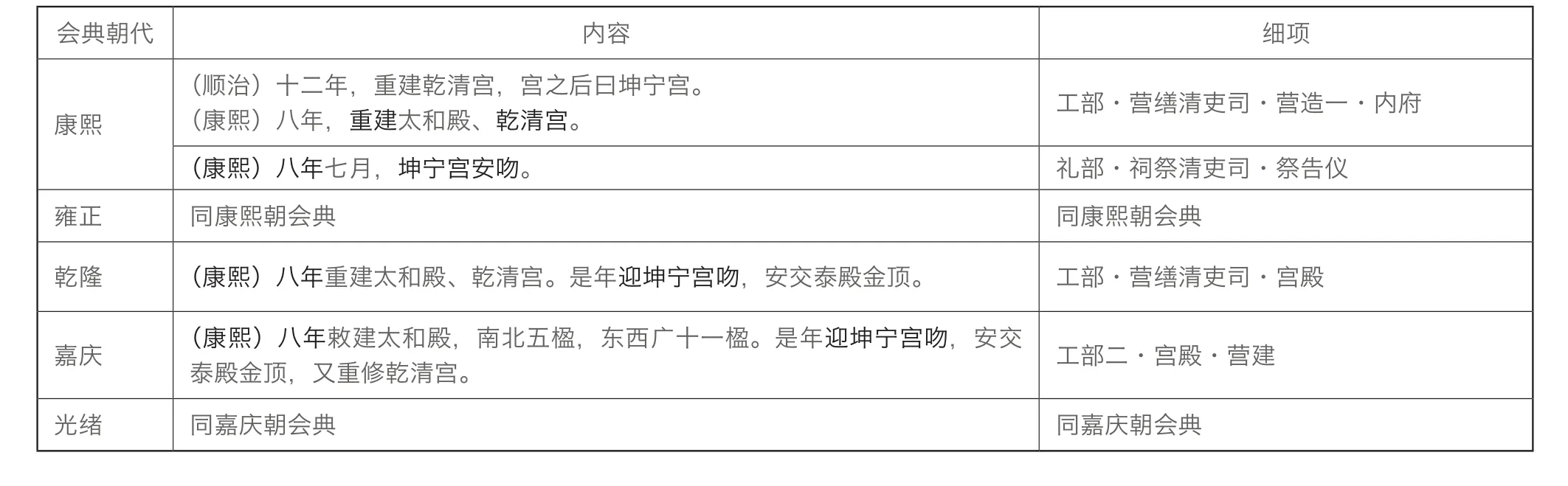

顺治朝的改造基本奠定了现在坤宁宫的格局。据《大清会典》,雍正朝之前「工部·营缮清吏司」的记录里关于重建坤宁宫的信息只有一条(即顺治十二年的改造);康熙八年(一六六九年)「礼部·祭告仪」条下则有坤宁宫「安吻」(安装吻兽)的记载。至乾隆朝,才将康熙八年的这条记录加入到工部的条目中,但都是与重建乾清宫的记录分开则列。由此说明,虽然康熙八年交泰殿、坤宁宫都不同程度地进行过修缮,但不是重建,坤宁宫的整体格局自顺治十二年后基本没有改动。其主要功能已从做为明代皇后所居的中宫转变为萨满祭神的场所。{《大清会典》中,只在康熙一朝中提到过「坤宁宫在乾清宫后,中宫所居」(康熙朝《大清会典》卷一百三十一「工部·营缮清吏司·营造一·内府」)。自从康熙十三年、十七年两位皇后相继崩于坤宁宫后,此类字眼再也没有在《大清会典》中出现过。}

《大清会典》中有关坤宁宫的营建记录

洞房所在:东暖阁的细节

东暖阁格局

清代坤宁宫东暖阁作为清帝大婚洞房,始于康熙朝。「奉太皇太后懿旨:宫之中间合卺,与神幔甚近,本朝从来所忌者。于宫之两旁间间隔不亦可乎?着传知礼部礼官。钦此。遵旨交钦天监敬谨相度。前奏中宫七间北坐向南,本年均吉。既隔首间次间,于五间之中间合卺吉。今奉太皇太后懿旨,中间合卺,因与神幔近,首间次间虽然间隔,尚是中宫之正间,内北炕吉,两旁间既非正间,均不可用。」(《军机处杂件》「顺康两朝大婚礼节成案单」,转引自刘潞《坤宁宫为清帝洞房原因论》,《故宫博物院院刊》一九九六年八月,页七三)上述档案反映出,坤宁宫东暖阁在康熙四年(一六六五年)以前已是单独隔出的空间。坤宁宫在顺治朝重建时,是仿照盛京清宁宫的建制— 清宁宫面阔五间,东侧一间隔出作为皇太极与皇后起居生活的寝室。坤宁宫隔出东侧首间、次间,应是仿照清宁宫格局。

坤宁宫东暖阁为两间通为一室,暖阁东西墙各开一门,西门内与东门外都设有大红双喜字曲尺影壁。西门与祭神处相通,东门则外通坤宁宫东穿堂,可以不经过祭神处去往其他地方。东暖阁内前檐是通炕一座,炕沿立鼻柱(鼻柱的称呼来源于朱家溍先生的《坤宁宫原状陈列的布置》,是一种非常特殊的柱子形式,仅在坤宁宫中有见,目前还不知其具体功用)一。后檐依明柱隔为东西两间,每间内设龙凤双喜缠蔓葫芦落地罩炕床一座。炕床上设二层仙楼,两间仙楼以隔断分开,分别供奉塔龛及佛像。

那么,两座北炕哪一座是帝后举行合卺礼的喜床?根据前述康熙四年的档案记载:「首间次间虽然间隔,尚是中宫之正间,内北炕吉。」说明在首间(东一间)、次间(东二间)之中,选择了「内北炕」作为喜床,而「内」就是指更靠近明间的位置,即位于东暖阁西北的炕床为喜床。

档案所见东暖阁陈设细节

有关坤宁宫东暖阁的陈设沿革,国内的前辈专家学者都做过不同程度的研究,其中尤以朱家溍先生于一九六〇年在《故宫博物院院刊》上发表的《坤宁宫原状陈列的布置》对坤宁宫大婚洞房陈设沿革论述较为全面。文中提出:「自道光至宣统,一直是这些摆设,他们都是乾隆年间制品,结合墙上乾隆的题诗,这个陈设形式可以上溯到乾隆时代,不过我们所能找到的档案依据,最早只能及于道光而已。」朱先生根据故宫博物院所藏陈设档及故宫物品点查报告对比研究得出坤宁宫东暖阁陈设前后没有特别大改变,而且几种史料的对比之间都没有矛盾。

笔者近期也找到了一些档案材料,进一步补充了朱先生的说法。首先,根据乾隆朝活计档记载:「(乾隆八年十二月)二十日,柏唐阿、张文辉自内务府工程处抄来内称,十一月十五日太监胡世杰传旨:坤宁宫东次二间照乾清宫东暖阁仙楼式样建造,画样呈览,准时就做。务于年内告竣。钦此。……于十一月三十日太监张玉传旨:坤宁宫仙楼上书格照尺寸进深二尺二寸安设,钦此。」(《清宫内务府造办处档案汇编》第十一册「乾隆八年各作成做活计清档」,人民出版社,二〇〇七年,页六八〇)说明坤宁宫东暖阁的仙楼添建于乾隆八年(一七四三年),且仙楼里还增设了书格。而仙楼里一应礼佛用具为乾隆九年添设。(《清宫内务府造办处档案汇编》第十二册「乾隆九年各作成做活计清档」,人民出版社,二〇〇七年,页三一三)那么书格是做什么用的呢?从陈设档可找到明确线索:现存坤宁宫陈设档(共八册,分别为道光十五年、同治五年、光绪二年、宣统二年四个时期)中,有三册就是《秘殿珠林》的专项档案(专门记录坤宁宫入藏《秘殿珠林》的档案记录);不仅如此,在道光十五年七月十一日所立《坤宁宫东暖阁陈设档案》中记载着:「坤宁宫东暖阁陈设……楼上设:红片金边画佛像一连七尊……钦定秘殿珠林石渠宝笈书一部(计二十四套)」明确说明了道光时期坤宁宫东暖阁仙楼上除了各色礼佛用品外还陈设有一套完整的《钦定秘殿珠林石渠宝笈》。很显然,东暖阁仙楼上「增设」的书格当为陈设此套书籍所用。另外,《秘殿珠林》是从乾隆八年开始编纂,乾隆九年完成(乾隆皇帝在《续纂秘殿朱珠林石渠宝笈序》中提到:「秘殿珠林编自癸亥,成于甲子。石渠宝笈编自甲子,成于乙丑,逮今均四十余年。」参见《清高宗御制文初集》三集卷九),而东暖阁仙楼及其上书格即为乾隆八年添建、九年增设一应礼佛用具,这就说明很有可能乾隆皇帝在《秘殿珠林》编纂之初,就已经安排好了坤宁宫东暖阁上仙楼为这套书的存放地之一了。

另外,在朱家溍先生文中还提到:「又有一部分是陈设档上所未载,而点查报告上所记载的物品和他的部位,都合乎历史情况的,例如炕沿鼻柱的大铜钉上挂着一份弓箭撒袋,虽则不是为了实用,但和坤宁宫的很多从生活实用品变成的象征性陈设品是协调统一的,因而还是摆上去。」所谓撒袋,即櫜鞬,是古代盛装弓箭的器物。按照朱先生所说,坤宁宫东暖阁的弓箭撒袋并没有记录在陈设档中,但在故宫物品点查报告中却有记载。这又是为何呢?通过对乾隆朝《清宫内务府造办处档案总汇》的查阅,笔者发现,乾隆三十四年曾传旨将一副嵌红宝石铁鋄银什件金银花缎撒袋安设坤宁宫东暖阁,供年节时张挂。(《清宫内务府造办处档案汇编》第三十二册「乾隆三十四年各作成做活计清档」,人民出版社,二〇〇七年,页七五二)在坤宁宫陈设档中有一小部分是「坤宁宫东暖阁年节陈设」,所描述的这些器物平时并不陈设,如现在陈设在坤宁宫东暖阁南炕桌上的蜜蜡百鸟朝凤盆景以及春屏彩胜、门神(在元旦张挂陈设)等。而这副暖阁,逢年节张挂,足见其重要。笔者通过以上档案资料的梳理,进一步印证了如今坤宁宫东暖阁的室内布局及陈设,大多是乾隆朝所为。

阅读链接

乾隆三十四年有关坤宁宫东暖阁安设撒袋的记录

◎ 十二月初六日,库长四德、五德来说,太监胡世杰交嵌珠子铁鋄金什件金银花缎撒袋一副(计正珠二十四颗,小正珠十五颗),嵌红宝石铁鋄银什件金银花缎撒袋一副,嵌珊瑚金什件皂皮撒袋一副,铁鋄金什件黑羊皮穿金银丝撒袋二副……传旨:将金银花缎撒袋二副,皂皮撒袋一副各照样成做一副成对,什件交武备院凿做。……于本月初九日,库长四德等将嵌珠子鋄金什件金银花缎撒袋一副,查得内库无此样金银花缎,挑得别样金银花缎一块,嵌红宝石鋄银什件金银花缎撒袋一副,查得内库无此样金银花缎,挑得别样金银花缎一块……持进交太监胡世杰呈览。奉旨:嵌珠子撒袋照样另挑一样金银花缎呈览准时配做,嵌红宝石撒袋一副既无此样金银花缎□(不)必成做,着交坤宁宫东暖阁逢年节挂。

—《清宫内务府造办处档案汇编》第三十二册“乾隆三十四年各作成做活计清档”,人民出版社,二〇〇七年,页七五二弓箭于乾隆三十五年就收储在坤宁宫东

满目呈喜:坤宁宫洞房的原状布置

现在的坤宁宫东暖阁根据档案资料恢复其原状布置,旨在体现清帝大婚洞房的情形。其实,同治皇帝大婚时,慈禧皇太后就特命人查阅顺治、康熙朝大婚典礼成案作为参照,却发现「康熙年间以前,一切册档均因年久霉烂所存无几,至(致)历届恭遇大婚典礼成案,无从查考」(中国第一历史档案馆藏《为大婚典礼抄录则例条款并会典致军机处片》「礼部·同治六年二月」)。所以现今留存的皇帝大婚的相关档案,是以同治、光绪两朝为主。关于皇帝大婚时坤宁宫洞房的布置,以光绪大婚为例,首先需要将整个坤宁宫由内至外修整一新,「大清门以内至乾清宫(区),自正月初十日,各门殿悬挂架彩彩绸,直至三月二十三日。」(中国第一历史档案馆藏《奏为恭办大婚典礼悬挂架彩彩绸等项请旨核给工价银粮事》「工部·光绪十五年九月」)再结合《大婚图》册及乾清宫老照片,可以看到架彩的悬挂何其壮观— 整个宫殿前檐都被彩绸覆盖,烘托出一派热闹喜庆的气氛。奉迎当天,大清门至乾清门陈设戳灯(指插于底座上的灯)一百对;坤宁宫外设挂灯十八对,戳灯二十对,将大婚之夜照耀的灿如白昼。「内务府营造司预设火盆于乾清宫殿内,武备院预设马鞍于坤宁宫门槛上」(转引自刘潞《清帝大婚礼小考》,《紫禁城》一九九六年十一月),皇后跨越火盆、马鞍象征着跨火驱邪,平平安安。进入大婚洞房,感官都会被红色占领:迎门的大红地曲尺屏风上金色双喜字,取开门见喜之意;喜床上一应铺垫幔帐都要更换为大红龙凤双喜字样式;室内陈设的家具,也俱为龙凤双喜纹饰。为了渲染喜庆吉祥的气氛,大婚期间,坤宁宫、养心殿、绥履殿、储秀宫等宫殿还会张挂「双喜百子横披、挂屏」等装饰。(第一历史档案馆藏《呈为坤宁宫等处双喜字百子横披挂屏等四十四张买办各色颜料银四十五两内务府呈稿》,同治九年十二月)

坤宁宫在紫禁城里是一座特殊的建筑,不仅是故宫内唯一一处仅保留了入关前盛京宫殿的建筑形式,承袭了满族的生活方式,将祭神与居住合为一处,其东暖阁还是清朝最喜庆、最热闹的大婚洞房所在之地。东暖阁的大婚洞房内的大红地金双喜字,龙凤双喜纹炕罩、炕桌,双喜字挂灯、紫檀雕花玻璃炕灯、蜡台,无一不默默地向我们诉说着当年的盛景。

阅读链接

溥仪的大婚洞房印象

新娘子坐在炕上,低着头,我在旁边看了一会,只觉着眼前一片红:红帐子、红褥子、红衣……好像一摊融化了的红蜡烛。

—溥仪《我的前半生》,人民出版社,二〇〇七年