百年塞林格 一半清醒,一半执着

李乃清 陈梵

“本来我也没想去讨好谁。更多的其实是为了启迪,为了教化。 ”

J·D·塞林格曾在小说中看似不经意地写过这么一笔。

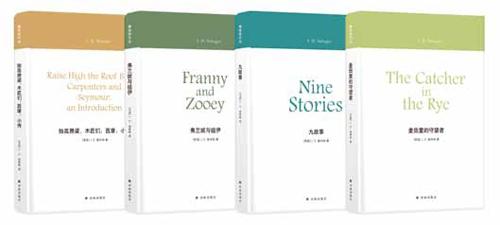

1951年,塞林格发表了他最负盛名的作品《麦田里的守望者》,后又相继出版《九故事》和以格拉斯家族为主角的《弗兰尼与祖伊》、《抬高房梁,木匠们;西摩:小传》。它们大都以早熟的青少年为描写对象。

1965年之后,塞林格没有出版新作,但他仍影响了全球不计其数的年轻人。

“13岁时我第一次读到《麦田里的守望者》,自那以后,我一直都对人说,那是我最爱的书。”(比尔·盖茨)

“塞林格不负众望,从小说第一句开始就让你无比轻松。”(伍迪·艾伦)

“塞林格让我感到温暖,”作为塞林格的拥趸,日本作家村上春树担任了《麦田里的守望者》和《弗兰妮与祖伊》的日语版翻译。

中国作家苏童也痴迷塞林格,“也许是那种青春启迪和自由舒畅的语感深深地感染了我,它直接渗入我的心灵和精神。”

时至今日,《麦田里的守望者》已在全球售出6000万册。《时代》周刊评论,如果有某样东西将《麦田里的守望者》与它的年代联系起来,那就是16岁的霍尔顿(或许是他的创造者塞林格)的终极谴责:伪君子。这个词周围有一整套暧昧的伦理体系,而霍尔顿就是这套体系的哲学创始人。

少年霍尔顿的愤怒、迷惘与狂喜,跨越了时空,引起一代又一代年轻人的共鸣。今年恰逢塞林格百年诞辰,守望青春的读者们再次向这位谜一般的美国文学巨匠投去关注目光,尽管,生前他是如此拒绝公众与媒体。

精装第一版《麦田里的守望者》

“霍尔顿”

你要是真的想听我聊,首先想知道的,大概就是我在哪儿出生,我糟糕的童年是怎么过来的,我爸妈在我出生前是干吗的,还有什么大卫·科波菲尔故事式的屁话,可是说实话,那些我都不想说。(《麦田里的守望者》)

事实上,塞林格本人可没有什么糟糕的童年,他儿时的生活波澜不惊,据说他跟母亲特别亲,父母和姐姐都昵称他为桑尼(Sonny,“小宝”)。外人印象中,这孩子“不苟言笑”、“彬彬有礼”,很喜欢一个人走很远的路。

“当塞林格还是个小孩子时,他在一些公共建筑的台阶上玩耍,连外地人都能马上认出这些建筑,但是他从来不知道它们的名字。”《纽约客》编辑、塞林格好友威廉·麦克斯威尔(William Maxwell)曾在一篇文章中写道,“和很多纽约人一样,玛希(Macys)和吉姆贝尔(Gimbels)两个大百货公司对于儿时的塞林格来说是有着‘神圣意味的地标。”

1919年1月1日,杰罗米·大卫·塞林格(Jerome David Salinger)出生在纽约一个犹太商人之家。塞林格的祖父是个行医的犹太拉比,他的父亲索尔·塞林格在一家进口欧洲奶酪和肉类的公司工作,他的母亲玛丽·吉里奇(Marie Jillich)来自爱尔兰的天主教家庭,为了嫁给索尔,她将颇具天主教意味的名字“玛丽”改成了听上去有点犹太味的“米利亚姆”(Miriam)。

塞林格少年时代在几所预科学校学习,后又到一所军事学院寄宿。人们猜测,《麦田里的守望者》中很多描写都以此为背景。

1930年夏,塞林格参加了缅因州哈里森的威格华姆夏令营,当年他11歲,网球打得不错,还参加了夏令营里的戏剧排演,被投票选为营会的“最受欢迎男演员”。两年后,父亲将他从公立学校接出,安排去参加麦克伯尼中学的面试,那是位于纽约西64街一所收费高昂且很难进入的私立学校。当面试官问塞林格对什么科目感兴趣时,这个心不在焉、自以为是的少年“轻率无礼”地答道:戏剧和热带鱼。

塞林格确实对戏剧感兴趣,在麦克伯尼,他读书成绩平平,对学习既缺乏热情又不用功,但他参加不少课外活动:为校报当记者,在击剑队当领队,还参演了学校的两出戏剧,每次还都是反串女角。

同校好友记忆中,塞林格有种“做不合常规之事”的渴望,他喜欢独来独往,能花上多得不正常的时间一个人待着。“有几个小时,他家里没人知道他在哪儿或在干什么,他只是在吃饭时出现。他是个不错的男孩,但是那种当你想叫他打扑克时却不会参加的人。”

杰罗姆·大卫·塞林格2010年1月27日在位于美国新罕布什尔州的家中去世,享年91岁

塞林格渴望当演员,但父亲希望他继承家族生意,甚至竭力反对他在预科学校里登台演出。1934年春,学习成绩差强人意的塞林格离开了麦克伯尼,校务人员在他的成绩单上写下这么一小段:“性格:他在我们这儿的最后一年(青春期)受到了沉重打击。能力:够用。勤奋:不知此词为何。”

为了严加管教,父亲又将他送去以调教少年闻名的福治谷私立准军事学校(Valley Forge Military Academy)。在那里,塞林格的生活发生了转机,除了是第一班和B连队一员之外,他还加入了合唱、航空、法语、戏剧等多个俱乐部,并被指定为学校年鉴《交叉军刀》的文学编辑。人们发现,在军校的年鉴上,塞林格不仅签了自己的名字,同时还签下他在各个戏剧里的角色的名字,可见他很想成为一个演员。

在福治谷,塞林格一下子成长了许多,他告诉家人和朋友们,“杰罗米”和“大卫”这样的名字太幼稚,他决定改名为杰瑞(Jerry)。关于名字,传记电影《麦田里的反叛者》(2017)中还有个细节:当被问及名字缩写J·D时,塞林格曾挑衅地甩出个重词——Juvenile Delinquent(少年犯)。

“杰瑞的话语中总是暗含着对他人及学校那些必须遵守的无聊条规的讽刺。”据塞林格在军校的室友及好友理查德·岗德(Richard Gonder)回忆,“那时在学校里军事管理严格——6点起床,没完没了的集合,吃饭、上课都是按钟点的,10点熄灯。杰瑞用尽办法避免被提拔,他认为那是孩子气和荒谬的,他对讨厌的人爱说一句话,‘你真是人中龙凤啊!他这么说的意思当然是,‘你真是个狗娘养的!”

在军校室友印象中,塞林格有着极强的幽默感,也比其他人更有深度;他当时身材还没开始往上蹿,但在思想上已老于世故。最重要的是,在福治谷,塞林格开始尝试一项具有创造性的活动:夜间,在床上的被窝里,借助手电筒,他开始写小说。后来渐渐发展成:无论何时何地,能写就写。

在学业上,塞林格依旧平平无奇,他曾进入纽约大学主修特殊教育,但没多久又放弃、离校。18岁时,他被父亲派到欧洲,在维也纳学习进口干酪、火腿的业务,但他的兴趣显然在欧洲艺术上。纳粹统治奥地利前,塞林格离开了欧洲。回到美国,他上过两所大学,但均未毕业。在哥伦比亚大学夜校部就读期间,塞林格的写作才华被良师发掘,他发表了数篇短篇小说,但他投稿《纽约客》的作品几乎全被退稿。

1941年,21岁的塞林格爱上了剧作家尤金·奥尼尔的千金乌娜·奥尼尔(Oona ONeill)。16岁的乌娜娇美灵气,这个在鹳鸟俱乐部喝着牛奶的少女堪称吸引天才的尤物,16至18岁之间,她先后约会交往过三个男人:彼得·阿诺(Peter Arno,《纽约客》漫画家)、奥森·威尔斯(Orson Welles,著名导演、演员)以及当时尚未成名的塞林格。二战爆发后,塞林格应征入伍,但在欧洲战场上,他一直给乌娜写信,并向战友们炫耀过自己这位女友,直至后来在报上看到了乌娜的婚讯:18岁的她嫁给了足够当她父亲的54岁的卓别林。

无数次退稿、绝望的爱恋……人们猜想,这些“他妈的”生活引发的怒气被塞林格写进了小说,罗伯特·伯恩的诗歌《穿越麦田》中弥漫的无助感被塞林格融进了少年“霍尔顿”的人生,成为一代年轻人的心灵写照。

美国作家菲利普·罗斯写道:年轻人对塞林格作品的热爱表明,塞林格比其他任何作家都更融于时代,他的作品始终指向这个时代与个人心灵之间的缠斗。

人们曾将《麦田里的守望者》和《少年维特的烦恼》并论。据说,维特曾引发欧洲年轻人的自杀风潮,那么霍尔顿呢?举个极端例子:1980年,查普曼枪杀了披头士主唱约翰·列侬。他在警车里说,他这样做的原因可以在《麦田里的守望者》中找到。这并非孤案,刺杀里根总统的青年房里也放着这本小书,枪杀女演员丽贝卡·谢佛的粉丝作案时又怀揣着它……

美国社会学家大卫·雷斯曼说,每个校园都有霍尔顿式的孤独人群——他们是那些在12月一定穿着雨衣的人,忠实地扮演着霍尔顿的角色。

“西摩”

塞林格在二战爆发后参军。此时他已开始写作。“只要我有时间,只要我能找到一个空着的战壕,我都一直在写。”

他开着吉普的时候也带着一台便携式打字机,在他所处区域遭遇袭击时,他还蜷缩在桌子底下飞快地打字。据其战友保罗·菲茨杰拉德(Paul Fitzgerald)之子约翰回忆:21岁的保罗和25岁的塞林格同在C.I.C(Counter Intelligence Core)情报核心部门工作。在美国公共电视网2014年拍摄的纪录片《塞林格》中,约翰取出一张塞林格和他父亲保罗及另两位战士的合影,“他们自称‘四个火枪手,通信维持了近半个世纪,可见彼此情谊深厚。我父亲曾说,另外两个‘火枪手经常没时间做任何事,因为他们不得不停下来,让塞林格坐在路边写他的小说,而我父亲唯一一张塞林格的照片,就是他在写《麦田里的守望者》。”

1999年5月14日,旧金山,塞林格昔日的情人乔伊斯·梅纳德

塞林格参加过诺曼底登陆与犹他海滩战役,后又从事战时反间谍工作。诺曼底登陆时,大部分士兵才十九二十岁,25岁的塞林格已算是个老人,他亲历了无数可怖的空投,看见过人的尸体被炸飞到空中……“亲爱的上帝,生活是地狱”,塞林格曾在《为艾斯美而写——有爱也有污秽》中发出怒嚎。

残酷的戰争给塞林格留下精神创伤,他曾主动要求住院治疗。这期间,他也去巴黎拜访过海明威,后者对他的才华大加赞赏。塞林格曾与一位法国医生结婚,但不久就离了。据说,这位法国女子受过作为情报员的塞林格的审讯。

1946年,塞林格离开军队专事写作。1948年,遭受多次退稿后,塞林格备受好评的短篇《抓香蕉鱼最好的日子》在《纽约客》上发表,此后他又在该刊上发表了多篇作品。在《纽约客》编辑部内部,编辑们曾讨论过“香蕉鱼”——这个塞林格自创的词汇应该印成一个词(bananafish)还是两个词(banana fish),塞林格写信告诉编辑应该印成一个词——因为那样看起来更无意义些。

《抓香蕉鱼最好的日子》是个令人心惊的故事,尽管前面读来那么温和明媚,这个短篇的成功,在于它把握了一个士兵因为战争受到精神创伤而无法继续应付正常社会生活时的极端状况。故事的讲述者是一个敏感复杂的年轻人西摩·格拉斯(Seymour Glass),经历过战争的他有着常人无法理解的痛苦,最终选择以自杀结束了年仅30岁的生命。

从英文文法来看,塞林格为这个人名赋予了深意——Seymour发音酷似see more(看得更多),Glass玻璃又给人一种隔绝在外却看得很透彻的观感,这与塞林格本人的性格特征多少也吻合。

自1951年《麦田里的守望者》出版大获成功后,塞林格又出版了短篇集《九故事》,书中收录了他在《纽约客》上发表的九个短篇,每个故事自成一体又互相关照,故事中有纯真绝望的青年、有早慧困惑的儿童、有奋力融入孩子内心的母亲……塞林格用平静克制却又摄人心魄的语言勾画美善在现实中的困境,道出了人生真相与寻求解脱的重要性,堪称美国文学艺术典范。

“我深爱虚构格拉斯家族的故事,我一生大多数时光都在守候它们。”塞林格1961年时说。在他塑造的庞大而古怪的格拉斯家族中,七个孩子全都是天才,接受过宗教神秘学思想,但成年后又总与社会格格不入,尤其是长兄西摩的自杀,伤感而颇具讽喻意味。

塞林格在赋予格拉斯天才家族以超群智慧时,也让他们承受着看清世界与之不断摩擦的痛苦。这个大家族的整个命运还没有叙述完成,但它已成为人们难以忘却的美国家族传奇。

美国作家约翰·厄普代克曾说,塞林格对格拉斯家族的爱甚至超过了上帝。无论如何,格拉斯家族多少抢占了塞林格对真实家庭生活的注意力。

1955年,34岁的塞林格迎娶19岁的克莱尔·道格拉斯(Claire Douglas),许多评论家认为,克莱尔曾是塞林格创作小说《弗兰妮》的灵感来源。婚后不久他们便生下女儿玛格丽特·塞林格(Margaret Salinger),五年后,克莱尔又生下了儿子马特·塞林格(Matt Salinger)。

由于塞林格在写作时坚决不受打搅,他给幼年的玛格丽特留下了冷漠自私的父亲形象。“没人说‘别谈这个,一个小孩能感受到那些家人都避而不谈的‘房间里的大象(俚语:指视而不见、让人不舒服的情况)”。

2000年,玛格丽特未经父亲允许出版了回忆录《梦幻守望者:我的父亲塞林格》,书中她透露了塞林格一系列怪癖,包括:禅宗、吠檀多印度教、基督教科学和针灸等。她说他喝自己的尿,在倭格昂盒子(心理学家威廉·赖希发明的一种电话棚大小的六面盒子,盒子里面是金属,外面是木质,病人坐在盒子里可以吸收集中起来的倭格昂能放射以治疗疾病)里一坐就是几个小时。

塞林格的儿子马特对以上描述的真实性予以否认。“我对父亲的印象跟我姐姐很不一样,我为她感到遗憾。她写这本书时偷偷摸摸的,我妈妈问她为什么需要照片,她的理由也是编造的。不过这些都是往事了,我现在也祝福她。”

在马特眼中,塞林格是个有趣、幽默且富有爱心的父亲,“他喜欢和孩子对话,也关心我的学习,他会问我学校里的老师有没有智慧,我知道他是真正关爱我的”,但马特也表示,“庆幸的是,我不像父亲那么愤世嫉俗。”

“艾斯美”

“我们别管它。我们不理它,”年轻人说,“两个‘狗不理。”他抓住西比尔的脚踝往下一按,再往前一推。橡皮筏从浪尖上划了过去。水浸湿了西比尔金色的头发,但是她的尖叫充满了欢乐。(《抓香蕉鱼最好的日子》)

1949年,14岁的简·米勒(Jean Miller)在佛罗里达戴托纳海滩遇见了30岁的塞林格,2014年,简回忆了他与塞林格的相遇和交往。

“在戴托纳海滩边上的喜来登酒店,我坐在拥挤的泳池边上,当时正在阅读《呼啸山庄》,这个男人就坐我旁边,突然问道,希斯克里夫(《呼啸山庄》主人公)怎样?然后我转过身,对他说,你的希斯克里夫是忧虑的、困扰的。他当时正穿着一件白浴袍,双腿也很白,看上去一点也不像这个池子里的人。”

“他的思绪轻轻掠过不同话题,他跟我说他是个作家,出版过作品,他说这是最好的成就。我们在那里坐了好一会儿,然后他终于问我多大了,我说我14岁。我清楚地记得他做了个鬼脸,他说他30了,还特意强调1月1号生日,所以某种程度上说,那时他刚到30岁。”

接下来十多天,塞林格邀请简午后一起去海滩散步,他护送着这个女孩,慢悠悠地踱到码头。“他的左肩永远在我身后向着我,塞林格倾听的样子就好像你是全世界最重要的人一样,而且他确实想了解我的家庭、学校、我在玩什么游戏、读什么书,他想知道我是否相信上帝、是否想当个女演员……他想知道我的一切。我们一起走到码头边上坐下来吃雪糕,或者喂海鸥吃爆米花,我会在海滩上滚铁环,在海里玩水上足球,塞林格正喜欢这个,我就像他共进早餐的朋友,那是一段极美好的时光。”

这个14岁的女孩给塞林格带去了温暖,那些个闪光的日子,多多少少驱散了战争留给他的阴影。“最后一天,他问我可不可以写我,我说当然没问题,他说‘我想和你吻别,但你知道我不能,然后他追到我母亲那儿,非常认真地说:我打算娶你的女儿。”

简和塞林格的交谊长达五年。“1954年我在读大学,他带我到纽约呆了一晚上,我们去剧院,去‘蓝天使酒吧,還记得有次在高速公路上驾驶,我看着华盛顿大桥,觉得太美了!然后他大笑起来:简,你得学会别把显而易见的事情说出来。我想,好吧,你知道,他是对的。”

“我那时年轻,这个极有魅力的男人似乎喜欢我,他在信里为自己是‘你相处过的最不浪漫的男人感到抱歉,他还说,他会一直写一直写,直到他跳进湖里,而我会离去找个没那么神经质的男人,但一会过后他又追上来……我们在纽约一起散步、聊天、共进晚餐、在壁炉旁看电视、还一起跳舞……但塞林格从没往身体接触的趋势发展,他始终记得我在海滩上纯真的样子,而我才是改变这层关系的人:我们一起坐在出租车后座上,我主动亲了他,不久后我们上床了,我告诉他我是个处女,但他不喜欢那样,我猜他感到了压力……第二天我们飞往不同目的地,不知怎的他航班取消了,然后我开始笑,我挺高兴,这样我们就能共度下午的时光,尤其是昨晚做爱之后,但我看到他拉下脸来,那是一种受到惊吓和伤害的表情,看来糟透了。忽然间我觉得他看我的视角和之前完全不一样了,我的航班没延误,他急急地把我送上飞机,我知道(这段关系)结束了。”

正如塞林格在其经典短篇《为艾斯美而写——有爱也有污秽》中所写,告别早熟女孩艾斯美那一刻,他的心里“既怅然若失又茫然不已”,类似故事在作家的生命中上演过不止一次。

塞林格的女儿玛格丽特表示:“他生命中一系列非常年轻的女性其实是他自身愿望的投射,或是他创造出来的角色,因为未经世事时,你感到迷茫、不安全,很容易成为别人希望你成为的人。”

塞林格昔日的情人乔伊斯·梅纳德(Joyce Maynard)曾出版过回忆录。18岁时她在《纽约时报》上发表了一篇文章,引起不小反响,由此收到53岁的塞林格的来信,两人坠入情网。“我当时在寻找一个圣人、智者,寻找生命的意义,而和塞林格在一起,我找到了,但从搬进他家那刻起,我能做的很有限。”

乔伊斯在《我曾是塞林格的情人》中爆料,塞林格控制欲极强,性方面也很霸道。他对自己的健康非常在意,饮食极挑剔,早餐只吃冷冻青豌豆,“不煮,但把温水倒进去”,晚餐则是半熟的羊肉汉堡。

“我们还一起冥想,至少他会冥想,而我会努力尝试,但我的思绪一直在这世界游走……写作时,他会套上帆布连衣裤,穿着士兵一样的制服写作。他坐在高脚凳上,在很高的桌子前敲打一台老式打字机,发出咔哒咔哒的声音。”

“每天我都会听到很多咔哒咔哒的敲字声,他的床边有个空间,里头是保险箱,那里有厚厚两叠稿纸。他给我看过一个东西,可能是关于格拉斯家族的档案,在他的世界里,他们就和现实世界里的亲人一样,他呵护着那些人物角色,好比他们就是他的孩子。”

“我觉得杰瑞沉迷于一种对纯真的幻想,而我俩都不可能维持这种幻想太久。有一天电话铃响了,我听到他非常简洁地说话,然后咔嗒一声挂了电话,他的脸上是一种我从没见过的表情,‘《时代》周刊知道了我的电话,你毁了我的生活。确实是我,当时我在写一本书,快收尾了,但我们从没讨论过我的书出版时,他将如何维持我们之间的秘密关系,而我一直想要一个家庭,生养孩子。3月时我们一起去佛罗里达旅行,带上了他的两个孩子,海滩边上,马特想放风筝或去水里嬉戏,就是12岁男孩放假时想和爸爸一起做的事儿。杰瑞和马特玩了一会儿,走到我正坐着的地方,他看上去十分疲惫,他说,我受够了,以后不想要孩子。我说,那我没法留下来了。他说,你现在最好离开吧。他给我叫了辆车,告诉司机,把这女孩送去机场,他往我手里放了250美元,然后车就开走了。”

“祖伊”

“你不想跟我们一块玩吗?”

最近有次午夜后在一间咖啡馆里

人都差不多走光了

一个熟人碰到我一个人在那里就问我。

“不了,我不想。”我说。

——弗兰兹·卡夫卡

塞林格在小说《弗兰妮与祖伊》中引用

年轻时代,塞林格渴望成功;可当成功到来,他却迅速归隐山林。

1953年,塞林格厌倦了纽约的名利场和粉丝的追捧,搬去新罕布什尔州安谧的考尼什小镇。他在乡间买了块地,实现了霍尔顿在《麦田里的守望者》中的愿望:在林中建一座小木屋,“不用跟任何人进行他妈的愚蠢没用的对话。”

塞林格拒绝访客,在街上遇见陌生人打招呼,他转头就跑。他的晚年照片中,有那么一张颇具戏剧张力:目光严厉的塞林格在敲打来访者的车窗,整张脸都是被冒犯的愤怒。

塞林格所在小镇经常埋伏着记者,但几乎没人如愿以偿。塞林格拒絕一切采访,只有一次例外:一个16岁的高中女孩,提出要为校报写篇文章,他予以回应。但当看到文章最终发表在公开杂志上后,塞林格失望地在房子四周搭起了铁丝网,竖起两块“不准擅入”的牌子。

丛生的桦树和铁丝网阻挡着人们的视线;红色小仓房和蔬菜园旁流淌着小溪;溪对面的混凝土单间里有这个作家所需的一切:书、打字机和档案柜。

译林出版社出版塞林格全集

据乔伊斯回忆:塞林格的家非常简单、安静,没有任何照片、信件等个人物品。“他的客厅里堆着好几叠《纽约客》,房间里每个角落都堆满了书和电影卷带,《马耳他之鹰》、《卡萨布兰卡》、《三十九级台阶》、《贵妇失踪案》……全都是些老电影。他最爱《消失的地平线》,那个故事讲述了一个永远不会老的地方,然后他说,唯一能饰演霍尔顿的,只有他本人。”

1950年,好莱坞将塞林格的短篇小说《康涅狄格州的威格利大叔》改编成了“需要四块手帕”的催泪商业片《我那愚蠢的心》,塞林格鄙夷至极,因着这部“商业垃圾”,他不再出卖任何版权给好莱坞,执导过《龙凤配》和《日落大道》的比利·怀尔德曾托人说服他授权将《麦田里的守望者》搬上银幕,塞林格冷冷地挂了电话——“告诉比利·怀尔德,别来烦我!”

自从《麦田里的守望者》第二版之后,按照塞林格的要求,他的照片不再出现在书皮上。塞林格拒绝任何读书俱乐部活动,也极少离开自己的隐居所,只不时开着吉普到城镇购买食物和报纸,一个潜伏许久的摄影记者曾偷拍到他在邮局前的照片。想接近塞林格的人只能给他写信,但通常收不到回复,因为他嘱咐出版社,直接把来信烧掉。

有时塞林格会去佛罗里达度假,或是与同样低调隐居的《纽约客》前主编威廉·肖恩碰个头。他们在老巴尔的摩酒店的大钟下见面,那里挤满了预科学校的学生和刚进入大学的菜鸟。

1965年6月19日,塞林格最后一次在《纽约客》发表作品——《哈普华兹16号,1924年》。他一度同意将这篇小说出版,最后一刻又撤销了授权。在出书这件事上,塞林格非常谨慎。他并未将在刊物上发表的作品全部结集出版,但他声称从未停止写作……据塞林格儿子马特介绍,整理父亲的大量笔记时,他发现晚年塞林格沉浸于灵性探索,对东方的宗教哲学尤其感兴趣。

在《抬高房梁,木匠们》中,西摩打着手电筒给弗兰妮念了一个故事,那是他最喜欢的一个九方皋相马的故事。《抬高房梁,木匠们;西摩:小传》为塞林格最后一部中篇结集,是《九故事》和《弗兰妮与祖伊》的补充,解密了西摩生前往事,续写了“格拉斯家族”的轶闻。

“我等待着生命尽头的停摆,一半清醒,一半执着。”

塞林格曾说,他身处这个世界,却从不属于它。2010年1月27日,这位美国文坛最著名的“隐士”在家中溘然辞世,享年91岁,家人希望他能与自己所爱的人在一起,不管这些人是真实的人物抑或是虚构的小说角色……

据马特介绍,父亲塞林格最喜欢《弗兰妮与祖伊》,“父亲重读《祖伊》比他重读其他故事次数更多,这个故事脉络和《麦田里的守望者》有点相似,弗兰妮陷入巨大困惑,但在书的最后,她走出了精神困境……当你说我们每个人都是霍尔顿时,我想到祖伊最后对弗兰妮说:啊,伙计。那是基督他本人。读到结尾,我真的特别感动。与世界为敌,不如用上帝的智慧好好生活。”

(参考文献:《麦田里的守望者》《九故事》《弗兰妮与祖伊》《抬高房梁,木匠们;西摩:小传》《守望麦田:塞林格传》《守望者塞林格传》《梦幻守望者:我的父亲塞林格》《我曾是塞林格的情人》《J.D.Salinger:A Literary Reference to His Life and Work》等)

编辑 周建平 rwzkjpz@163.com