不确定性的寻求

——门克的力的美学

杨 震

正如他所置身的那个优异传统,克里斯托弗·门克坚持把美学视为哲学内部的理论之必须来思考,和他的同行马丁·泽尔、甘诺特·伯梅等人一样,以鲍姆嘉通和康德为锚点,岿然置身于英美分析传统发达得近乎冗长的艺术理论之外,致力于用美学来建构哲学本身——既不满足用美学来注解艺术,也不只是用美学来注解哲学;而是,如门克的强势命题所言:“现代哲学是作为美学开始的。”①

然而,为什么?

正是对这个命题的解释,让门克与他的同辈美学家区别开来。在门克看来,将现代哲学与美学统一起来的,正是现代哲学的标志性问题:主体性②。在笛卡尔那里,主体就是思维着的自我,理性对行动的引导与控制。在这种偏于认识论色彩的理性主义之中成长起来的美学,却带来了一种更为贴切的主体性,即主体与能力的统一。这是莱布尼茨尤其是其后学鲍姆嘉通对笛卡尔主义的突破。但美学并未停留于此,因为审美训练所成全的实践能力,有时候也成为一种规训,美学进一步越过了“主体”,走向“人类”,把哲学带入一种人类学、系谱学,被“混乱但清晰”(verworren aber klar)的莱布尼茨·鲍姆嘉通式表述所抛弃的“模糊性”(Dunkelheit),被赫尔德以及舒尔泽、门德尔松拾回,作为美学正因此对抗理性主义主体观念的法宝来看待。由此,人类保留了其既不被愚昧也不被理性奴役的自由。

“自由”,才是门克美学的真正动机。在理性主义传统中,自由是理性的产物,源自理性对自然的控制——既包括外在自然,也包括内在自然。然而曾起过解放作用的理性,也带来了新的统治,自由的基础变成了自由的牢笼。这一点尼采犀利抨击过。人性中非理性的一面开始作为积极解放的力量受到关注。福柯也对审美练习所具有的“规训”的一面提出了警惕。门克发现,比鲍姆嘉通稍晚的赫尔德就曾对“心灵的模糊机制”③做出强调。在只能被规定的动物和必须做出规定的主体之间,还有一个“人类”的层次,一个待规定、可规定的层面。这是自由的保障。在这里发挥作用的,正是一种审美过程,一种始终处于表达与隐藏、更新与覆盖之间的非实践亦非认识的活动,门克将其称之为“力”。

正是为了克服主体性问题在自由之实现上遇到的困境,门克“退回”到“力”这个概念,诉诸一种“力”的美学——一种哲学解决方案。

一

在这样一种视野中,现代美学就是一个对人类经验中的不确定性(感性)做出研究的哲学角度,区别只不过是对此持否定还是肯定态度,对其地位和所处的关系如何理解。在门克看来,正是笛卡尔最初划出了美学的领域:感性和不确定性④。但笛卡尔是从否定意义上做出这种划定,感性领域缺乏确定性,要得到理性的外在引导和控制。莱布尼茨提出“内在原则”,才为这个感性领域做出了辩护:感性领域也有其原则,不是外在理性原则,而是一种实现新旧交替的内在驱动力。莱布尼茨所划分的“混乱但清晰”的认识,在鲍姆嘉通那里得到了详细的阐明,并由此而奠定了一个学科的基础。

鲍姆嘉通和莱布尼茨一样,对这个感性领域并不持笛卡尔那样的否定态度,而是承认其虽然是“低级认识论”领域,虽然“混乱”(verworren),但并不“模糊”(dunkel)。简单来说,鲍姆嘉通对笛卡尔主义的反驳在于:审美领域是感性的,但不是与认识无关的(不确定的)。只不过这种认识并非以概念、定义为基础的理性认识,而是以典范为基础的感性认识。之所以它依然是认识,是因为这种感性经验,一方面具有可识别性,另一方面具有可区分性。也就是说,它将一物与自身同一,与他物相区别。比如“这朵花是红的”,虽然没有对红色的定义,但人们依然能够将该颜色识别出来。这是“感性认识”的特点。由此,鲍姆嘉通调和了在笛卡尔那里不可能调和的矛盾,赋予了感性活动以认识特点。门克认为,更重要的在于,鲍姆嘉通提出了“练习”这个问题⑤。通过练习,艺术家们传递着审美领域的认识。这区别于通过理论概念所作出的认识。正是在这里,“认识”与“实践”原本被分割的两个领域同一起来了,认识不是外在于(先于)实践,而是就在实践中实现,甚至在这个意义上,实践是先行于认识的,只有实践(练习)到一定程度,才能达成这种认识。用门克的话描述,是“能先于知”⑥。

“能力”,是鲍姆嘉通贡献给美学的一个概念,能力沟通起了认识和实践。审美活动中的主体,再不是理性主义视野中立于活动之前(之外)的主持者,而是置身其中的全权参与者。“能力”这个概念得到了康德的继承,但康德拒绝承认审美活动是一种认识活动,参与到对普遍性的寻求活动中(康德认为审美的普遍性顶多是后知后觉的“反思判断”所带来的⑦),毋宁说,审美活动是“认识诸能力的自由游戏”⑧。在审美活动中,能力并不参与到实践或者认识活动中,也不是从认识向实践过渡,而是一种自成目的的游戏。这为一种“力的美学”奠定了很清晰的基础。但“能力”终究不如“力”来得彻底。

门克认为,对笛卡尔的反动,以及对莱布尼茨的继承,一方面是鲍姆嘉通“低级认识论”的调和路线,另一方面是赫尔德的不调和:承认笛卡尔的两分,但不承认笛卡尔的贬低,也不承认鲍姆嘉通的调和;而是指出:审美的价值恰恰就在于“模糊性”(Dunkelheit)。那个“混乱但清晰(并非模糊)”的调和论调被抛弃了。美学大大方方接受了审美的模糊性,并意识到审美的真正身份和价值所在,正在于此。

在审美活动中,发挥作用的正是这样一种“心灵的模糊机制”——力。

二

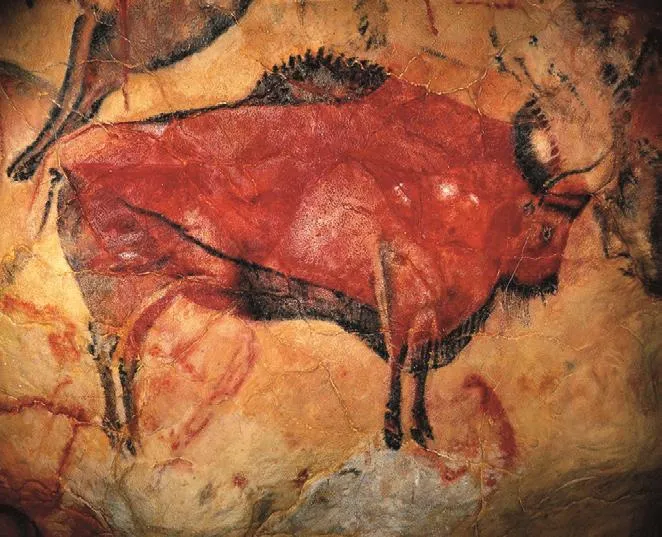

图1:《野牛》(作者不详),约公元前12000年,西班牙阿尔塔米拉洞岩

图2:《拉奥孔》(作者不详),约公元前1世纪,现藏于梵蒂冈博物馆

我们看到,“力”首先是作为一个哲学问题提出来的,鲍姆嘉通和康德开启了美学所置身的三分法,让我们得以在认识和实践两极之间寻找审美活动的锚点,但鲍姆嘉通终究落入无论多么“混乱”也依然要“可重复识别”的“低级认识能力”的不彻底性,而康德则坚持着“认识诸能力”的游戏,无法想象一种反认识、反实践的“无能”。而审美活动,在门克看来,关键就在于一种积极的无能,对实践过程的打破,向模糊状态的退回,一句话,力的活动。

门克把这称之为一种人类学、系谱学的研究思路:越过“主体”,进一步后退到“人类”,对人类独有的一种更为基础性经验层面的反思。可以说,如果“感性学”要做得更彻底,那么,它就应当被定义为一门“力学”。

图3:卡拉瓦乔:《酒神》,1597年,现藏于乌菲兹美术馆

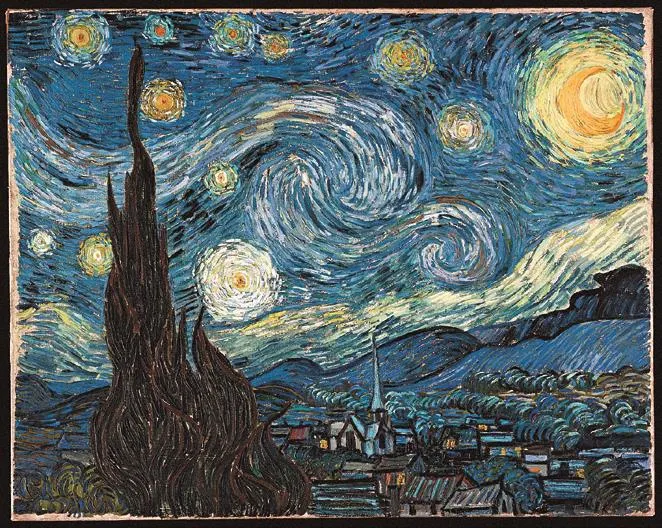

图4:梵高:《星月夜》,1890年,现藏于纽约现代艺术博物馆

显然,这门“力学”,完全不同于我们在经验科学层面所谈论的那种力学。审美之力既不是主体性的“能力”,因为它并不进行规范活动,不是服务于实践的那种亚里士多德意义上的“素质”,审美之力是一种“无能”。同时它也不是机械性的力,物理上所说的作用力与反作用力,受到机械法则支配的力。毋宁说,审美的力是一种盲目的、无规则的力。它也并非生物性的力,那种生理力,服务于生物生存繁衍的那种力,审美之力并不服务于任何生物学目的。

审美之力,不能理解为一种对象,一种事物,甚至也不能理解为一个事件,一种状态。甚至不该问“力是什么?”它并非一个“什么”,也就是说,它不是可以置于眼前来观察的一个静态的现象。力是一个过程、一种关系。它是两种状态之间的切换,是显现与隐藏之间的切换,显现出来的叫做“表达”(Ausdruck),在背后驱动或在前面掩盖这种表达的,则是“力”(Kraft)。所以,门克说,每个审美之力,都同时是“基础”(Grund)和“深渊”(Abgrund)⑨。

有几对概念可以帮助我们正面理解审美之“力”的特点:首先力是一个人类学现象,相对于理性的“主体”,力所对应的是“人类”,一个更为原初的状态。它相对于训练所塑造的主体性,更是一种天性。也因此,相对于认识的清晰性,力是模糊的,没有概念、定义活动参与其中,它是一种模糊性的游戏。相比于能力的实践性运用,它只限于自身的游戏。所以,“力”是相对于“能力”而言的,是一种“无能”,对实践使命的消解。

但这并不意味着“力”是散漫的,相反,它正是一种凝聚活动。你可以把它理解为“想象力”(Einbildung),门克更愿意称之为“统摄力”(Einheitbildung)。这种统摄力并非是对某种统一的原则、规则的贯彻,也不是事后对材料的组织,而是“力”本身作为一种过程的统一性,不管怎样变化,它都是同一个力的过程。它既是表达,也是掩盖,每次表达即是对前一次表达的掩盖,所以它重复的是同一个过程,但从不重复同一个形态。不如说,力的作用就是无形态,“审美活动实现的是——无”⑩。

三

但这种人类学、系谱学,这种消解至于无的审美之力,并不只是实践活动的反面而已,因为它从来不是一个静态的事物或事实,它始终是一个过程,一个表达与隐藏,源泉与深渊相互交替同时起作用的过程。它也因此是实践与非实践的一个过渡,既可以是从实践中抽身而回,也可以是正在朝向实践的途中。在这个意义上,力就是尚未或者已不服务于实践的“能力”(但因为“能力”从不能脱离对实践目标的胜任来理解,所以在这个意义上就不再能称其为“能力”,而是“力”,一种“无能之能”)。

可以说,力就是一个将实践审美化的过程。它不是外于实践的一个单独的活动,而是对主体性实践的打断、消解、否定。门克称这个过程为审美的“撤退”(Rückfall, Regression)⑪,但这种撤退并非倒退回一个原初状态,这种撤退是一个现在时,是随时随地可以发生的经验可能性。

这个状态区别于柏拉图的“迷狂”,那是一种外在力量的入侵,是一种真正的无能。而审美之力的作用,是一种积极的发自内在的撤退,是暂时进入无能的储备状态。门克用舒尔泽的“触动”(Bewegung)和门德尔松的“自我反思”来阐释审美化的这样一种过程性、交互性和积极性。

在舒尔泽看来,趣味之物以其完美而饱含能量,它能给人们带来触动(Bewegung),这种触动打破了主体性实践的进程,带来了强烈情感,这种情感让能力不再朝向某个实践目的,而是自身处于激活(Belebung)状态,被注入能量和生机,无论“上层之力”还是“下层之力”都处于活跃状态,实现了实践活动的审美转化。

在解释“崇高”的审美效果从何而来时,门德尔松提出了跟博克的距离理论不同的解释,他认为在对崇高恐怖的欣赏中,我们启动的是一种“自我反思”(Selbstreflexion)模式,主体的注意力并非朝向对象,而是朝向自身,是实践主体向自我转身。当朝向外在目标的实践活动,在崇高和恐怖现象中突然转向了自身,就带来了实践活动的审美转化。这种审美反思不同于哲学反思,不是对某种普遍原则的研究,不是对实践赖以实现的条件的追问,而是对自身实践能力的一种凝聚,朝向能力本身,而不追问它有什么好处,服务于什么目的。

通过“撤退”“激活”和“反思”,我们看到,审美活动或者力,并不是一个静态,也不是实践的纯粹对立面,而是实践的审美化(Ästhetisierung)⑫。实践活动之所以能变成审美活动,因为它曾是审美活动。审美活动之所以能变成审美活动,因为它曾是实践活动。审美不是事物,不是事件,也不是事实。审美就是审美化。

但这不意味着“力”是主观的,它不关心对象,不针对对象的某些特征,但并不等于毫无对象,力更着重于从实践的目的中解脱出来,是一种实践的“中断”(Bruch)。但它并未陷入纯粹的主观状态,只不过脱离了与对象之间的那种识别关系,不诉求一种规定性,而是把某种规定性变成了力的表达,变成了无规定。审美对象就是一种不确定的对象。审美化,之所以被称作“无”,可以被理解为:变得不确定。

美的对象和美的作品,都是在审美化过程中变得不确定的对象。区别在于,美的作品,或者说艺术,不仅自身参与实现一个审美化过程,同时还呈现一个审美化过程。

四

这样一种以审美活动为形态呈现出来的“混乱”“不确定”的力,其意义何在?除了把原本朝向目的的实践活动带入混乱和不确定,它又能带来什么?

门克认为,力把人类从实践的规定性中暂时解除,并非退到被规定的动物性,而是保持在未规定的状态,这是对实践能力的一种更好的保存。正如舒尔茨所言,实践的审美化,归根到底是一种能量的激活、生机的灌注,是将人的能力暂时从目的中释放,以便自身得到游戏。或者如门德尔松所描述的,这是一种实践能力的自我反观、自我强化。

但更重要的是,力的这种撤退活动,为人类保留了自由。在理性的支配下,固然人达到了实践的目的,但也被限制在既定规则与方向上。力的审美游戏,提供了一个契机,打破实践规定性所带来的束缚,使得人类可以不断返回到未规定状态,保持活力与自由,来选择下一步的实践。如果说人类实践的成功,总是意味着某种超出计划之外的某物,那么,力的保存更有利于人类实践在创造性这一意义上的成功。

门克把这称作“能够不能”⑬。相对于实践目的的能力,审美是一种无能。但相对于自弃的虚弱状态,这种力的主动凝聚和自我加强,又是一种能。艺术家的活动,正是这种“能够不能”的典范。艺术家的创作,用尼采的话说:“只遵循自己的法律”,他获得了对自己另眼相看的能力,把自己看作外观,看成审美现象。这时候他获得了一种解放。尼采把这种摆脱外在目的,“向完满转变”称作“沉醉”,以之来命名艺术。这种蓄意的无能,是生命自身价值的彰显。

只有生命本身才是最高的价值,任何对外在目的的追逐都只是权宜之计。生命(生活)并不等同于操作,它外在于任何实践之善,自成独立的善。艺术,或者审美活动,以对实践活动的中断,向我们不断提醒这一点。力的审美游戏,不仅是为人类储备实践能力赖以形成的能量,更重要地,它替我们保存了生命本身最重要的因素:运动,或者,力。在这个意义上,实践之善的某种失败,也可以被视作生命之善的某种成全。这就是悲剧艺术家的启迪:即便在失败中,他也保持着生命的欢欣。因为生命之力得到施展和保存,生命自身得到实现。

图5:罗丹:《两只手》,1902年,罗丹博物馆

图6:罗斯科:《无题》,1969年,私人收藏

由此,门克最后说:“美学的最后一句话是自由。”⑭

五

门克是当代德国哲学美学界,为数不多能够对作为哲学的美学做出独到而系统思考的哲学家。虽然进行美学思考的学者汗牛充栋,但能够真正以一个核心概念,组建起既关涉认识论又关涉伦理学的新美学原理的,寥寥可数,门克的“力”学与卡尔海恩茨·博哈的“突然”理论、甘诺特·波梅的“气氛”学说、马丁·泽尔的“显现”美学位列其中。

难就难在,要提出一个新的解决方案,这个方案要有足够的解释力,解决传统理论解释乏力的问题,还要能够应对潜在的或者实际的新审美现象的挑战。一个好的理论,它自身未必去解释诸多具体现象,但一定要能为具体现象的解释提供新的角度和工具。“力”的美学显然是符合这一要求的,它并未落入日常文艺批评随意抓取概念的俗套,它的概念建构来自真正的问题:既来自哲学自身的问题,也来自人类经验所暗藏的问题。当它挖出了属于人类经验基本层面的一个问题,那么,毫无疑问,它已经潜在地具备了丰富的解释空间,因为人类经验是具有广阔延展性的。虽然门克在书中几乎不曾引用实际的审美经验,但我们无疑可以联想到我们日常的审美经验,如何在面对艺术或者风景的时候,感受到一种力的充盈,感受到对于实践来说既属于源泉也属于深渊的那种状态。“力”的美学未尝想要承担起艺术批评的责任,虽然后来门克专门写了一本《艺术之力》⑮,无疑也是把艺术当做总体来观察的原理性写作。但是,力的美学的解释力,无疑可以胜任对哪怕先锋艺术、概念艺术对美学的挑战。因为先锋艺术哪怕再制造概念的噱头,看上去也更像在制造一种混乱,对可识别性的反抗,对规定性的突破,带来的正是力的游戏。

更重要的是,一种好的美学,它总是潜在的好的伦理学和好的认识论。它并不停留在对审美现象做出解释和说明,它还要挖掘其中可能蕴含的价值。审美并不仅仅是一件欢愉的事情,它也是实践能力的积蓄,人类自由的保护,朝向生命本身活力与福祉的门窗。这是力的美学真正令人欣喜的旨趣。

当我们把生活的福祉寄望于理性的控制、实践的成功,力的美学提醒我们:不要忘了某种程度的失控和失败,生命中的不确定性,那种审美遭遇中涌动的模糊的、冲突的、自我强化的触动与力,有时反而更是生活的幸福所系。

当然,门克的美学理论,绝非一个天衣无缝的论证体系,甚至都不能说完善。“力”的概念之提出,本身就是一项危险活动。习惯英美分析哲学传统的头脑,将会把这种理论视为费解。因为我们几乎无法说明“力”到底“是什么”,因为根本就无法用“是”和“什么”来描述它,这一点也是门克自己所意识到的,但他的行文中,又不得不把它权且当做“什么”,当做一个事实来论述。这就是造成了理论内在的模糊性。我们对这个审美之“力”的理解,更多只能通过否定的方式来实现。比如:把它看成实践的对立面,能力的对立面,无关概念、无关目的,不能对象化。我们甚至不能把它当做一个经验事实来设想,我们无法说:何时何地我感受到了何种审美之力。力的概念,更像一个脚手架、一个假设,它辅助我们理解审美活动的一系列特征:不确定性、无目的性、激活状态、自我反思……但它自身始终难以成为一个确立之物。也许这正是一个象征事件:这揭示了模糊性的概念,本身也具备某种模糊性。

注释:

①Christoph Menke, Kraft-Ein Grundbegriff ästhetischer Anthropologie, Frankfurt am Main:Suhrkamp, 2008, S.8.

②同①S.8-9.

③Johann Gottfried Herder, Kritische Wälder,in:Herder, Werke, Bd.2, hrsg.V.Gunter E.Grimm, Frankfurt am Main:Deutscher Klassiker Verlag, 1993, S.275.

④参见Menke, Kraft, a.a.O.S.11-13.

⑤参见Alexander Gottlieb Baumgarten, Aesthetica-Ästhetik, hrsg.und übers.v.Dagmar Mirbach,Hamburg:Meiner 2007, S.39-48.

⑥Menke, Kraft.a.a.O., S.35.

⑦参见 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft,Einleitung’IV, Leipzig:Felix Meiner Verlag,1922, S.15-17.

⑧Ebd., §9, S.55-58.

⑨Menke, Kraft, a.a.O.S.62.

⑩同⑨

⑪同⑨S.72-74.

⑫同⑨S.80-88.

⑬同⑨S.110-113

⑭同⑨S.129.

⑮Christoph Menke, Die Kraft der Kunst,Frankfurt am Main:Suhrkamp, 2014.