砂质辫状河夹层分布及对水平井开发的影响—以渤海海域X油田为例

汪 巍,李 博,孙恩慧,彭 琴,郭敬民

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452)

砂质辫状河河道快速频繁摆动,多个成因的砂体在垂向及侧向上相互对接,形成广泛分布的厚砂层[1,2],其内部存在多种类型夹层,因规模差异大,空间分布非常复杂[3]。目前夹层描述已成为河流相油田剩余油研究的重要技术手段之一,但侧重于曲流河沉积及定向井挖潜[4,5],辫状河夹层分布及对水平井开发的影响鲜有报道,尤其是海上大规模利用水平井开发的油田仍处于探索阶段,迫切需要展开攻关。

X油田位于渤海湾盆地埕宁隆起区沙垒田凸起东块中部,平均水深为22.5 m~28 m,是中外多方合作开发的大型亿吨级油田,是渤海海域首次全部采用大规模水平井开发且以单个油藏作为开发层系的油田。油田主力层位为馆陶组NgⅢ砂层,储量规模大,属于典型砂质辫状河沉积。截至2016年底利用天然能量开发,采出程度为21%,综合含水率达到94%,受垂向复杂夹层分布影响水平井呈现不同的生产特征。本文尝试在四级构型控制下分期建立隔夹层分布模式,研究其对水平井开发影响,指导后期分层系挖潜,从而对类似油田进行前瞻性指导。

1 隔夹层精细对比

馆陶组形成于长期基准面旋回上升的早期,可容纳空间较小,陆源碎屑物质供给速率大于可容纳空间的增长速率,沉积物不断向湖盆方向推进,形成纵向上相互叠置、横向上连片分布的厚层辫状河道砂沉积。根据单井识别的级次界面及切割叠置模式[6]将NgⅢ油层段细分3小层,相当于四级构型单元。受四级构型界面的控制,在刻画夹层时区分对开发影响较大的单砂体间夹层和随机分布的心滩内夹层[7]。油层段显示3期主要夹层,早期以单层间泥砾为主,岩心显示泥砾岩呈团块状,具定向排列特征,泥砾粒径为1 cm~2 cm,长度为2 cm~5 cm(见图1),测井则表现为高密度-低中子,伽马曲线呈现明显的回返特征,几乎没有渗透性,晚期则开始出现以频率较高的河道充填泥岩和河道滞留砾岩。由于河道切割程度较强,泛滥细粒物质较难保存,局部区域与砾岩相伴生。

图1 W4井冲刷泥砾照片Fig.1 Scour gravel photos of W4

2 夹层稳定性分析及平面分布

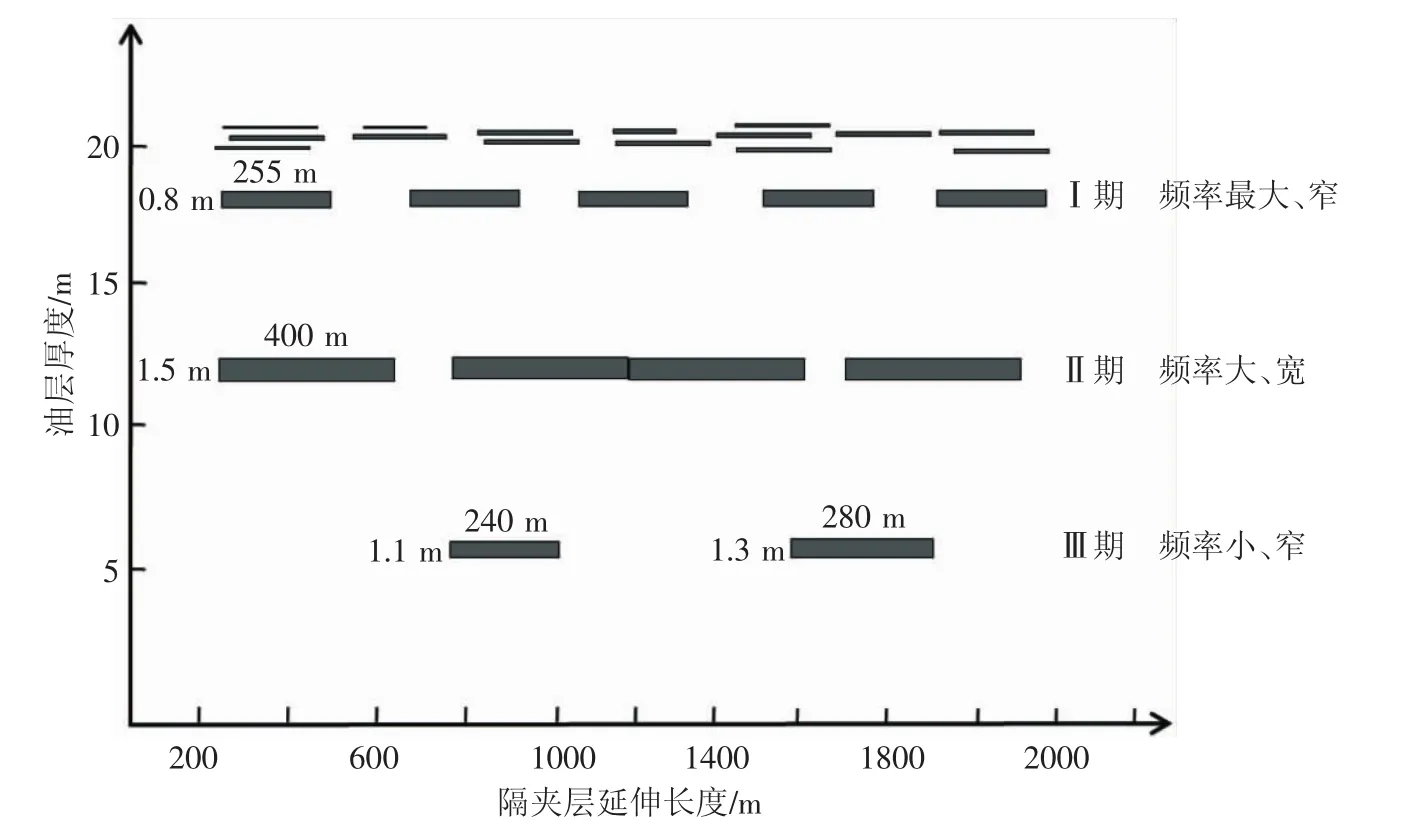

馆陶组形成于新近系盆地整体坳陷期,整体坡度小,以冲刷成因泥砾夹层为主,滞留砾岩、坝间泥及河道内部滞留泥岩辅之,泛滥成因泥岩则很少见到。其中冲刷泥砾夹层最为稳定,主要为单向水流携带河道砂质沉积物对早期沉积泥岩冲刷,经过一定距离搬运后再沉积形成[8]。根据钻穿井应用地质统计学方法[9]三期隔夹层规模及叠合分布图(见图2、图3),各时期隔夹层分布差异明显,早期水动力最强,泥岩夹层保存条件差,仅4口井穿遇,冲刷泥砾呈现频率小,宽度窄的特征。第二期水动力中等,河道冲刷明显,以泥砾为主,10口井钻遇,单井表现为频率大、宽度大的特征,平面上冲刷泥砾与滞留砾岩、坝间泥串联形成层状夹层[10],部分区域钻井证实不发育夹层,形成“天窗”;晚期,水流能量逐渐减弱,以河道内部充填泥岩及滞留砾岩沉积为主,共计11口钻遇,频率最大,宽度窄。其中滞留砾石成分复杂,呈透镜状断续分布于河床最底部。

图2 三期夹层频率分布图Fig.2 Three stage interlayer frequency distribution map

图3 三期夹层叠合分布图Fig.3 The fold composite distribution map of three stage interlayer

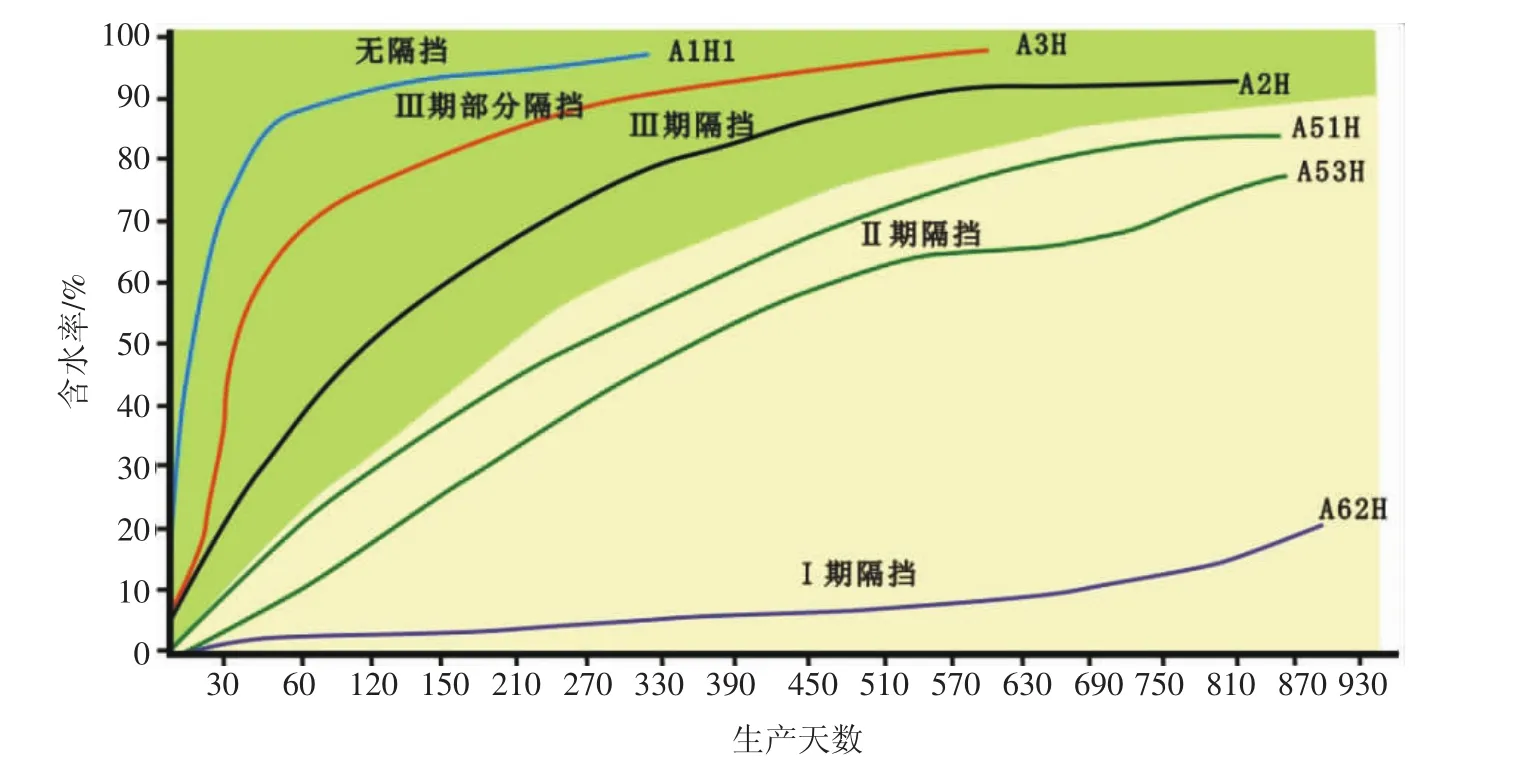

3 夹层对水平井含水上升影响

NgⅢ砂体全部以水平井天然能量开发为主,受不同期次隔夹层遮挡,含水上升形态差异明显(见图4)。第三期夹层规模小,3口水平井无隔挡或半遮挡,无低含水期,含水呈直线上升型,A2H位于夹层范围内,上升速度减缓,呈现凸S型,这些井虽然大部分达到98%含水之后被迫关井侧钻,但通过短期内大液量(大于1 500 m3/d)生产取得了一定的效果。第二期12口水平井生产,虽然该期夹层较为稳定,依托“天窗”,含水呈现近“45°”斜角上升特征。这类生产井生产周期长,低含水期达到2年,含水上升速度较慢,但能达到能量保持较好,后期通过提液能至1 000 m3/d维持较好的开发效果。第一期共计13口水平生产井,受多期隔夹层叠加及频率高的河道充填泥质夹层影响,底水沿夹层下部发生绕流[11],平均液量200 m3/d,水平井保持低、中含水期长期生产,这类井通过“细水长流”的特征取得不错的开发效果(见图4)。

图4 三期夹层之上水平井含水上升特征Fig.4 Water cut rising characteristics of horizontal wells above three stage interlayer

4 剩余油分布特征及调整策略

数值模拟结果表明,剩余油主要分布在井间、油层厚度较大的构造高部分以及井网不完善的油田边部,但是油层纵向隔夹层由于其延伸范围、遮挡期次的不同形成不同的剩余油特征,可针对性的对这种厚油藏进行分层系开发调整[12]。并通过水平井实践取得了非常好的开发效果。油田开发初期为了强调避水高度,一味紧贴储层顶部,虽然处于第一期夹层之上的水平井含水上升较慢,但后期液量明显降低,则表现供液不足特征(见图5a),A43H尝试局部补孔注水取得了一定效果,周边部分低产井恢复液量正常生产,后期将加强注水补充能量。第二期夹层之上的水平井受稳定隔夹层的影响,井间剩余油富集,呈现簇状特征,为后期挖潜的“甜点”。A53H为开发中后期一口加密调整井,改变了常规贴顶做法,着陆较至第二小层,成为典型的“高产井”(见图5b)。第三期隔夹层规模小,但受第二期夹层的影响,下部出现“屋檐油”,A5H为早期通过纵向交错部署的开发井,通过大液量生产5年突破累产油 8×104m3,最终高含水关井(见图5c),这类无遮挡的水平井底水锥进快,只有大排量泵提液才能维持油井的稳产,后期可依托综合调整平台油水设施改造通过老井同层侧钻达到经济效益最大化[13]。

图5 NgⅢ砂体典型生产曲线特征Fig.5 Typical production curve characteristics of NgⅢsand

5 结语

针对厚层砂质辫状河的特点,首次基于四级构型界面刻画了滞留砾岩、冲刷泥砾以及泛滥泥岩三种单砂体层间夹层模式,对馆陶组油层段分期刻画了三期夹层,首次根据沉积成因、水动力变化、隔夹层串联模式解释了隔夹层稳定性。根据剩余油分布特征建立了分层系开发调整策略。渤海海域目前有大量的复杂辫状河油田投入开发,且很多已进入后期挖潜阶段,本次研究对类似油田具有重要的借鉴意义。