借刀

刘琛琛

白日既匿,继以朗月。

这样好的月色,适合豪饮、划剑、走镖,当然,也适合隐匿、藏剑、劫镖。

薛镖头的镖,大多放在夜晚走。

夜晚,可以在忐忑不安的气氛中发现独有的宁静。

薛镖头喜欢在夜里听各种鸣虫的叫声。

鸣虫的叫声越疯狂,镖师们越气定神闲,这代表镖与他们都是安全的。虫子的世界传递出的信息和人的世界传递出的信息大同小异。

眼下,所有鸣虫都噤声了,肯定是有不安定的气氛潜入。

这些警惕的小虫子,总能先人一步嗅到危险的味道。

薛镖头与众镖师的手,早已紧握在刀柄上,一个个神色凛然。

潜伏的敌人依然没有现身,他们与广袤的夜色合二为一。

细密的汗珠从毛孔中渐渐渗出来,有些恼人,薛镖头抬起左手,刚想擦一擦汗,楠木棺材里面突然传来皮少爷的声音,薛镖头,好端端的,怎的不走了?

不消薛镖头回答,皮少爷立马知晓了答案。

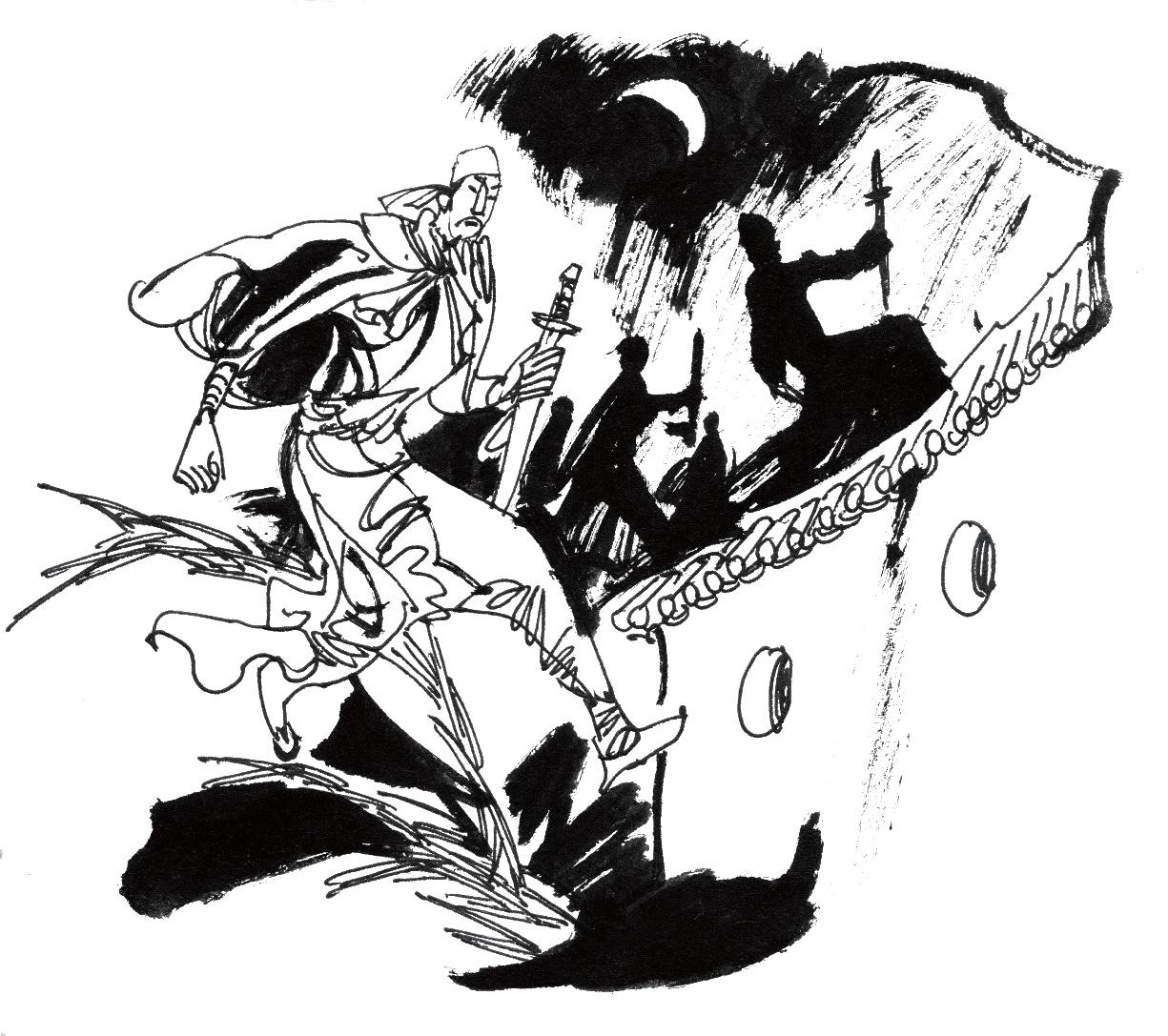

十余条黑影遁声从两边芦苇丛中跳出来,十余把刀狠命劈向楠木棺盖,刀光剑影中,飞溅起细碎的木屑,在月光下轻舞飞扬。

薛镖头及时抵住领头汉子的刀,刀光映射之下,乍现出汉子一张粗糙的脸。他失声叫道,杜镖头,你怎么会劫镖?

杜镖头虚攻了几招,声音在武器碰撞的缝隙中穿梭,薛镖头,对不住了,薛家镖局受人钱财走镖,杜某人受人钱财劫镖!若早知由薛镖头保这趟镖,杜某无论如何也不会接这笔单,但撤单的事情杜某从来不做,咱兄弟俩免不了这场恶战了!

薛镖头奋力回击,朗声道,恶斗?你还是拿命斗吧,薛家镖局从来不走失手的镖,想要镖失手,除非镖师死绝。

话说得轻松,薛镖头手上却不松懈,两班人你杀过来,我砍回去,场面虽然混乱,却也看得出是势均力敌,一时半会儿难分胜负。

薛镖头在纠缠中,隐隐有些奇怪。

走镖数月,屡屡碰见劫镖的人,居然都是镖局同行。

不知皮家少爷得罪了什么仇家,仇家不惜花巨资令护镖师变成了劫镖者。

鏢头们无一例外,不肯放弃这笔买卖,送上门的钱,没有不赚的道理。

镖局有镖局的规矩,客人的隐私从不打听。

由于保护皮少爷上路,薛镖头已树敌无数,打死打伤不少同行。

以后,这碗饭能不能吃下去,还真的是未知数,好几次,他真想弃下皮少爷,一走了之。

这么犹豫来犹豫去的,镖队就离目的地仅有一步之遥了,眼见胜利在望,怎能弃下喂到嘴边的肥肉?

镖局要存活,镖师要吃饭。

镖师们呢?

薛镖头有一些怆然。

镖师们仅剩最后陪他血战的这一批了。

最后这一批,也随着月光的暗淡,陆续死去,仅剩薛镖头一人。

遍地的血腥气激发了薛镖头的原始兽性,薛镖头手里的刀“噗”的一声,砍入杜镖头肩胛骨,杜镖头手中的刀已然递出,却没能狠下杀手,一念之仁令他后悔不已,口中骇然道,你真下得了这狠手?

劫镖者死!

薛镖头将刀从杜镖头肩胛骨中拔出来,狂吼一声,眼一闭,跟着又补下一刀,血从杜镖头僵立的身上流进脚下的泥土中,又渗入芦苇丛的根部。

天地间一下子安静下来,被血战吓得躲进云层的月亮探出脸来。

听说鲜血滋养的植物,茎秆是血色的,可以补人血气。

浑身酸软的薛镖头折下一根芦苇,将芦苇秆凑在月光下细看,他这会儿体力严重透支。

月色下,芦苇秆说红色不像是红色,说黑色也不像是黑色。

薛镖头,人都拦下了吗?皮少爷藏匿在楠木棺材中,小心翼翼地发问。

一阵“梭梭梭”的鸣叫声试探般地响起来,替代了薛镖头的回应。

是一种叫纺织娘的虫子在鸣叫。

纺织娘的叫声,好像娘子坐在织布机前织布的声音。

拿到了这笔银子,就与娘子孩儿隐居山林,从此再也不走镖。薛镖头将浸满鲜血的刀缓缓插入刀鞘,疲惫的眼神露出夙愿即将得偿的微笑。

微笑凝固了!一把刀柄,悄无声息间,从薛镖头的后背没入心脏,那是杜镖头临死前没能递出的一刀。

皮少爷就手借用了一下。

薛家镖局从此在江湖除名。

皮少爷掏出丝绢,缓缓地擦净双手,蓦地,仰天发出一声长笑,笑声很阴鸷,所有的鸣虫吓得再度失声。

一分银两不花,所有镖局名存实亡。

“皮少爷”驰马飞奔向来时路。

他要赶回皮家庄,与父亲皮庄主好好商议,即将开张的皮家镖局取个什么名字。

选自《小说月刊》