开放性的网络探究活动设计

孟延豹

问题

最近笔者开始整理自己在数字化学习设计方面的资料,包括这两年来跟很多教师共同合作的文章中的课程案例,发现这些案例中有一个共同的特点,那就是,基本上都是在教师预设的架构或者脚本下进行的,教师利用一个生活中的场景或者技术中的场景,组织学生体验和感受一个预设的场景中的科技内容,学习有着明确目标和分类的学科知识,在相对固定的当前技术框架下的技术规范指导下进行科学的探究和科学的实验以及实践活动。

比如本栏目上期介绍的江阴市要塞实验小学的“数字种植园”项目中的“种植园设计我做主”课程,该课程的目标是让学生通过信息技术课、参观考察、职业体验等学习方式,体验到种植园小主人的快乐,培养社会责任感和荣誉感。学习的内容是在一个规定的场景下:学校的数字种植园,由数字气象站和种植区两部分组成。在教师的组织下,学生可以通过访问“无锡感知生长教育网”平台,浏览植物生长的各种数据信息,在线查看站点的温湿度等变化情况,实现远程监测。

课程中,学生们可以利用信息课借助绘图工具为种植园设计LOGO,并组织评选活动,最终确定种植园的LOGO。在种植园组织参观考察活动,并进行一些实践互动,最后的职业体验是为后面学段的同学做一个种植园的介绍,并为他们设计新的挑战性任务。

整个项目不仅设计很完备,而且还可以在学校让学生们一代一代持续开展,确实非常符合一个特色校本课程所需要的特点,也很符合拉尔夫·泰勒在《课程与教学的基本原理》中所提出的“课程不仅局限于课堂,还包括学校经验的整体”的论点。

学生在这样的活动中,确实能够将身边的生活实践与学习的知识结合起来进行生活体验和职业体验,促进知识的内化以及运用,帮助知识的自主建构。

思索

以上的案例笔者觉得似乎太完美了,特别是与笔者二十多年的生活经验、职业经验不相符合,这样的完美在笔者的职业生涯中,除了在职场菜鸟的阶段外,很少发生。

首先,互联网时代,我们在职场中经常面对的是未知的情境。例如,2012年笔者受命在全国推广“iPad互动教学课堂”项目,所在单位只是给了一个目标,将其在北京几十所学校中还在实验阶段的“iPad互动教学课堂”解决方案推广到全国其他地区,对一年推广的销售数量和金额指标做了要求,可没有任何要面对的市场的信息以及指导性意见,该如何做,到哪里去,找哪些人,如何让人接受等,都没有信息,笔者是在一片茫然下开始的。

其次,互联网时代,产品以及业务的迭代速度不再是以“代”记,而是以“年”记。例如,笔者进行的“iPad互动教学课堂”产品,在和团队辛苦两年终于在全国取得一些成绩后,到了2014年,却突然发现,这些产品已经不能满足用户“需求的迭代”,学校的兴趣已经从利用信息技术转变传统课堂,转向到了课程创新,“创客”进入教育了……

后来,笔者又经历了VR进入教育、STEAM的兴起等“需求的迭代”,总结起来,笔者认为,在互联网时代,没有那样完美的规划和设计,而是不断“试错”的过程,人们不再是从“胜利”走向“胜利”,而是不断地从“失败”走向“失败”,人生的成功不再只是由“胜利”组成,而很可能是由不断的“失败”组成,真应了中国那句老话:“不以成败论英雄”。

笔者并不是想写一篇励志文章,而是想探讨如何让学生们在学习生涯中体会当前社会的特点,在面临真正的社会体验时能提前做好准备,在未来真正进入社会,在从一个“未知”走向另一个“未知”的时候,尽量减少茫然的时间,更少经历蹉跎,更早走向成熟。

为此,笔者也参考了一些国外的课程案例,认为我们可以充分利用当代互联网条件下信息技术的优势,通过数字化教学的设计,给学生们设计一些开放性的活动,学习的目标从达成预设架构下的认知目标,改进为让学生们经历和体验处理信息的相关过程,增进学生们处理信息的技能以及自我表达的技能,课程的终结不一定是一个答案,也可以是一些疑问。

案例

在这里,笔者根据自己的构想,设计了一个探究课程,给亲爱的读者们分享批评。

1.网络主题探究课程

容易受伤的动物。

2.课程背景

每天都有一些动物种类从地球上消失,都是哪些因素使动物受到威胁甚至灭绝呢?学生可以做哪些事情来使人们进一步认识到,动物生命正是由于人类的因素而处于受威胁的困境呢?

3.课程目标

学生们组成小组,通过互联网(利用Bing)进行查找分析,选定一个动物的栖息地进行研究,并调查这个地方动物的生活。小组设计一场关心动物的活动,目标是让社会了解在小组关注的这片栖息地中有哪些最容易受伤害的动物。要求小组自己选择宣传的渠道和宣传的方式(选择网站、自媒体,论文、散文或者微电影等),小组的任务就是让更多的人甚至机构组织接受小组所宣传的内容并得到更多的回应认可。所有小组的活动计划必须是在数据的支持下,所有小组要对各组的计划进行评估,并选择两个小组的计划,在所有参加活动的学生中分两个团队对计划进行实施,在规定时间内总结考察所获得的回应认可,并组织全体学生分组进行反思,将整个活动的进程用一种方式在互联网上进行传播。

4.课程开展流程

(1)教师先对“濒危动物以及它们的栖息地”做一些简单调研,选择一些公共媒体以及相关的网站,并选择一些书籍和文章,作为初始材料,连同任务一并发给学生,在学生阅读以及网上学习的过程中同时进行分组。

(2)学生们分组讨论,选择一个栖息地(如森林、海洋、南北极、高山、沙漠等)进行研究。

(3)绘制计划时间表。要求每组学生为本组的研究定出一个主题思想,制訂资料收集、整理、分类、存储的流程,并做出信息资料表以及工作时间表,布置每个时间段的任务,小组中的成员要有明确的分工,并要明确标注这样分工的理由(引导学生分工时一定要充分利用每个人的优点,并画出每个学生的优点地图)。

(4)栖息地调查活动。在确定栖息地以及分工后,开始对该栖息地的动物群现状进行调查,首先要保证每个组员都要至少负责一种动物,分类的方式由小组讨论决定,如可以是哺乳动物、鸟类、昆虫这样的分类方式。现状调查一定要有信息支撑,要从所有可以找到的相关方面收集资料,如政府部门网站、政府部门热线、工厂、环境保护组织、栖息地所在区域的学校等。

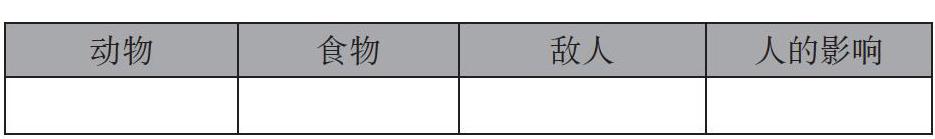

(5)小组要制订出自己的信息组织方式图,小组成员在工作中要有固定的方式记录自己的发现(如下表),这有利于培养学生利用图表的方式将信息整理归类。

(6)小组要对过程中的信息进行分级,教师要设计活动让学生们将思想、论点、支撑数据区分开来并做出相应的表格。比如,要求学生们画出栖息地的食物链,并将各种支撑信息标注出来,以帮助学生把食物链中的动物级别分辨出来。

(7)在小组提出初步研究结论后,教师要求各小组寻找材料对自己的结论进行支撑,这个过程将进一步引导学生进行深入的探究。

(8)每个小组选择一种宣传的方式,并制订环保活动的计划,对于计划的可行性要提供相关的证据。

(9)组织全体学生对各自小组的计划进行答辩,并对每个小组的互动计划打分。

(10)选择分数最高的计划和分数最低的计划,将全体学生重新分成两个团队,对计划进行实施,实施的过程中可以优化执行方案,实施中的技术难点由学生自主想办法解决,整个活动要有时间限制,要在一定的时间内结束。

(11)学生根据活动的开展情况、反馈情况进行总结,总结同样要求有证据支撑,特别是数据,如人们对活动的反应、反馈,活动目标达成与否的数据支撑等。

(12)学生对活动进行反思总结,总结分为项目反思和自我反思两部分:项目反思部分一定要总结的是项目计划的可行性验证,项目计划执行情况总结,是否所有步骤都进行顺利,有哪些目标达成了,哪些没有达成以及原因的分析。自我反思部分一定要包括学生个体在项目中发挥好的有哪些,贡献有哪些,总结自己未来可能更适合的工作有哪些。

这个课题笔者参考了一些国外的案例,并做了一些调整,主要的调整是开放性、数据支撑以及结果呈现,项目的结果极有可能是个失败的结果,但整个过程的经历,以及学生利用信息技术对于过程的记录将是一个课程的完美的“胜利”的结局。

悟与思

这样的课程可以有很多的方向,可以是自然的、社会的、文化的,知识与技能是在信息的收集整理、计划的编制与讨论、行动的实施与反思过程中学生自主与协作中进行的,关键是过程与方法和情感态度与价值观,学生经历了过程,经历了试错,这会帮助他们认识自我,确立人生观和价值观,帮助他们更坦然地面对“未知”的未来。

这个課程是由笔者对职业人生的一些反思引发的,是一块小砖,希望能引发读者们的一些思考,更希望大家多多指正批评。