蔡皋我住在长沙,屋顶开满花

邱苑婷

蔡皋在自家天台花园上 图/受访者提供

蔡皋住在长沙,一栋开满花的楼顶下。蔡皋曾经教娃娃读书,后来给孩子做书,现在为他们画画。蔡皋和“日本绘本之父”松居直合作过一本绘本,入了日本小学教材,因为绝版,二手书网上价格卖到了四五百。蔡皋一生中得过许多国际儿童读物领域的奖,她却害臊,说实非本意,不愿多提。

蔡皋今年73岁了。73岁的蔡皋有好多困惑。

自己做的事情,是不是没有什么太多的用,这令她困惑;在书里藏了许多话题,激不起回响,这令她困惑;曾经优秀的同辈人,眼见他们堕落腐坏,这令她困惑;现在的年轻人到底在想什么,这更令她困惑。“我和你们一样,每个年龄段有每个年龄段的苦恼。”

困惑的时候,蔡皋上身靠过来,双臂叠放在桌沿边,眼神如同一个十几岁的未谙世事的女孩子。“像你们年轻人,对我们这样的人还有兴趣吗?你来采访我,我倒是想采访采访你。我有什么价值呢?”她打开自己的笔记本,一笔一划认真记下来访者的媒体和名字。

如果只看她的新书《一蔸雨水一蔸禾》,很容易以为这只是田园牧歌式生活的又一个文艺样本。书装帧得清气,像铅笔涂鸦本一般,画着花花草草,写着来自生活点滴却如诗歌般的字句。

画里的花草都是从她屋顶长出来的。美术出版社附近的多层公寓里,她特意选了最顶楼,看中的就是这片能改造成花园的屋顶。从天上看,长沙好多居民楼都是水泥灰的,只有蔡皋家楼顶有点绿油油红扑扑的生气。初春要先浇地,拿软管一遍遍一天天地把地浇透,盼着树枝冒新芽,熬过春寒剪枝桠。夏天每天浇两次水,分别在清晨和傍晚。采访的时候是冬天,花园里只有小月季还在开着,树上的石榴缩成一颗颗枯黄的干球,蔡皋笑:“都睡觉咯!”

但她画的好些儿童绘本、民间故事,乍一看却是深深黑黑的。《宝儿》就是,封面左右两道深深的黑,只有中间三分之一是灰色的路。翻开再看,“很久以前,在一座老宅子里,住着宝儿和他的父母”,人和生活器具倒是色彩斑斓,但最先入眼帘的还是大面积浓重的黑,像窗格门框一样,把一家人的生活空间框在了一个平面里。

“我用黑色调来作结构,让它规范着画面,我以为实际上,生活就是如此这般地规范一切的。”她自我阐释。

轻与重

蔡皋对黑色最深刻的记忆来自考学。她成绩好,当年高考,株洲市七个应届录取的毕业生,她是其中之一。但她没上成大学,因为出身地主家庭。在一片红色的名字里,蔡皋的名字是黑的。

委屈,不甘,不公,这一切只能打碎牙齿往肚里咽。为什么,凭出身就可以认定一个人是“黑”的?她想不明白。当年,她爸爸是美国飞虎队的随队翻译,别人跳伞,翻译也要跟着跳,“他要跳伞他很怕的,可是就跳下去了。”爸爸拿到了银质奖章,对方给了他移民美国的机会,但只能走他一个。他拒绝了。“因为他爱国,因为他要对我们这个家庭负责。”

对公平的思考从那时播下了种子。曾经在漫长的黑夜里走过,蔡皋说自己“轻盈不起来”。《一蔸雨水一蔸禾》《百子纳福》《桃花源的故事》,那些现在看似轻盈的作品,是她卸重之后的疗愈。她把一个狂热年代的颠倒、恐惧画进了《宝儿》的黑色里,画在纸上了,于是便稍微消解掉一些沉积在经验里的伤痛。艺术是她对自己的捕捉、思考和安抚。

但就算是那些稍显轻盈之作,也不像表面上看起来那么简单。受松居直邀请、画《桃花源的故事》时,她把自己对公平的追问和理想放了进去——“阡陌交通,鸡犬相闻;……黄发垂髫,并怡然自乐”——她觉得大众对陶渊明有误解,这大同社会不是乌托邦,正是一个公平公正的社会该有的样子呀。

蔡皋喜欢用浓厚、对比强烈的民间色彩作画,比如人物通常穿着大红与大绿搭配的衣裳,她相信这种来自民间的朴素色彩搭配,用到极致也是美。但在她所有的作品里,《桃花源的故事》用色格外清爽。画作里,少见地有了大片留白,有了雾般朦胧的文人画气韵。她画两岸青绿、淡粉开遍,画渔夫在白溪中乘舟而上,画落英缤纷,又画土地平旷屋舍俨然的村落,画良田美池桑竹,隔着画面能听见鸡鸣狗吠和风穿桃林,能闻到农村烧柴火的味道。

渔夫溯溪而上寻找桃花源,她是在一笔一划中追问自己的根。她特地在村里画了一口井,那是桃花源的村民们挑担取水之处,她想,那也是她精神的饮水思源之所。

无心插柳

蔡皋不喜欢计划和筹谋。“但凡计划,一定不好,我只能去遇见。”

比如,提到蔡皋时,经常出现画家黄永玉评价她的一句话:“湖南有福了!”被宣传多了,蔡皋竟然有点委屈地想为自己解释,“搞得自己跟作秀一样的。”她说长沙普通话,“画画是我最開心的时候,开心的时候获了表扬,那我是意外的惊喜。黄永玉先生提出的表扬也完全是这种情况,我完全没想到。”

黄永玉说出这句话,是在看到蔡皋的绘本《晒龙袍的六月六》之后。黄永玉喜欢生猛、别开生面的风格,《晒龙袍的六月六》恰好符合,他喜欢其中的老练。

就连画画这件事,也像是命运的安排。“文革”后,她下农村当小学教师,一做就是十几年。那时候没地方画画,唯一的机会就是画展板。画画是她最开心的事儿,她简直把农业合作社的宣传画当艺术品在创作。一位湖南的画家老师画大壁画,她站在一边画小画。老师时不时低头看看她的,冷不丁说了句:“哎哟,色彩天才。”

她看看自己的画,也不知道哪天才,心想,天才就是这个样子的啊?

但心里是高兴的,像被天上掉下的金苹果砸中脑袋。

与松居直的相识,也是任其自然的结果。松居直是把蔡皋当好编辑来接待的。1982年以连环画画家身份调到湖南少儿出版社当编辑后,蔡皋觉得自己要回报这份工作,便拼了命地干好。她本来也是容易喜欢自己生活的人。有一年,她编的书把松居直赞助的四个奖都拿了,松居直点名要见她,说“一本好书背后一定有一个好编辑”。

松居直说,中国缺好编辑。

像某种启示,蔡皋听从了,就这样决心“先做好一个编辑”,做了大半辈子,直到2000年退休。和松居直认识那会儿,她已经快退休了,松居直直说“可惜了”,本来想把《桃花源的故事》交给她编辑。再看了蔡皋的画——既然编辑合作不成,何不创作合作呢?

但好编辑这事儿,如果看到了蔡皋书柜里那几十本“手账”,便丝毫不会意外了。

蔡皋从90年代就开始用硬壳笔记本记“手账”。往年的笔记本都整整齐齐、前胸贴后背地站在书柜里,书脊贴上年份标号。随便翻开哪本都是惊叹:清爽悦目的排版,多变的字体,寥寥几笔却异常点睛的钢笔简画,散文般诚实的文字,有趣的主题,令人莞尔的细节——这不就是一本本未面世的《一蔸雨水一蔸禾》吗?

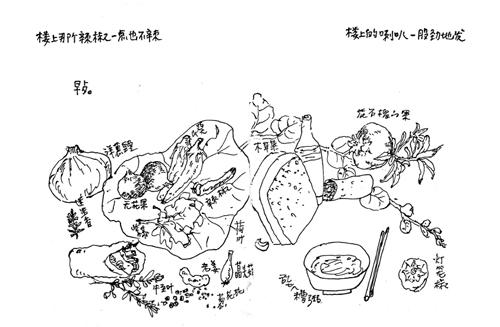

手绘插图

《桃花源的故事》

《一蔸雨水一蔸禾》也确实是从她多年的“手账”中撷取摘录的。她的手账不是简单地按日期分页,更多的是按主题分类:花草植物,遇见的人,长沙的童谣与手势,孩童间的游戏……她顺口用长沙话有节奏地念起来:

“月亮粑粑,里头坐个爹爹(读dia)。爹爹出来买菜,肚里坐个奶奶……”

这首童谣,变成了她的绘本《月亮粑粑》。小时候,蔡皋和小伙伴们会在有月亮的晚上一起唱,唱到最后一句是“抓哒和尚砍脑壳”,大家就横着手掌往另一个人脖子上一抹。改编绘本时,她琢磨又琢磨,和尚到底犯了什么大错,竟然要被“砍脑壳”,也不能真的把和尚被砍头的画面画在绘本里吧……

“好啦,轮到我今天把这童谣改成图书,我就想按自己的想法来改,首先把和尚改为一个光头小小子……和尚是个小孩子,童谣就好画了。怎样画都是可爱,犯事也只是犯到爬树上墙一类。‘砍头这种语言变成骂人话也只是‘你过扎砍脑壳的一类的无心话。再说,故事里、生活中小孩子淘气都不会遭太大惩罚,顶多挨大人几个‘栗壳子。”

就这样,蔡皋把童谣结尾改成了“抓哒和尚敲栗壳”。“也还算是顺口嘛!”

针脚与外婆

蔡皋写手账的习惯延续至今。当然,她不熟悉“手账”这个新潮词,只管它们叫笔记本。

我第一次遇见比采访者还认真的被采访者。蔡皋边聊边写,本子就放在面前,听到有意思、有触动的词,她会赶紧拿起笔写下来。若想起谁人说的金句,会让我等等,离座再回来时,手上捧着一小摞黑皮笔记本,一本本翻找。有时也让我看扉页的设计,比如书边页铅笔画的半圈虚线条。

她指着那圈虚线问:“你知道这是什么吗?”

“线装书的书脊线?”

“是针脚!”

她把这个小设计放进了自己编辑的一本书里,说起外婆的故事。她的外婆喜欢做针线活儿,也会画这针脚。儿时,外婆给她讲民间故事、唱民谣;如今,她自己成了外婆,把民谣和民间故事都画成绘本,把这口传的民间艺术再传给下一代。小孙子因为她与外人聊天忽略自己,一直生气地嘟着泡泡唇好引起她的注意。蔡皋暂时放下话头,笑呵呵把孙子抱腿上:“谢谢你哦!哈哈哈我冷落你了。”

“我写写写,老是会写到外婆。找力量,追源泉,就追到了民间;再往回找,还是找到童年。你如果不找源头的话没有力量的。你要搞清楚一件事情也要正本清源,一个人也是这样。”

蔡皋生长在一个“爱美”的、堂堂正正的家庭。“朴素美,我家里人都有这种本事,每个人都可以讲一大段故事。”朴素在她看来是源头的精神。提到自己的绘本《花木兰》时,她说得最多的也是“朴素”:

“这个女孩最难得的就是保持了她的朴素。要给她加官加爵的时候她不跪,她站着的,看着远方。她什么都不要,要回家尽孝心。回到家乡她跪下了,跪在古井面前。朴素到土疙瘩一样的了。”

说完朴素,她也说自己理解的“华丽”:“她能上能下,她大,可以在疆场当将帅,她回来,能还原自己朴素的女儿身。她多辽阔啊。”花木兰替父出征前换戎装,战后归乡换女装的场景,她用同样的画面结构画了两次,对比前后服装的变化。归乡后,花木兰梳妆换上的衣饰格外庄重:“我要强调她日常生活里的那種美,华丽啊。她其实可以不用华丽,但我一定要在这里说女人华丽。敢死还不华丽?”

她把心思藏进了画面的对比中,希望被读者看到,但落了空。

《花与人》

《荒原狐精》

“我这里面很多的话题,抛出去了,没人接。读者要传薪火,要让孩子看到文本精神,不是老看到故事就完啦。花木兰的故事都讲烂了还需要我画吗?我不过是抛一个话头嘛,你们接住了吗?我就是这样想问大家,但还是没听到回响。有没有话头,有,可能没有人去做点事,太匆忙了,大家都很忙,不会为一本图画书流连忘返的,不会的。

“但是我说过好作品它就是值得这样去看的,它就是跟我们血肉相连的。《花木兰》跟女性的话题有关。女性认同自己、拥抱自己,把自己看成既能文又能武。可以超越,人是可以超越的,你不要把自己看得太柔弱,柔弱里面也出刚强,平凡的日子里面它出奇迹。”

屋顶开花

屋顶有花园,自然也招来鸟。

蔡皋听鸟叫,听出了层次和规律。雄鸟一叫,雌鸟、雏鸟都飞来了;长声短声,叫鸟儿们集合,叫鸟儿们开会,也许在做一个报告——总之会觉得,“哎呀,好声音。”

她总觉得长沙灰不溜秋的,到处都是水泥楼房,整个环境沉闷、没有生气、缺乏想象力。自己做艺术,想要做清洁工,想要带来一点改变,改变了什么呢?她不免有点灰心丧气,但也时刻提醒着自己:不要过于乐观,也不要悲观,认真做自己的事情,把自己摆平好,跟自己过,跟自己提问,自己回答自己的问题,然后解决。

曾经在一次讲座上,有读者请教她,什么是艺术,说自己很痛苦,不知道什么是艺术。她想,她不知道怎么和对方谈,因为太长了,要用十分钟讲清楚,很难哦。但是她可以用自己七十多年的生活来体悟:什么样的生活是一种艺术?

会听鸟声,虽然听不懂,但心里愉悦。懂得多一点,便多听出一点层次和趣味。

观察一片金银花藤下不停地旋的叶子,金银花开的时候摘一朵,尝出极细的一点甜,紧接着是香和微苦。有蜜蜂来采,看它后腿挂两兜子米黄飞走。

“平凡、平淡的生活不是每个人都那么行的。它有很多灰色,但灰色里还是有缝隙,可以长出很奇异的东西出来。就像屋顶可以栽花一样,你有一盆土,你就要把希望搞下去。”

她觉得,艺术的功能在这里。

编辑 周建平 rwzkjpz@163.com