北方农牧交错带退耕还林与还草对地面节肢动物群落结构的影响

赵 娟,刘任涛,*,刘佳楠,常海涛,罗雅曦,张 静

1 宁夏大学西北退化生态系统恢复与重建教育部重点实验室, 银川 750021 2 宁夏大学农学院, 银川 750021

北方农牧交错带是我国面积最大和空间尺度最长的一种交错带,是世界四大农牧交错带之一[1]。近几十年来,该区域沙漠化急剧发展,生态环境恶化,已给当地人民生产、生活带来了极大危害,并对我国东部地区的生态环境和经济发展带来了不良影响,成为我国生态问题最为严重的生态系统类型之一[2]。因此,在北方农牧交错带,开展退耕还林还草工程,已成为促进区域退化土地恢复和植被重建、改善土壤环境、提高土地生产力的重要生态措施之一[3- 4]。并且,不同的退耕恢复措施诸如还林或还草措施,将会对地表植被恢复状态、土壤恢复进程等产生不同程度的差异性,结果将影响与植被、土壤关系密切的土壤动物群落结构分布[5]。地面节肢动物是陆地生态系统中土壤生物的重要组成部分,其通过自身活动与摄食参与土壤有机质分解和矿化,能够改善土壤结构[6],并且地面节肢动物还能够敏感地反映生境的优越程度及人类活动的影响,可作为土壤健康的生物指示作用指标[7]。所以,在北方农牧交错带,以地面节肢动物群落为研究对象,分析退耕还林与还草不同恢复措施地面节肢动物生物多样性演变规律,对于退化土地采取合理的恢复措施、加强生态系统管理与利用、促进退化生态系统结构与功能的有效恢复均具有重要意义。

近些年来,关于退耕还林与还草过程的研究主要集中在土壤结构变化[8]、植被变化[9- 10]、土壤微生物变化[11- 12]等方面。文倩等[11]在研究北方农牧交错带林地、耕地和草地中发现,灌溉耕地和草地土壤各项指数明显高于林地和雨养耕地土壤。郑佳丽等[10]通过对大通县北川河流域退耕还林与还草研究得出,在不同的退耕时间序列上,随着时间的推移,群落会逐渐趋于稳定,且退耕多年的群落物种多样性接近于天然林,这与刘硕[13]对鄂尔多斯、青海大通以及山西吕梁退耕还林与还草的研究结果相吻合。于艳华等[4]在遥感和GIS技术结合下通过对科尔沁沙地景观结构变化的研究,发现当农田退耕为林地与草地时,其土壤结构逐渐向均质与稳定的方向发展,物种生境逐渐好转。张宏霞等[12]对黄土高原丘陵沟壑区不同退耕还林模式对土壤微生物的影响研究表明,在不同的退耕模式下,细菌数量最多,放线菌次之,真菌数量最少。综合分析表明,退耕还林与还草可以有效改善土壤结构,使植物与微生物的生境发生好转[11- 12]。但是,在北方农牧交错带,关于不同退耕还林与还草措施对地面节肢动物群落结构差异性的影响规律研究,报道较少。

宁夏盐池县属于北方典型的农牧交错带,环境脆弱,土壤贫瘠且基质极不稳定,再加上干旱气候条件和人为活动的影响,使得该区域风蚀沙化严重,生产力显著下降,严重制约该区域社会经济的可持续发展[14]。为了防风固沙和促进草地恢复,自20世纪70年代以来,该区域采取了还林与还草等不同生态恢复措施,恢复了大面积林地和草地,为本研究提供了理想的试验场所[15]。鉴于此,在宁夏盐池县分别选取农田、草地、柠条林地和杨树林地4种类型样地,采用陷阱诱捕法对地面节肢动物群落进行调查,结合地表植被和土壤理化性质,比较退耕还林与还草对地面节肢动物群落结构的差异性,旨在为农牧交错带退耕还林与还草的生态效应评价、采用合理的退化土地恢复措施和人工林建设提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究样地位于宁夏盐池县境内东北部10 km处(37°49′ N,107°30′ E)。盐池县属于中温带半干旱区,年均气温7.7℃,最热月(7月)平均气温22.4℃,最冷月(1月)平均气温8.7℃;积温2751.7℃。年降水量289 mm,主要集中在7—9月,占全年降水量的60%以上,且年际变率大;年蒸发量2710 mm。年无霜期120 d。年均风速2.8 m/s,春冬两季风沙天气较多,每年5 m/s以上的扬沙达323次。该县域地带性土壤主要有黄绵土与灰钙土、淡灰钙土;非地带性土壤主要有风沙土、盐碱土和草甸土等,其中风沙土在中北部分布广泛。土壤质地多为轻壤土、沙壤土和沙土,结构松散,肥力较低。

该研究区域农田通常在耕作6 a之后由于农作物产量下降而经常导致弃耕,弃耕后土地发生退化和沙化。为了防风固沙和改善土壤环境,常采取人工种植柠条林地或杨树林地措施促进植被恢复。同时,对退耕农田采取封育管理措施进行自然恢复,亦是一种重要的生态恢复措施。结果出现农田、弃耕后自然恢复草地、人工柠条林地和杨树林地4种类型样地,为本研究提供了理想的研究样地模式。故本研究选择土壤类型、坡度等本底条件基本一致的种植15 a人工柠条林地和杨树林地、弃耕后自然恢复15 a草地为研究样地,以周围耕作6 a农田为对照,来开展地面节肢动物分布研究。其中,农田作物为玉米(Zeamays),平均高度为1.44 m,行距为75 cm,株距为25 cm,面积为11.8 hm2。人工种植柠条林地(Caraganakorshinskii)平均冠幅为0.42 m2,平均密度为0.52株/m2,面积为15.3 hm2,株距为7 m,行距介于5—8 m之间。人工种植杨树林地(Populus)平均高度为4.5 m,胸径为9 cm,株距为5 m,行距介于8—10 m之间,面积为14.0 hm2。弃耕后自然恢复草地采取围封措施,面积为15.8 hm2。地表植被主要包括猪毛蒿(Artemisiascoparia)、山苦荬(Ixerischinensis)、中亚白草(Pennisetumcentrasiaticum)和牛枝子(Lespedezapotaninii)等。

1.2 试验设计

分别在农田、人工杨树林地、人工柠条林地以及弃耕后自然恢复草地4种生境内,设置5个40 m×40 m重复样区,样区间距20—25 m。在每个重复样区内按照“S”形布设4个取样点,其中在农田、人工杨树林地、人工柠条林地考虑到人为种植模式,每隔2行在行带间空白区布设调查样点。4种生境共有80个取样点(4类型样地×5个重复样区×4个取样点)。试验调查于2016年7月底8月初进行。

1.3 地面节肢动物调查与标本鉴定

利用陷阱诱捕法,在每个取样点对地面节肢动物进行调查。具体方法为:在每个样点的中心位置,布设1个塑料杯(上、下直径分别为14 cm和7 cm,高度10 cm)埋入土中,杯口与地面齐平,同时在其内加入体积分数为3%的福尔马林溶液和少量甘油,以增加诱捕的有效性;并且,为了防止沙蜥(Phrynocephalus)等大型动物落入杯中,在杯口上覆盖网孔为2 cm的金属网。于2016年7月布设,持续时间为14 d,每3天检查1次,收集地面节肢动物。

将采集到的地面节肢动物根据《中国土壤动物检索图鉴》[16]、《昆虫分类》[17]和《宁夏贺兰山昆虫》[18]等参考书对其进行鉴定,所有地面节肢动物样品鉴定到科水平[19]。根据原始捕获量占每种生境总捕获量的百分比来划分各类群的数量等级:个体数占总捕获量的10%以上为优势类群,介于1%—10%为常见类群,介于0.1%—1%为稀有类群[20]。

1.4 植被调查与土样采集分析

在每个取样点用样方法调查植被个体数(株/m2)、物种数和平均高度(cm),样方面积为1 m × 1 m。由于农田为单一优势种植物,故调查了玉米高度(cm)、密度(株/m2)、行距(cm)和株距(cm)。

在每个取样点中心位置附近,采集0—10 cm的表层混合土壤带回实验室,取混合土样中的1/4来测定土壤含水量。将剩下的3/4土壤样品自然风干后过2 mm土壤筛,以去除树根等杂质,用于相关土壤理化性质分析。测定指标包括土壤粒径组成、土壤pH和电导率、土壤有机碳和总氮含量。

土壤含水量(%)采用烘干称重法进行测定(105℃,24 h)。土壤粒径组成(%)采用英国马尔文公司的Mastersizer 3000(英国)激光粒度仪-马尔文法。土壤pH值(水土比悬液为2.5∶1)和土壤电导率(水土比浸提液为5∶1)用P4多功能测定仪器测定(Muiti-line P4 Universal Meter, WTW公司,Germany)。土壤有机碳(g/kg)用重铬酸钾氧化外加热法测定;土壤总氮(g/kg)用凯氏定氮法(意大利DK6,UDK140分析仪)测定[21]。

1.5 数据采集与处理

将每个重复样区4个样点的节肢动物进行合并计算,用于统计个体数(只/陷阱)、类群数以及进行群落多样性指标计算,包括Shannon指数和Simpson指数。采用Jaccard相似性指数比较不同生境地面节肢动物群落间的相似性[22]。

Shannon指数H′计算公式为:

(1)

Simpson指数C计算公式为:

(2)

Jaccard相似性指数K计算公式为:

K=c/(a+b-c)

(3)

式中,S表示群落中的类群数,Pi表示类群i的个体数n在总个体N中的比例,即Pi=n/N。c表示两个群落A和B中共有的物种个体数,a表示群落A中的个体数,b表示群落B中的个体数。

所有数据均采用SPSS 20.0软件进行统计分析。采用单因素方差分析(One-way ANOVA)和最小显著差异法(LSD)比较不同数据组间的差异性。

利用已建立的4种类型样地地面节肢动物个体数据矩阵,采用DCA分析(Detrended correspondence analysis,DCA)确定排序轴的梯度长度(Lengths of gradient,LGA)。依据LGA值大小选择适宜的排序分析方法,其基本准则是:当LGA<4时,宜采用线性模型排序;当LGA>4时,宜采用非线性模型排序[23]。由于本文地面节肢动物群落DCA计算出的LGA=3.42<4,故采用线性模型的冗余分析(Redundancy analysis,RDA)来确定地面节肢动物个体数分布与土壤因子间的关系。同时,采用偏RDA分析(Partial RDA)和蒙特卡洛置换检验(MonteCarlo permutation test),定量评价每个因子对地面节肢动物群落分布变化的贡献率(即独立解释量)。在偏RDA分析的基础上,绘制地面节肢动物类群分布与解释变量关系的二维排序图(Biplot)。应用国际通用排序软件CANOCO 4.5进行分析运算[24]。为了保证试验数据满足正态分布及减小异常值对分析结果的影响,对动物类群个体数量及环境因子数据进行平方根转换。

2 结果与分析

2.1 环境特征

玉米、杨树和柠条平均高度分别为(1.45 ± 0.07)m、(4.96 ± 1.08)m和(0.92 ± 0.11)m。由于农田进行除草等耕作管理措施,故地表无草本植被分布。因此本研究中主要调查了杨树林地、柠条林地和草地的地表植被分布特征。由表1可知,不同类型样地间地表植物高度无显著差异性(P>0.05),但是地表植物密度和物种数均存在显著差异性(P<0.05)。地表植物物种数表现为杨树林地显著低于草地和柠条林地(P<0.05),而地表植物个体数表现为杨树林地显著高于草地和柠条林地(P<0.05)。

表1退耕还林与还草样地土壤和地表植被指标(均值±标准误)

Table1Soilpropertiesandherbaceousvegetationinresponsetoconversionofcroplandtoagroforestrylandversusnaturalgrassland(Mean±SE)

土壤总氮Soil total nitrogen/(g/kg)土壤有机碳Soil organic carbon/(g/kg)土壤pHSoil pH土壤含水量Soil moisture/%土壤沙粒Soil sand content/%土壤粘粉粒Soil clay plus silt content/%土壤电导率Electrical conductivity/(s/m)植物高度Height/cm植物密度Density/(株/m2)植物物种数Species richness/种农田 Cropland0.69±0.08a4.11±0.34a8.15±0.07a4.35±0.39a88.69±0.99b11.31±0.99a608.40±79.22a———杨树林地 Populus0.27±0.02c2.02±0.36b7.75±0.03c1.37±0.074b95.75±0.51a4.25±0.51b156.38±4.16b7.61±0.95a83.00±9.28a1.60±0.24b柠条林地 Caragana0.42±0.01b4.15±0.62a7.67±0.03c0.77±0.02c90.64±0.60b9.36±0.60a161.26±9.22b9.88±1.43a61.20±9.25b2.80±0.49a草地 Grassland0.36±0.01bc3.41±0.17a7.91±0.02b0.66±0.05c94.00±0.41a6.00±0.41b156.38±4.16b9.46±0.64a54.60±10.13b2.60±0.24aF18.675.9226.6775.4323.2423.2431.721.312.413.44

小写字母表示不同类型生境间存在显著差异性(P<0.05)

从表1可以看出,退耕还林与还草间土壤粒径组成存在显著差异性(P<0.05)。土壤沙粒含量表现为草地与杨树林地显著高于农田和柠条林地(P<0.05),而土壤粘粉粒含量表现为草地与杨树林地显著低于农田和柠条林地(P<0.05)。同时,不同类型样地间土壤电导率、pH、有机碳和总氮均存在显著差异性(P<0.05)。土壤电导率表现为农田显著高于其他3种样地(P<0.05),而后3种样地间无显著差异性(P>0.05)。土壤pH值表现为农田最高,草地次之,而柠条林地和杨树林地最低。土壤有机碳表现为农田、草地和柠条林地显著高于杨树林地(P<0.05),而前3种样地间无显著差异性(P>0.05)。土壤总氮含量表现为农田最高,柠条林地和草地次之,而杨树林地最低。

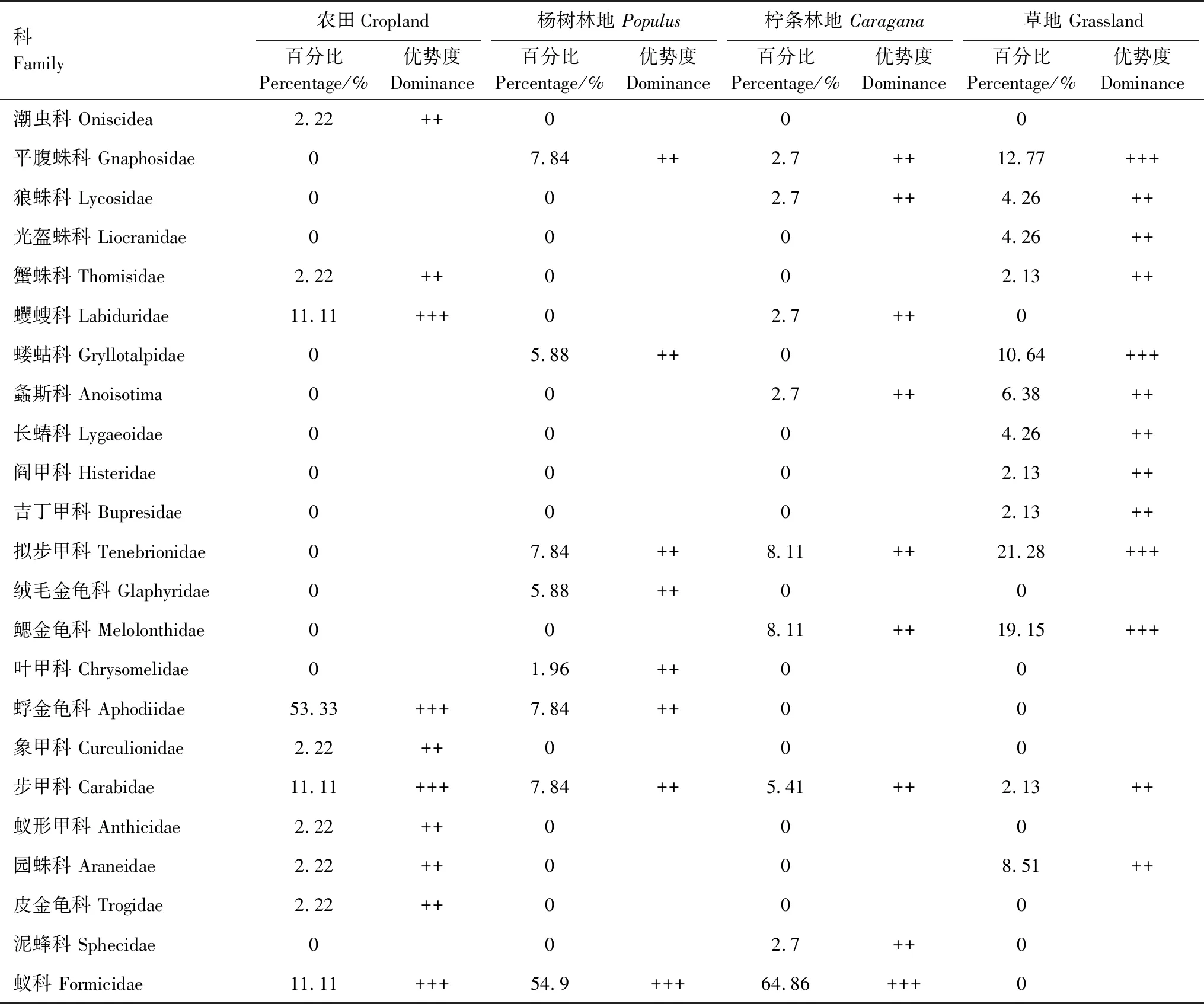

2.2 地面节肢动物群落组成特征

本研究共捕获地面节肢动物181只,隶属于7目23科(表2)。其中,优势类群包括蜉金龟科和蚁科,其个体数占总个体数45.30%;常见类群有13科,其个体数占总个体数49.17%;其余8科为稀有类群,其个体数占总个体数5.53%。

农田生境共获得地面节肢动物45只、10科。其中,优势类群有4科,分别为蜉金龟科、蚁科、步甲科和蠼螋科,个体数占总个体数86.67%;常见类群有6科,包括象甲科、蟹蛛科、蚁形甲科、园蛛科、皮金龟科和潮虫科,个体数占总个体数13.33%;无稀有类群。

杨树林地共获得地面节肢动物51只、7科。其中,优势类群为蚁科,个体数占总个体数54.90%;常见类群有6科,分别是步甲科、平腹蛛科、鳃金龟科、叶甲科、蝼蛄科、拟步甲科,个体数共占总个体数45.10%;无稀有类群。

柠条林地共获得地面节肢动物38只、10科。其中,优势类群为蚁科,个体数占总个体数63.16%;常见类群有9科,分别是蠼螋科、步甲科、平腹蛛科、鳃金龟科、拟步甲科、泥蜂科、叩甲科、狼蛛科和螽斯科,个体数占总个体数36.84%;无稀有类群。

草地生境共获得地面节肢动物47只、15类。其中,优势类群4类,分别是平腹蛛科、鳃金龟科、蝼蛄科和拟步甲科琵甲属,其个体数占总个体数61.70%;常见类群11类,分别是步甲科、蟹蛛科、园蛛科、蚁科、狼蛛科、螽斯科、阎甲科、吉丁甲科、光盔蛛科、长蝽科和绒毛金龟科,个体数占总个体数38.30%;无稀有类群。

退耕还林后优势类群数显著减少,表现为农田有4类优势类群,而柠条林地和杨树林地只有蚁科1类优势类群;常见类群数呈增加趋势,其优势度亦显著增加,从农田的13.33%增加到杨树林地和柠条林地的45.10%和36.84%。退耕还草后优势类群种类发生了显著变化,而优势度有所降低,从农田86.67%降为草地的61.70%;常见类群数及其优势度均呈现出显著增加趋势。4种类型样地生境中均未发现稀有类群。

表2退耕还林与还草样地地面节肢动物群落组成及多度分布

Table2Communitycompositionandabundancedistributionofground-activearthropodsinresponsetoconversionofcroplandtoagroforestrylandversusnaturalgrassland

科Family农田Cropland杨树林地 Populus柠条林地 Caragana草地 Grassland百分比Percentage/%优势度Dominance百分比Percentage/%优势度Dominance百分比Percentage/%优势度Dominance百分比Percentage/%优势度Dominance潮虫科 Oniscidea2.22++000平腹蛛科 Gnaphosidae07.84++2.7++12.77+++狼蛛科 Lycosidae002.7++4.26++光盔蛛科 Liocranidae0004.26++蟹蛛科 Thomisidae2.22++002.13++蠼螋科 Labiduridae11.11+++02.7++0蝼蛄科 Gryllotalpidae05.88++010.64+++螽斯科 Anoisotima002.7++6.38++长蝽科 Lygaeoidae0004.26++阎甲科 Histeridae0002.13++吉丁甲科 Bupresidae0002.13++拟步甲科 Tenebrionidae07.84++8.11++21.28+++绒毛金龟科 Glaphyridae05.88++00鳃金龟科 Melolonthidae008.11++19.15+++叶甲科 Chrysomelidae01.96++00蜉金龟科 Aphodiidae53.33+++7.84++00象甲科 Curculionidae2.22++000步甲科 Carabidae11.11+++7.84++5.41++2.13++蚁形甲科 Anthicidae2.22++000园蛛科 Araneidae2.22++008.51++皮金龟科 Trogidae2.22++000泥蜂科 Sphecidae002.7++0蚁科 Formicidae11.11+++54.9+++64.86+++0

个体数占全部捕获量的10%以上为优势类群, 用+++表示; 介于1%—10%为常见类群, 用++表示; 介于0.1%—1%为稀有类群, 用+表示

2.3 地面节肢动物群落多样性

由图1可知,退耕还林与还草措施对地面节肢动物类群数和Shannon指数均产生显著影响(P<0.05),表现为草地最高,杨树林地次之,农田和柠条林地最低。地面节肢动物个体数和Simpson指数表现为4种生境间均无显著差异性(P>0.05)。

图1 退耕还林与还草样地地面节肢动物群落多样性Fig.1 Diversity index of ground-active arthropods in response to conversion of cropland to agroforestry land versus natural grassland小写字母表示不同类型生境间存在显著差异性(P<0.05); CK: 农田 cropland; Y: 杨树林地 Populus; N: 柠条林地 Caragana; G: 草地 grassland

2.4 地面节肢动物群落相似性

从表3可以看出,农田和杨树林地、柠条林地、草地的共有类群数分别是2、3、4个,杨树林地和柠条林地、草地的共有类群数分别是5、6个,而柠条林地与草地的共有类群数为7个。

由表3可知,整体上不同生境样地间Jaccard相似性指数均较低,介于0.13—0.39之间,属于不相似或中等不相似。表现为杨树林地和柠条林地间、杨树林地和草地间、柠条林地和草地间地面节肢动物群落相似性指数最高,介于0.35—0.39之间,而农田与杨树林地、柠条林地和草地生境间地面节肢动物群落相似性指数最低,介于0.13—0.19之间。

表3 退耕还林与还草样地间地面节肢动物群落相似性指数

左下角为共有类群数, 右上角为Jaccard指数; Jaccard指数在0—0.3之间, 表示不相似, 0.3—0.59之间, 表示中等相似或者中等不相似, 0.7—0.8表示相似程度最高

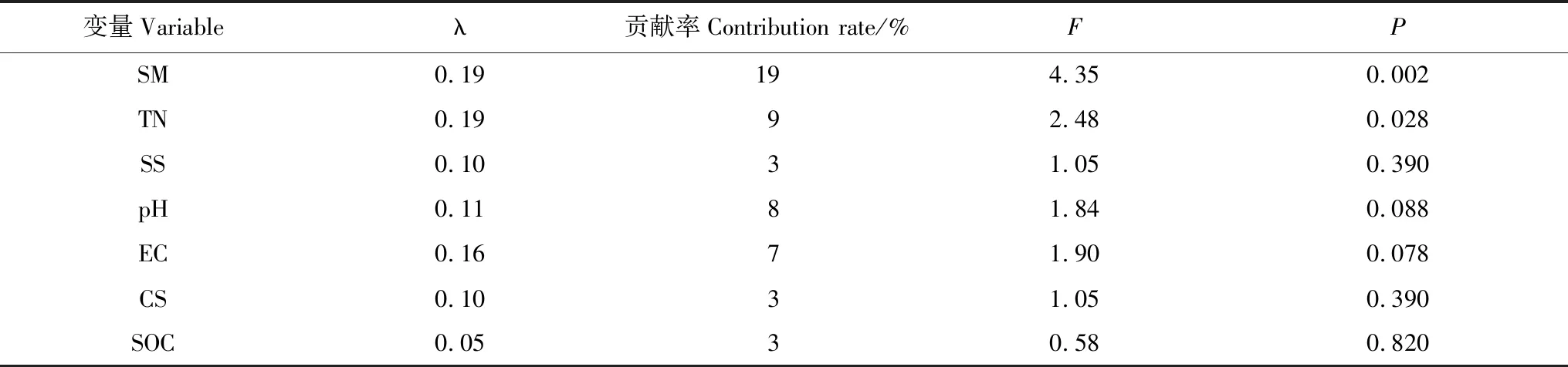

2.5 地面节肢动物群落与土壤因子间的RDA分析

对地面节肢动物个体数与土壤因子间关系的RDA排序分析表明,第1典型轴(F= 4.07,P= 0.004)和所有典型轴(F= 2.22,P= 0.002)在统计学上均达到显著水平,说明排序分析能够较好地反映地面节肢动物个体数与土壤因子的关系。并且,前两个排序轴累积解释了41.40%的地面节肢动物群落变异。从图2可以看出,与第1排序轴相关性最大的是土壤含水量(R2= 0.75)和土壤总氮含量(R2= 0.76),因此第一排序轴主要反映了土壤含水量与总氮含量的变化。沿着第一轴从右边向左边,农田和柠条林地与杨树林地分隔在坐标轴的两侧,而草地居中;沿着第二轴从上到下,草地和柠条林地与杨树林地的分隔在坐标轴的上下两部分,农田居中。

图2 地面节肢动物群落分布与土壤因子关系的RDA二维排序图Fig.2 RDA two-dimensional diagram of the relationship between ground-active arthropods and soil factorsTN: 土壤总氮 soil total nitrogen; SOC: 土壤有机碳 soil organic carbon; SM: 土壤含水量 soil moisture; SS: 土壤沙粒 soil sand content; CS: 土壤粘粉粒 soil clay plus silt content; EC: 电导率 electrical conductivity; pH: 土壤pH soil pH; 1: 蠼螋科 Labiduridae; 2: 蜉金龟科 Aphodiidae; 3: 象甲科 Curculionidae; 4: 步甲科 Carabidae; 5: 蟹蛛科 Thomisidae; 6: 蚁形甲科 Anthicidae; 7: 园蛛科 Araneidae; 8: 皮金龟科 Trogidae; 9: 蚁科 Formicidae; 10: 潮虫科 Oniscidea; 11: 平腹蛛科 Gnaphosidae; 12: 鳃金龟科 Melolonthidae; 13: 叶甲科 Chrysomelidae; 14: 蝼蛄科 Gryllotalpidae; 15: 拟步甲科 Tenebrionidae; 16: 绒毛金龟科 Glaphyridae; 17: 泥蜂科 Sphecidae; 18: 狼蛛科 Lycosidae; 19: 螽斯科 Anoisotima; 20: 阎甲科 Histeridae; 21: 吉丁甲科 Buprestidae; 22: 光盔蛛科 Liocranidae; 23: 长蝽科 Lygaedae;●=农田cropland, ◆=杨树林地 Populus, ▲=柠条林地 Caragana, ■=草地 grassland

偏RDA分析表明(表4),土壤含水量和总氮含量对地面节肢动物个体数分布产生显著影响(P<0.05),对地面节肢动物个体数的贡献率分别为19%和9%;而其余环境因子对地面节肢动物个体数影响不显著(P>0.05)。

表4土壤因子对土壤动物个体数变化的相对贡献偏RDA分析

Table4TherelativecontributionofPartialRDAanalysisofsoilfactorstothevariationofindividualnumberofground-activearthropods

变量Variableλ贡献率Contribution rate/%FPSM0.19194.350.002TN0.1992.480.028SS0.1031.050.390pH0.1181.840.088EC0.1671.900.078CS0.1031.050.390SOC0.0530.580.820

λ 边际效应 marginal effects. TN: 土壤总氮 soil total nitrogen; SOC: 土壤有机碳 soil organic carbon; SM: 土壤含水量 soil moisture; SS: 土壤沙粒 soil sand content; CS: 土壤粘粉粒 soil clay plus silt content; EC: 电导率 electrical conductivity pH: 土壤pH soil pH

3 讨论

3.1 退耕还林与还草对土壤与植被的影响

在北方农牧交错带,退耕还林还草已成为区域退化土地恢复和植被重建的重要生态措施之一[3,15]。但是,退耕还林与还草措施,对地表植被恢复状态、土壤恢复进程以及生物多样性均产生不同的影响[13,15]。本研究中,退耕还林还草后,柠条林地和草地地表植被物种数高于杨树林地,这与刘任涛和赵哈林[25- 26]等在科尔沁沙地的研究结果相吻合。研究表明,柠条灌丛具有增加地表植被物种多样性的作用[27]。退耕后封育草地可以增加地表植被个体数、物种丰富度,有助于地表植被恢复演替[28]。但是,杨树林地具有较多的地表植物个体数,这与实际调查中林下分布有较多的猪毛蒿有关。猪毛蒿是菊科蒿属的一年生草本,对杨树林地下较高的土壤水分(表1)具有较强的适应特征,个体数分布较多[29]。

土壤粒径组成是土壤的重要物理性质,是土壤质地的重要表现内容[21]。本研究中,草地和杨树林地土壤沙粒含量显著高于农田和柠条林地,而土壤粘粉粒分布则与之相反。农田土壤粘粉粒含量较高与农田耕作管理方式有关。每年春季,农田经常伴施有机肥,如羊粪或苦豆子残渣来增加土壤肥力和作物产量[30]。柠条林地土壤粘粉粒较高,一方面与柠条灌丛具有捕捉或滞留灰尘的作用有关[31],同时柠条灌丛林地地表有地衣结皮出现,为降尘等细粒物质的截存提供了有力条件[32]。并且,农田土壤含水量较高,这与农田灌溉措施有关;同时,夏季高温增加地表蒸发,灌溉后水分蒸发而导致土壤总盐分含量较高,结果土壤电导率和土壤pH值偏高[24]。杨树林地土壤含水量亦较高,这与夏季乔木林冠层覆盖可以有效降低地表土壤水分蒸发密切相关[26]。

土壤有机碳和总氮含量分布均表现为农田较高,这与农田施肥管理措施密切相关[25]。柠条林地和草地土壤有机碳和总氮含量高于杨树林地,这与Liu等[26]在科尔沁沙地的研究结果相一致。柠条是豆科植物,根系含有大量的根瘤菌,可以固定空气中的氮素,激发土壤中微生物对有机物质的分解[31],进而有利于土壤全氮的积累;另外,柠条灌丛有利于土壤细粒物质的积存和土壤粘粉粒的增加,结果导致柠条林地土壤有机碳较高[31-32]。弃耕后自然恢复封育草地生境中地表植物分布广泛,具有致密的浅层根系,可以富集土壤养分,从而提高土壤有机碳和总氮含量[33]。相反,杨树林地地表植被分布单一,不利于土壤养分的改善,结果杨树林地土壤有机碳和总氮含量较低[5]。

3.2 退耕还林与还草对地面节肢动物群落结构的影响

农牧交错带退耕还林与还草措施对土壤性质及其地表植被影响的同时,亦对栖居其内的地面节肢动物分布产生显著影响[34- 35]。通过比较不同类型生境中地面节肢动物优势类群的分布,发现退耕还林后优势类群数发生显著变化,农田和草地优势类群数较多,均为4类,而柠条林地和杨树林地优势类群均为蚁科1类。这可能是因为人工生境或人工种植的单种纯林,容易出现单一动物类群造成的[36]。而本研究中农田出现的优势类群较多,原因可能与农田中土壤总氮含量以及水分值均较高有关。土壤含水量和土壤总氮含量通过影响地上植被,从而间接的影响地面节肢动物的数量,这与RDA得到的结果一致(表4)。常见类群数在退耕还林和还草后均有所增加,表现为农田捕获常见类群6类,杨树林地捕获常见类群7类,柠条林地捕获常见类群9类,而草地捕获常见类群11类。这可能是因为农田中有强烈的人为活动干扰,而其他生境比较稳定,缺少干扰,导致更多的节肢动物前来定居[34]。同时,草地和柠条林地地面节肢动物常见类群高于杨树林地,退耕还柠条林和还草后地表植被丰富,可以为更多的大型地面节肢动物提供充足的食源和适宜的生境,使得地面节肢动物常见类群数增多[37]。但是4种类型样地生境中均未发现稀有类群。这可能是因为4种样地生境所营造的土壤环境条件能够满足大多数地面节肢动物生存[38]。

地面节肢动物群落多样性表现为草地地面节肢动物类群数和Shannon指数高于林地,亦高于农田。这与刘新民和门丽娜[35]对自然恢复和人工林建设对地面节肢动物多样性的生态效应研究结果相一致。从恢复地面节肢动物类群数和Shannon指数多样性的角度来看,与退耕还林相比,退耕还草措施更能够促进地面节肢动物多样性的恢复。而个体数和Simpson指数在4种生境间无显著差异性,这可能是因为4种不同类型生境中食物可利用性限制造成的[39]。在4种不同的生境中,其环境条件均能够提供一定数量的食物来保证地面节肢动物生存,因此个体数和Simpson指数在4种不同的生境中并未出现差异性。这说明不同土地利用类型对地面节肢动物的类群数和Shannon指数影响较大,而对个体数和Simpson指数影响较小。所以,在农牧交错带,实施退耕还林与还草,减轻不合理的人类活动,是维持地面节肢动物群落多样性的一个有效途径[40]。

从群落相似性指数来看,表现为草地和林地生境间地面节肢动物群落相似性指数最高,介于0.35—0.39之间,而农田与林地和草地生境间地面节肢动物群落相似性指数最低,介于0.13—0.19之间。这说明不同类型生境中地面节肢动物群落组成差异很大。在自然条件差,人为扰动强烈的农田生境中,其地面节肢动物组成变化较大,地面节肢动物群落相似性指数低,但是在植被覆盖好,人为干扰少的林地和草地生境中,地面节肢动物相似性高[41- 42]。但是总体来看,本研究的4种生境样地间,节肢动物群落相似性指数均较低,群落组成结构差异较大,这是因为不同的植被条件能够影响土壤动物群落的物种组成和各类群的数量分布[43]。

3.3 地面节肢动物群落与土壤因子的关系

RDA和偏RDA分析结果表明,土壤含水量与总氮含量是影响土壤动物个体数的主要因素,这与Zhao和Liu[44]的研究结果一致。农田灌溉、施肥等管理措施直接决定了土壤含水量和土壤总氮含量水平,这影响到地面节肢动物个体数分布[45]。本研究中,相关土壤因子对地面节肢动物个体数分布的总贡献率仅为52%,说明仍有其他重要因素如土壤温度等因子对地面节肢动物个体数分布产生深刻影响[24]。研究表明,夏季土壤温度差异是影响地面节肢动物个体数分布的重要因素之一[46],下一步需要对土壤温度等其他环境因素进行调查。

另外,沿着第一轴从右边向左边,农田和柠条林地与杨树林地分隔在坐标轴的两侧,而草地居中;沿着第二轴从上到下,草地和柠条林地与杨树林地的分隔在坐标轴的上下两部分,农田居中。说明农田与林地间、草地与林地间地面节肢动物群落组成相似性较小,这与Jaccard指数(表3)的结果相一致。

4 结论

(1)退耕还柠条林地对土壤粒径组成分布产生显著影响,而退耕还柠条林地和还草对土壤有机碳和总氮含量分布的影响更为重要。

(2)退耕还林与还草仅对地面节肢动物类群数和Shannon指数产生显著影响,而对个体数和优势度指数影响较小。弃耕后自然恢复草地可以增加地面节肢动物多样性,有利于生物多样性的恢复。

(3)退耕还林与还草对地表植物分布和土壤理化性质均产生显著影响。从生物多样性角度来看,弃耕后自然恢复草地的节肢动物多样性恢复效应优于退耕还林措施,而且退耕后人工柠条林地建设优于杨树林地。