苏格拉底实在招人厌烦

董可馨

奥林匹斯诸神

公元前800年左右,以古希腊哲学为代表的西方文明开始闪耀。但古希腊哲学不是从石头里蹦出来,它的成形经历了从神话宗教到自然哲学,再到政治哲学的一次次转向。

最终,以古希腊哲学的形态,人类哲学品质终得以定型,也在相当程度上规定了后来的哲学路径,以至于怀特海说:“整个西方哲学史,不过是柏拉图主义的注脚。”

在文明的意义上,不知是哲学成就了古希腊,还是古希腊成就了哲学。

辩论的逻辑

后来为我们所熟知的古希腊文明创造者,并非希腊半岛的原住民。

在它之前,希腊半岛还存在过两个更为远古的文明:米诺斯文明和迈锡尼文明。只是到了公元前1000年左右,讲希腊语的部落才迁到希腊半岛,并建立起城邦形态的政治组织。

虽然城邦林立的古希腊始终没有形成类似中华文明那样的统一体,但分裂政治形态下的古希腊人却共享着同一套文化和宗教:对奥林匹斯诸神的崇拜。

众神之王宙斯统治着宇宙万物,享有至高地位,却也不时幻化成各种样子偷偷降临人间,给凡人女子留下半人半神的子嗣。

以现今的眼光来看,奥林匹斯神话已相当世俗而开放。其中的神被理性化了,变得和人一样,拥有七情六欲、喜怒哀乐,甚至于神也要受制于难以逃避的命运。

古希腊人在宗教思考中所展现出的理性精神,极大地影响了他们的哲学品味。公元前六七世纪,当古希腊宗教发生转向时,自然哲学出现了。

那时候的古希腊哲人,对世界的认识很朴素。

泰勒斯认为,“水生万物,万物复归于水”。赫拉克利特说,“世界是一团永恒的活火,按一定尺度燃烧,按一定尺度熄灭”。阿那克西美尼觉得,气才是世界的本源。

但不论世界是火、是水还是气,人们开始相信,自然力能够为人的理性所把握,而理性的方法就是逻辑和推理。

发达的逻辑是古希腊人最为重要的发明之一,它来自辩论。不论是《理想国》这种古希腊哲学发端时期的作品,还是古希腊人日常的政治生活,都以辩论为基本方式。所以在古希腊人那里,政治被视为言说的艺术。通过辩论参与公共生活,对于以雅典人为代表的古希腊人至关重要。

这其中,最擅长辩论的,就是那位著名的苏格拉底。

以现今的眼光来看,奥林匹斯神话已相当世俗而开放。

习俗与自然

《苏格拉底之死》,雅克- 路易·大卫,1787年画中镇定自若、一如既往讨论哲学的苏格拉底使人崇敬,而他周围哀恸不已的朋友们增添了画面的悲剧性

在《理想国》中,苏格拉底实在招人厌烦。

这位号称“最早的哲人”的家伙,似乎没有正事可做,总是喜欢找人聊天,还常常叫人下不来台。他每遇到一个人,便问:正义是什么?

“帮助朋友和伤害敌人就是正义。”人家答。

“那万一你错把好人当成敌人,把坏人当成朋友呢?”苏格拉底不甘心,他要接着问。

“欠钱还钱就是正义。”第二个人说。

“万一对方是个疯子,拿了钱去伤害自己呢?”苏格拉底还是不满意。

“正义就是强者的利益。”第三个人斩钉截铁。

这不是强盗逻辑吗?!

最后,苏格拉底也没有得到关于正义的定论。

在一次次地追问和辩论中,人们惯常所认定的正义被不断否定和修正,但是作为目的的正义,始终是苏格拉底追问的核心。

苏格拉底很疑惑,他只是想知道,正义本身,究竟是什么?如果它不是一个稳定而恒常的东西,没有一个固定的标准,而只是从习惯的角度去判断,那么对正义的根本存在的讨论,就失去了基础。

这是《理想国》开篇的经典桥段,实际上引出了古希腊哲学所蕴含的重要问题。不过,我们先不急着解释对话背后的深意,要理解古希腊哲学,还可以再讲一个故事,悲剧作家索福克勒斯的经典作品《安提戈涅》。

底比斯国王俄狄浦斯有两个儿子,他们在争夺王位时同归于尽,新国王克瑞翁给其中一个举行了盛大的葬礼,而将另一个曝尸荒野,任其腐烂和被野兽吃掉。两位王子的妹妹安提戈涅认为,这违反了“上天的法则”,死者都应该被安葬,因而不顾国王的禁令,掩埋了那个被曝尸的兄长,结果因此被处以死刑。

在国王面前,安提戈涅呐喊道:“我并不相信你的命令如此强大有力,以至于竟能僭越虽不成文但永恒不变的法则,因为你也不过是一介凡夫。”故事的最后,安提戈涅自杀身亡。

这两则看似毫无关联的故事,实际上隐含着一对相同的冲突。

前一个故事中三个人對正义的惯常理解,和后一个故事里国王所代表的立场,都可以被一个概念所替换:习俗。

同样,无论是苏格拉底的“正义”,还是安提戈涅的“上天的法则”,也都可以被替换为“自然”。

在古希腊人的语境中,习俗代表着传统礼法和旧有习惯,自然则意味着永恒的规律,也即真理。

所以彼时的自然,既不同于今日意义上的自然,也并非中国人所理解的自然。实际上它开创了另一个传统,不过,这还要到后面去说。

在古希腊文明的早期,人们认为遵从传统和习俗就是正义的,它规约着人的基本生活。诗人品达就说过“习俗乃万物之王”这样的话。但古希腊人没有止步于此,他们在苏格拉底式的思考和追问中,不断以理性挑战习俗、拷问传统,以至于最终促成了古希腊哲学精神的重要转向。

古希腊人开始相信,在现实政治生活之上,还存在着永恒的真理。它的存在,不取决于人们的主觀意愿,但它能够为人的理性所认识和把握,而一旦为人所认识,就应该作为政治生活的基本依据。其实,这就是西方文明中自然法概念的起源,也是古希腊政治哲学的起源。

在这个意义上,古希腊精神是理性主义的,也是自然主义的。虽然古希腊作为一段历史时期早已尘封,没能延续下来,但这种精神特质一直流淌在西方文明的血液中,并与中国文明形成巨大分野。

苏格拉底与孔子

在《理想国》中,柏拉图以苏格拉底的名义,建造了一座由“哲人王”统治的理想城邦。

在这个“好城邦”的每个部分,柏拉图都为之安排了具体的政治措施。城邦的结构由从上到下依次由哲人王、金银品质的护卫者阶层、铜铁品质的平民生产者构成;各个阶层各有职所、各认其命、和谐共处,共同维护城邦的稳定繁荣,对抗外来侵略和防止内部动乱。城邦实行最原始的“共产主义”,对妇女和儿童采用“共同所有、统一规划”的方式进行管理。

他们在苏格拉底式的思考和追问中,不断以理性挑战习俗、拷问传统。

这个构想在后来被很多憧憬自由主义生活方式的人批评。但我们先放下喜好,就把它视为柏拉图的一次思想实验。在这个实验里,模范城邦是一个理想型,也是一种“自然”。相对于现实世界中的城邦,它高高在上,代表一种完美的理念。

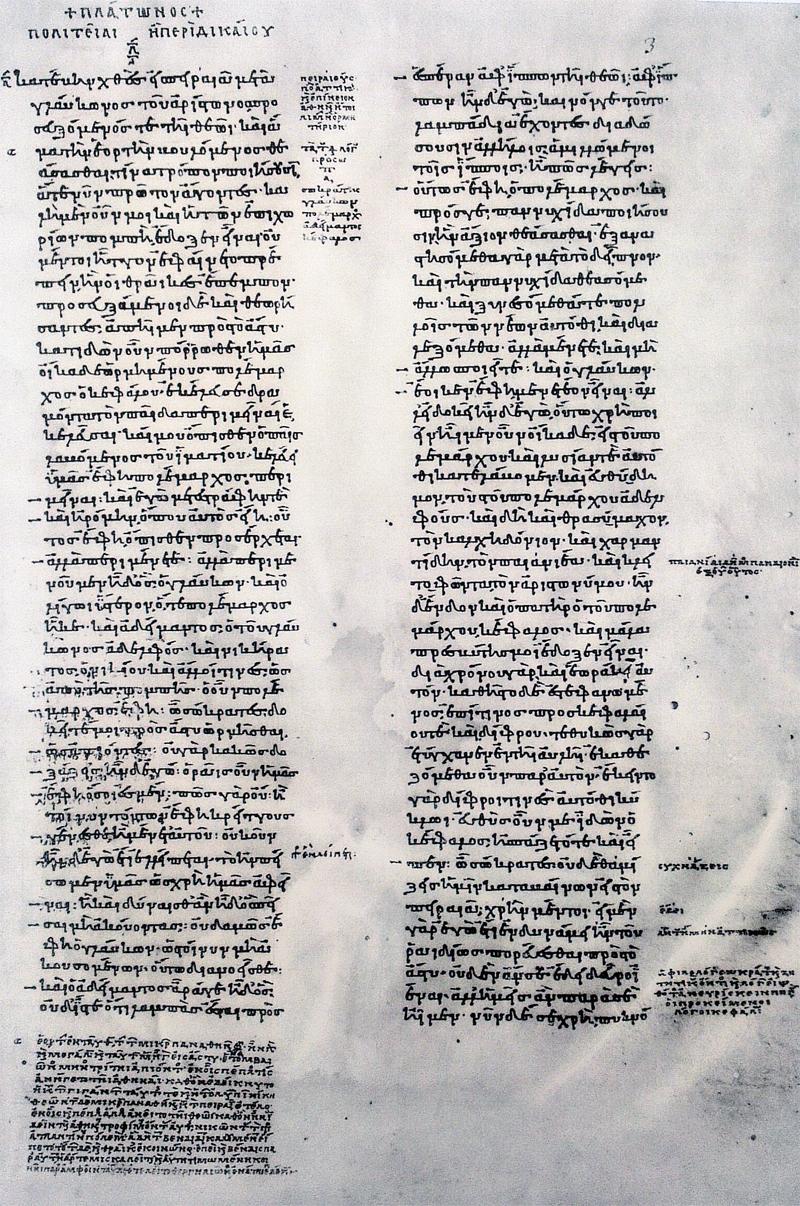

现存最古老的《理想国》抄本(作于9世纪),藏于巴黎国家档案馆

不唯城邦有理想型,对于柏拉图来说,世间万事万物都有一个完美的理念形态。现实中的事物不过是对理念的模仿,都是虚幻的、有缺陷的。普通人通过认识现实来把握事物,由此获得的知识只能算一种“意见”;只有通过理性的方法,借助逻辑思考认识理念,才算获得了真理。

其实从这里,也引出了西方文明中强烈的政治批判传统。古希腊式自然主义的传统和希伯来宗教传统暗合,并在此后演绎出各种自然法理论和社会批判学说。在“自然”的对照下,现实应当依据其标准,被批判和规制。所以在改造现实这件事上,柏拉图不是西方哲人中最后一个怀有强烈兴趣的。

当然,柏拉图也不是第一个。在思想倾向上,柏拉图跟随了他的老师苏格拉底。

在苏格拉底所生活的时代,雅典已经走过了民主政治的黄金期,昔日希腊世界的老大正被党争和内耗拖入深渊,苏格拉底对现实政治的不满正是来源于此。他认为,正义和美德并不蕴含于传统和习俗中,相反,它们应当是理性思考的产物。所以,他也不主张通过回到过去来消除现实政治中的腐败与堕落,而是希望按照理性思考的结果,创造一种全新的政治与社会规范,以实现人的本质。

在这一点上,苏格拉底与梦不到周公就会内疚的孔子,完全不同。期盼复古的孔子所开创的儒家思想传统,走上了另一条中国式自然主义路径。

孔子的终生梦想就是“复周礼”,而周礼的核心是以家庭为中心的礼仪秩序。

在《论语》第二章里,有子说:“本立而道生,孝弟也者,其为仁之本与?”基于亲子关系的孝,被作为生命的根本,不仅是顺乎自然人性的伦常和情感,还要以此夯实家庭,以便扩展为整个社会秩序。在这个意义上,孝道,不仅被作为道德的根本和主干,成为了转化其他道德和社会治理之道的母胎,也被作为基石建起了整座政治体的高楼大厦。

在这里,中西文明分开两途,前者发现自然,后者发明自然。