中国区域经济平衡发展战略的回顾与思考(1949 —1978年)

段 艳 陈 耀

(贵州省社会科学院,贵州 贵阳 550002;中国社会科学院 工业经济研究所,北京 100836)

区域经济发展战略是一个国家经济社会发展总体战略的重要组成部分。区域经济发展战略是指对一定区域内经济、社会发展有关全局性、长远性、关键性的问题所作的筹划和决策。我国作为发展中的大国,幅员辽阔,资源丰富,但各区域间的人口、资源等经济发展要素的分布十分不均衡,因而,采取何种合适的区域经济发展战略对我国经济的增长至关重要。现阶段中国区域经济协调发展战略的制定和实施,既是对新中国成立初期提出的区域经济平衡发展战略的承接,又是立足于现实国情不断创新发展的崭新实践。回顾和思考中国区域经济平衡发展战略,有利于我们更好地把握和实施区域经济协调发展战略。

区域经济平衡发展战略是指,为了拉动内地工业发展,改变区域经济发展严重不平衡的历史旧貌,我国从1950年至1978年有步骤、有重点地增加内地建设资金,减少沿海投资,以缩小地区差距,实现区域平衡发展目标的内陆地区重点发展战略。本文从区域经济平衡发展战略的提出背景、整体布局及投资重点等方面进行回顾,并对平衡发展战略的政策效应进行深度思考,以期为新时代我国区域经济协调发展战略的顺利实施提供历史启迪。

一、区域经济平衡发展战略回顾

1950年6月,在中央人民政府政务院财政经济委员会第二次会议上,薄一波提出拟订1951—1955年全国经济恢复与建设计划的轮廓,得到了会议的同意。工业区域布局的问题正式提上了议事日程。当时考虑工业布局最重要的原则有六项:第一,从培植千百万人民的生产技术,尤其是培植落后地区人民的技术,发挥他们最高度的创造性着眼,尽可能使生产力均等地配置于全国,使全国的天然资源与劳动技术有普遍、平衡的发展。第二,为了改变工业的制造地与市场脱节,商品运费超过其生产成本甚远的状况,工业生产地应接近原料地与消费地,减少不合理的远距离运输。第三,从中国广大的西北与西南有丰富的矿藏和原料,可以发展工业着眼,努力提高边疆地区的生产力。第四,利用经济地域发展综合工业。第五,消灭都市和农村间的对立与矛盾。第六,工业布局不能完全依照经济的观点,必须考虑国防的因素。[1]436-437

由此可见,这一时期的区域经济平衡发展战略旨在拉动内地工业,其提出有着深刻的历史背景和多重压力。

(一)区域经济平衡发展战略的提出背景

1.经济发展不平衡,区域布局待调整

新中国成立前夕,中共中央指出:由于中国地域辽阔,经济发展不平衡,因此,在中央领导下的区域制,在相当长时期内仍然成为必要。根据过渡时期的特点,区域经济工作的方针是,在分区经营的基础之上,有步骤、有重点地走向统一。1950—1952年,中央对各大区域的投资,实行了因地制宜,有区别、有重点的政策。这个时期,国家投入基本建设资金最多的是东北地区,其次为华东和华北,西北、西南的比重很小,沿海高于内地。据统计,1952年,中国沿海各省的工业产值约占全国工业总产值的70%,其中80%的钢铁生产集中在沿海,70%的纺织业集中在上海、天津和青岛。[2]91广大内地特别是边疆少数民族地区几乎没有现代工业。针对这种区域发展极端不平衡的现实国情,新中国采取了拉动内地经济发展,以缩小地区差距,实现区域平衡发展目标的内陆地区重点发展战略。

2.国际局势紧张,国防上迫切需要

新中国成立初期,西方国家对华封锁禁运,我国安全受到严重威胁。1950年朝鲜战争爆发后,中国被迫卷入战争,抗美援朝。美国派兵进驻台湾,阻止中国的统一,并于1955年用原子弹威胁中国。中国与美国为首的西方资本主义世界的严重对立,使得中国工业布局不仅是经济问题,还是政治问题,因为这直接关系国家的安全和统一。“一五”计划出于国家安全、充分利用现有工业基础以及区域经济平衡发展等多种因素考虑,制定了一个兼顾国防、长期建设和投资效益的区域投资方案,使旧中国遗留下来的畸形布局和区域之间的极端不平衡状况有所改善。

3.国内基础工业薄弱,资本要素极度稀缺

在建国初期,中国作为一个贫穷落后的农业国家,将近90%的人口在农村生活和就业,工业的基础十分薄弱。1952年,中国人均国民收入只有119元,新中国经济发展处于很低级的阶段。在当时党和国家领导人看来,没有军事工业就没有国防,工业落后很有可能让新中国再次陷入被动挨打的困局。所以,为了尽快摆脱这种落后被动的局面,新中国推行重工业优先发展战略。然而,低收入水平抑制资本的积累,因此,在主要生产要素中,资本是最为稀缺的。[3]30,36新中国生产剩余少、外汇少、资金分散的要素禀赋结构与第一代革命领导人迫于局势作出的选择——重工业优先发展战略(建设周期长、关键设备须进口、一次性投入多)之间有着突出的矛盾。这一突出的矛盾严重压抑了新中国在长达30年的时间里经济发展的速度和效益。

优先发展重工业的方针决定着区域发展战略的形成与实施。实施工业化方针不能不考虑各个区域交通、能源等基础设施水平及国防因素,加之从工业化角度理解马克思恩格斯关于“大工业在全国的尽可能均衡的分布是消灭城市和乡村的分离的条件”,[4]647新中国自然地选择了区域经济平衡发展战略。

(二)区域经济平衡发展战略的整体布局及投资重点

1.整体布局

《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划(1953—1957)》指出:“我国工业原来畸形地偏集于一方和沿海的状态,在经济上和国防上都是不合理的。”我们的区域经济平衡发展战略,旨在“在全国各地区适当地分布工业的生产力,使工业接近原料、燃料的产区和消费地区,并适合于巩固国防的条件,来逐步地改变这种不合理的状态,提高落后地区的经济水平”。[5]31-32

“一五”计划对于工业基本建设的地区分布作了以下主要部署:“合理地利用东北、上海和其他城市已有的工业基础,发挥它们的作用”,完成“以鞍山钢铁联合企业为中心的东北工业基地的建设,使这个基地能够更有能力地在技术上支援新工业地区的建设”;“积极地进行华北、西北、华中等地新的工业地区的建设”;“在西南开始部分的工业建设”;[5]32等等。

1958年6月1日,中共中央发出《关于加强协作区工作的决定》,将全国划分为东北、华北、华东、华南、华中、西南、西北等7个协作区,要求各协作区“根据各个经济区域的资源等条件,按照全国统一的规划,尽快地分别建立大型的工业骨干和经济中心,形成若干个具有比较完整的工业体系的经济区域”。[6]8设想在这七大区域同时建设不同水平、各具特点、大力协同、农轻重关系协调发展的经济体系。

20世纪60年代,中苏交恶不断升级,美国在中国东南沿海的攻势凌厉。1964年,一场以战备为指导思想的大规模国防、科技、工业和交通基本设施建设,即在我国中西部地区的13个省、自治区实施的“三线”建设拉开了帷幕。1965年9月12日,国家计委拟出第三个五年计划,特别强调,第三个五个计划期间,必须集中国家的人力、物力、财力,把“三线”地区的国防工业,原料、材料、燃料、动力、机械、化学工业,以及交通运输系统逐步建设起来,使“三线”地区成为一个初具规模的战略大后方。

“四五”计划(1971—1975年实施)提出,以阶级斗争为纲,狠抓备战,集中力量建设“三线”战略后方,建立不同水平、各有特点、各自为战、大力协同的西南、西北、中原、华南、华东、东北、山东、闽赣、新疆等十大经济协作区;各自有步骤地建设冶金、国防机械、燃料动力、化工体系;初步建成我国独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,扭转“南粮北调”“北煤南运”局面。

2.投资重点

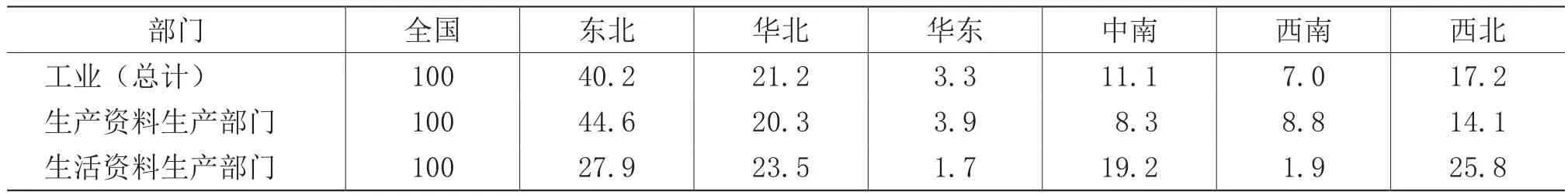

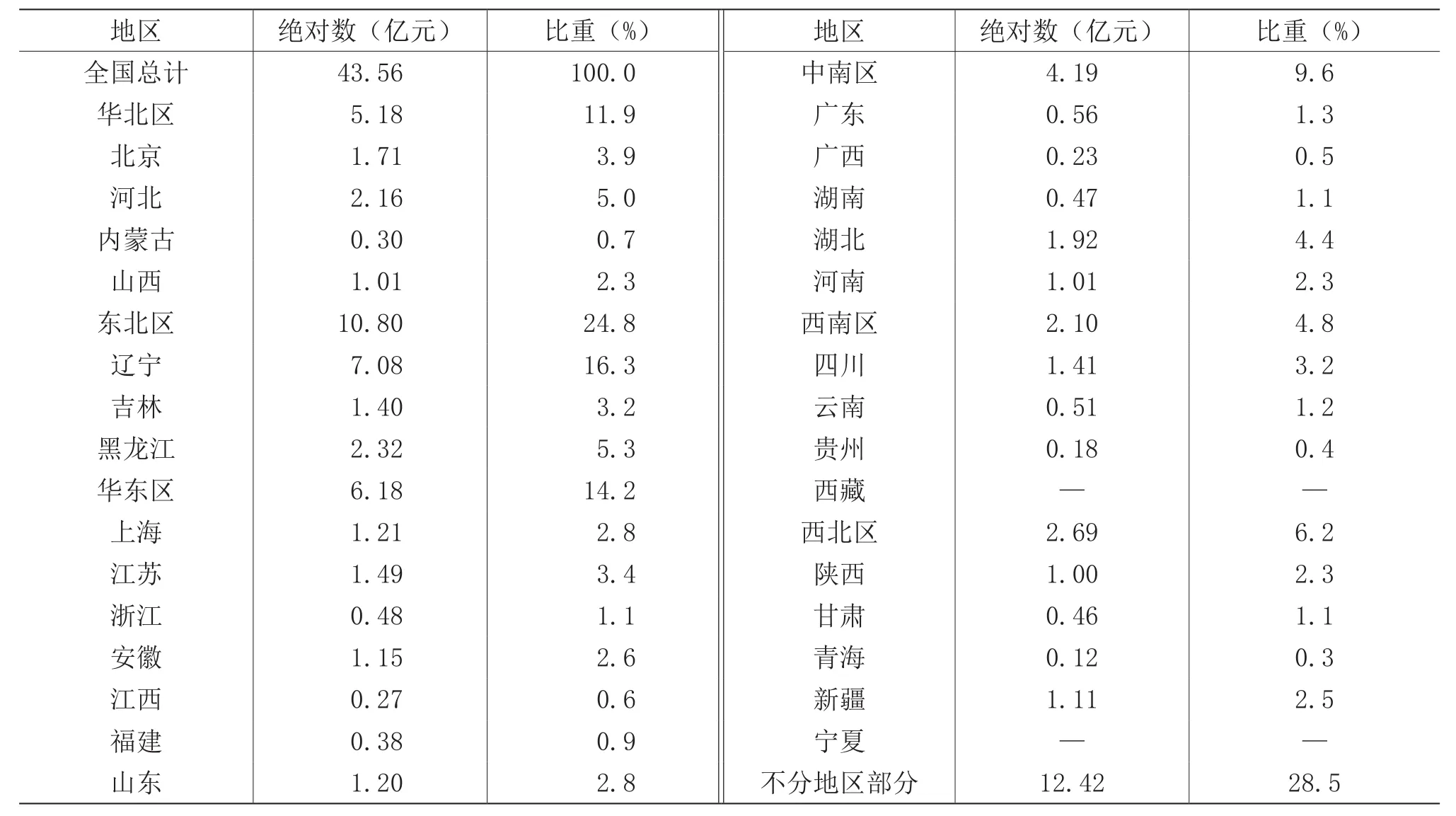

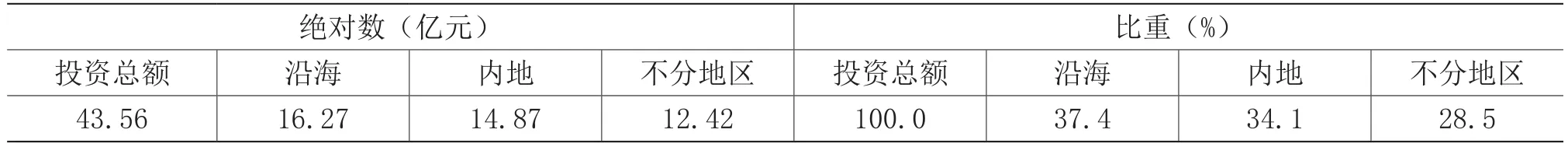

在国民经济恢复时期(1949—1952年),中央投资的基本建设项目主要安排在东北,其次为华东和华北,西北、西南的比重很小,沿海高于内地(详见表1、表2、表3)。在中央统一指导下,各大区从当地实际情况出发,因地制宜地投资,形成各自进行恢复建设的特点。东北重点投资重工业和国防工业,华北重点投资国营工业和市政建设,华东重点投资水利事业(治淮工程占突出位置),中南区的投资重点是工业(其中棉纺织业占工业投资第一位)和水利(其最大项目是荆江分洪工程),西北和西南主要投资铁路和公路建设。

表1.1951年工业基本建设工作总量区域分布比重[1]434

在第一个五年建设中,限于当时的实际情况,只能积极发挥现有工业基地的力量,并为新的工业基地准备条件。东北、上海是近沿海地区,在国防上说并不是很安全的,但利用这些旧基地,争取工业建设的速度,也是国防上的迫切需要。就第一个五年计划确定的694个限额以上的工业建设项目来看,分布在内地的有472个,分布在沿海地区的有222个。再以其中核心工程“156项”①苏联援助建设的“156项”,实际进行施工的有150项,其中在“一五”期间施工的有146项。重大建设项目布局看,其中44个国防企业项目,布置在中西部地区35个,东北和沿海地区9个;106个民用工业企业项目,布置在东北地区50个,中部地区32个,西部地区24个。[2]91新建工业在地区上作这样的布置,是充分考虑实际资源、区域平衡及军事需要的。

表2.1952年基本建设投资的地区分布[1]434-435

表3.1952年沿海和内地的投资额[1]435

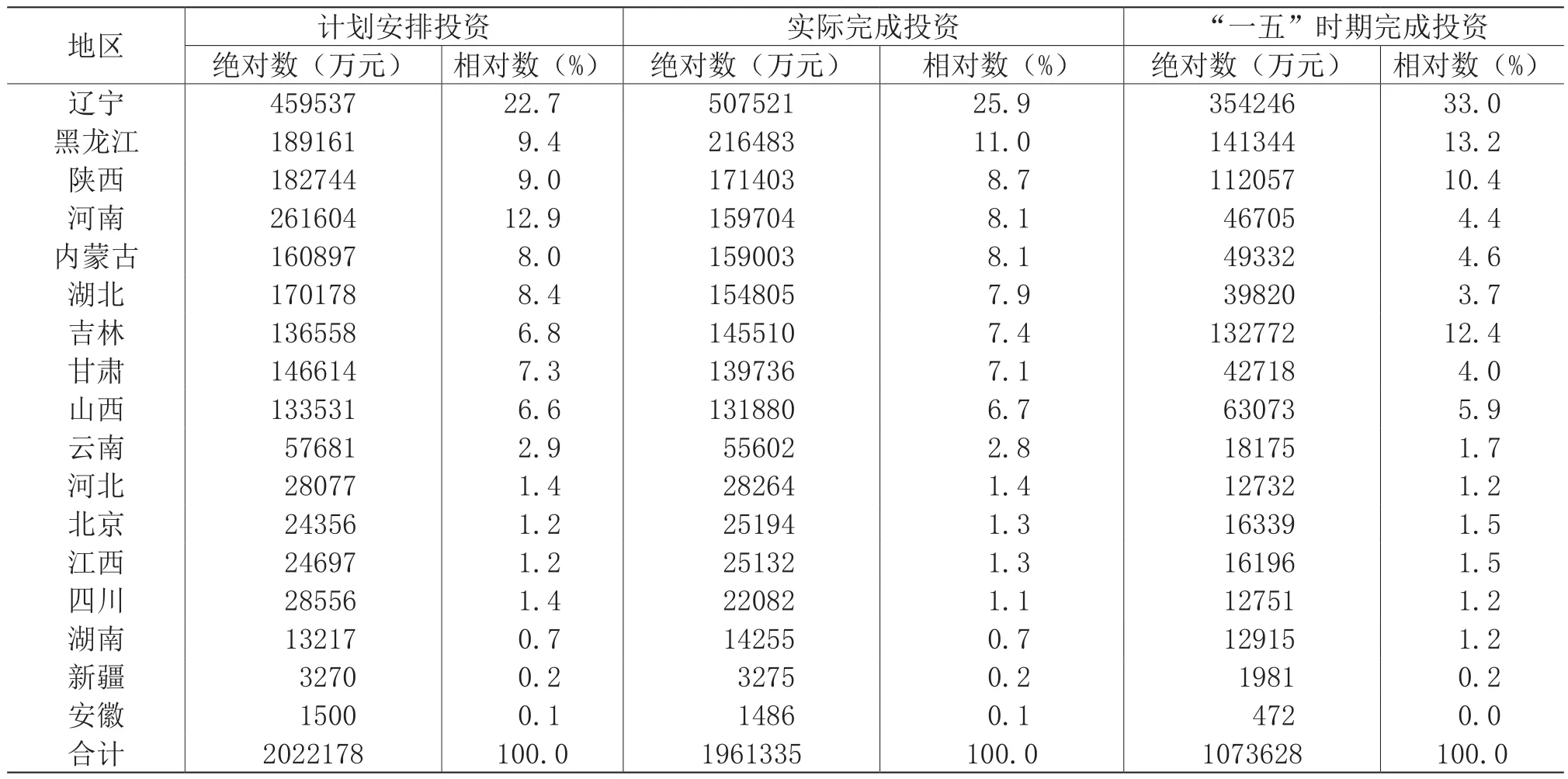

表4.“一五”时期实施的150项在17省区市的投资情况(按实际完成投资排序)

从表4可以看出,在“156项”中安排了投资的有17个省、直辖市、自治区。其按照计划安排投资、实际完成投资以及“一五”时期完成投资的排序基本上是一致的。辽宁省是这三方面投资最多的省份,所占比重分别为22.7%、25.9%和33.0%。安排投资比较多的省份有黑龙江、陕西、河南、内蒙古、湖北、吉林、甘肃和山西,这8个省区的计划安排投资达1381287万元,占68.3%;实际完成投资1278524万元,占65.2%;“一五”时期完成投资为627821万元,占58.5%。

在第二个五年计划期间,继续推进华中和内蒙古两地区的钢铁工业,新疆地区的石油工业和有色金属工业,以及西藏地区的地质工作;积极推进西南、西北和三门峡周围等地区以钢铁工业和大型水电站为中心的新工业基地的建设。同时,继续加强东北的工业基地,充分利用和适当加强华东、华北、华南各地区近海城市的工业。“二五”期间,首都十大建筑竣工,十三陵水库建成,包钢一号高炉建成投产,大庆石油会战,郑州黄河大桥建成。但是,重工业高速度“跃进”,农轻重比例关系严重失调,工农业生产年均增长只有0.6%,社会总产值、农业总产值和国民收入都是负增长。[7]240

“三五”时期,积极备战,把国防建设放在第一位,加快“三线”建设,加强基础工业和交通运输的建设。“三线”地区指的是,四川(含重庆)、贵州、云南、陕西、甘肃、宁夏、青海7个省和自治区及山西、河北、河南、湖南、湖北、广西等省区的腹地部分。“三线”建设的重点有:武钢、包钢、太钢、攀枝花、酒泉等钢铁基地,以及为国防工业建设服务的搬迁续建钢铁项目;贵州铝基地、云南白银铜基地、四川西彭乡铝加工厂、甘肃金川镍基地、陇西铝加工厂等有色金属工业;贵州六枝、盘县、水城、四川芙蓉山、云南宝顶山、宁夏汝箕沟、甘肃靖远、陕西蒲城等地的煤炭工业;四川油气田勘探;四川龚咀、映秀湾、云南礼河、绿水河、甘肃刘家峡、盐锅峡、陕西彭家湾等10个水电站,以及四川夹江、湖北青山等火电站和泸州地区的天然气电站;为军工服务的四川德阳重机厂、东风电机厂、贵州轴承厂;云贵铁路、成昆铁路、兰新铁路等交通运输线。在“三五”“四五”期间,国家累计向“三线”地区投资1173.41亿元。[6]328

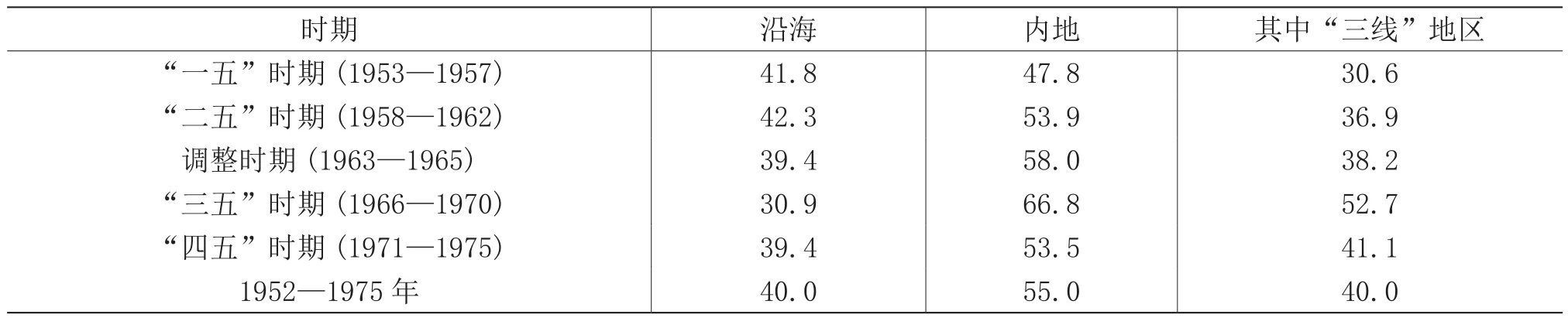

“三五”期间,“三线”建设投资额占全国基本建设投资的比重高达52.7%,“四五”期间下降到41.1%(详见表5)。

表5.1952—1975年中国基本建设投资的地区分布(单位:%)

总的来看(详见表5),在全国基本建设投资总额中,“一五”时期,沿海与内地投资之比为0.87∶1;“二五”时期下降到0.79∶1;“三五”时期,内地建设投资占全国基本建设投资的66.8%。可见,这一时期我国区域经济平衡发展战略的实施是有步骤且有成效的。

二、关于区域经济平衡发展战略的思考

(一)区域经济平衡发展战略的政策效应

1.背离资源比较优势的发展战略压抑了经济增长速度

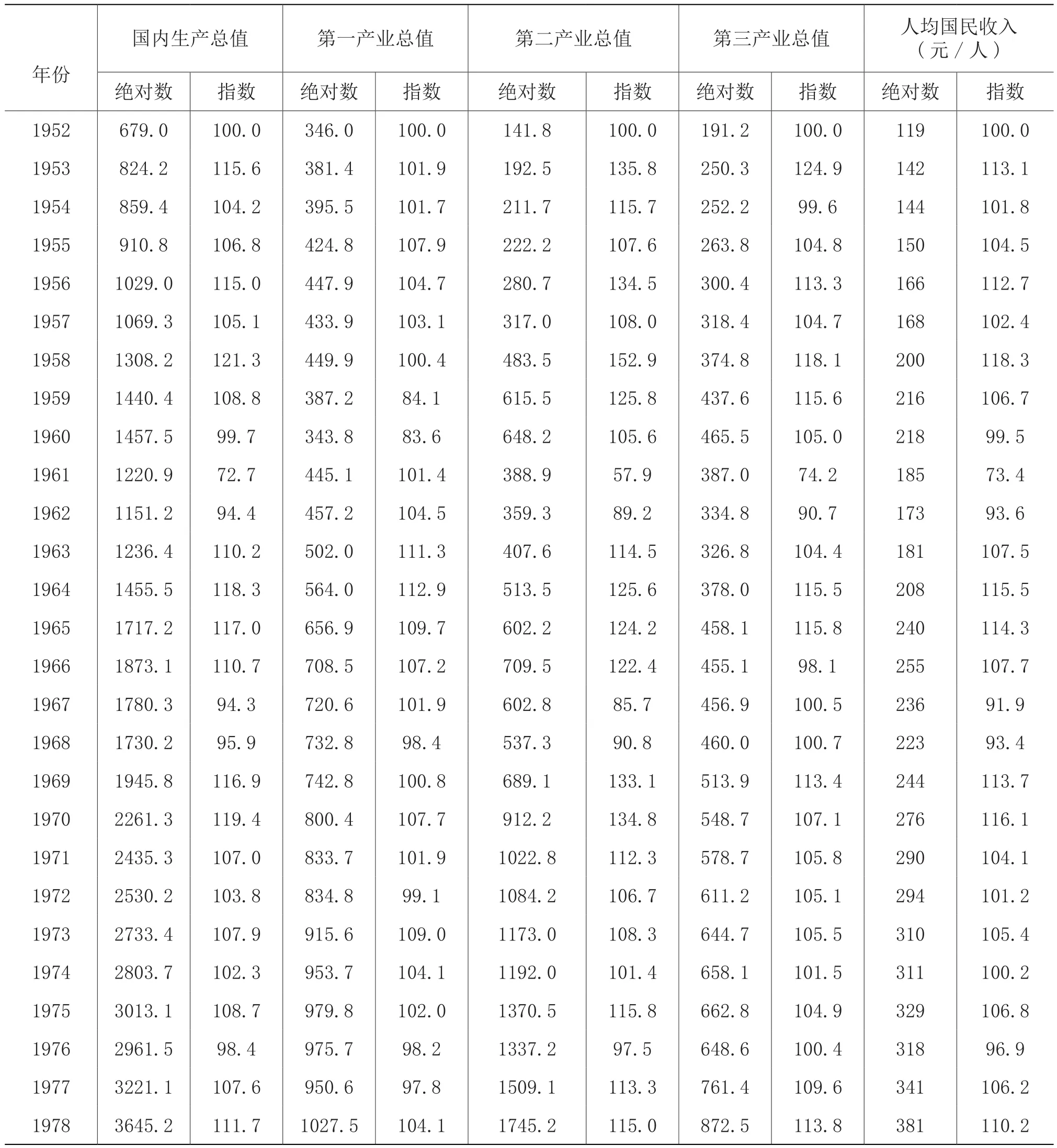

区域经济平衡发展战略虽然符合新中国的现实国情,但是在优先发展重工业的战略影响下,产业结构背离资源比较优势,再加上国际局势紧张,国内天灾人祸并至,中国经济增长高成本、低效益。从图1和表6所展示的结果来看,1952—1978年,第一产业和第三产业的发展长期受到压抑,增长趋势过于平缓;第二产业的发展曲线与国内生产总值的变化趋势基本一致,除在1959—1962、1966—1968、1975—1976三个时段出现了比较明显的停滞倒退外,其余时段基本呈现出向上增长的良好态势。但是,新中国底子薄、起步低,人均国民收入一直在119—381元之间低位徘徊。

2.我国中西部地区工业化艰辛起步

按照中国目前的行政区域划分方法,表7中的东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东和广东等9个省、直辖市,中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南等六个省,西部地区包括重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、西藏、新疆、内蒙古等12个省、直辖市和自治区,东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江等三个省。

表6.1952—1978年中国国内生产总值指数表单位:亿元

尽管“一五”时期采取了向内地倾斜的经济建设战略,东部地区和中部地区的生产总值占全国GDP的比重有所下降(详见表7),东北以及西部地区的生产总值占全国GDP的比重明显上升,但东部沿海具有工业基础和优势的地区(如上海、北京、天津、广东等)仍然保持了较快的经济发展速度和重要的经济发展地位。可见“一五”时期区域平衡战略的实施在一定程度上遵循了比较优势原理,取得了较好的经济发展效果,地区经济差距略有缩小。

1958—1960年,在上海、北京、天津等东部重点区域的带动下,东部地区的生产总值占全国GDP的比重显著上升;东北地区尤其是辽宁省的经济也得到了较快发展;而中部和西部地区的生产总值占全国GDP的比重有所下降(详见表7)。[8]75“二五”时期的前三年,中国经济活动呈现向沿海集聚的趋势,省区经济差距也因此扩大。[9]

1960—1966年,经济布局重心再度向西部转移,东北地区的生产总值占全国GDP的比重降低幅度较大,东部地区的生产总值占全国GDP的比重也整体下降,而中西部地区,尤其是西部地区的生产总值占全国GDP的比重显著上升,地区经济差距有所减小。

1966—1976年是文化大革命时期,国民经济整体发展迟缓,经济空间格局变动较小。“三五”“四五”期间,中国经济布局的重点是进行“三线”建设,国民经济各部门的增长速度明显低于“一五”时期和1963—1965年期间。不可否认的是,那个特殊时期注重的是国防安全,尽管效益不好,但“三线”建设奠定了内陆地区工业化基础,形成了坚实的战略大后方。[10]三线建设是中国工业化浪潮中的重要环节。中国的工业化起步于沿海地区。长期以来,中西部内陆地区的工业化水平相对落后。中华人民共和国成立后,虽有苏联援助的156个大型项目部分落户内陆,但并未改变中国工业布局不平衡的现实。1956年中国开始进行社会主义建设,尤其是“三线”建设大规模的工业内迁,为内陆地区现代工业体系的建立作出了重要贡献。内陆地区改革开放之后兴起的乡镇企业和民营经济,大部分都是以“三线”建设配套工业为基础。如今,内陆地区已成为一带一路倡议的“桥头堡”和新对外开放的前沿,“三线”建设打下的工业基础,为西部地区的发展提供了历史积淀。“三线”建设成为中国中西部地区工业化的重要助推器。然而,“三线”建设时期,许多企业按“分散、靠山、隐蔽”的国防原则选址,违背聚集产生规模效益的经济规律,没有形成“发展极”,因而无法产生良好的效益。出于战备需要和国防考虑的基础建设与“三线”地区的资源禀赋并不一致,加之国家大中型企业“嵌入”式的封闭体制使“发展极”的扩散效应难以发挥,使这些产业没能较好地带动地方经济的发展。

3.我国内陆地区城市化进程加快

与工业化进程和区域平衡布局相应,我国内陆地区城市化进程加快。到1952年底,大陆设市城市已由1949年的134个上升至160个。“一五”期间,在大规模建设工业企业的京广铁路沿线及京广铁路以西地区,出现了许多新工业城市、工业区和工业镇。许多过去工业基础较为薄弱的城市,已逐步成为新兴的工业城市,如哈尔滨、长春、包头、兰州、西安、太原、郑州、洛阳、武汉、湘潭、株洲、重庆、成都、乌鲁木齐等。全国共新建了6个城市,大规模扩建了20个城市,一般扩建了74个城市。1957年,城市的数量增加到176个。1949—1957年,城镇人口从5765万人增加到9949万人,增加了4184万人,平均每年增加523万人,年均增长率为9%,城市化水平由10.6%上升到15.4%,上升了4.8个百分点,年均增长0.6个百分点。这个时期的城镇人口增长以机械增长为主(约占60.6%),自然增长为辅(约占39.4%),是建国以来城镇人口增长最快的时期之一。1958—1965年我国城市化进程出现大起大落。1958—1960年底,城镇人口增加13073万人。全国设市城市数,也由1957年底的176个增加到1961年的208个。但是在国民经济遭受严重困难的情况下,工业建设规模过大,城市和城镇人口过分膨胀,均远远超过了国家财力、物力所能承受的程度。此后城市建设投资的比例被迫大幅降低。到1964年底,建制市减少到169个,全国撤销了39个。1965年全国城市数比1957年减少8个,建制城镇减少近一半。[6]8-9

综上所述,1949—1978年,中国各大区域的经济发展差距的确有所缩小,但资源配置效率低下,经济发展速度不理想。人民生活在长达近30年的时期内改善甚微。这一时期的区域经济平衡发展战略强调拉动内地工业发展,在资本要素极度缺乏的前提下加大内地重工业及国防工业的投资,未能充分利用沿海优势,更没能注重效益发展比较优势产业,必然无法实现中国经济的高效发展,也必定无法实现区域经济平衡、协调发展的战略目标。

(二)历史启迪

区域协调发展是国民经济发展的重要环节。我国国土广袤,各地区地理环境、资源禀赋和经济社会发展水平差异很大,区域之间经济发展的不平衡是中国的基本国情。为解决区域发展不平衡不充分的问题,党的十九大报告提出今后一个时期实施区域协调发展战略,这是党中央在新时代针对区域发展新特征作出的重大战略部署。着眼于经济社会的长远发展,需要按照新发展理念,实行针对性强的差别化政策,加快培育新增长动能,提高区域经济发展的协调性和协同性。

通过回顾1949—1978年中国区域经济平衡发展战略的实施过程,笔者发现,区域协调发展战略的思想萌芽就是在这段时间出现的,因而获得如下启迪:

首先,不能把区域平衡发展简单地理解为缩小地区间生产总值差距,而应该是让各地区人均生产总值差距保持在适度范围。解决区域发展不平衡的历史难题,必须坚持长期作战的方针,甚至可以适当采取迂回战术,不能操之过急。“三线”建设急于求成,盲目上马的许多重点项目从选址到布局都不科学,造成重复浪费、投产困难、效益下降等严重经济损失。值得指出的是,“三线”建设作为一项有关战备和国防安全的国家系统工程,其在无形中对西部地区工业体系建立、经济格局平衡起了重要作用,因此,全面、系统、公正地评估“三线”建设的历史地位,对西部大开发、“一带一路”、精准扶贫和乡村振兴战略皆有重大意义。

其次,实现区域平衡发展目标,必须注重投资效率,让各地区的比较优势得到充分发挥。1950—1978年,区域经济平衡发展战略的提出与实施,充分体现出我国在经济发展中将公平置于优先地位。然而,在资本要素极度缺乏的年代,将经济建设的重点放在落后偏远的中西部地区,加之产业结构严重背离资源比较优势,导致投资效益低下,全国经济的发展速度受到严重压抑。可见,处理好公平与效率的关系至关重要。

最后,缩小地区差距,统筹推进均衡发展,优化地区产业结构,实现区域协调发展,必须在区域之间按比较优势形成分工协作格局,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,使生产要素自由有序地向低成本、高效益的区域和产业流动,实现市场一体化。当然,市场机制不是万能的,要实现区域经济的协调发展,让各地区群众能够享受均等化的基本公共服务,政府的宏观调控是必不可少的。只有健全社会主义市场经济体制,建立合理的宏观调控机制,推进生态环境区际联防联控,让各地区人与自然的关系基本处于和谐状态,才能促进区域经济协调发展。

今后相当长时期,在“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念指引下,加快培育区域增长新动能,进一步增强区域发展的协调性和协同性,将成为我国区域政策的主旋律。[10]一是以“一带一路”为桥梁促进东部板块和西部板块经济的协调发展。“一带一路”强调海陆全方位的对外开放,通过互联互通建设,从地理上贯穿东西、联通南北,但主线是东西两个方向,通过连接亚欧的陆路和海上大通道,改变过去以东向开放为主的格局,将西部从开放的后端变为前端,以向西开放带动西部优势资源开发,加快脱贫致富,从而切实推动东部率先和西部大开发紧密结合。二是以京津冀为枢纽促进东、中、西、东北四大板块的连接。京津冀协同发展战略通过交通协同、生态协同、产业协同,有序疏解北京“非首都功能”,治理首都“大城市病”;同时带动周边地区发展,解决京津冀三地长期以来发展不平衡的问题;最重要的目标是着眼于打造具有世界竞争力的城市群,形成国家新的经济增长极。京津冀地区是连接四大板块的重要枢纽。京津冀协同发展战略的实施不仅可以对北方经济的振兴产生辐射作用,对四大板块产生积极影响,还可以对其他城市群的内部协同提供可复制的有益经验。三是以长江经济带为纽带联通东、中、西三大区域。长江经济带横跨东、中、西三大区域,覆盖9省2市,依托长江黄金水道,坚持生态优先、绿色发展的理念,高起点高水平建设绿色生态走廊、综合交通运输走廊和现代产业走廊,推动上中下游地区协调发展。长江经济带战略将经济增长空间从沿海向沿江内陆拓展,形成产业梯度转移、上中下游优势互补、协作互动格局,有利于缩小东、中、西部发展差距,保护好母亲河,建成美丽富庶、国际一流的内河经济带。