稳杠杆背景下的减税降费

刘陈杰 李晓磊

宏观上的去杠杆或稳杠杆,在国内更多地受到非货币政策因素的影响,货币当局和金融机构很多时候是积极配合或锦上添花。2008年以后,由于中国要素禀赋的变化,经济效率逐渐降低,如果需要维持一定的经济增速目标,内生的要求宏观杠杆率上升。随着实体经济投资回报率的下降,杠杆率上升速度加快,集中体现在地方政府融资平台和部分国有企业上。当然,在2014年-2017年,居民杠杆率上升也较快。

2018年的去杠杆是一次尝试,2019年稳杠杆是一次调整,问题的根源可能还是在于如何持续提升投资回报率,正确面对经济增速目标。从这个意义上来看,去杠杆还是稳杠杆的问题,只是处于从属地位。

从实践的角度,过去的高杠杆在我国到最后也未必出现了系统性风险,低杠杆影响就业之后也未必不出现经济和金融风险。杠杆只是表象。稳杠杆背景下的进一步减税降费,让市场手段激发效率提升才是经济稳定发展和防止金融风险的重点。

一、稳杠杆是为提升经济效率创造良好环境

2018年的去杠杆取得成效,2019年稳杠杆是大环境。按照中国社会科学院经济研究所国家金融与发展实验室的数据,2018年我国实体经济部门杠杆率出现了自2011年以来的首次下降。2018年,包括居民部门、非金融企业部门和政府部门的实体经济杠杆率由2017年的244.0%下降到243.7%,下降了0.3个百分点。从结构上看,除了居民部门杠杆率上升较快外,非金融企业去杠杆的力度较强,政府部门显性杠杆率略升但隐性债务增速趋缓。2019年稳杠杆的大背景下,并不意味着以往低效率部门加大杠杆的经济增长模式将重新得到重视,而是为了新旧动能平稳转换创造良好环境。

过往的高杠杆是因为实体经济投资回报率降低过程中对经济增长目标的要求,而低效率部门的高杠杆本身又会进一步拉低实体经济投资回报率,这变成了一个经济孱弱与金融风险积聚的循环。

具体而言,地方政府融资平台债务融资规模扩大,财政投资性项目的回报率过低,已经开始拖累中国实体经济投资回报率。在流动性持续宽松的条件下,资金不愿意进入实体经济,开始呈现出资产泡沫化的过程。

更进一步,中国地方政府债务融资的扩大,从宏观渠道上,已经开始通过资金不进入实体经济,引起资产泡沫与实体经济脱钩的形式,影响到中国的金融稳定。笔者在白重恩(2006)的研究基础上,估计中国实体经济的投资回报率水平,并将其与金融市场无风险利率对比,从而研究以下两个问题:第一,为什么是从2014年开始,中国资本市场开始于实体经济脱钩,资产泡沫化加剧,金融稳定受损;第二,低效经济部门杠杆率的扩大如何在影响实体经济投资回报率的基础上,影响中国金融体系的稳定性。

按照我們研究,我们发现:第一,中国实体经济投资回报率在2008年以来持续下降,且在2014年附近降低至金融市场无风险融资成本以下,这就意味着过度的流动性不愿意进入实体经济,更愿意在资本之间空转。

第二,2014年实体经济投资回报率低于金融市场无风险收益率之后,资金不愿意进入实体经济,呈现出“脱实向虚”的特点。资产价格开始泡沫化,金融市场的波动性加剧。典型的金融市场剧烈波动来自于2014年-2015年的股票市场大起大落和汇率市场的波动。

第三,由于实体经济投资回报率低于借贷成本,如果没有新一轮的供给侧改革,实体经济的杠杆率水平将越来越高,金融市场的泡沫化将进一步加剧。我们发现,经过2016年-2018年的实体经济供给侧改革之后,中国实体经济投资回报率水平开始抬升,目前已经略高于金融市场融资成本。虽然实体经济投资回报率暂时脱离了危险的区间,我们认为仍需坚持供给侧改革,提升投资回报率。

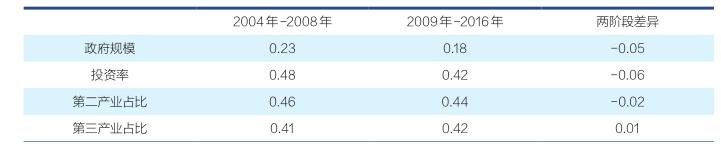

表1:影响中国实体经济投资回报率的因素分解

进一步来讲,我们将实体经济投资回报率的下降因素分解来看,究竟是什么原因使得中国实体经济投资回报率下降的如此之快?按照笔者(2017)的分析方法,我们将影响实体经济投资回报率的几个因素对其进行解释性分析。我们选取四个主要因素,分别为:政府规模(财政全口径支出/GDP)、投资率、第二产业占比、第三产业占比。以2008年为界,我们考察断点左右的作用变化(见表1)。

政府规模和过大的投资率是影响2008年之后中国实体经济投资回报率下降的主要因素。政府规模越大,即政府财政投资的规模越大,对全社会实体经济投资回报率的拖累也就越大。第二产业占比下降,使得资本投资的需求下降,也在一定程度上降低了资本的投资回报率水平。

继续在低效率领域加杠杆,带来的是短期的经济稳定,却隐藏着中长期经济和金融风险,长久为之会使得国家的资产价格失控。

因此,2019年的稳杠杆是为提升经济效率创造良好环境,而不是提供重新加杠杆、走老路,大水漫灌的宏观环境。在2018年去杠杆取得阶段性成效的基础上,如果继续加大力度硬性去杠杆,那将对短期经济增长和就业稳定产生较大硬性,也不利于改革开放、提升经济效率的大环境。

短期的现实意义上来讲,为了稳定就业、稳定经济,2019年需要在去杠杆上暂缓,来支持部分新基建投资。2019年中我国出口部分、消费、房地产投资和制造业投资的增速下滑,将在未来一段时间总体拉低GDP增速大约0.5个百分点。

从动态的测算来看,未来基建增速需要拉高GDP增速0.3个百分点,才能使得未来一段时间中国GDP增速不低于6.0%的目标增速。通过联立方程测算的弹性分析,我们发现基建增速对中国GDP增速综合弹性为0.09。按照未来基建增速需要拉高GDP增速0.3个百分点的要求,我们初步测算未来一段时间基建增速需要增加3个-4个百分点,才能保障中国GDP的目标增速。所谓的新基建,主要是一些长期短板领域的基础建设。

在国际贸易摩擦升级的背景下,我们也将“短板”的定义扩充至中国进口依赖度较高的重点行业。这些行业包括电信设备、环保、污水和垃圾处理、半导体、油气勘探及储运,以及旨在促进消费升级、缩小城乡生活水平差距的基础设施建设。

分行业看,基建投入增速较高的领域包括轨道交通、扶贫和农村基建、电信设施、环保、污水和垃圾处理、体育文化设施、医疗以及保障性住房等领域。分区域看,西部地区的高铁投资高速增长,而东部地区城市轨交方面投资较为亮眼。一些重点经济区的基建投资也在加速,包括京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区以及“一带一路”相關地区等。

综上所述,2019年的宏观杠杆率短期以稳为主,中长期而言,还将继续控制。宏观杠杆率为总债务水平/名义GDP,如何稳定杠杆率,除了适度控制总债务水平,还可以提升经济增长的质量,使得拉动单位GDP的债务水平降低。提升经济增长效率不可能一蹴而就,需要引导市场的力量,调动居民和企业的积极性。

因此,如何在稳杠杆的背景下,提升我国经济的投资回报率,进一步促进经济平稳发展呢?坚持做好新一轮减税降费是重要的抓手。

二、减税降费激发经济效率

减税降费,通过调节政府、居民、企业之间的收入分配比例,使得居民和企业在经济增长过程中的获得感提升,是提升实体经济投资回报率的良方。20世纪70年代以“拉弗曲线”为代表的供给学派减税理论对美国里根政府的经济政策产生过重大影响,近期美国特朗普政府同样以供给学派的理论为指导,提出大规模减税法案。当然,减税降费的举措在我国财政收入增速持续放缓,环境保护、民生保障等刚性支出需求不断增加,财政可持续性面临着一定的挑战和风险。

按照《政府工作报告》,2019年将减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元,主要通过降低增值税率和降低企业社保缴费负担的形式实现。具体而言,将制造业等行业现行16%的税率降至13%,将交通运输业、建筑业等行业现行10%的税率降至9%;保持6%一档的税率不变,但通过采取对生产、生活性服务业增加税收抵扣等配套措施,确保所有行业税负只减不增。2019年要明显降低企业社保缴费负担。下调城镇职工基本养老保险单位缴费比例,各地可降至16%。根据财政不可能三角定律,减税、控制债务规模、积极财政三项目标同时都要达成,短期内基本上是非常艰难的。通过减少政府部门一般性财政支出规模,增加国企利润入库,以及地方政府财力的挖潜,同时适度增加地方政府专项债的规模,减税降费带来的财政可持续性风险将降低。

减税降费的微观传导来看,有利于企业部门更多地专注于实体经济,更多地投入研发,更多地注重技术进步而不是脱实向虚。由于实体经济的投资环境不佳,越来越多的非金融企业减少了对生产性资产的投资,而把资本配置在金融资产上,这种行为被学术界称为金融化。降低企业实际税负有利于降低企业资本成本,从而促进企业投资增加。彭俞超等人(2017)利用2007年-2016年上市公司的面板数据,对企业税负与金融化行为的关系进行了探索。

实证结果表明,企业实际税负较低的企业,金融化程度就较低,反之亦然。即降低企业税负水平,有利于企业部门重回主业,专注于企业经营。我们的计量模型选取效益(利润率)、销售增速和创新(研发支出占营业收入比例)三方面绩效指标,采用2006年-2017年我国上市公司数据研究减税对企业的影响,发现:企业直接税有效税负降低可以显著提升利润率,激发企业扩大资本开支,增加研发支出和专利申请数量;企业间接税税负的降低,有助于企业提升销售额增长率,但对企业利润率水平影响不大。减税对于居民部门的效果也非常明显,个税的降低将提升居民消费水平,促进居民在教育、医疗等方面的支出。因此,减税降费从企业、居民行为的微观层面而言,将产生较为明显正向作用,但是其传导需要一定的时长,并不是一蹴而就。我们的研究发现,从企业减税到增加资本支出时滞大约1年-2年左右,对居民部门消费促进作用的时滞在半年-1年左右。

减税降费的宏观传导来看,在经济衰退时,减税政策会减少纳税人的税收负担,积极财政政策效应更加明显;而在经济繁荣时,纳税人对税收负担敏感度下降。按照我们构建的减税对经济增长影响的脉冲响应模型来看,增值税占GDP比重与经济增长负相关,但影响较小,即增值税占GDP比重每降低1%,未来4个-8个季度内GDP增长率提高0.04%;社保缴费负担与经济增长近期呈正相关,同样影响较小。

但是在过去近20年总体呈负相关关系,即社保缴费负担的降低有助于提高经济增长;值得注意的是,减税效果最显著的是企业所得税,即企业所得税占GDP比重每降低1%,未来4个-8个季度内GDP增长率会增加0.09%。从我们的模型实证分析来看,企业所得税减税对GDP拉动作用最为明显,应该成为下一阶段减税政策的主要选择方向。

减税降费中的“费”部分还有很大的降低空间。从税收结构上看,以增值税、消费税、营业税、关税为主体的流转税是中国税收的主要部分,多年来占整个税收收入的比例都在65%左右。企业所得税作为直接税的代表,份额大约在25%左右,其他税种则分享余下的10%左右的份额。由于我国政府收入的多元化,在税收之外的各类费、基金、社保、住房公积金乃至土地出让金收入等非税收入的占比过大。除了今年提出的降低社保负担,减税降费中的其他“费”部分还有很大的降低空间,这部分也是下一阶段减税降费的重要方向。

现实的经济运行规律比经典的拉弗曲线要更为复杂。经典的拉弗曲线描绘了政府的税收收入与税率之间的关系,提高税率能增加政府税收收入。但税率的提高超过一定的限度时,企业的经营成本提高,投资减少,收入减少,即税基减小,反而导致政府的税收减少。从收入法的GDP中居民、企业、政府三者的收入分配来看,企业部门和居民部门的份额近年来存在持续的压力。政府部门通过减税降费等措施,分一部分收入给企业和居民,有利于经济运行的通顺,以及经济增长的平稳,促进全社会的技术进步和效率提升。

综上所述,我们认为,中国宏观上杠杆问题,更多并非起源于金融部门的行为,相反,金融部门的行为主要是配合。通过对金融部门行为的规范,能在一定程度上控制宏观杠杆率的上升,但也只是权宜之计,硬性去杠杆的结果就是经济增长和就业压力的显现。从实践的角度,过去的高杠杆在我国到最后也未必出现了系统性风险,事实上我们通过债务置换、展期、债转股等方式化解了大部分的压力;同时,硬性降低杠杆影响就业之后也未必不出现经济和金融风险。因此,宏观杠杆的高低只是表象,全球很多发达经济体的杠杆率奇高,但经济增长和金融市场依然较为稳健。我们认为,杠杆率的背后是经济增长的效率。2019年在稳杠杆背景下的进一步减税降费,让市场手段激发效率提升才是经济稳定发展和防止金融风险的重点。2019年的稳杠杆是为了中长期降低杠杆率创造较为稳定的宏观环境,降税降费有利于中长期提升实体经济投资回报率,是当前的重要任务。本文从减税降费的微观传导和宏观传导两个方面,阐述了其对于微观企业和居民投资和消费的促进作用,以及降低间接税和直接税对经济增长的影响。我们建议,下一步减税降费的重要方向是直接税,即企业所得税,以及各项行政收费。

(作者刘陈杰为望正资本全球宏观对冲基金董事长、李晓磊为华德资本集团有限公司总经理;编辑:苏琦)