“全球化的故事还会继续”

江玮

在担任耶鲁管理学院院长长达八年之后,爱德华·斯奈德(Edward Snyder)即将在今年6月卸任。耶鲁管理学院在他任内的一个重要变化是加强了与国际商学院的合作,赋予学生更具全球化的视角。

斯奈德倡议成立的高端管理全球网络(GNAM)由32所商学院组成,成员来自欧洲、亚洲、非洲和拉丁美洲等地区,其中包括中国的复旦大学管理学院、人民大学商学院和香港科技大学商学院。在全球化备受质疑的今天,斯奈德相信,全球化的故事仍将继续,未来的领导人将拥抱全球化。

耶鲁管理学院致力于培养社会和商界的领导人。美国总统特朗普也接受过商学院教育,毕业于宾夕法尼亚大学沃顿商学院。特朗普将他在商界的经验带到白宫,试图以经营企业的方式管理国家。

但在斯奈德看来,商学院教育对特朗普政治生涯的影响远远不及他在房地产和娱乐行业的经历。“他是一个非常规意义上的领导人……我也不认为他是一个传统的商业领袖,那些具有全球化公司背景的人与他完全不同。特朗普决定用人或者裁人都很快,大部分商业人士并不会这么做。”

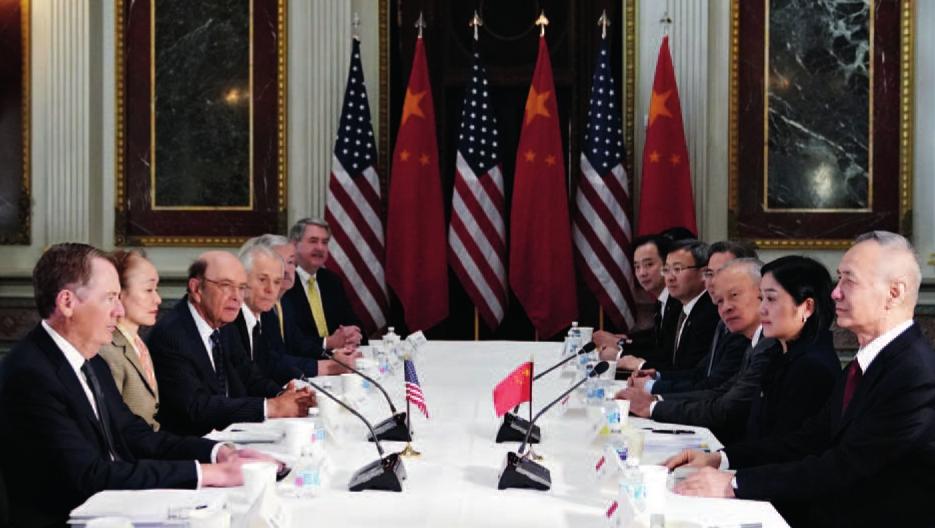

对于中国与美国发生的贸易摩擦,斯奈德相信,中美是天然的贸易伙伴,在中美的贸易争端中更重要的因素是技术。

特朗普是非常规领导人

《财经》:你担任了八年耶鲁管理学院院长,将在今年6月卸任。回顾过去八年,耶鲁管理学院和更广泛意义上的商学院教育发生了哪些变化?

斯奈德:最大的变化在于耶鲁管理学院变得更加开放,与世界其他地方和耶鲁大学其他学院的联系变得更加紧密。在全球层面的联系,我们在北京设立了耶鲁北京中心,成立了由30个商学院组成的联盟。耶鲁内部联系方面,我们向其他耶鲁学生开放我们的教室。如果你是耶鲁管理学院的学生,你可能会认识学习公共健康、医药、环境或者法学院的学生。

更广义的商学院教育方面,围绕学习的团队和进程本质发生了变化。每个课堂都有一个知识组件和一个进程组件,后者变得越来越重要。在一个学习环境中,不仅是老师提供知识,还涉及整个学习体系是如何运行的。我们的学生有着不同背景,掌握不同的语言,有更多的团队工作。进程组件在学习中的作用变得更加重要。

《财经》:耶鲁管理学院的使命是向商界和社会领袖提供教育。你认为作为一个领导者应该具备哪些重要的特性?

斯奈德:不同的人会有不同的答案。我的观点是领导者需要更多地跨界,政府、非营利或者企业;不仅关注你的公司,你所在的行业,领导者需要懂得更多,与外界联系更紧密。意识和目的也是领导人应该具有的重要特性。领导者需要将商业问题和目标整合在一起。在考虑如何开展业务、如何盈利这些问题时,融入诸如环境目标、减少收入不平等的目标。最重要的是目的明确,其次对企业和社会需要如何发展有清醒的认识。

《财经》:你如何评价特朗普作为领导人的角色?他也是一名商学院的毕业生,认为治理国家和经营企业有诸多相似之处。

斯奈德:他是一个非常规意义上的领导人。我不认为沃顿商学院的教育对他有很大的影响,他在房地产和娱乐行业的经历对他的影响更大。我也不认为他是一个传统的商业领袖,那些具有全球公司背景的人与他完全不同。特朗普决定用人或者裁人都很快,大部分商业人士并不会这么做。

《财经》:领导力是你们教授的一门重要课程。美国曾被认为是这个世界的领导者,但如今特朗普總统更关注国内议题,似乎放弃了美国原来的角色。你认为现在的世界需要什么样的领导力?

斯奈德:特朗普偏离了多边主义,表现出更对抗性的一面。时间会告诉我们答案。美国在环境议题上的领导力减弱,留下了真空,中美应该在环境议题上表现出领导力,世界将会欢迎中美在这一问题上发挥领导作用。

中美贸易战的本质

《财经》:你认为技术如何改变了美国的商业图景?

斯奈德:创业变得更加容易,我们得以发展更有力的创业计划。学生成立他们自己的公司,使用技术进行创业。技术对拓展团队非常重要。如果有三四个校友开始创业,技术的发展使得他们易于组建团队,可以是在韩国、日本、越南或者印尼。

但技术也变得更具颠覆性。在我年轻的时候,一些商人会说我已经创立了自己的公司,进入了平稳阶段,我只需要继续在这条路上走下去就行。但现在一切事物都在经历调整和变化。技术也是一种挑战,因为你需要留意商业模式的颠覆。

人工智能和人类基因是两项最重要的技术改变。它们会改变一切。人们是否能找到工作或者找到什么样的工作都将取决于人工智能的发展。

另一个与中美更相关的变化是这两大经济体之间的摩擦。很多人的注意力放在了贸易摩擦上,这虽然重要,但对中美而言,我认为更重要的是技术。中国有阿里巴巴、腾讯和百度,美国有苹果、亚马逊等等。但我们会使用共同的技术平台吗?在通信技术上,我们在发展两种不同的5G。这才是更重要的议题。我们是否允许在世界范围建立共同的技术平台?世界将会展开争夺,看谁的技术平台被某个国家采纳。

《财经》:所以有人说中美贸易争端更多的是关于创新和技术。

斯奈德:我同意。汽车、钢铁、能源、食品、服装这些并没有那么重要,更重要的是技术。

《财经》:你认为中美贸易战会如何收场?

斯奈德:我认为中国与美国是天然的贸易伙伴。这是一个关乎贸易得失多少的分歧,而非是否应该进行贸易的问题。我希望贸易战不会持续太久,也不会造成巨大的代价。但与技术、金融服务、知识产权这些问题相比,贸易没有它们重要。我比很多人对中美关系持更加积极的态度。

《财经》:你如何看待外界对中国企业的防范情绪?随着更多中国企业走向全球,对中国企业投资的担忧也越来越多。欧盟刚刚通过了针对中国的外资审查立法。

斯奈德:那是涉及高科技和重大利益的交锋。如我们前面所言,这不是关于货物贸易,而是关于技术。这些紧张局面意味着个人、团队或者企业需要能够倾听、关联和适应,耶鲁管理学院就是要发展这些技巧。无论发生什么,人们都可以倾听彼此的意见,建设团队,适应新的变化。我们也不知道最后会是什么结果,但有一件事情是确定的,那就是全球化仍将继续,企业必须作出调整。

你可以想象一下,如果人类不在世界范围内流动,货物也不再流通,只有人的观念可以流通。你可以借此想一下为了发展你的企业,你需要哪些技巧?虽然我不认为这种情况会发生,但在这种情况下我看到的价值是聚焦人力资本和知识,是人和认知。

全球化的重要性

《财经》:你们试图向学生解释世界如何在过去几十年变化以及这些变化对领导力的影响。如何教会学生应对这些变化?

斯奈德:我们无法教授变化、复杂性这些大的议题,我们所做的是让学生做好准备,这样他们会对变化更加警觉,这也是全球团队或者来自不同学科学生合作的意义所在。比如你在金融方面是专家,我可能来自神学院或者学的是公共健康,我们共同做一个项目。这在其他商学院并不常见,但是我们在做。每个学生都有一个全球学习账户,他们有个人预算,可以利用这些资金去印度做研究。我们努力让他们更易具备全球视野。

《财经》:为什么全球化对你们如此重要?

斯奈德:全球化是整个人类的故事。虽然近年来遇到一些挫折,但全球化还会继续。

关于全球化的摩擦是真实存在的,民粹主义的力量也很强大。但举例来说,八年前,我们收到来自中国的申请数量很少,虽然中国学生的申请在过去两年有所下降,但整体数量仍比数年前有了很大的提高。我认为对美国而言,全球化是不会改变的。我们会从中国、印度、欧洲、非洲、拉美招收很多学生。选择来到耶鲁的这些学生,他们是不同的,他们会理解关联的必要性。这不仅仅是关于知识,更多的是关于聆听、学习和发展关系的进程。

《财经》:所以下一代的领导人将会拥抱全球化?

斯奈德:是的,我认为如此。成功最终意味着各种观念的全球化。虽然你可以在美国或者中国取得成功,因为有巨大的本地市场,但最成功的人通常都是着眼全球。

《财经》:你认为当前这股反全球化情绪的根源在哪里?

斯奈德:世界上存在很多分歧,但新的分歧是那些处在线上和线下的人。如果你处在这条线上,意味着你享受技术、全球化带来的好处,你接受了足够的教育可以充分利用新的观点和技术;但那些处在这条线以下的人,他们不喜欢全球化,也不喜欢移民和技术变化,他们不觉得这些对自己有好处。这是我们在墨西哥、美国、欧洲中部、英国脱欧中看到的变化,非常强烈的变化,反精英、民粹主义。特朗普总统吸引了很多处在那条线下的人,民主党参议员桑德斯也是。所以这不是关于左派与右派的分歧,而是线上和线下的分歧。

《财经》:领导人应该发挥什么作用来帮助处在线下的人?还是这样的差距无法避免?

斯奈德:我认为美国需要解决移民问题。我支持合法移民,认为美国应该接收更多合法移民。但非法移民引起了很多人的担忧,因为他们会说我没有从全球化和技术变化中受益,但却看到很多非法移民进入美国,他们成为焦点。我们需要解决这一问题。

《财经》:但对锈带地区人民而言,除了非法移民,他们还面临技术发展和制造業工作岗位流向海外的问题。

斯奈德:这个问题的根源在于教育和人力资本。他们需要掌握不同的技术。因为美国的能源价格下降,一些制造业正在回归美国,但整体制造业就业机会不会增长。

《财经》:在特朗普任期内,美国是否变得更加分裂?

斯奈德:是的,但这主要不是因为他,而是由于全球化和技术。我不认为是特朗普导致了分裂,他是分裂产生的效应。他的个人风格加剧了一些分裂,但他不是原因。