虚拟环境条件下游客道德推脱与文明旅游行为关系分析

——以“西虹市”为例

李文明,殷程强,罗春婷,王小莹,张腾飞,王家霖,张玉玲

(1.江西财经大学 旅游与城市管理学院,江西 南昌 330013;2.广州地理研究所,广东 广州 510070)

随着我国旅游业的快速发展,我国游客在国内及出境旅游中所暴露出来的不文明旅游行为被国内外媒体和社会大众诟病,已成为业界多年来的管理热点问题,也同时成为学界的研究热点议题。目前国内外学者已经从“心理学”“管理学”“经济学”和“伦理学”视角对游客不文明行为进行了研究。

心理学角度注重探索游客行为的内在机理,试图由内而外改变游客的行为。唐玲萍[1]发现“寻求解脱”“跟着别人走”和“社会角色的冲突”这三个“自我”心理因素是游客外出旅游时产生道德感弱化倾向的主要原因;曹培培[2]将道德弱化的行为划分为“不文明言行举止”“破坏环境资源”和“不尊重旅游地道德习俗”三个方面;赵丽丽、张薇[3]提出了“客观刺激”“行动者”和“所处关系”三者互相影响的关系模型;秦志英[4]从心理生理因素、社会历史因素、自然经济因素和和环境教育因素分析不文明行为。管理学角度大都从行为理论出发,探究改进游客行为的合适措施。张健华[5]着重对森林公园违章行为发生机制及管理策略进行了深入研究;张群[6]从景区基础设施不够完善、旅游者素质不高、景区管理不够规范等分析了不文明行为的诱发因素。另有研究者从经济学的效益角度提出了中国游客发生不文明行为原因的“五论说”:缺乏公共精神论、人口过剩与资源匮乏论、经济发展水平决定论、规则意识缺乏论、环境决定论;同时指出了中国游客发生不文明行为的主要原因是这些游客发生不文明行为的预期收益要大于预期成本[7]。此外,尚有研究者从伦理学角度首次将“道德”概念引入游客的不文明行为中。Smith,Duffy[8]从伦理学的角度剖析游客在旅游活动中的不文明行为发生的心理与道德需求,比较了南非、墨西哥等不同国家或地区旅游发展中道德问题的成因。

道德推脱的概念是由心理学界Bandura在1986年提出的,道德推脱(Bandura)[9-10],是指个体产生的一些特定的认知倾向,这些认知倾向包括重新定义自己的行为使其伤害显得更小、以最大程度地减少自己在行为后果中的责任和降低对受害者痛苦的认同。随着道德推脱理论的不断完善,道德推脱研究范围也在不断扩展,研究者在 Bandura的道德推脱理论的基础上,根据其编制的道德推脱问卷,重新编制了许多适合于特定领域的道德推脱问卷,如军事领域[11-12]、组织领域[13]、违法犯罪领域[14]以及体育运动领域[15],研究的主要内容包括编制德推脱问卷和量表修订[15]和道德推脱测量方式的修订[16]、道德推脱的对攻击行为的调节或中介作用、道德推脱与企业行为等。

综上,在心理学、管理学、经济学、伦理学等学界,国内外学者大多对游客不文明旅游行为的原因、影响和对策进行一般描述性的阐述或经验性的介绍,尚未有研究者从道德推脱的视角来分析游客不文明旅游行为发生的机制。即使是在道德推脱研究方面,也仅局限于军事领域、组织管理领域、心理教育领域等,在游客不文明旅游行为领域尚未发现有相关研究的报道。事实上,游客不文明旅游行为在一定程度上是由游客的道德推脱造成的。因此,为纠正和减少游客不文明行为,有必要从不文明旅游行为视角进行有关道德推脱的问卷的设计和测量,从道德推脱视角来研究游客不文明旅游行为的特征、驱动因素及影响机理,以便为相关管理主体降低游客的道德推脱程度进而提升其道德推理水平和促进文明旅游行为提供理论指导。

一、研究设计

本文借助2018年7月的热门电影中虚拟城市“西虹市”为调研背景设计问卷,问卷的提示语句以电影背景进行设计,但具体的题项仍按照成熟的量表使用,以保证量表的可信度。

问卷的设计共包含三个部分:“道德推脱测量”“文明行为自我评价”和“人口统计学特征”。其中,“道德推脱测量”量表以Bandura[10]的英文量表和卢永兰[17]的中文量表为基础进行设计,将语言环境转变为旅游景区,以提升游客的代入感。同时为了计分的方便,将选项的分值进行了修改(完全不同意5,有点不同意4,不确定3,有点同意2,完全同意1)。“文明行为自我评价”量表参考了Halpenny设计的具体亲环境行为量表[18],对部分题项进行了删减,使之更加符合国内的情形。

具体的问卷调研在2018年8月至9月进行,面向南昌市本地的高校学生和部分观影爱好者(虚拟环境下的虚拟游客或潜在游客)进行了网路调研,具体为利用问卷星平台,设计问卷向调研对象发送微信短信或电子邮件。共发送问卷400份,回收整理得到有效问卷292份,回收率73%。

二、数据分析

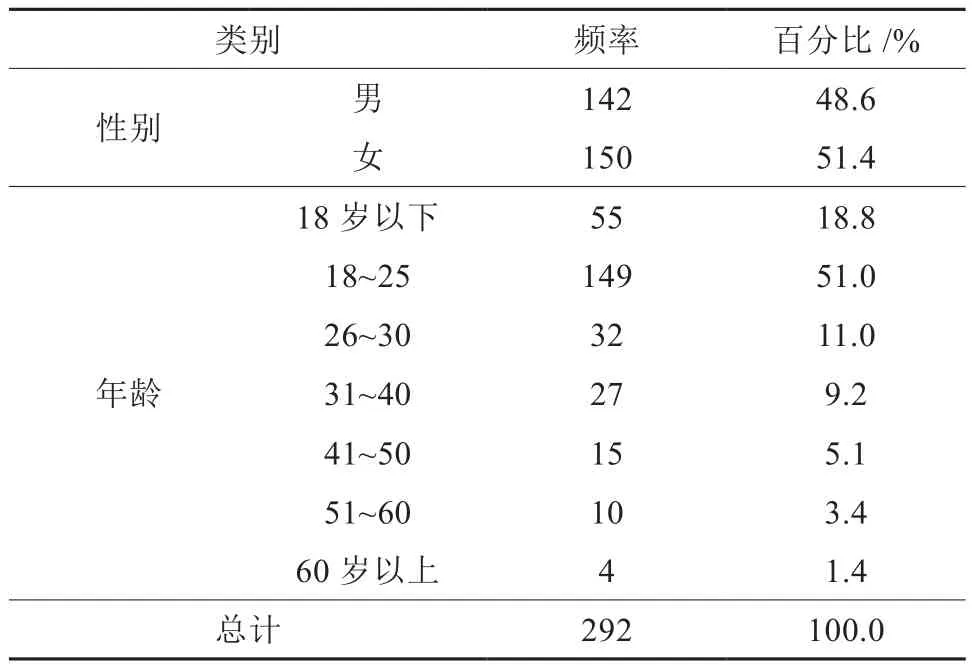

(一)样本概况

本次调研对象的人口统计学特征,如表1所示,男女比较均衡,年龄段集中在青少年,同时也涉及不同阶段的年龄层次。

表1 人口统计学特征

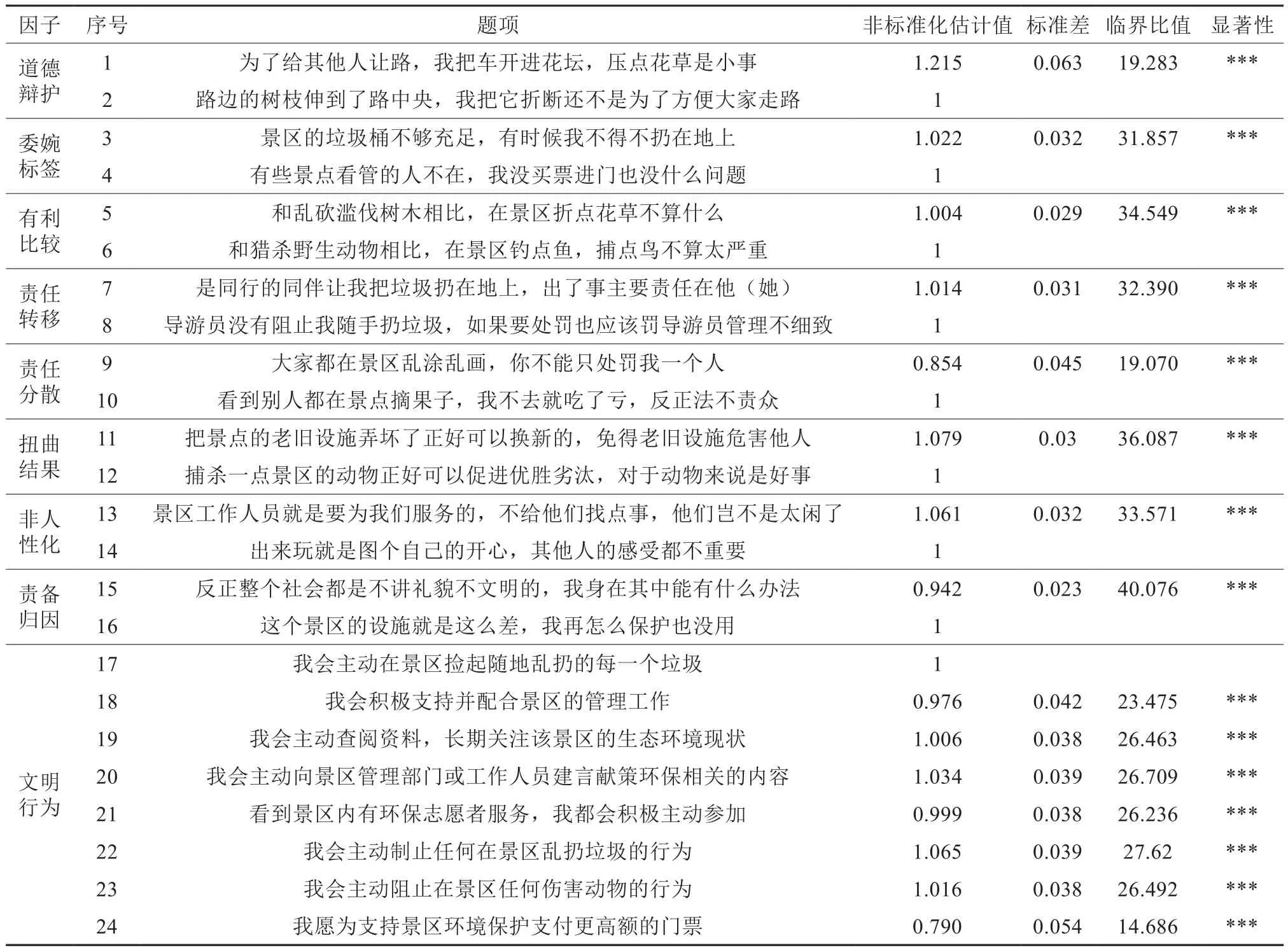

(二)因子分析

借助SPSS 23.0软件,首先对292份样本进行了信度和效度的分析。样本的KMO值取样适切性量数为0.984,巴特利特球形检验的显著性在0.001以下,卡朗巴哈系数达到了0.988,因此,数据拥有较好的信度。同时,使用AMOS 22.0对题项进行效度分析,每条题项都达到了0.001水平下的显著(表2),说明问卷的效度都合格。因此,问卷的信度和效度都达标,可以用来进行因子分析。

1.均值分析

根据五级李克特量表的划分,得分均值在1~2.4表示较低水平,2.5~3.4表示中间水平,3.5~5表示较高水平[19]。由此,从表3可以看出,总体上,这部分游客体现了较高的道德水平和较一般的文明行为。被测试游客在道德测评方面体现出了较高的自我评价,而在具体的实践中显示出了中立的特点。并且,根据标准差的不同也可以看出,对于文明行为,游客的观点比较一致(标准差=1.41),但对于道德问题表现出了较大的差异性,标准差在1.45~1.55波动。

表2 问卷题项效度

表3 整体均分统计

同时,道德推脱测量中比较显眼的是“责备归因”这一块,这是唯一一道平均分低于3.5的道德推脱评测题目。在这道题上,游客普遍得到了较低的分数(平均分=3.22),且意见比较集中(标准差=1.45)。可见通过推卸责任以减少自己的心理负担是游客的通病。

2.相关性分析

利用SPSS的相关性分析可以得出表4的结果。可以清晰地看出,道德推脱测量的这八个方面都对游客的文明行为产生了显著的影响(0.05水平下)。

同时,为了更进一步分析道德推脱对文明行为的影响作用,进而利用SPSS 线性回归分析功能,探索建立道德推脱和文明行为间的线性模型。因此,本文对道德推脱因子整体和道德推脱八个方面分别建立回归模型,来探索整体和部分对于文明行为的影响。

表4 因子相关系数†

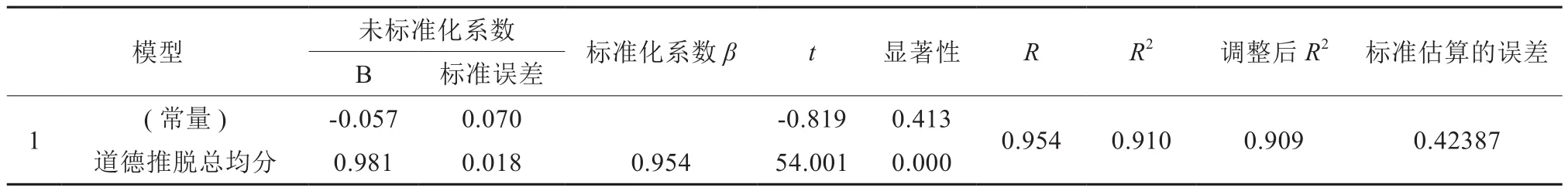

道德推脱对文明行为影响的整体模型,如表5所示,可以表示为:

文明行为=(0.981)*道德推脱-0.057

且该模型的R方达到了0.910,拥有较高的拟合度。可见道德推脱得分对于文明行为具有显著的正向影响,其影响系数大小为0.981。即道德推脱与文明行为存在显著的负向关系。

表5 道德推脱整体影响模型

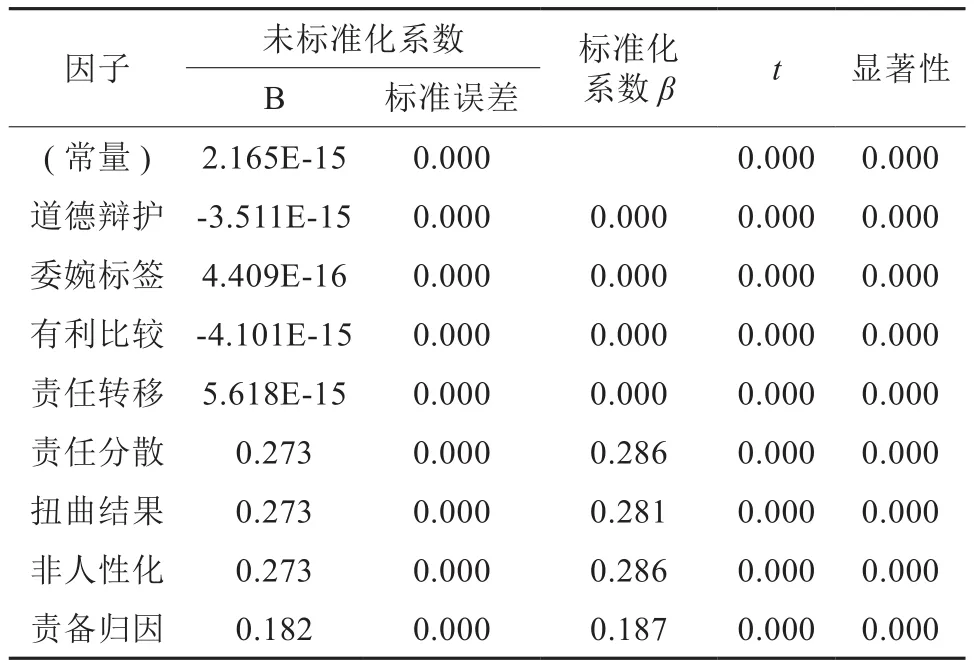

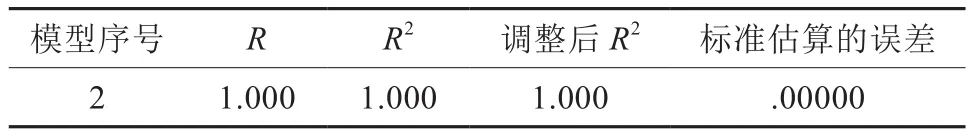

道德推脱八个方面具体的模型系数,如表6所示,模型的拟合度(表7)显示R方达到了1,说明该模型的拟合度非常好。

具体的模型可以表示为:

文明行为=(2.165E-15)-(3.511E-15)*道德辩护+(4.409E-16)*委婉标签-(4.101E-15)*有利比较+(5.618E-15)*责任转移+(0.273)*责任分散+(0.273)*扭曲结果+(0.273)*非人性化+(0.182)*责备归因

表6 具体模型系数

表7 模型拟合度

对于该模型的分析,可以从以下两个角度进行:

一是正向影响方面。道德推脱中的“委婉标签”“责任转移”“责任分散”“扭曲结果”“非人性化”和“责备归因”这几个因素对于文明行为都具有显著的正向影响,即这部分表现得越好,游客越会倾向于选择文明旅游行为。其中“责任分散”“扭曲结果”和“非人性化”都拥有较高的影响程度(β=0.273),可见游客在小范围的景区情景内,对于同行游客、工作人员和自己的行为都有比较客观的判断,不容易受他人的行为影响,自主地实施文明旅游行为。“责备归因”的影响次之(β=0.182),表明社会的整体形势难免会对游客的行为造成影响。而“委婉标签”(β=4.409E-16)和“责任转移”(β=5.618E-15)对游客的行为影响很小,且其均分都很高,分别达到了3.80和3.79,体现这部分游客不会找理由犯错和推卸责任给他人,且这种行为在日常生活中已经养成习惯,因此在文明旅游行为中并不体现很大的影响。

二是负向影响方面。“道德辩护”(β=-3.511E-15)和“有利比较(β=-4.101E-15)”都意外地表现出轻微的负向影响。“道德辩护”也是我们日常经常遇到的道德抉择困境,究竟是该为了他人的便利还是应该为了环境的利益,这个没有完全正确的答案,而这部分的轻微负向关系,反映了这部分游客的价值观偏向于“人类中心主义”[20],即人类的利益大于环境利益。“有利比较”因子的负面影响则进一步反应了这部分游客的人类中心主义,也反映了部分游客对于生态圈完整性的认识的欠缺,错误地以为对于生态部分的破坏不会影响整体的稳定和谐。虽然这两个因素对于文明旅游行为的影响都非常小,但问题存在的客观性依然表明游客的道德水平仍需提高。

三、结论与讨论

(一)结论

本文探讨了虚拟旅游情境下“游客”道德推脱自我感知、文明旅游行为意向的特征,并借助SPSS软件探索上述因素间的关系,以揭示道德推脱约束下游客实施文明旅游行为的影响机理。研究表明,第一,游客对于自身的道德评分往往高于自身的实际行为,实际的行为往往达不到自己预计的理想状态;第二,道德推脱得分与文明旅游行为存在显著的负向影响关系,即个人道德与文明旅游行为存在显著的负向关系;第三,道德推脱的八个维度与文明旅游行为同样存在显著的影响关系,且“道德辩护”和“有利比较”的轻微负向关系反映了“人类中心主义”和生态环境知识的欠缺会阻碍游客的文明旅游行为。得到的启示是,在真实的旅游情境下,通过对社会大众(潜在游客)的“游前”社会化的环境教育特别是环境道德教育以及对现实游客的“游中”行业化的旅游环境教育可在一定程度上降低游客的道德推脱水平进而提高游客的文明旅游行为水平。

(二)讨论

从道德角度对人与自然关系的思考由来已久。徐霞客从他的游记中就已表现出万物平等的生态道德观[21],其后国内的研究不断思考对游客生态道德的提高,如从敬畏情感角度探究提高游客道德水平的方式[22]和通过“道德式”的凝视来规范游客的不文明行为[23]等。但道德作为人复杂的感情之一,并非直接导致行为的产生,道德有推脱和推理之分,所导致的行为必然不同。本研究选择以道德推脱为切入点,尝试厘清道德和行为之间的不确定因素,是对现有游客道德情感研究的补充。

从虚拟旅游情境探究游客的行为,与真实的旅游情意毕竟有一定的差距。特别是在后者有前者所不具有的环境解说系统的干预[24]和游客对旅游环境的切身感知;同时,调查样本主要限于南昌市本地的高校学生和部分观影爱好者,样本的代表性不强。上述两方面的缺陷对研究结果必然会产生一定的负面影响,这是本研究的不足。在后续研究中,将选取典型的案例地进行真实旅游情境下的实证研究,并在增加其他中介变量(如游客环境教育感知、自我行为效能感知等)的情况下通过结构方程模型的分析来探明游客的道德推脱对游客不文明旅游行为(问题行为)的影响机理。