以运动为主的综合干预对大学生手机依赖及睡眠质量的影响

郑晓妮,易淑明,陈 烨,刘丽波,朱有葱,何丽亚

(益阳医学高等专科学校,湖南 益阳 413000)

当今,手机几乎成为人们的生活必需品,“低头族”随处可见,手机依赖已成为越来越普遍的社会现象。手机依赖又称为“手机控”“手机问题性使用”“手机焦虑症”“手机成瘾”等,是指个体因为使用手机行为失控,导致其生理、心理和社会功能明显受损的痴迷状态[1]。崔玉玲等[2]对山东济宁地区的大学生进行调查发现,大学生手机依赖检出率达33.8%。陈文娟等[3]对江苏省徐州市950名医学生进行调查发现,36.62%的存在手机依赖现象。大学生对手机的过度使用和依赖不仅不利于其顺利完成学业,还会对其身心健康造成影响。睡眠是人体必需的生理过程,研究表明,手机依赖与睡眠质量存在相关性,过度使用手机者常常存在失眠、睡眠不足等问题[4]。手机依赖者存在睡眠问题的比例显著高于非手机依赖者[5]。大学生正处于学习的黄金时期、身体机能的成熟期,睡眠不足或质量不高,会导致其精神状态不佳和学习能力下降。体育运动是人们喜闻乐见的休闲方式,对于大学生群体,体育运动不仅能使其强身健体、放松身心,还能有效转移其空闲时间的注意力。本研究在已有研究的基础上,制订以运动为主的综合干预方案,并探讨其对大学生手机依赖及睡眠质量的影响,现报告如下。

1 对象与方法

1.1 对象

采用整群随机抽样方法,抽取某医学高等专科学校2016级护理学专业二年级两个班学生为研究对象,将其随机分为实验班和对照班。实验班50人,对照班49人。所有研究对象均自愿参与本研究,均为女生,年龄17~20岁。实验班学生和对照班学生在性别、生源地、年龄等人口学特征分布上差异无显著性(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1测量工具(1)青少年手机依赖自评问卷:由陶舒曼等编制,其Cronbach′s α系数为0.87[6],具有较高的信、效度。该问卷共有 13个条目,每个条目包含5个选项,即“从不”“偶尔”“有时”“经常”“总是”,分别按“1~5分”评分,得分越高说明手机依赖程度越高,以总分≥28分判定为有手机依赖问题[6]。(2)匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI):由 Buysse等编制,其 Cronbach′s α系数为0.84[7],具有较高的信、效度。该量表包括19个自评条目,共7个成分,每个成分按 0~3计分,累计各成分得分即为PSQI总分,以总分>7分判定有睡眠问题[7],得分越高表示睡眠质量越差。

1.2.2干预方案 以班为单位对实验班学生实施以运动为主的综合干预方案,干预期为两个月。对照班未实施干预。具体的干预措施包括:(1)知识宣教:以手机依赖对身心健康的危害为主题,在实验班组织开展两次专题讲座和两次主题班会,并以图文并茂的方式将有关手机依赖危害的知识发布于班级宣传栏和班级微信群等。(2)运动干预:以寝室为单位,成立运动小组,寝室长担任组长。给每小组派发篮球、跳绳、羽毛球等运动器材,并让其观看健身操视频。每天课余时间(一般为白天课程教学结束后),由各小组组长带领组员进行60分钟及以上的团体性体育运动,研究人员负责每天记录各小组运动情况并及时提醒和督促。(3)人机分离:在教室设置手机袋,要求学生课前“对号入座”,自行将手机放入标注有学生名字的手机袋,由指定的班干部负责监督。

1.2.3实验过程 实施干预前,采用青少年手机依赖自评问卷和匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI),对实验班和对照班全体学生进行前测。实验班实施干预方案两个月后,再次采用青少年手机依赖自评问卷和匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI)对两班进行后测。

1.3 数据统计方法

采用Epidate3.0、SPSS 19.0等软件对数据进行统计分析。计量资料采用统计描述和t检验,计数资料采用统计描述与χ检验,以α=0.05为检验水准。

2 结果

2.1 两班前测结果比较

分别发放调查问卷及量表99份,回收99份,有效回收率100.0%。前测结果显示:实验班和对照班手机依赖自评分比较差异无显著性(P>0.05),实验班与对照班手机依赖检出率分别为40.0%和39.8%,差异无显著性(P>0.05);实验班和对照班PSQI评分比较差异无显著性(P>0.05),实验班与对照班有睡眠问题的检出率分别为30.1%和30.6%,差异无显著性(P>0.05,见表 1)。

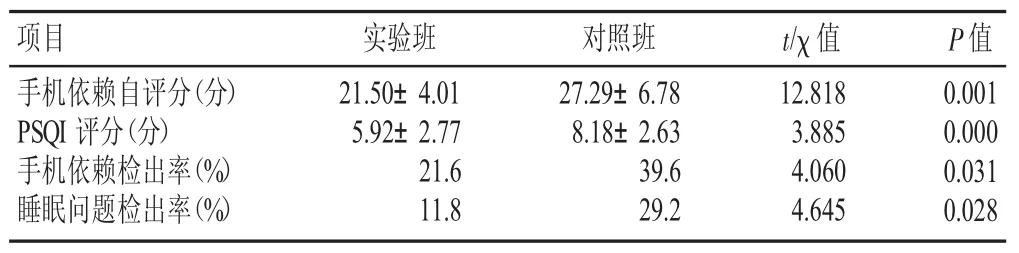

2.2 两班后测结果比较

在实验班实施干预方案两个月后对两班进行后测,发放问卷及量表99份,回收99份,有效回收率100.0%。后测结果显示:实验班和对照班手机依赖自评分比较差异有显著性(P<0.01),手机依赖检出率分别为21.6%和39.6%,差异有显著性(P<0.05);实验班和对照班PSQI评分比较差异有显著性(P<0.01),有睡眠问题的检出率分别为11.8%和29.2%,差异有显著性(P<0.05,见表 2)。

表2 两班后测结果比较(x±s)

3 讨论

3.1 以运动为主的综合干预对大学生手机依赖的影响

通过比较两班前后测结果发现,以运动为主的综合干预方案对缓解大学生手机依赖症状有较明显的效果。

3.1.1知识宣教 知识是行为的基础,信念和态度是行为的动力[8],要改变行为,知识是必要条件。本研究通过举办专题讲座、主题班会及微信群主题推送等多种学生喜闻乐见、图文并茂的宣传方式,科学地阐述手机依赖对个体身心健康的危害,让学生在寓教于乐中了解有关手机依赖危害的知识,逐渐引导学生养成健康使用手机的习惯,增强其使用手机的自律意识和自我约束力。

3.1.2运动干预 体育运动是帮助个体摆脱成瘾行为的重要手段,这在多项有关成瘾症的干预性研究中已有报道[9-11]。查阅文献发现,无聊感和孤独感是个体产生手机依赖的重要心理因素,无聊感越强,越容易产生手机依赖[12],孤独感越强,也越容易产生手机依赖[2]。本研究中干预对象以寝室为单位,每天进行60分钟及以上的团体性体育运动,一方面,能转移学生课余时间的注意力,使其课余时间更充实,减少无聊感;另一方面,能使学生增加人际交往和沟通,营造良好的人际氛围,使学生在现实环境中获得更多的社交抚慰和快乐,减少孤独感,从而降低对网络社交的依赖程度。另有研究报道,当个体体验到焦虑、抑郁等消极情绪时,容易产生手机依赖行为[13]。还有研究表明[14],体育运动能刺激大脑产生一种叫内啡肽的神经递质,这种物质能使人缓解焦虑、抑郁等消极情绪,释放心理压力,保持心情愉悦,因此能降低个体因寻求情感满足和压力释放而陷入手机依赖状态的可能性。

3.1.3人机分离 教室设置手机袋并要求学生课前将手机放入手机袋,让学生在上课时间实现人机分离。这种方式能在学生自控力不足时给予其外部约束,即使其在想玩手机时,伸手却触不到手机,久而久之能降低学生对手机的渴望和手机依赖程度。

3.2 以运动为主的综合干预对大学生睡眠质量的影响

本研究结果显示,干预两个月后,实验班PSQI评分和有睡眠问题的检出率低于对照班,且差异有显著性,说明以运动为主的综合干预方案对提高大学生睡眠质量有较好效果。一方面,适当的体育运动能促进睡眠,提高睡眠质量[15];另一方面,研究表明手机依赖与睡眠质量呈正相关,即手机依赖程度越高,PSQI得分越高,睡眠质量越差[16]。干预后实验班学生手机依赖程度明显下降,从而降低了手机依赖对睡眠质量的负性影响。

3.3 本研究的不足

一方面,本研究的抽样对象均为女生,因此样本的代表性有待提高;另一方面,本研究干预时间不长,以运动为主的综合干预方案的长期效果还有待进一步探究。

4 结论

以运动为主的综合干预方案对缓解大学生手机依赖症状及提高其睡眠质量有较明显的效果。