改革开放以来云南开放型农业发展研究

廖桂莲 张体伟

改革开放40年,是云南开放型农业发展的40年。云南开放型农业在改革探索中逐步形成发展的新格局,呈现出发展的新态势。有必要总结云南开放型农业在改革40年中积淀的经验,针对存在的现实问题进行系统的剖析并提出解决办法,以促进云南农业高质量发展。

一、发展历程及举措

改革开放40年来,云南农业历经改革初期商品经济的探索、市场经济体制的建立、入世17年来的融入国际以及高原特色现代农业的扎实发展等四大历史阶段,通过“引进来”和“走出去”,充分利用“两种资源、两个市场”,逐步形成开放型农业发展新格局。

(一)1978-1991年:改革初期的云南开放型农业

在改革开放初期的十余年间,中国不断探索改革并取消了农产品统购统派制度,逐步建立起计划经济为主、市场调节为辅的农副产品流通体制。改革初期,云南在抓好粮食生产的同时,开展甘蔗、烤烟、茶叶、蔬菜、水果、中药材和畜禽、水产品等多种农副产品的经营。1979-1982年,云南进行“调整、改革、整顿、提高”,使全省农业得到持续和迅速的发展,农业在改革中取得良好效果,农村政策逐渐放宽,农民向非农居民销售的农副产品总额逐年增加,1978年为5221万元,1983年达3.57亿元。1983年4月,云南提出“六五”计划后三年要加快经济体制改革的步伐。1984年推行农副产品购销制度改革,扩大市场调节。1985年取消粮食统购,改为合同定购;取消集体林区木材统购,开放木材市场;鼓励发展乡镇企业;经济体制改革逐步由生产领域扩展到流通领域,逐步提高农副产品的收购价格。1987年云南省委、省政府发布《进一步发展户办、联户办企业》的通知,逐步完善统一经营和分散经营的双层经营体制,在全省农村初步形成以农产品为龙头的国营、集体和个体的流通服务体系,组建云南省蔬菜联营公司,建设元谋、通海、华宁等外销商品蔬菜基地。到1988年调出省外的蔬菜达14.5万吨,仅元谋县的外调量就占全省的43.8%。随着对外开放的扩大,全省农产品出口创汇增加,农副产品在出口商品中占24%,主要以烤烟、蔬菜、茶叶、松茸、猪鬃、兔毛、中药材等为主。到1990年全省农副产品成本收购总额达71.79亿元。[注]云南省地方志编纂委员会:《云南省志》(卷8 经济综合卷),昆明:云南人民出版社,1995年。1978-1991年,全省农业对外合作迈出新步伐,不断引进鲜花低温浸提技术、饲料微机控制配料等国外先进技术和设备,接受澳大利亚等国提供的优质牧草种籽、种牛、种羊和实验室设备、农机具以及技术培训等。这些举措,初步奠定了云南农业开放的格局。

(二)1992-2000年:市场经济发展初期的云南开放型农业

1992年以来,中国市场经济体制初步确立,市场机制在资源配置中的作用日益凸显,为云南现代农业开放发展奠定了制度基础。按照国际国内市场导向,云南积极探索发展贸工农一体化外向型农业,努力开拓国内外市场。云南省出台《关于进一步扩大对外开放的决定》,明确农业和生物资源开发是引进外资的重点领域,组建茶叶、烟草等外向型企业集团,以贸工农一体化、产加销一条龙的经营形式,把云南农业引向市场经济。20世纪90年代初以来,云南充分利用地理区位、自然资源、技术经济条件的优势,把“引进来”和“走出去”紧密结合起来,与周边国家开展了双边、多边和民间等多种渠道的农经技术合作。1992-2000年期间,云南不断推进国际农业合作交流,先后实施了山地农业管理合作项目(YUM项目)、小额信贷扶贫项目、德国援助造林项目、社会林业项目、亚行-全球环境基金技援ADB-GEF“生物多样性保护与农业产业化发展”项目、荷兰政府援助云南森林保护与社区发展项目(FCCDP)以及世行、联合国各组织农业合作项目等;引进了国际上普遍流行的参与式农村评估技术(PRA)、农村快速评估技术(RRA)等。社区参与式理念在云南的引入及快速发展、创新,使社区农户、地方政府及其他利益相关者参与到项目活动中的积极性及主动性较国内其它项目大大提高了。通过国际组织农业合作项目的实施,一定程度上促进了涉农部门机构能力建设,培育和造就了大批国际农业合作人才。

(三)2001-2010年:入世后10年间的云南开放型农业

云南抓住中国加入世界贸易组织的机遇,加大了农业对外开放力度,推进一批特色农产品出口基地和示范区建设,发展出口创汇农业,促进全省外向型农业朝产业化方向发展。云南加快农业“走出去”步伐,鼓励云南有实力的农业龙头企业到周边国家开发利用土地和劳动力资源,把农产品生产、加工基地建在国外,以降低成本,提高农产品国际市场竞争能力,积极拓展国际市场。另一方面,云南积极实施“早期收获计划”、零关税下中国-东盟自贸区农产品贸易项目、“蔬菜换成品油”项目,开辟“云品”外销新途径。

(四)2011-2018年:高原特色现代农业发展阶段的开放型农业

云南独特的气候、物种、区域等优势正逐步转变为产业优势和竞争优势。2011年11月召开的云南省第九次党代会报告提出,要大力发展高原特色农业,打造优势特色农产品品牌。2012年8月省委常委会审议通过了《关于加快高原特色农业发展的决定》。与此同时,云南正式将开放型农业作为六大发展重点之一,制定了《云南开放型农业发展“十三五”规划》,加快实施开放型农业发展战略,建设跨境农业经济合作带,打造一批外向型云品生产基地、特色农产品出口加工物流园区和种子种苗繁育基地。2016年底,云南省政府办公厅发布的《关于促进我省农业对外合作的实施意见》明确提出,要建立健全农业对外合作联系会议制度。新时期,云南以农产品出口基地、加工物流园区为依托,进一步促进农业的开放;以交流合作为桥梁,推动农业技术合作;以装备为载体,推动资本合作;以跨境合作为平台,构建安全屏障,促进全省农业对外合作交流。可见,开放型农业战略的实施,助推了云南高原特色农业迈入对外开放合作快车道。

二、发展态势

改革开放40年来,云南高原特色农产品出口贸易呈现持续增长态势,且连续多年稳居西部第一,农产品已跃升为云南第一大出口商品。尤其是步入高原特色现代农业发展新时期后,云南坚持“打高原牌、走特色路”,逐步利用好国际国内两种资源,对外农业投融资能力持续增强。同时,为进一步推动农业开放发展积累了诸多宝贵经验。

(一)逐步构建起国际农业合作新格局

改革开放40年来,云南实行农业“走出去”和“引进来”,促进了全省开放型农业的发展。中国-东盟自由贸易区、大湄公河次区域合作、“孟中印缅合作论坛”“云南-老北”“云南-泰北”“云南-缅北”以及“昆明-河内”“昆明-曼谷”“昆明-仰光”3个经济走廊等区域、多边和双边涉农合作机制已建立并正在逐步完善。云南海外投资公司及国家开发银行与老挝、孟加拉国、斯里兰卡等国相关部门分别签署了《农业合作谅解备忘录》,形成了国际农业合作的新格局。[注]江惠琼等:《“桥头堡”战略下云南农业对外开放与合作研究》,《中国农学通报》2012年第26期。同时,云南加大在境外开展高原特色农产品品牌推介活动,促进了云南农产品出口贸易,为农业企业开拓境外市场提供了平台。云南已与东南亚、南亚、欧盟、北美等地区的国家以及日本、中国香港、中国台湾建立了良好的农业合作关系。同时,云南以农业示范园区为桥梁,近年来与柬埔寨、老挝、缅甸合作建设4个农业科技示范园,在老挝、缅甸建立8个动物疫病监测站,与周边国家交换、试验品种264个,推广示范适宜品种38个,示范面积近9.75万亩,培训相关国家的科技人员和农户近万人次,[注]杨涛源:《云南农业加快融入“一带一路”》,《云南经济日报》2017年10月20日,A01版。在缅、老北部地区稳步推进种植或带动种植罂粟替代项目,进一步畅通了农业技术输出与引进渠道。另外,云南还加强与以色列在花卉育种、栽培技术、灌溉及温室设施设备等领域的技术及贸易合作。

(二)农产品出口贸易及创汇持续增长

改革开放40年来,云南已培植并形成产业带的出口农产品是“两烟”、蔬菜(夏秋蔬菜和冬早蔬菜)、优质水果、花卉、茶叶、咖啡、香料、中药材、野生菌等。云菜、云果、云烟、云菌、云花、云茶等高原特色农产品已初具规模,且“墙内开花墙外香”,倍受国外市场青睐,出口额呈现逐年增长的态势。云南省农产品出口额由1978年0.19亿美元增长到2017年48.04亿美元,而农产品出口额占全省外贸出口额的比重则由1978年的27.54%增长到2017年的42.03%(详见表1),云南农产品已跃升为云南第一大出口商品,远销118个国家和地区。尤其是进入21世纪以来,云南省农产品出口额由2001年的2.89亿美元增长到2017年的48.04亿美元,年均增幅达19.20%,而同期全国农产品出口的年均增幅为10.16%。可见云南比全国年均增幅高出了9.04个百分点(见图1)。云南占全国农产品出口总额的比重呈现逐年增长态势,由2001年1.81%,持续增长到2017年的6.39%(见图2所示)。2016年云南农产品出口额比位居西部第二的广西的19.50亿美元高出129.23%,分别是同期新疆、四川、海南、陕西、甘肃、贵州、重庆等省市的5.88倍、7.01倍、8.57倍、8.24倍、12.90倍、9.28倍、8.02倍,云南省农产品出口额连续多年稳居西部第一。

表1 全省农产品出口额增长变化情况 单位:亿美元、%

数据来源:云南统计局编《云南统计年鉴》(1978-2017年)。

图1 2002-2017年云南与全国农产品出口额增速的比较(%)

数据来源:商务部《中国农产品进出口月度统计报告》(2002-2017年)。

图2 2001-2017年云南农产品出口额占全国的比例增长情况(%)

数据来源:商务部《中国农产品进出口月度统计报告》(2002-2017年)。

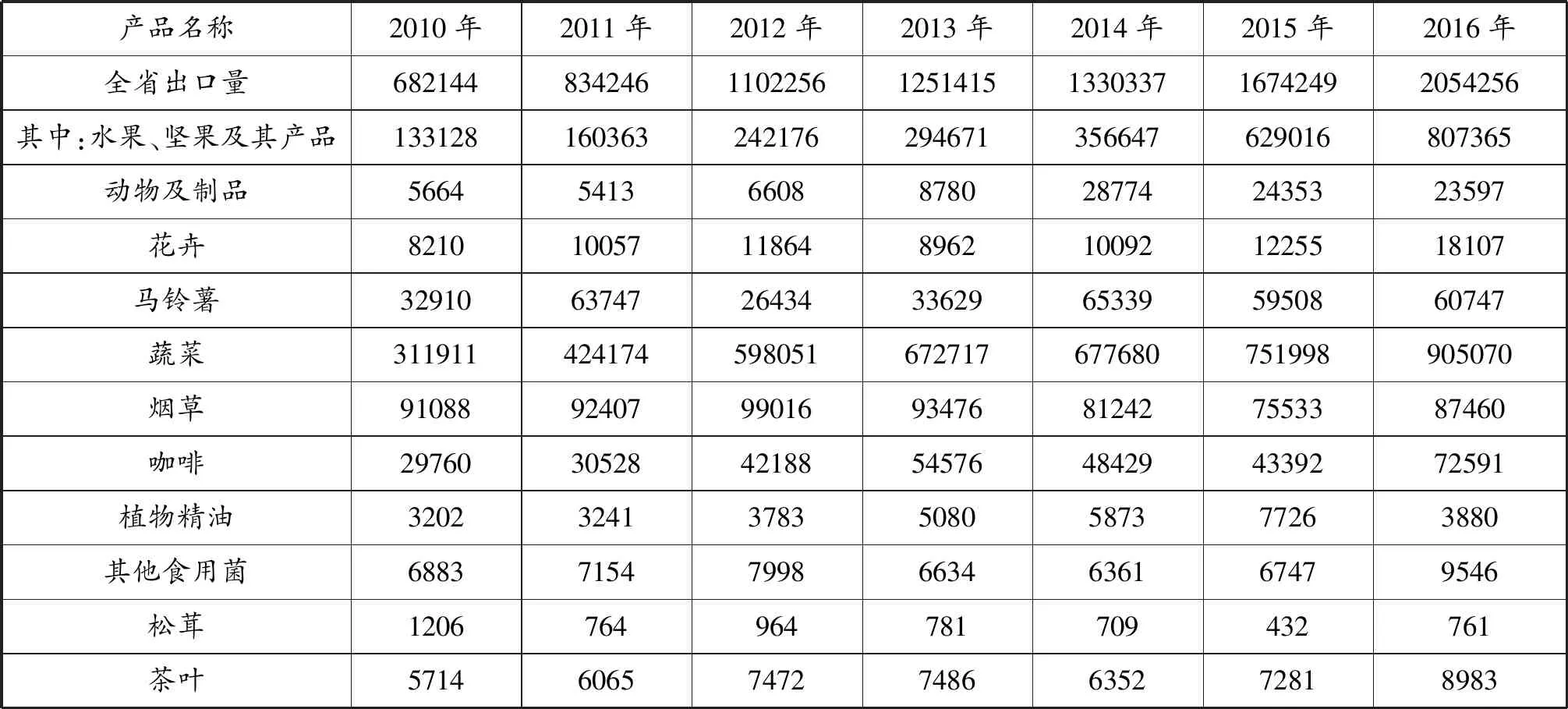

从云南的农产品出口量看,已由2010年68.21万吨,增长到2016年的205.43万吨,增长了201.15%。从农产品出口结构看,云南水果、蔬菜、烟草及其制品是农产品出口的三个最主要品种。蔬菜、水果出口额近年来已双双超过烟草而成为全省第一、第二大宗出口农产品(见表2)。从农产品出口额看,2016年全省水果出口额为18.67亿美元,比2010年增长了1473.57%;蔬菜出口额高达12.15亿美元,比2010年增长了160.92%;烟草出口额达4.68亿美元,比2010年增长了23.95%。可见,云系滇牌农产品倍受国外市场青睐,出口量呈现连年增长势头。

表2 2010-2016年云南主要农产品出口量增长变化情况 单位:吨

数据来源:云南省农业厅编《农村经济统计资料简明手册——全省农业工作会议参阅材料》,2017年2月。

表3 2010-2016年云南主要农产品出口额增长变化情况 单位:万美元

数据来源:云南省农业厅编《农村经济统计资料简明手册——全省农业工作会议参阅材料》,2017年2月。

(三)在农业领域与周边国家和地区开展相互投资的势头日益增强

改革开放以来,尤其是步入高原特色现代农业发展新时期之后,云南与南亚东南亚等国家和地区开展农业相互投资。云南利用国内金融资源,引导金融机构为符合政策导向的农业企业“走出去”提供信贷和出口信用保险等金融服务,开设了以“融商通”“融保通”“融税通”“融汇通”四个金融产品组合,既降低了企业融资成本,规避了汇率风险,还解决了“走出去”企业融资难和国际化经营风险高的问题。经过多年的努力,云南在国际农业投资合作方面取得了显著成效:一是从农业利用外商直接投资看,云南农业利用外资能力得到明显提升,据统计数据显示,在1999-2016年期间,云南农业累计利用外商直接投资项目数达346个,协议利用外资12.54亿美元。二是从农业对外投资看,截至2017年10月,云南在国(境)外农业投资企业数量达123家,名列全国第一位,累计投资额达7.40亿美元。在境外合作建设原料基地410万亩,[注]杨涛源:《云南农业加快融入“一带一路”》。农业龙头企业对外开展农业投资的能力进一步增强。

三、积累的经验及面临的问题

改革开放40年来,云南发展开放型农业积累了一些宝贵经验。同时,云南开放型农业发展还面临着国际国内两种资源利用不充分,两个市场统筹失衡,开放型农业合作协调机制不健全,政策配套不到位等难题。

(一)积累的经验

纵观改革40年,云南开放型农业发展新格局的形成,主要与农业开放政策支撑引领分不开,与外向型龙头企业培育带动分不开,与坚持发挥独特区位优势和打造云品滇牌优势分不开。

1.坚持政策支撑引领,构建开放型农业经济

加快云南农业发展,优势在区位,出路在开放。云南农业对外开放取得实效,得益于长期坚持政策支撑引领、构建开放型农业经济的不断努力。改革开放以来,云南省委、省政府相继出台并贯彻实施了《关于进一步扩大对外开放的决定》《关于进一步做好农业对外开放工作的若干意见文件的通知》《关于促进我省农业对外合作的实施意见》等一系列政策文件,为推进云南农产品对外贸易、农业对外投资合作和国际农业技术交流合作,奠定了良好的政策支撑基础,为云南农业“走出去”提供了较好的制度环境。

2.坚持农业“引进来”与“走出去”并重

改革开放以来,云南长期坚持“走出去”同“引进来”相结合,提升了全省农业的国际竞争力。通过农业装备、育种资源、管理理念、技术培训“引进来”,在开放型农业发展上狠下功夫,云南不仅加快了全省农业科技进步和农产品产业化经营的进程,而且还促进了全省农业产业结构的战略性调整。同时,开放型农业作为高原特色现代农业的“六大内容”之一,不仅打造出了跨国农业产业链、跨境农业经济带,还推动了云南农业技术和装备、化肥薄膜等农资全方位“走出去”,加大了技术、装备输出力度,推进了云南及周边国家和地区农业现代化建设。加强农业供给侧结构性改革,培育新动能,加快了全省农业结构战略性调整。大力实施“走出去”战略,促进了国际农业产能合作。

3.坚持以企业为载体,促进农业国际化、市场化和现代化

云南发展开放型农业,是从全球战略出发,统筹利用好国际国内两种资源、两个市场,统筹对内发展和对外开放,瞄准国内外市场需求,以企业为载体,以产销对接为抓手,充分利用农博会、农交会、茶博会等平台,赴欧洲、北美、东南亚、南亚、中东以及中国港澳台地区进行专场推介,全力开拓国内外农产品市场。加大农产品出口力度,提升全省农业外向度,拓展云南农业在国内外市场的发展空间,推动云南农产品向国内、国际两个市场拓展,不断提高云南农业的国际竞争力,促进全省农业可持续发展。

4.坚持发挥独特的地缘优势和“云品”“滇牌”优势

云南作为中国的西南门户,长期以来注重发挥全省的农业资源、地理区位和农业技术装备的优势,坚持“打高原牌、走特色路”。全省着力发挥对内对外开放经济走廊、沿边开放经济带、澜沧江开放经济带和金沙江对内开放合作经济带的辐射带动作用,补齐农业开放发展的短板,合理布局开放型农业产业,优化农业资源配置,扩大农业结构战略性调整的空间,着力打造“云系”“滇牌”农产品。大力建设出口加工基地,促进“互联网+”现代农业等新业态发展,坚持延伸产业链、打造供应链、形成全产业链,已初步形成了政府引导、企业为主体、科研支撑的多层次、宽领域的农业对外开放格局。

(二)面临的问题

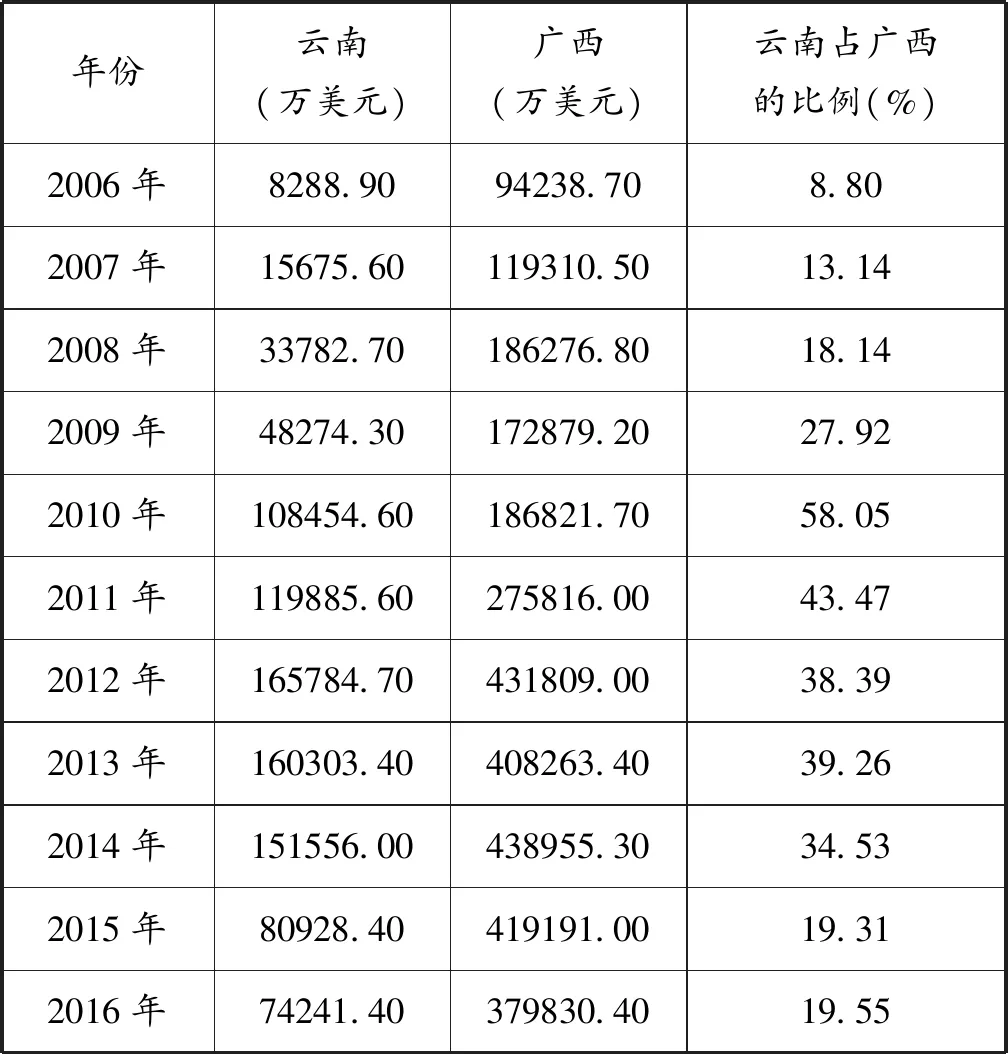

1.农产品进出口失衡,未能充分利用国外农业资源

以2016年为例,这年云南的农产品出口额为44.7亿美元,而农产品进口额仅有7.4亿美元,进口额远低于出口额。与邻近的广西相比,云南的农产品进口额也比广西少得多。仅从2006-2016年农产品进口额来看,2006年云南的农产品进口额仅相当于同年广西农产品进口额的8.80%,后来虽然逐年增长,到2010年相当于广西的58.05%,但此后又逐年下降,到2016年仅相当于广西的19.55%。这说明云南未像广西那样充分利用国外的农业资源。云南并非所有农业资源都丰富,大米、大豆、水果等资源就不足,同样面临资源环境的压力,因此,应从长远的战略高度未雨绸缪,加大进口国外农产品的力度,实现对外贸易的平衡发展。

表5 2006-2016年云南与广西农产品进口额占比变化情况

年份云南(万美元)广西(万美元)云南占广西的比例(%)2006年8288.9094238.708.802007年15675.60119310.5013.142008年33782.70186276.8018.142009年48274.30172879.2027.922010年108454.60186821.7058.052011年119885.60275816.0043.472012年165784.70431809.0038.392013年160303.40408263.4039.262014年151556.00438955.3034.532015年80928.40419191.0019.312016年74241.40379830.4019.55

数据来源:商务部《中国农产品进出口月度统计报告》(2006-2017年)。

2.开放型农业合作协调机制不健全

国际农业合作机制不健全,云南农业境外投资和资源合作开发利用的国际环境并不宽松,影响了云南“两种资源、两个市场”的开发利用。缺乏境外农业投资风险评估机构,农业企业难以有效地判断海外农业投资风险,难以准确获取投资国的农业产业政策和相关信息,很大程度上制约了云南农业企业境外农业资源开发合作的推进。全省农业“走出去”缺乏统筹协调、战略规划和宏观指导,发展开放型农业的合作机制、协调机制、管理体制和农产品外贸体制尚未健全,难以形成政策统一、步调协调、合作流畅的格局,导致项目多部门管理,审批程序繁多、耗时长。

3.缺乏相关配套的开放型农业政策

缺乏国家财政对开放型农业发展的专项补贴政策。中国一部分涉农企业在境外开办农场所生产的农产品由于当地无法消纳而需要返销到国内时,面临在生产国需缴纳农产品出口税,到国内时需要缴纳进口税、增值税和销售税,不利于提高农业企业对外投资的积极性。尤其是在支持禁毒境外替代种植项目时,遭遇对境外替代种植农产品进口配额不足的政策“尴尬”。云南农业对外投资面临保险险种严重不足等问题和困难,制约了云南开放型农业发展水平的提升,不利于云南农业“走出去”。

4.农产品贸易以初级低端产品为主

云南省出口的农产品多为技术含量低且附加值低的原材料型产品、劳动密集型或粗加工产品,进入国际市场的模式相对单一。通过直接出口的原料型农产品,需通过海外中间商进入当地市场;通过直接贴牌生产的农产品,对海外终端市场普遍缺乏影响力和控制力;这些问题的存在同样影响了云南开放型农业的发展。

四、对策建议

(一)建立健全国际农业合作联动机制

为了更好地服务于开放型农业的发展,云南需充分发挥农业的地缘、资源、产业、技术等优势,创新国际农业合作机制,建立健全农业合作联动机制。进一步完善云南与南亚、东南亚等国家和地区的农业合作机制,畅通国际农业合作渠道,进一步加强与南亚、东南亚等国家和地区国际农业产能合作,强化云南与境外农业合作的双边机制和多边机制,强化与各国和地区农业政策制度的有效衔接。完善促进开放型农业发展的投入增长长效机制。进一步健全政府职能部门、行业协会、涉农企业、合作社之间的合作机制,为做大做强开放型农业提供体制机制保障。

(二)进一步创新并完善开放型农业政策

尽快创新和出台支持开展农业合作的相关配套政策,尤其是境外农业直接投资、科技合作、检验检疫、税收、信用担保、保险及法律援助等方面的政策法规,打好政策组合拳,以指导全省开放型农业有序发展。规范农业经营主体跨国经营、对外投资、境外工程承包、劳务输出等活动,保护对外投资经营主体和外派劳务人员的合法权益。加大对农业“走出去”的企业在良种补贴、种粮直补、农机购置补贴、农资综合补贴“四大补贴”的扶持力度,综合运用农业直补、进出口配额、通关便利、信贷与出口信用保险等政策,增强云南对国际农业资源的配置能力。健全境外引进投入项目的审批、建设、税收等优惠政策,吸引央企和省外大企业落户云南,与云企携手开发周边市场。吸引社会资金进入农产品期货市场,共同做大蛋糕,逐步引导资本“脱虚向实”,进入农业领域。支持保险机构扩大对农业企业出口信用的保险范围,增加出口信用保险规模,由政府承担部分补贴。[注]程国强:《中国农业补贴:制度设计与政策选择》,北京:中国发展出版社,2011年。鼓励保险机构增设专门针对农业对外投资的险种和外资企业投资境内的险种。组建农业涉外投融资公司,建立境外风险投资评估机构,降低农业合作风险。建立境外农业投资风险基金,为境外农业投资企业尤其是云南特别鼓励的产业投资提供风险规避渠道。

(三)进一步巩固开放型农业的战略支点

以培育有国际竞争力的涉农企业为抓手,以开放型农业项目为载体,以推动农业科技创新为动力,以国际农业合作人才队伍建设为支撑,深入实施开放型农业战略,强化面向南亚东南亚辐射中心的农业国际产能与投融资合作。以外向型企业培育、出口基地和园区建设、国际农业产能合作为抓手,持续巩固开放型农业战略支点。推进农业跨国产业链、跨境农业产业带、农业科技示范园、农产品出口基地建设,打造面向中南半岛的粮食安全储备基地,重点建设优质稻生产基地、花卉出口创汇产业园、优质咖啡豆精加工生产基地、特色畜禽水产品生产基地、蔗糖茶胶及香料药材坚果基地、林产品加工基地和进出口农产品物流储运基地,加快推进优势特色农产品贸易园区及出口基地建设,重点建设一批面向南亚东南亚辐射中心的国际农资市场,推动农业技术、农业装备、农业产品全方位走出去,推进国际农业产能投资深度合作。推进跨境动物区域化管理及产业发展试点,筑牢跨境动植物疫病联防联控安全屏障。