中国财政政策不断发生刺激过度现象的原因、机理及对策

徐源浩 杜亚斌 张润驰

2018年7月23号国务院常务会议指出:财政政策要更加积极。在“去杠杆”、中美贸易战日渐升级的背景下,可以预见积极的财政政策是未来拉动经济增长的必要手段。以积极的财政政策刺激经济一直是拉动中国经济增长的重要动力。2008年金融危机期间,大规模的财政刺激计划拉动经济走出危机,显示出其强有力的优势。但同时,财政过度刺激引起的负面问题也受到了广泛关注,近来一些经济学家表示要注意避免财政政策“过度刺激”。财政政策过度刺激是指政府的扩张性财政政策的效果超过合理范围的现象。财政刺激措施在维持经济健康运行方面具有重要作用,但过度刺激则弊大于利,会留下难以化解的后果,如大规模产能过剩、经济结构僵化、出现大量的僵尸企业、信贷过度扩张、资产价格泡沫和通货膨胀等弊端。财政部和中央银行为此又不得不实施紧缩的财政和货币政策。这一过程周而复始,耗费了大量宝贵的时间和资源。那么,导致财政政策过度刺激的原因是什么?如何才能避免这一弊端?

为解答上述问题,本文拟以通货膨胀率为衡量指标,并构建一个内置房地产价格效应的财政政策传导机制和一个SVAR模型,来分析中国财政政策的效应。在此基础上,就如何避免财政过度刺激提出政策建议。

一、文献综述

已有文献对财政刺激问题的研究经历了一个不断深化的过程。根据传统凯恩斯主义IS-LM模型的思路,财政支出扩张通常会导致产出和消费的增加,但这种说法缺乏微观基础。早期的研究主要基于持久收入假说的框架。在价格弹性的新古典模型中,财政支出增加会挤出居民消费。基本的传导机制是,对于非生产性政府支出的增加,政府会通过当期和未来的税收进行融资,这就意味着居民当期及未来的收入下降,进而导致消费的下降(即负财富效应)。[注]Aiyagari S R,Christiano L J,Eichenbaum M.,“The output,employment,and interest rate effects of government consumption”,Discussion Paper,1990,30(1),pp.73-86.但是,通过施加不同的识别条件对数据进行SVAR分析,大多数结果并不支持新古典模型的结论,而是发现财政支出对居民消费有明显的挤入效应。[注]Blanchard O,Rhee C,Summers L.,“The Stock Market,Profit,and Investment”,Quarterly Journal of Economics,1993,108(1),pp.115-136.为了验证经验事实,随后的研究从不同角度考察了能够缓解甚至抵消负财富效应的机制,这些研究大致可分为三类:第一类将政府支出引入效用函数,突出了其与私人消费的互补性,[注]杨子晖:《政府消费与居民消费:期内替代与跨期替代》,《世界经济》2006年第8期。或将政府支出引入企业的生产函数强调其生产性;[注]Linnemann L,Schabert A.,“Fiscal Policy in the New Neoclassical Synthesis,Journal of Money Credit & Banking”,2003,35(6),pp.911-929.第二类主要通过引入深度习惯,产生逆周期的成本加成的机制,使财政政策扩张引致居民消费;[注]Ravn,Morten O,SchmittGrohé,Stephanie,Uribe M.,“Explaining the Effects of Government Spending Shocks on Consumption and the Real Exchange Rate”,CEPR Discussion Papers,2007.第三类则通过引入居民的异质性,产生财政政策对居民消费的挤入效应。[注]李永友、丛树海:《居民消费与中国财政政策的有效性:基于居民最优消费决策行为的经验分析》,《世界经济》2006年第5期。

关于造成过度“刺激”的原因,耿强等[注]耿强、江飞涛、傅坦:《政策性补贴、产能过剩与中国的经济波动——引入产能利用率RBC模型的实证检验》,《中国工业经济》2011年第5期。、江飞涛等[注]江飞涛、耿强、吕大国:《地区竞争、体制扭曲与产能过剩的形成机理》,《中国工业经济》2012年第6期。认为,地方政府竞争资本流入是造成财政过度投资的主要原因。诚然,地方政府竞争资本流入所导致的财政过度投资是造成产能过剩的原因之一。但其中有所不同的是,一般情况下,地方政府竞争资本流入只会在局部范围形成小规模的影响,这就如同堤坝上的小口,当水位不高时,从堤坝漏出的水流可能对附近的局部区域造成一定影响;而财政过度刺激更多是从国家整体层面实施的财政计划,就像上游水位上涨导致的开闸放水,一方面,水位上涨会使得之前向外漏出的水流变得更大;另一方面,开闸放水会对大面积区域造成更为严重的影响。相比地方政府竞争资本流入,财政过度刺激规模更大,后果更为严重。从宏观层面作出的财政过度刺激或许是导致产能过剩、经济结构僵化的更重要原因。

陈彦斌认为,扩张性的财政政策能够提高社会总需求,推动价格水平上升,从而引发通货膨胀。[注]陈彦斌、邱哲圣、李方星:《宏观经济学新发展:Bewley模型》,《经济研究》2010年第7期。张延认为,在短期内,扩张性财政政策会使得产量上升,但从中期或长期来看,会因需求拉动而带来通货膨胀。[注]张延:《中国财政政策的“挤出效应”——基于1952-2008年中国年度数据的实证分析》,《金融研究》2010年第1期。郭长林认为,生产型财政政策扩张除了通过总需求直接导致通货膨胀之外,还能够从总供给侧对通货膨胀及其预期产生抑制作用,且后者与政府支出的生产性程度密切相关。[注]郭长林:《被遗忘的总供给:财政政策扩张一定会导致通货膨胀吗?》,《经济研究》2016年第2期。胡永刚利用动态随机一般均衡模型(DSGE)对财政政策的居民消费效应进行了研究,结果表明,财政政策能够改变居民消费行为;反应程度过大或过小都会使财富效应占据主导地位,最终导致财政政策扩张挤出居民消费。[注]胡永刚、郭长林:《财政政策规则、预期与居民消费——基于经济波动的视角》,《经济研究》2013年第3期。

由上可见,国外早期已有人发现了财政支出的负财富效应,但对其研究较少,并未引起重视。财政支出的负财富效应可能通过减少居民消费造成通货紧缩,该效应在以财政政策推动的中国经济体系和以货币政策驱动的欧美经济体系中会造成不同的影响,一方面,在欧美经济体系中,刺激经济增长主要依靠货币政策与财政政策的共同作用,其货币发行更多具有外生性,[注]徐源浩、杜亚斌、张润驰:《中国超大规模的M2为什么没有引发高通胀——基于内生视角的中国之谜剖析》,《经济学家》2018年第4期。平抑价格波动主要依靠货币政策。而在中国以投资拉动为主的经济体系中,货币政策体现出较强的被动性,主要依靠财政政策拉动经济增长,这就导致当出现通货紧缩时,推动价格上升主要依靠财政政策而非货币政策。财政政策的负财富效应在中国经济中体现得更为显著。目前对于该问题研究较少,对财政政策的通货紧缩效应的忽视,会对大规模的财政刺激计划形成一定的“误导”,从而给经济带来不良后果,例如过度刺激等。

国内以往对于固定资产投资的通货膨胀效应的研究,主要集中于固定资产投资对需求和供给的拉动效应及其对产能过剩的影响方面,关注点大多集中在中、长期效应,较少有学者关注固定资产投资的通货紧缩效应。目前与固定资产投资的通货紧缩效应相关的研究仅停留在关注财政政策与居民消费的关系层面,并没有通过其对通货膨胀的影响,将其与财政过度刺激联系在一起。下面结合中国实际,提出基于房地产价格传导渠道的固定资产投资的通货紧缩效应假说,并通过实证研究,检验该假说。

二、理论分析

(一)传统理论

在经济发展周期中,当经济处于下行阶段时,需要政府主动出台相关财政刺激政策,拉动经济并阻止通货紧缩,来保证经济的健康运行。改革开放以来,中国形成了主要以扩张性的财政政策为主的投资拉动型经济模式。中国的财政政策的主要工具是在国企产能、公共基础设施和房地产等方面的固定资产投资。

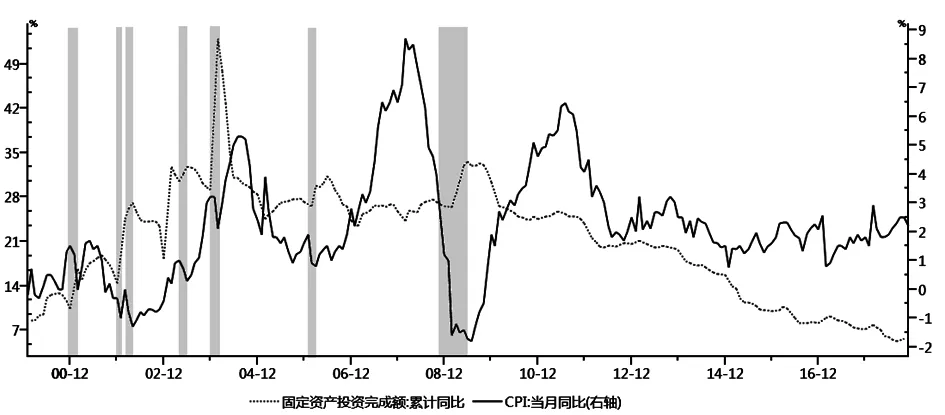

由于存在时滞和传导机制的不透明,财政刺激的效果难以在短期内被直接观察到,只能通过参考其他经济指标来判断,参考的指标主要是通货膨胀率。通货膨胀率是影响财政政策实施的重要指标。一方面,财政刺激的目的是为了拉动需求,带动经济上涨。在短期内,需求的变化首先会反映在价格上;从可测性角度看,价格水平是衡量财政刺激效果最直接并且有效的指标。另一方面,从中外经济发展史可以看出,通货紧缩给经济带来的伤害要远远大于通货膨胀,[注]Bernanke B S.,“Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression”,Journal of Economics & Business,1983,73(3),pp.257-276.并且其对经济的影响是长期的,当出现大规模的通货紧缩时,出于对经济基础的保护,政府更容易出台相关刺激政策,来改善通货紧缩趋势。从历史数据来看,当中国通货膨胀率出现重要变化时,固定资产投资完成额往往也同时发生重要转折。当中国CPI由正转向负时,都会随之出现固定资产投资完成额的迅速上升,并且其上升幅度显著高于之前的水平,例如2002年2月、2008年底、2009年2月的情况,其中最为显著的是2008年底“四万亿”投资计划推出的时点恰好也是通货膨胀率持续下降接近于零之时,在这段时间内,GDP增长率依然保持未变。当CPI持续增长超过3%时,固定资产投资完成额也通常会改变之前快速增长的趋势,开始进入下降通道,例如2003年11月、2010年5月就是这样。可见通货膨胀率是财政刺激政策实施效果的重要评估指标。所以,财政政策刺激的适当与否,也应该从通货膨胀的水平和持续性来看。中国货币政策的通货膨胀率目标是3%-4%。笔者认为,如果财政刺激措施扭转了通货紧缩趋势,使通货膨胀率达到1%-4%的水平,财政政策的刺激是适当的,反之,则是不足或过度的。

从以上分析可知,财政刺激效果实际上是固定资产投资的通货膨胀效应。根据传统理论,固定资产投资对通货膨胀会同时产生两种效应:其一是固定资产投资增加拉动劳动力、原材料等相关需求,从而带动价格上升,产生通货膨胀效应;其二是固定资产投资增加也导致供给增加,价格下降,从而产生通货紧缩效应。当第一种效应大于第二种效应时,经济出现通货膨胀,反之则出现通货紧缩。就两种效应而言,扩张性的财政政策首先会拉动劳动力、原材料的需求,引起通货膨胀,而从投资到变为实际产出需要一段较长的时间,因此一般认为财政刺激首先会拉动需求,产生通货膨胀效应;而后随着产出的增加,逐渐显现出通货紧缩效应。也就是短期表现为通货膨胀效应,长期表现为通货紧缩效应。正是由于财政刺激的短期通货膨胀效应才使得其成为拉动经济的有效手段。

(二)结合中国实际的新假说

上述机制是一般经济体财政刺激政策的通用逻辑,而实际上在中国经济发展过程中,具有自身特点的是,资产价格持续的快速上涨已经成为影响中国经济发展的重要因素。改革开放以来,在中国特殊的资源禀赋基础上,形成了以投资拉动型为主的经济增长模式,通过地方政府融资平台推动的公共基础设施投资与住房贷款所推动的房地产投资成为过去二十多年拉动经济增长的重要动力。其中,公共基础设施投资与房地产市场之间具有联动效应,一方面,由扩张性财政政策所推动的公共基础设施投资使得城市资源不断完善,优势资源的聚集带动了人口的聚集,从而推动了房地产等资产价格的持续上涨;另一方面,房地产市场的发展推动了土地价格上涨,依靠出售土地获得收入已成为中国政府财政收入的主要来源。可见,房地产市场的不断发展可为政府财政提供收入来源,而以公共基础设施投资为主的财政政策会推动房价的持续上涨。

以房地产为代表的资产价格上涨已经成为影响居民与企业消费及投资行为的重要因素。从收入分配角度来看,居民和企业的收入除了必要的储蓄以外,可以分为投资和消费两块。在此假设居民和企业用于投资与消费的总额一定。当投资需求增加时,用于消费的部分就会减少,即投资倾向上升会对消费产生“挤出”效应。资产价格上涨主要从两个方面对居民和企业的投资和消费行为产生影响:一方面,房地产等固定资产具有投资品属性,其价格不断上升会推动房地产的预期投资回报率上升,从而推动居民和企业对房地产的投资倾向上升。也就是说,扩张性的财政政策推动资产价格上涨最终会导致居民和企业投资倾向上升,从而对消费产生“挤出”效应。另一方面,对于把购置房产作为刚性需求的一部分人来说,房价的迅速上涨意味着未来为购置房产需要花费更多的资产,在总收入一定的情况下,减少当前消费是增加未来消费能力的唯一方法。也就是说,对于有刚性需求的一部分人,房价上涨会对当前消费造成抑制效应。可见,当房价持续上涨时,房产无论作为投资品或是刚性需求品,均具有对消费的抑制效应。在短期内,如果价格水平与消费之间存在正相关关系(即消费增加,价格上涨(通货膨胀);消费减少,价格下降(通货紧缩)),那么中国财政政策推动的资产价格上涨则会对价格水平产生抑制作用。

基于此,笔者提出假说1:中国固定资产投资在短期存在通货紧缩效应。

本文所提出的固定资产的短期通货紧缩效应与传统理论所得出二者关系的结论相反。若该效应成立,说明人们观察财政刺激效果时可能存在“误导性的错觉”。根据传统理论的逻辑,固定资产投资会拉动需求增加,从而带动通货膨胀上升,而实际上,固定资产投资在短期内所带来的通货紧缩可能被误解为是“刺激不足”的结果,从而进一步扩大“刺激”规模,造成过度“刺激”。

三、固定资产投资的通货膨胀效应的实证分析

(一)模型及数据来源

SVAR模型能够将变量间当期项加以考虑,相比传统的VAR方法,它能够更加全面地体现变量间的关系。本文采用SVAR方法对固定资产投资与通货膨胀之间的关系进行实证检验。影响通货膨胀的因素有很多。弗里德曼曾说:“一切通货膨胀都是货币现象。”货币供应量是影响通货膨胀的重要因素;同时,固定资产投资并不包括股票和债券市场投资。另外,进出口也是影响通货膨胀的重要因素。因此本文将建立包括FI(固定资产投资)、CPI(通货膨胀)、M(货币供应量)、SAB(股票和债券市场总市值)、XM(进出口额)的SVAR(5)模型。

本文数据来源于wind数据库,用固定资产投资完成额作为FI的代理变量;选取居民消费价格指数作为通货膨胀的衡量指标;用广义货币供应量(M2)作为货币量M的替代指标;用出口额减去进口额得到进出口净额来刻画进出口指标XM;将股票、债券总市值增长率作为证券投资SAB的代理变量。

本文旨在研究中国财政政策的“过度刺激”问题。“过度刺激”的直接后果是导致产能过剩,经济结构失调。2015年底中央工作会议提出要进行供给侧结构性改革,确定了去产能、去库存等五大任务,至2017年,去产能已经取得了较好效果。为更好地研究本文的主题,本文选取2003年1月至2016年12月之间数据来更好地反应产能过剩时期内资产投资与通货膨胀之间的关系。

为使数据类型保持一致,本文所选用的数据皆为累计同比数据。其中固定资产投资完成额缺失2003年至2016年各年1月份数据,对于缺失数据采用插值法进行处理。另外,为消除异方差,对所有序列采用取对数处理,并对所有序列采用Census X12方法去除数据中的季节因素。

(二)SVAR模型设定及说明

1.单位根检验与Johansen检验

运用ADF检验和PP检验对模型中会使用到的各数据进行平稳性检验,从结果看,各序列均为一阶单整序列,其差分均为平稳序列。于是对各变量建立SVAR模型,综合AIC、SC准则、LR的检验结果,最终确定SVAR模型的最优滞后阶数为2。通过建立VAR模型进一步对模型稳定性进行检验,发现VAR模型特征根的倒数均落于单位圆内,表明该模型是稳定的。Johansen检验结果表明,变量之间存在一个长期稳定关系。

2.格兰杰因果关系检验

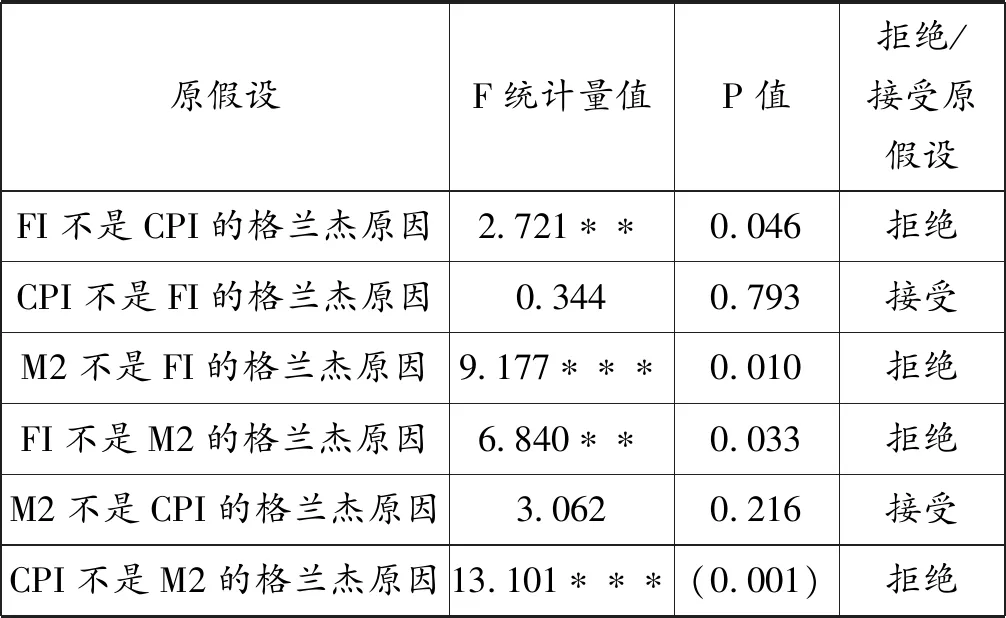

格兰杰因果关系检验结果如表1所示,它表明固定资产投资(FI)是通货膨胀(CPI)的格兰杰原因,与本文理论分析部分的分析相符,同时M2不是CPI的格兰杰原因,这与于泽(2013)的研究结果相符。

表1 格兰杰因果关系检验结果

说明:“*”“**”“***”分别表示10%、5%、1%显著水平下的临界值。

3.SVAR模型设定

为了简化SVAR:

Xt=C1Xt-1+C2Xt-1+C3Xt-1+Ut

(1)

其中,Xt为包含五个内生向量的列向量,Ut为简化的扰动项。从SVAR的正交化冲击效应的需要考虑,假设AUt=Bεt,其中扰动项εt假设为正交。矩阵A体现了各内生变量之间的当期关系,且是可逆的;矩阵B反映了各内生变量对当期冲击的反应系数。

对方程(1)两边同时乘以A,可得:

AXt=AC1Xt-1+AC2Xt-1+AC3Xt-1+Bεt

(2)

经过变形可得:

Xt=C1Xt-1+C2Xt-1+C3Xt-1+A-1Bεt

(3)

比较方程(1)和(3),可得:Ut=A-1Bεt,为使SVAR模型能够被识别,需对A和B矩阵进行约束。

本文对变量矩阵Xt以及A和B矩阵的约束如下:

(三)实证结果分析

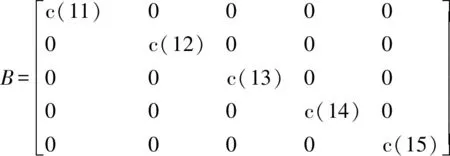

1.SVAR模型估计系数

SVAR模型系数反映了变量之间的当期关系,表2中列出了SVAR模型估计系数的估计结果,从该结果来看,FI与CPI之间当期为负向关系,且系数统计结果显著,支持了本文理论部分的分析。

表2 SVAR模型估计系数

2.脉冲响应分析

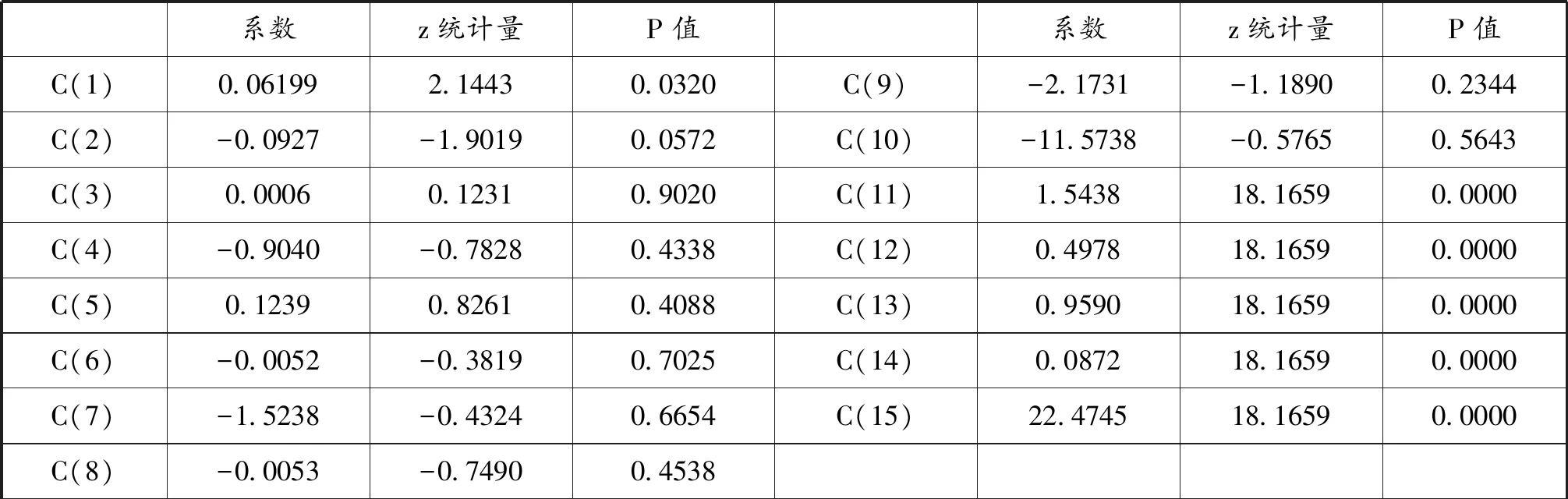

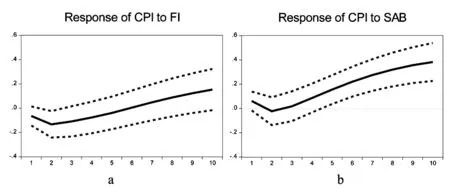

由SVAR模型估计系数,得到变量间同期关系,在经济运行过程中,经济活动之间的传导并不是在瞬间完成的,而是需要一定时间的传递过程。为进一步分析变量之间跨时期的动态关系,笔者运用脉冲响应来分析变量之间的关系。脉冲响应函数描述的是,当对某个随机扰动项施加一个标准差冲击时,其对所有内生变量的动态影响,它可以形象地刻画出内生变量间的动态影响效应。图1揭示了固定资产投资与股票和债券投资分别对通货膨胀(CPI)的动态影响效应,其中进出口对通货膨胀的影响并不显著,故没有列入文中。

如图1a所示,固定资产投资的一个标准差冲击将导致通货膨胀从滞后一期开始就呈现负向影响,并在前两期逐渐减小,第二期到达波谷,其数值约为-0.13,从第三期到第六期逐渐增加到零,可见从固定资产投资完成开始的前六期内,其对通货膨胀的影响为负向,从第六期开始由负转为正,并逐渐增加。这表明:首先,固定资产投资增加在前期会造成一定程度的通货紧缩。这在以往的研究中尚未得到关注,其原因将在下文中结合稳健性检验结果进行阐述。其次,从长期来看,固定资产投资对通货膨胀依然是较大的正向拉动作用,且较为持久,这与以往研究类似;但从本文实证结果来看,与以往研究有所不同的是,固定资产投资的通货膨胀效应是在其通货紧缩效应显现之后才开始体现出来的。

如图1的b所示,股票和债券投资与固定资产投资对通货膨胀的效应类似,都经历一个先下降后上升的过程,不同的是,股票和债券投资对通货膨胀的影响一开始为正,而后逐渐下降,只在第2期出现负向影响,从第3期开始,由负转为正,随后逐渐上升。

可见固定资产投资与证券投资在前期都存在一定程度的通货紧缩效应,但二者相比,固定资产投资的通货紧缩效应更加明显。这说明:第一,实体资产市场与虚拟资本市场投资增加都会对价格产生一定的抑制效应,而其原因实际上是由于资产市场与资本市场的价格上升对居民和企业的消费产生了“挤出”效应,对该现象的理论分析与实证检验已在文章前面部分和后面部分做出了相应说明。第二,实体资产投资对价格的抑制效应大于虚拟资本投资,这与中国一直以来都是以投资拉动的经济增长模型以及处于不发达阶段的资本市场的现状相符。根据一般理论的观点,固定资产投资的通货紧缩效应是由于投资带动供给增加,使得价格水平下降所致,然而这种看法的理论前提是,固定资产投资到位后需要经历一段较长的时间才能转化为实际产出。因此短期内固定资产投资的通货紧缩效应显然与该观点相悖。这印证了本文观点:在中国,从固定资产投资到通货膨胀的传导,除了从需求和供给端进行传导的路径需要加以重视外,在短期内,由于资产价格上升挤出消费的传导路径也应该引起重视,对该效应的忽视可能是引起财政过度刺激的原因。

图1 固定资产投资和证券投资的通货膨胀效应

(四)固定资产投资对消费的抑制效应的检验

从微观角度来看,在短期内,企业与居民的投资与消费是相互替代的关系。其中消费是影响通货膨胀最重要的因素。基于上文理论部分的分析,提出相应的假说2:固定资产投资的短期通货紧缩效应是由于投资对消费的“挤出”效应所致。

为了验证该假说,参照Chen[注]Chen S.,“Currency Manipulation Policy in Emerging Foreign Exchange Markets”,Ssrn Electronic Journal,2011.以及乔慧超和沙文兵的做法,[注]乔慧超、沙文兵:《日元国际化的宏观经济效应——基于日元境外流通视角的经验研究》,《世界经济研究》2015年第4期。采用社会消费品零售总额替代居民消费物价指数(CPI)来观察固定资产投资与证券投资对企业和居民消费的影响,同时该方法也发挥了对模型的稳健性的检验作用。

如图2所示,固定资产投资与证券投资对企业和居民消费的影响与其对通货膨胀的影响相似。二者都是经历先减小后增大的过程,在第2期处达到波谷。说明投资对消费的“挤出”作用与其通货紧缩效应之间具有极强的关联性。

不同的是,在图1中,固定资产投资的通货紧缩效应较为明显,在前六期都为负,而证券投资的通货紧缩效应较弱,仅在第二期为负;在图2中,无论是固定资产投资还是证券投资对于消费的“挤出”效应都较为明显,并且证券投资对消费的“挤出”效应稍强于固定资产投资对消费的“挤出”效应,这说明企业和居民的消费倾向更易受到证券市场投资的影响,这是由于相对固定资产投资来说,证券投资周期短,门槛低。

图2的结果显示,与证券投资相比,固定资产投资的通货紧缩效应更加明显,这是由于固定资产投资的规模更大所致。截止到2003年底,中国全社会固定资产投资完成额累计为364.8万亿元,而股票和债券市场总市值之和为79.3万亿元,二者相差约4.6倍;截止到2016年底,中国全社会固定资产投资完成额累计为423.6万亿元,而股票和债券市场总市值之和为95.2亿元,二者相差约4.2倍,虽然固定资产投资对于消费的“挤出”效应弱于证券投资,但是其规模远大于证券投资规模,实际上“挤出”了更多的消费,其通货紧缩效应更加显著,这与中国的经济现实情况相符。

图2 固定资产投资和证券投资对消费的影响

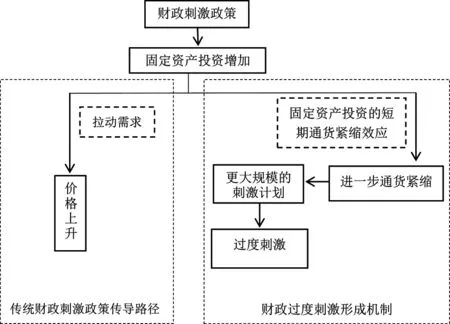

四、“过度刺激”的形成机制

财政刺激是拉动需求、抑制通缩的有效手段,按照传统理论,其传导机制为:财政刺激政策通过增加固定资产投资拉动需求增加,由于投资转化为产出需要一定的周期,短期内供给保持不变,在需求增加、供给不变的情况下,价格会随之上升。然而事实上中国经济发展具有自身的特殊性。公共基础设施投资、房地产投资以及居民和企业投资相互之间也已经形成了一定的互动机制。本文的研究表明:在短期内,固定资产投资具有通货紧缩效应。于是,当经济处于通货紧缩阶段时,中国往往通过大规模的财政“刺激”政策拉动经济增长,财政刺激的效果主要参考通货膨胀指标,此时,大规模的固定资产投资会导致进一步的通货紧缩,如果忽视了这一效应,就可能认为该现象是由于对通货紧缩程度的低估,财政刺激规模不足,在急于挽救通缩趋势、避免对经济造成更大损害的担忧下,进一步扩大财政刺激规模,最终导致过度刺激,其传导机制如图3所示。

图3传统财政刺激政策传导路径与财政过度刺激形成机制

自2000年以来,中国CPI有两个时间段低于0%(即出现大幅通货紧缩现象),分别为2001年9月至2002年12月、2009年2月至2009年10月。在通货膨胀率处于0以下的时间段里,固定资产投资大幅上升,并且总是同时伴随着通货紧缩现象。如图4中阴影部分所示,在固定资产投资增加的时间段里,无论通货膨胀率处于上升趋势还是下降趋势,其突然的下降总是伴随着固定资产投资的大规模增加,这印证了本文研究的结果,即中国固定资产投资存在短期通货紧缩效应。而在该效应结束后,固定资产投资往往依然保持较高甚至更高的增长率,这说明中国财政刺激政策实际上忽视了该效应的存在,而仅仅将其视为“刺激不足”;虽然随后通货膨胀达到3%的上限水平左右时,固定资产投资规模开始减少,但显然为时已晚,此时固定资产投资的中期通货膨胀效应开始显现,使得通货膨胀率继续上升,严重超过货币政策目标的合理上限。之所以出现该现象,是由于政策制定过程中对我国固定资产投资的短期通货紧缩效应的忽视,而这一通货紧缩现象被误认为是“刺激不足”,从而引发进一步的大规模财政刺激政策,最终导致过度刺激。

图4 中国固定资产投资与通货膨胀的关系

五、结论及政策建议

当经济陷入衰退时,辅以一定程度的“刺激”能够帮助经济更快地恢复正常运行。然而在过去的经济实践中,中国积极的财政政策往往容易造成过度刺激现象。反复的过度刺激会给经济带来严重后果,如大规模产能过剩、经济结构僵化、遗留大量僵尸企业等。另外,过度刺激还会带来过度信贷扩张,资产价格和消费品价格上涨。中央银行为控制通货膨胀,不得不实施紧缩的货币政策,而紧缩货币政策又刺激了影子银行的进一步扩张,给中国经济系统带来极大的系统性风险。那么为何中国财政刺激政策依然反复出现过度刺激情况呢?

本文首先从理论上进行分析,认为中国投资拉动型的经济增长模式使得资产市场的迅速发展成为影响居民和企业消费、投资行为的重要因素,财政刺激政策推动的资产价格上升,使得企业和居民投资倾向增加;将房地产视为刚性需求的一部分购买者为支付购房款所需准备的资金也随之增加。同时构成了对消费的“挤出”效应。

本文不同于传统理论从需求和供给角度解释固定资产投资对通货膨胀的效应的说法,认为在中国还存在以资产价格为传导路径的固定资产的短期通货紧缩效应。本文通过建立包括固定资产投资、通货膨胀、货币供应量、股票和债券市场总市值、进出口额的SVAR(5)模型,实证验证了这一效应的存在。

本文认为,对于中国固定资产的短期通货紧缩效应的忽视,可能是导致财政过度刺激的原因。传统理论认为财政刺激政策对于通货膨胀具有完全的正效应,因此当出现通货紧缩时,大规模的财政刺激政策可以有效改善通货紧缩的趋势,使价格回到正常水平。然而本文发现,固定资产投资在短期具有通货紧缩效应,实施大规模的财政刺激政策可能导致进一步的通货紧缩,根据传统理论所说的传导机制,可能将该现象误判“刺激不足”,从而推出更大规模的刺激政策,导致过度刺激。

以上结论的政策含义是:第一,决策部门在制定财政政策时,可能存在对经济指标的误读。根据传统理论,短期内财政刺激政策与通货膨胀呈正相关关系,财政刺激政策会拉动通货膨胀上升。然而本文的研究发现,短期内财政刺激政策首先会导致通货紧缩现象,其时长平均约为6个月,也就是说在前六个月内,财政刺激政策会导致一定程度的通货紧缩,从第七个月开始,才显现出拉动通货膨胀的效果,其主要原因是中国财政刺激过程中存在“投资挤出消费”效应。这与传统理论中对投资与通货膨胀关系的认识有所不同,传统理论认为,固定资产投资增加最终会转化为消费,继而拉动需求,带动通货膨胀上升。而中国经济发展过程中存在的特殊性是:以房地产为代表的资产市场的快速发展是影响经济和个体行为的重要因素,一方面,对于将房地产作为投资品的主体来说,房价的持续上升对于房地产投资的预期回报率具有正向影响,使得居民和企业投资房地产的倾向增加,从而导致消费减少;另一方面,就一部分对房地产具有刚性需求的人来说,房价上升使得他们为购房需要准备更多的资金,由此挤出了相应的消费。第二,对固定资产投资的短期通货紧缩效应的忽视可能导致过度刺激。从世界经济的演化过程来看,通货紧缩给经济带来的危害要远远大于通货膨胀,当出现通货紧缩时政策制定部门往往会更迅速地做出反应,尤其是在已经实施拉动通胀的措施后,依然持续出现通货紧缩现象,从传统理论角度看,往往会认为经济的紧缩趋势远远大于前期预期,因而推出更加大规模的刺激计划。而实际上,根据本文的研究,中国固定资产投资可能导致短期的通货紧缩现象,财政刺激之后的通货紧缩是由于财政刺激计划自身引起的,而不是经济本身的趋势;随后所推出的大规模刺激计划实际上超出了经济本身需求,形成了过度刺激。

针对以上结论及政策含义,笔者提出以下对策建议,以避免或减缓出现财政过度刺激的现象:

首先,相关政策的制定应结合中国实际国情,不必完全照搬西方理论。改革开放以来,在中国特有的资源禀赋的基础上,形成了具有中国特色的经济体系,与西方依靠消费拉动的经济模式不同,中国经济发展主要依靠以公共基础设施投资与房地产投资为主的固定资产投资拉动,在该体系中,公共基础设施投资与房地产投资之间又形成了互相支持、相互促进的作用,基础设施投资带来了优势资源的聚集,人口的聚集带来了房价的上升,而房价上升同时也拉动了土地价格上升,为政府收入提供了重要来源。与西方发达国家不同的是,在中国,由政府主导的固定资产投资在经济发展中具有举足轻重的作用,其对于居民和企业的投资和消费的影响与西方发达国家相比,大不相同。由固定资产投资到通货膨胀之间的传导机制也存在较大差异,对这些的差异的忽视可能使得政策失效甚至得到相反的结果。

其次,需重视固定资产投资的短期通货紧缩效应,避免由于对经济指标的错误解读而采取过度刺激的举措。固定资产投资与通货膨胀的短期传导机制决定了政策实施的方向和效果。长期以来,国内决策界和学界对此机制都有所忽视,使得财政政策在刺激经济的过程中一直面临着过度刺激的风险。2001年中国加入WTO后,中国经济一直处于较快的增速中,货币政策一直以回笼货币、防止通胀为主,较少出现通货紧缩的情况,对于通货紧缩时的财政刺激计划缺乏经验。对于中国固定资产投资与通货膨胀之间的短期传导机制缺乏认识,以至于在2008年全球金融危机时,由于过度担心经济增速下滑,而实施了过度的财政刺激,带来大量僵尸企业,造成影子银行规模扩张,给经济带来极大的系统性风险。

再次,在实施财政政策的过程中,慎用大规模财政刺激计划。应采用更加平滑的刺激方式,避免大规模的财政刺激在短期内造成严重通货紧缩,在中期内带来通货膨胀。大规模的财政刺激政策在短期内能获得较好的效果,但在长期内,可能造成产能过剩、经济结构僵化、信贷过度扩张、经济脱实入虚等后果。当固定资产投资产生短期通货紧缩效应时,大规模的财政刺激还可能进一步加剧当前通货紧缩问题,引起不必要的市场波动。从货币政策来说,应把握经济周期特征,重视逆周期调节,提前布局,缓解因经济上行可能出现的经济过热,以及经济下行时可能出现的通货紧缩。