内含与时代

——《木石图》中的苏轼、米芾与刘良佐辨析

文/郭怀宇

突然出现在世人面前的苏轼《木石图》,无疑是近些年来中国书画鉴藏领域中最为引人注目的作品。然而,针对这件作品的含义、时代,以及作者、题跋的真伪问题却出现了相当大的争论。笔者在多次观摩《木石图》之后,结合以往的研究、相关画史文献和存世其他可参照比较的作品,否定了之前一些质疑这件作品时代及真伪的观点,提出了一些新的看法。

在本文看来考辨《木石图》与苏轼、米芾和刘良佐的关系,是对这件作品得出学理上判断的关键。可以解决如下问题:第一,苏轼画过《木石图》吗?谁说他画了这张画?第二,米芾、刘良佐及之后的题跋是后配的吗?是针对这件作品的题跋吗?第三,刘良佐究竟是谁?他的题跋与米芾题跋之间是什么关系?第四,这件作品是流传有序的吗?它的时代下限在什么时候?它能否代表苏轼的画风?

一、《木石图》与苏轼的关系

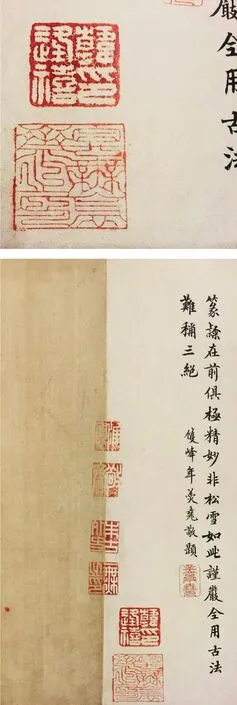

曾有一种观点将《木石图》左上部所钤“思无邪斋之印”朱文方印视作苏轼的图章,并以此作为《木石图》是苏轼作品的依据。这一观点的根据是苏轼在惠州时曾修建过“思无邪斋”。但张珩先生在《木雁斋书画鉴赏笔记》中,却并没有认为这一图章属于苏轼,只是称其为“宋代朱文铜印”。

笔者认为此印并非宋印,更不可能是苏轼的。依据是,元代杨恒、萧斞、赵孟《三体书无逸篇》(故宫博物院藏)的卷末隔水前同样钤有此印。除非极特殊的情况,苏轼或是宋代的印章钤在元代书画上的可能性微乎其微。而此印上部又钤有明代晚期收藏家韩逢禧的图章,按照二印之间的位置关系,“思无邪斋之印”的钤盖时间早于“韩逢禧印”的可能性很大,因此这枚图章的时代应当在元末至明代中期之间。而以此为依据《枯木图》的时代下限至少在明代早期。

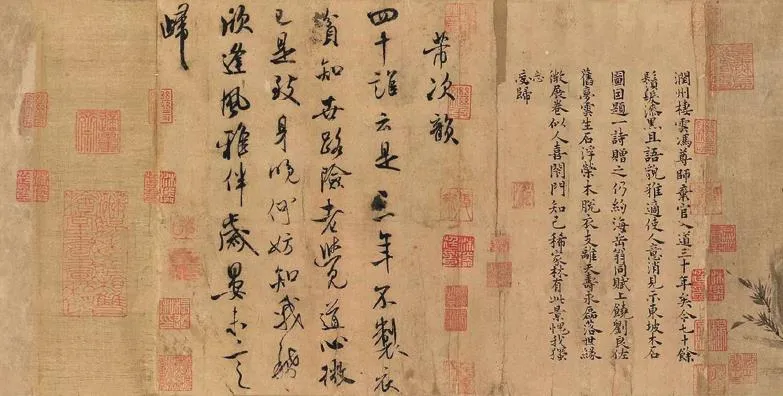

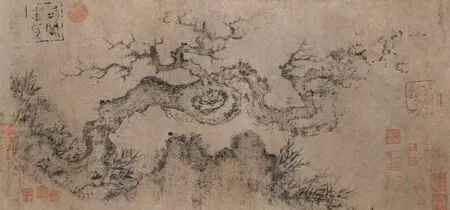

(传)苏轼 木石图 纸本

《木石图》中不见苏轼的款、印并不能说明其与苏轼毫无关系。此图未见于历代书画著录,最早将此图定为苏轼作品的是南宋人刘良佐(关于刘氏生活时代的问题,及诸题跋与作品的对应关系后文有详细考证),他在图后题跋中称:“润州棲云冯尊师……见示东坡《木石图》,因题一诗赠之。”元人俞希鲁在题跋中称:“今观坡翁此画连蜷偃蹇,真有若鱼龙起伏之势,盖此老胸中磊砢落笔便自不凡。”显然俞氏同样认为此图是苏轼的真迹。明代人郭淐在题跋中称:“苏长公《木石图》,米元章书二贤名迹珠联璧映,洵可宝也。”也与二人持同样观点。直到北京古董商方雨楼从济宁购得此画,张珩才得以见到,并认为:“此图纯以笔墨趣味胜,若以法度揆之则失矣。用笔之柔润虚和,历朝未见其匹,盖纯从书法中来着,……此图乃现存文人画之祖,命为东坡真迹,当无间然。”徐邦达先生也说:“苏轼传世真迹,仅见此一件。”可以说,从南宋至元明再到近代,收藏鉴赏家们一直将此图视作苏轼的真迹。有鉴于此,在没有切实例证的前提之下,断然否定此作非苏轼真迹无疑是草率的。

二、《木石图》的含义及其与米芾、刘良佐题诗的相关性

有观点认为《木石图》后米芾的题诗、刘良佐的题诗与画面内容之间并无明显关联。这实际上是没有读懂此图的含义。图后元代俞希鲁的题跋说:“今观坡翁此画……子山(庾信)之赋宛在吾目中矣。”直接说明了《木石图》正是《枯树赋》的“图像表达”。即图中描绘的是南北朝时期庾信名篇《枯树赋》的内容,是要表达与《枯树赋》一致的感情基调,简单讲就是表达作者漂泊异乡,才华难以施展的基本心情。而这也与苏轼的人生经历相契合。因此,如果仅从字面所描述的内容来看题跋与作品之间是否有关系,那么恐怕一大半的古代书画都会被某些研究认为题跋与作品无关。这无疑是可笑的。在另一方面,有研究者将《木石图》置于墨竹、枯木怪石等题材绘画的发展脉络中加以考量,阐释其更为深层的文化含义,及苏轼创作此图的合理性,却非本篇小文所能涉及。

米芾题诗:“四十谁云是,三年不制衣。贫知世路险,老觉道心微。已是致心晚,何方知我稀。欣逢风雅伴,岁晏未言归。”表达的正是自己漂泊一生,幸有诗书相伴,但又未能回归故乡的意思。刘良佐题诗:“旧梦云生石,浮荣木脱衣,支离天寿永,磊落世缘微,展卷似人喜,闭门知己稀,家林有此景,愧我独忘归。”亦有感叹人生,怀念家乡之意。

因此,米、刘题诗虽然没有直接描写画面中的枯木与竹石,但是所表达的含义却是与《木石图》相一致的。两段题诗是针对《木石图》所作当无疑问。从这一点上看,米、刘题诗为后人作伪拼接上的可能性是微乎其微的。当然,更重要的是在面对《木石图》原作的时候,有大量古书画视觉经验的研究者可以发现,画作本身与题跋的用纸高度接近,老化程度亦十分接近,将其视作相近时代的材料更是有依据的。

《木石图》中的“思无邪斋之印”

三、刘良佐其人、题跋及其与米芾题诗之间的关系

刘良佐之书迹早已无存,因此也难以直接考证其真伪。张珩先生在《木雁斋书画鉴赏笔记》中没有谈到刘良佐是谁,徐邦达先生更说此人无考,可见前辈学者限于材料不足,对于此人未能展开深入考证。今天由于资料检索的便利,笔者发现刘良佐很有可能是南宋人刘应时。

《四库全书》中收录了刘应时的《颐庵居士集》,杨万里在序中说:“居士名应时,字良佐”。又说:“四明刘君叔向寄其父颐庵居士诗稿,命予为之序。”可见,是刘良佐之子持父亲诗稿向杨万里求序。陆游在序中还说:“予曩时数游四明,独不识良佐,近乃见其诗百篇,卓然自得者何其多也。”同样说明,刘良佐与陆、杨二人应当是同时代人,年岁相差亦不会太多。陆游生于1125年,去世于1210年,杨万里生于1127年,去世于1206年。因此,刘良佐主要活动在南宋是可以确定的。

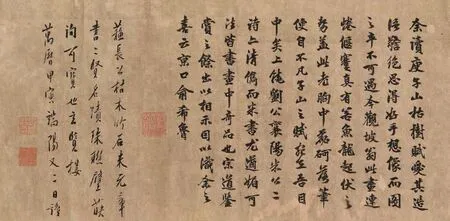

目前由于《木石图》中的刘良佐题跋位于米芾题跋之前,很多研究者据此认为,刘良佐应该比米芾年龄大或至少与其是同时代人,这实际上是被作品目前的状态所误导。本文认为刘良佐的题跋应当是由于重新装裱后才被挪到了米芾题跋之前。依据如下:刘良佐题跋与米芾题诗非书于一纸,且接缝处极为整齐,是同一张纸被裁切之后的状态,存在因装裱位置颠倒的可能。并且,更重要的是刘良佐在题跋中说:

润州棲云冯尊师,弃官入道三十年矣。今七十余须发漆黑,且语貌雅适使人意消。见示东坡《木石图》,因题一诗赠之。仍约海岳翁同赋,上饶刘良佐。

海岳翁即是指米芾,“仍约海岳翁同赋”的意思,可以解释为“仍然依从米芾作同样的赋”。显然,刘良佐在题跋时就已经见到了米芾的题诗,刘题必在米题后。而刘良佐题诗与米芾题诗同押“归”字,也符合“同赋”的情况。

一些研究者质疑《颐庵居士集》的作者刘良佐并非《木石图》中题跋的刘良佐,甚至进一步考订刘良佐与米芾是同时代的人。一方面是没有考虑到米芾题跋与刘良佐题跋之间由于装裱可能出现了位置颠倒的可能。另一方面,则是出于对刘良佐所说“仍约海岳翁同赋”这句话的理解出现了偏差。现说明如下:“仍约”的意思当然可以解释成仍然约请,或仍然邀约的意思,如果这样解释就说明刘良佐能够“约请”米芾同赋,那么二人当然是同时代的人,之前研究者对于刘良佐身份时代的认识就没有错。但是,所谓“仍然约请”应该是在之前已经约请过的情况下,进而再次发出邀请的意思,或是在已经约请了别人的情况下,也仍然约请他人的意思。但刘良佐题跋中明显不存两次邀约米芾题诗,或是还曾约请他人题诗的意思。因此,“仍然约请米芾一同赋诗”这一释意,就存在疑问。

继而,本文认为“仍约”一词有多种释义,如仍然约请、仍然约以、仍然约是、仍然依从,等等。而刘良佐题跋中的“仍约”应是“仍然依从”或“乃依从”的意思。而“同赋”当然可以指与友人一同赋诗,但是同样也可以指应和前代人的诗词,尤其是前代著名诗人的作品。因此,本文将刘良佐所说“仍约海岳翁同赋”的意思解释为“仍依从米芾作同样的赋”,而非“仍然相约与米芾一同作赋”。即刘良佐是在看到米芾题诗之后,再作一跋。也符合刘良佐自称“因题一诗以赠之”的说法。当然有研究者指出《颐庵居士集》序言中称四明刘良佐,而《木石图》中称上饶刘良佐,可以说明二者所指并非一人。但实际上,这种情况极为常见。比如明代唐寅有“晋昌唐寅”和“吴门唐寅”的落款,这难道是两个人吗?他还有“鲁国唐生”的印章,难道又有一个唐寅?当然,本文之所以认为刘良佐即为南宋人刘应时,还有一个依据即《枯木图》中刘跋后有“良佐”方印,在本文看来“图章”中的“良佐”正是他的“字”而非“名”。

之前的研究以错误的前提(刘良佐与米芾是同时代人)进行推演论证,所考证的结论只能离真相越来越远。因此,刘良佐题跋与米芾题诗之间的“颠倒”关系得以明确,即刘良佐是在米芾题诗之后才为此画作了题跋,那么刘良佐为南宋人刘应时的考证就是合理的了,其题跋无疑也更能够为米芾题诗的真实性提供一份有力的佐证。在另一方面,米芾即为自言为“次韵”就是说米芾是在应和之前的题诗。因此,笔者认为此图之后原本应当还有一人或多人题诗(当然有可能就是苏轼题诗),但并非是目前所接之刘良佐题跋。

四、米芾题诗的真伪与《木石图》真伪之间的关系

《木石图》后元代俞希鲁、明代郭淐的题跋中都认为米芾题诗是真迹无疑。徐邦达先生说:“更后米芾书和韵诗,以尖笔作字,锋芒毕露,均为真迹无疑。”曹宝麟在《中国书法全集·米芾卷》中详细考订了此题诗的真伪和时代,将其定为“元祐六年之作”。但目前对于米芾题诗的真伪依旧存在较大争论。一些观点认为米芾的题跋与米芾书风之间存在差异,并将其中字迹与《吴江舟中诗》《苕溪诗帖》等米芾代表作加以比较,以印证其观点。然而,亦有观点认为米芾题跋与《蜀素帖》等米芾代表作颇为近似。因此,持比较保守的态度,只能说米芾题跋的真伪存在争议尚待进一步研究。而自笔者观看过《木石图》原作之后,认为目前流传出的比较清晰的图片,实际上难以反映出米芾题诗的书法“风貌”。因此,笔者倾向范景中先生的观点,即“在没有切实证据的状况下,不应当否定张珩、徐邦达先生对这件作品的鉴定意见”。米芾的题跋当视作真迹。

元 杨恒、萧斞、赵孟《三体书无逸篇》中的“思无邪斋之印”

《木石图》中米芾与刘良佐的题跋现状

但需要指出的是,米芾题跋的真伪并不能成为断定此图是否属于北宋,是否为苏轼真迹的直接证据,而是一个参考。因为米芾只是题诗一首,并没有直接指明此图为苏轼作品。之前认为米芾的题跋对于《木石图》的真伪问题极为重要,是因为误以为米芾与刘良佐是同时代人并且相识,既然刘良佐在题跋中明确指出此图是苏轼真迹,那么米芾题诗实际上就是赞同刘良佐的观点。又由于米芾与苏轼相交,因此,米芾题诗如果是真迹,当然能够极大的佐证此图为苏轼作品。但事实上,根据上文的考证,刘良佐生活在南宋,米芾去世于宋徽宗大观元年,二人根本不相识。也就是说米芾根本不曾“认同”刘良佐的观点,更没有直接表达自己认为此图是苏轼的作品。因此,米芾的题诗是否是真迹,对于判断此图的时代是否为北宋时期,是具有重要价值的,但却不能将作者指向苏轼。

当然如果米芾的题跋是伪作(这一可能极小,并且本文认为米芾题诗是针对画作的,且是米芾书法风格)那么有两种可能,第一种可能是米芾的题跋为南宋人根据《木石图》的画意拼配上的“米芾伪书”。第二种可能则是米芾题跋真迹被南宋人换掉了,现存的米芾题跋是南宋人的摹本。但是米芾题跋与刘良佐题跋所用纸张一致,因此米芾题跋的时代下限至少也在南宋。而“芾次韵”下方的接缝上钤有南宋人王厚之的印章也印证了这一观点。元代俞希鲁在题跋中也说:“今观坡翁此画……上饶刘公、襄阳米公二诗亦清俊,而米书尤遒媚可法。”完全能够表明《木石图》及题跋至少在南宋就已经基本是现今的面貌,米芾和刘良佐的题跋绝非较晚时代拼接在图后的。

因此按照目前画史中关于苏轼常作《木石图》的相关记载,结合米芾等人的题跋观点,应该将此作视作最接近苏轼,这一文人画的创始者的作品看待。

五、《木石图》的流传经历

之前已经提到“思无邪斋之印”并非苏轼之印。而图中另一枚“文武师胄芾章”被一些研究者直接认定为米芾的图章,但由于其并未见于其他米芾作品中,也无相关文献记载,不知定为米芾之章有何确切依据。《木石图》中有“海岳庵主”一印,米芾号海岳,但这个章不是他的,而属于明代人杨遵,因其别号“海岳庵主”才刻了这个图章。因此,当然不能因为“文武师胄芾章”中有一芾字就将其归为米芾名下。因此目前也还没有证据表明此图钤有北宋图章。

由于之前本文可以确定刘良佐是南宋人,因此《木石图》中现存最早印章当是“良佐”白文印,而刘良佐是在“冯尊师”处见到此图,因此南宋人冯氏当是此图明确的最早收藏者。

图中有南宋王厚之(1131—1204)的印章,“王厚之印”“复斋之印”“顺伯”“临川王厚之顺伯父印”“临川王厚之顺伯复斋金石刻永宝”“王氏复斋□□□□尚友千古”,且部分钤于接缝处,按照通常做法王厚之也曾收藏此作。根据王氏印章所钤的位置、组合方式、篆法和印色,这些图章是伪造的可能性极小。王厚之是南宋重要的学者、金石学家、藏书家,他的收藏印章可以作为此作时代下限的有力旁证。

(传)苏轼 木石图 局部

(传)苏轼《木石图》中的俞希鲁题跋

图后有元人俞希鲁(1279—1368)的题跋更是真迹无疑。俞氏为元末镇江著名的学者,著述颇丰,其书迹《跋郭天锡文集序》《跋仇远自书诗卷》等作品收藏在故宫博物院,三者为一人所书当无疑义。俞希鲁在题跋中称是杨遵将此图拿给他看,因此图中杨遵印章,“杨宗道”“长宜子孙”“杨遵之印”“浦城杨文公家宗道斋图书印”“海岳庵主”等也是完全可信的。加之赵孟《双松平远图》(台北“故宫博物院”藏)中也存有“杨遵之印”“长宜子孙”两枚图章,与《木石图》中的这两枚图章完全一致,更加印证了杨遵图章的可靠性。可以说此图确曾经杨氏收藏。由于“冯尊师”、杨遵、俞希鲁三人都与镇江有着密切的关系,可以说明《木石图》在南宋到明代前期,应该都在镇江。

图中有“黔宁王子子孙孙永保之”可证其曾为明代沐昂收藏。又有“沐璘廷章”“继轩”二印,又多钤于接缝处,可证其亦被沐昂之孙沐璘收藏。这些收藏印章颇为常见,真迹无疑。图中绫隔水处钤有“濮阳李廷相双桧堂书画私印”“双桧堂鉴定真迹”,二印是明代李廷相(1485—1544)收藏鉴赏印。“濮阳李廷相双桧堂书画私印”还见于美国波士顿美术馆藏宋人《番骑图》中。“双桧堂鉴定真迹”亦见于日本大阪美术馆藏名迹(传)王维《伏生授经图》中。

综合图章信息及前文对题跋的考辨,可以初步理清《木石图》的流传经历。此图现存最早的题跋为米芾之题诗,由于米芾自言为“次韵”,按照常理在他题诗之前应当还有一首或数首题诗,只是早已无载,难觅踪迹。之后此图归南宋“冯尊师”,冯将其出示给刘良佐,刘良佐题跋并“和韵”米芾题诗。之后此图归南宋人王厚之收藏。在元代晚期归杨遵收藏,杨氏将其拿给俞希鲁题跋。入明后此图归黔宁王沐英第三子沐昂,后在景泰、天顺年间归沐昂之孙沐璘。之后在正德、嘉靖年间归李廷相。到了万历甲寅,郭淐又在图后书写题跋。可以说此图在南宋至晚明时期是流传有序的,但是图中没有清代的收藏记录,这一阶段的流传情况还未可知。直到北京古董商方雨楼从济宁购得此图,将其带回北京,收藏家、鉴定家张珩才得以见到此图。他在写《木雁斋书画鉴赏笔记》时候(20世纪60年代初)说:“此卷方雨楼从济宁购得,后得入白坚(夫)手,余曾许以九千金,坚不允,寻携去日本,阿部氏以万余得去,竟未能再见。阿部得此卷后数日而卒。录此尚有恨,距见画时二十余年矣。”显然,张珩明确见过此图原作,并希望能够购得。此后这件作品流落日本。有些文章一直坚定的认为张珩并未见到《枯木图》原作,不知究竟为何?

结论:

元 杨桓、萧斞、赵孟三体书无逸篇 故宫博物院藏

元 赵孟《双松平远图》中的“杨遵之印”“长宜子孙”印

综上所述,关于《木石图》有三点可以明确的结论。第一,画作本身与之后题跋当为“原装”,即题跋本身是针对这一画作的,并不存在后人作伪拼接后配的现象。但是,此图后原本应还有一人或多人题诗(时代应当早于米芾),现已不存,这些题诗之后才接米芾题诗,之后再接刘良佐题跋。目前图后的刘跋与米诗存在位置“颠倒”的现象,使得研究者对刘良佐其人和之后的诗文关系形成了一些误解。第二,此图至少从南宋刘良佐题跋时就被明确认为是苏轼作品,直到民国时期张珩、徐邦达两位鉴定大家依旧持相同观点。目前还未发现能够推翻前人观点的直接证据。第三,鉴于米芾题诗之真伪还存在的争议,最为谨慎的判断可以将此图创作时代的下限定为13世纪左右。第四,鉴于画作中并无作者题款和印章,目前也没有完全无疑的苏轼绘画作品作为参照,因此将此图视作完全无疑的苏轼作品自然会引起诸多讨论。但是,结合相关画史论述,与之后米芾、刘良佐等人的题跋,以及张珩、徐邦达诸位鉴定家的观点,将其视作最近苏轼风格的画作是完全有依据的。并且,苏轼作为士大夫进行绘画创作,其绘画能力与当时的李公麟、王诜等人是有着很大差距。他本人的作品应当与其主张“论画以形似,见于儿童邻”相符合,即表现出稚拙生疏的特征。从这一方面来看将《木石图》视作中国艺术“文人画系统”中最早的代表性作品也并非过誉。

本文完成于2018年8月,但由于文中所讨论的《木石图》在同年11月出现在拍卖市场中,为避免不必要的误会,特在其后发表此文。

注释:

(传)苏轼 潇湘竹石图 28cm×106cm 绢本水墨 中国美术馆藏

(传)苏轼 六君子图 局部 纸本水墨 上海博物馆藏