基于缓冲区分析的土地利用程度空间分布规律

——以福州市马尾区为例

林璐,许章华,2,3,黄旭影,施婷婷

(1.福州大学 环境与资源学院,福州 350116;2.3S技术与资源优化利用福建省高校重点实验室,福州 350116;3.福州大学 区域与城乡规划研究中心,福州 350116)

0 引言

土地资源是人类赖以生存的最基本条件,国土资源的多少和优劣是决定一个国家安全程度的重要因素[1]。土地利用反映了人类对土地自然属性的利用方式和状况,即人类根据土地自然特点,按照一定的经济与社会目的,采取生物、技术等手段,对土地长期性和周期性的经营管理与治理活动[1]。近年来,随着我国现代化建设的加快,土地资源在整个社会经济发展中越发起着重要的作用,一些只注重经济效益而忽略环境效益的传统土地规划导致人地矛盾不断被激化。

土地利用程度反映出土地利用的广度与深度,具有土地本身自然属性与人类因素作用的双重属性特点,成为近年来的研究热点[2-4],土地利用程度的研究能够帮助城市规划者建立合理的土地利用保护政策,走出一条环境友好型、绿色生态的可持续发展道路。Overmars 等[5]提出各个土地利用类型间存在很高的空间相关性,应构建空间模型研究土地利用程度的变化;Ferreira M P等[6]以河岸为中心,建立森林植被碎片带,分析森林土地覆盖的空间变化;Carmona A等[7]选择智利南部的一个景观,利用分裂指数和农业系统聚类分析探讨景观覆盖类型的空间特征;Liu Y 等[8]为研究中国黄淮海平原土地利用的时空动态模式,引入水环境与耕地评价土地利用格局变化;吕晓等[9]认为建设用地的分布与人类开发活动的强弱有着密切的联系,从而影响土地利用程度的大小;杨胜天等[10]针对黄河中游多沙粗沙区植被变化研究2010年间3个时期土地利用与植被盖度的关系。土地利用程度研究涉及多个尺度[11],孙倩等[12]和胡和兵等[13]以流域为尺度,提出流域生态系统服务价值与土地利用程度息息相关;李启权等[14]以县域为研究尺度,认为区位位置、资源状况及交通条件是形成土地利用程度与效益间空间耦合协调格局的主要因素;徐羽等[15]从城市出发,从土地利用变化速度、土地利用转移空间特征与方向、土地利用程度等角度对城市人类活动作用下的土地利用变化时空规律进行了深入分析。

学者们针对全国、区域、城市、流域等不同尺度开展了关于土地利用程度的研究,虽然其中也引入空间分析,但是对区域内部具体的植被、水体、建筑等与土地利用程度分布规律关系的研究只停留于单一因子或者没有研究,且缺少定量化研究。福州马尾区作为福建自贸试验区福州片区的核心区,近年来,在相关政策的扶持下,区域社会经济迅速发展,城镇化进程加快。本文利用RS与GIS技术,在缓冲区分析的基础上引入区域统计与空间自相关研究,探讨土地利用程度与空间分布的规律,并给出不同土地利用类型周围缓冲区的“冷热点”分析,可为科学管理土地提供有效的依据。

1 研究区概况

马尾区为福建省福州市辖区,地理范围在25°15′N~26°39′N,118°08′E~120°31′E之间,地处福州市南部,东濒闽江口,西与福州市晋安区交界,南与长乐市、仓山区隔江相望,东北与连江县接壤,下辖罗星街道和马尾、亭江、琅岐三镇。区内地表水资源丰富,全年冬短夏长,属于南亚热带海洋季风气候,年平均气温19~21 ℃,年降雨量约1 382 mm;地势西高东低,具有山秀、溪清、石奇、林幽的生态景观;经济发展快速,2014年实现地区总产值373.92亿元,高于福州市全市平均水平0.9个百分点,居全市第2位,服务外包、港口物流等产业快速发展,全区经济增长转向依靠二、三产业共同带动发展,近年来随着马尾新城建设的大力推进,城镇土地利用的性质、结构等也发生相应的变化。福建省于2015年开展福州新区的建设,选取马尾作为研究区来研究土地利用程度与空间的关系,能更好地把控福州新区建设前的生态本底状况,并对城市化土地整理以及土地资源的可持续利用具有重大的意义。

2 研究方法

2.1 数据收集与影像预处理

收集的主要数据有:(1)Landsat-8 OLI多光谱遥感影像1景,过境时间为2014年12月12日;(2)马尾区行政区划图;(3)福建省DEM数据。利用ENVI与ArcGIS对Landsat-8 OLI多光谱影像进行辐射校正、几何纠正及裁剪等预处理。

2.2 土地利用类型解译

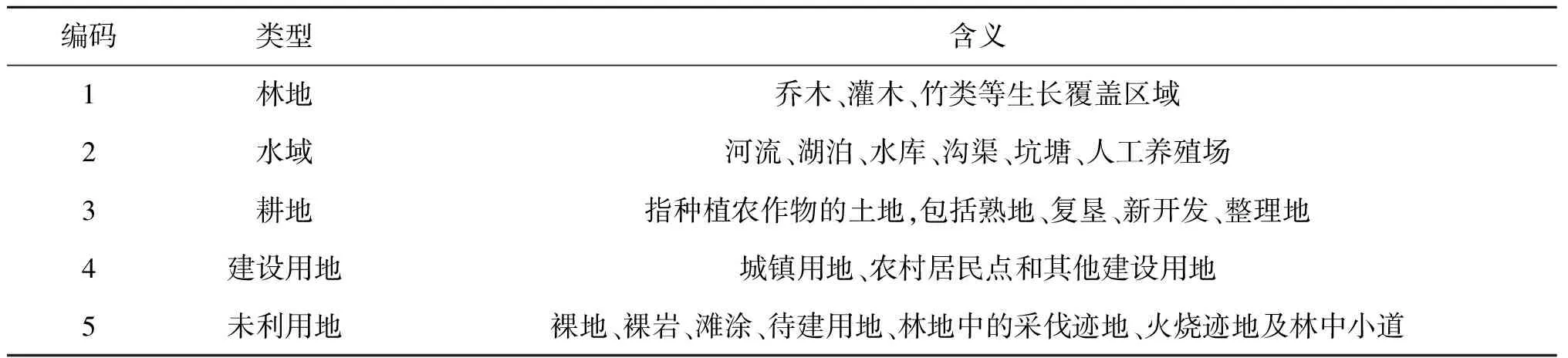

本研究结合研究区土地利用现状,考虑遥感影像的可解译情况,根据研究内容的需要,在全国遥感土地利用监测分类系统的基础进行调整,将马尾区土地分为林地、水域、耕地、建设用地、未利用地五大类型,具体的分类及含义详见表1。

表1 研究区土地利用分类系统

一般的监督分类方法难以区分各种土地利用类型,本文采用基于决策树的分类方法解译研究区土地利用类型。马尾区内森林覆盖率高,因此在构建决策树时将NDVI作为辅助数据应用到分类中。

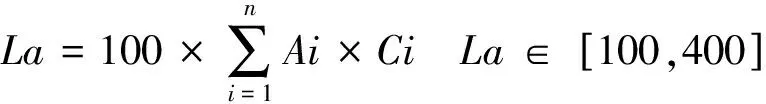

2.3 土地利用程度

本文利用土地利用综合指数来评价研究区的土地利用程度。土地利用程度综合指数是人类对土地实际利用状态的反映。刘纪远等[16]提出土地利用程度的量化方式,表达式为:

(1)

式中:Ai、Ci分别为第i级土地利用程度分级指数、分级面积百分比。

根据刘纪远等提出的土地利用程度相应分级原则,马尾区各土地利用类型所对应的土地利用分级指数如表2所示。

表2 土地利用程度分级赋值表

2.4 空间分布规律研究方法

地物除了基本信息外,还有空间信息,空间信息能使研究结果更加贴合实际[17]。Todd等[18]引入水文动力空间信息分析湿地植被群落的结构特征;王润等[19]为构建都市游憩空间的有机结构,以水系、交通为依托,分析北京游憩空间的分布规律;吴桂平等[20]以鄱阳湖为研究对象,用空间分析保护区近10年来湿地植被生物量的空间分布规律及其季节变化特征。由此可见,探讨空间分布的规律对于地物分布规律的研究很有意义。空间分布规律研究涉及多个尺度、多种对象,本文选择林地、水域、耕地、未利用地以及建设用地这5种土地利用类型的缓冲区为基础,引入区域统计、空间自相关的方法对各个土地利用类型缓冲区内的土地利用程度的变化做出细化至100 m的分析,并把区域统计与空间自相关的分析的结果进一步综合讨论,能更好地探讨区土地利用程度空间分布的规律变化。

1)缓冲区建立。缓冲区分析是GIS重要的分析功能之一,以ArcGIS提取的5种土地利用类型面域实体为基础,建立以100 m为间距的缓冲区多边形,以便于对林地、水域、耕地、未利用地、建设用地周围的土地利用程度做空间分析,探讨人类对于研究区当前的土地利用活动是否合理,详细说明不同土地利用类型与土地利用程度的空间分布联系。

2)区域统计。以林地、水域、耕地、未利用地、建设用地的缓冲区为基础,通过与土地利用程度综合指数空间分布图进行叠置分析,统计出各距离的缓冲区内土地利用程度综合指数的平均值,探讨不同土地利用类型周围的综合指数分布状况。

3)空间自相关。空间自相关分析能检验某种地理现象或某一属性值的整体分布状况[21],该方法在环境资源领域广泛应用,Bequet等[22]用空间自相关模型研究森林不同树种间的空间异质性;韦仕川等[23]用空间自相关分析探讨广宁县耕地质量的空间结构性特征和聚集性规律。本文的空间自相关以前期5种土地利用类型缓冲区Shp为基础,加入土地利用程度综合指数信息,利用Geoda做空间自相关分析,统计各类型土地利用程度的冷热点,并结合区域统计的结果,综合分析土地利用程度的空间分布规律。

3 结果与讨论

3.1 土地利用类型分类与土地利用程度结果

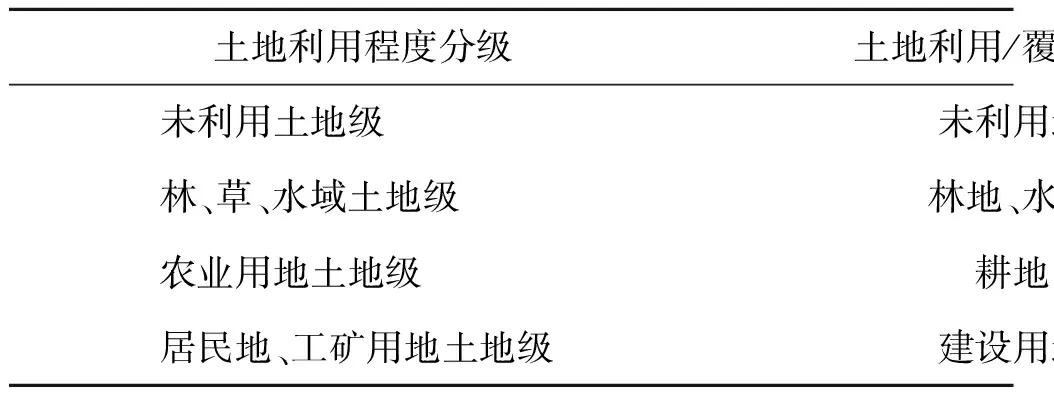

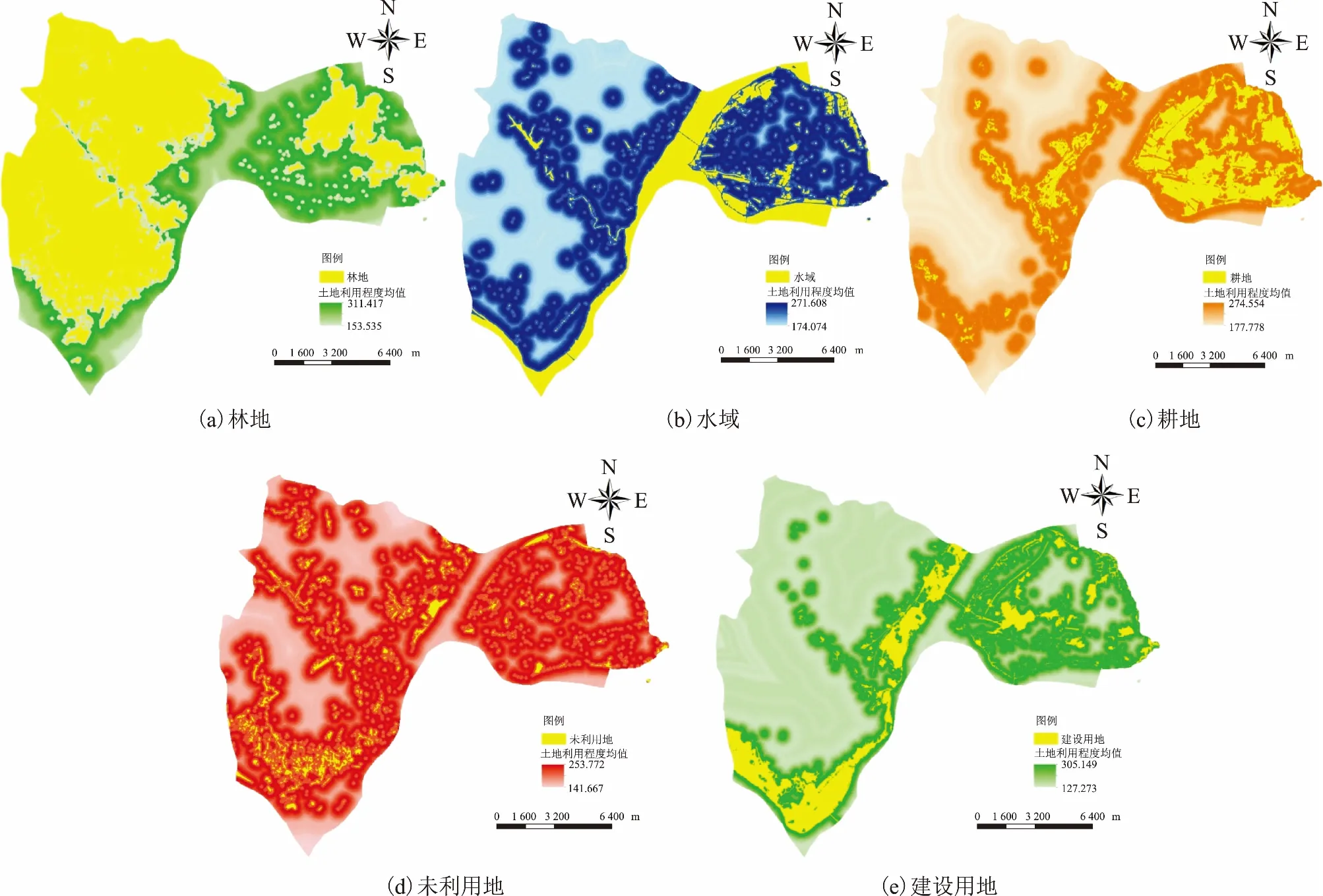

在ENVI中,通过目视解译选择大于10个的均匀分布的训练样本,像元数在200~500区间,利用Rulegen插件,采用QUEST算法自动获取分类规则,生成决策树,进行土地利用分类,决策树分类规则如表3所示,得到研究区土地利用类型分类结果(图1),分类精度为88.78%,Kappa为0.854 1。并依据式(1),得出马尾区土地利用程度分布专题图(图2),可知研究区2014年综合指数处于0~400之间,区内土地利用程度大部分处于中等水平,且土地利用程度较高的区域都集中在河流沿岸,马尾镇、罗星街道及亭江镇对土地的开发利用主要沿着河流呈狭长状延伸。

表3 研究区决策树分类规则

附注:B8为NDVI,B1~B7为Landsat OLI影像原始波段。

图1 马尾区2014年土地利用分类图

图2 马尾区土地利用程度综合指数空间分布图

3.2 基于缓冲区下的区域统计土地利用程度空间分布规律研究

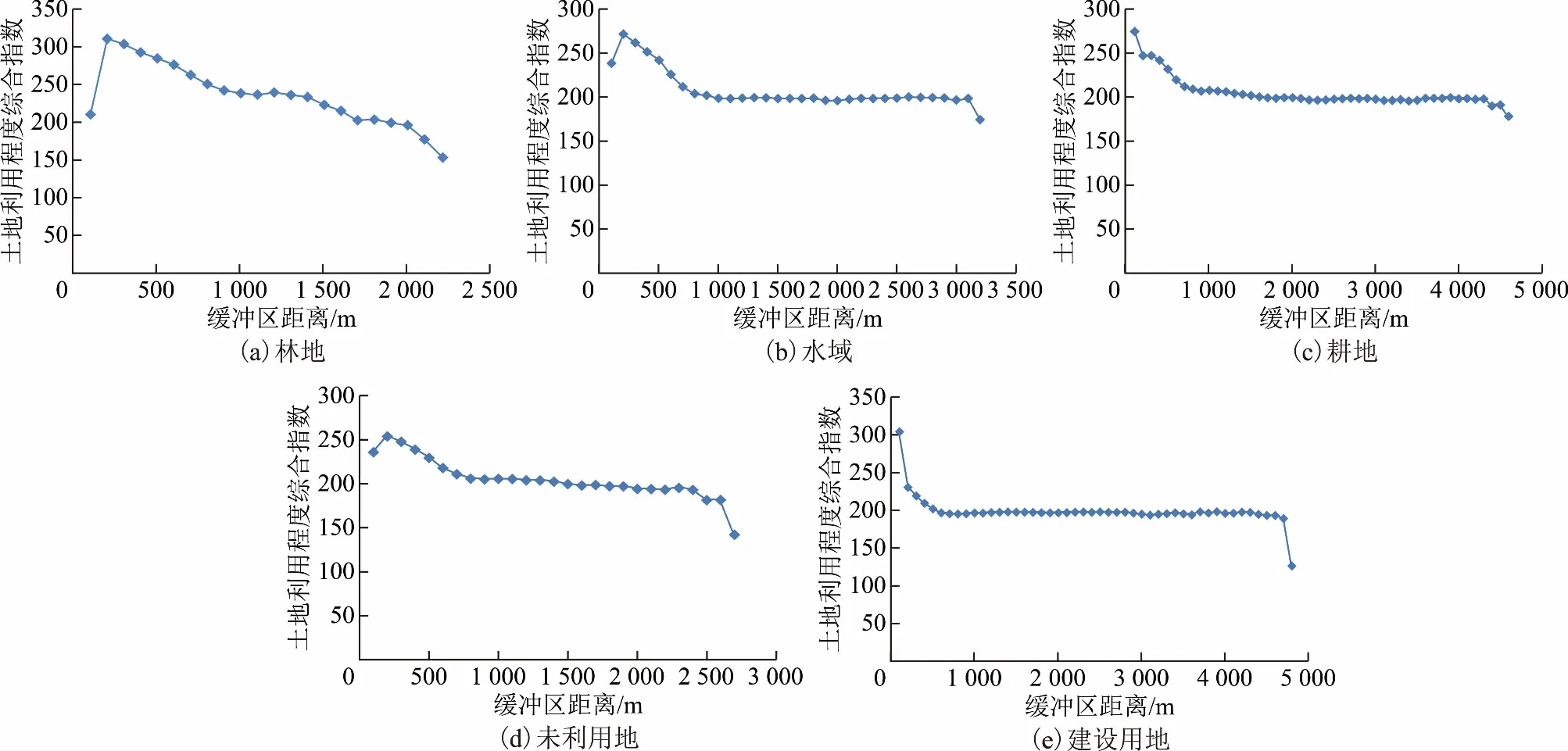

1)以林地缓冲区为主体的土地利用程度空间分布。林地区域统计结果如图3(a),利用折线图来表示土地利用程度综合指数的空间变化。图4(a)可以看出,土地利用程度指数随着林地缓冲区距离的变化而变化,先增加后减少:在林地周围100 m处,土地利用程度保持在较低水平,约210.951,在100 m至200 m处,土地利用程度急增,增长率为47.63%,平均增速为10.05%,这主要是由于林地周围100 m处一般留有与其他用地的过渡带,人为干扰较小,而100~200 m处,土地类型由林地—过渡带迅速转为耕地、建设用地等,可见在林地周围200 m处,建设用地的比重较大;当缓冲区在200 m以后时,中间有稍许起伏,但整体来看土地利用程度指数的数值随着距离的增大而减小,这是因为200 m后,建设用地比例逐渐减少,最后土地利用类型归于水域,在2 200 m处达到最小值153.535。由此见得,建设用地对于土地利用程度综合指数的影像较大,林地的土地呈现半自然化—自然化,应在规划时注意要在林地与建设用地之间的留有一定的缓冲区。

2)以水域缓冲区为主体的土地利用程度空间分布。同理,对水域做区域统计分析(图3(b))。图4(b)可看出,水域周围的土地利用程度综合指数的数值总体趋势为先增加后减少,最后趋于平缓:当缓冲区为200 m时,综合指数达到最大(约271.608),这是因为在水域附近0~100 m处是水域与居名点的缓冲带,主要是未利用地、湿地、滩涂等,符合生态安全的要求,而100~200 m处,建筑用地比例上升;在200~800 m之间,随着河流距离的拉大及地形因素等影响,建设用地逐渐减少,耕地、林地面积增加,土地利用强度减少,平均减速为11.31%;在800 m后,综合指数变化趋于平缓,平均为198.311,在这个距离间,土地类型95%以上为林地,人类活动强度小,土地回归自然化。在城市土地利用过程中,应该对水域附近的0~100 m缓冲区实施重点保护,防止人为活动污染水体。

3)以耕地缓冲区为主体的土地利用程度空间分布。从图3(c)、图4(c)看出,耕地周围的土地利用程度综合指数的变化整体呈现平缓的下降趋势,详细来说:在耕地周围100 m到700 m处,土地利用程度综合指数由274.554减少到211.757,平均变化率为12.56%,是由于这地段大部分土地利用类型是从耕地过渡到林地,人类对林地利用程度相对较小,所以之间的土地利用程度综合指数减少速率较快,约22.87%;从耕地周围700 m到4 300 m处,土地利用程度综合指数基本不变,平均为199.744,因为这个区域中大部分是林地—耕地,土地利用类型基本没有变化;从4 300 m处后,综合指数进一步减小,因为在研究区边界附件基本为林地,且开发活动基本没有,土地处于自然化状态。在规划时,应保护耕地的基本占有率,防止为了经济发展而破坏耕地,同时耕地与其他土地类型之间应留有缓冲区,防止农业污染波及其他类型土地。

4)以未利用地缓冲区为主体的土地利用程度空间分布。未利用周围的土地利用程度综合指数变化趋势为先小幅度增长,后下降到趋于平缓,在2 400~2 700 m处急速减少(图3(d)、图4(d)):100 m到200 m之间,综合指数由235.695增加到253.772,平均变化值18.077,在200~800 m综合指数呈现减小的趋势,变化率为19.01%,这是因为从100 m到200 m之间,未利用地被其他类型用地取代,土地利用强度增大,而在200~800 m之间,土地类型逐渐转为林地;缓冲区800 m到2 400 m,综合指数变化趋于平缓,平均值为199.288,因为这部分土地利用类型基本为林地—耕地,且比例没有明显变化;从2 400 m以后,综合指数减小,且减少幅度较大,平均变化值为51.068,这是由于土地类型由原来的林地—耕地,转为自然林地,综合指数在2 700 m处达到最小值,约141.667。未利用地在研究区的土地利用类型中所占比例不大,且较为破碎,可以在规划中注意保护成片的未利用地。

5)以建设用地缓冲区为主体的土地利用程度空间分布。建设用地周围的综合指数变化呈现两头急速减少,中部区域平缓的趋势(图3(e)、图4(e)):100~500 m处呈现下降区域,其中缓冲区100 m至200 m的平均变化值为73.602,比200~500 m处的平均变化值高出64.052个数值,这是因为100~200 m处,土地利用类型从建设用地转为滩涂、湿地、水域、未利用地等,土地开发强度迅速下降,而200~500 m之间,水域面积扩大,数值减少地不似之前那么剧烈;从500~4 700 m之间,综合指数变化趋于平缓,平均为197.352,是因为这地带土地利用类型与人为干扰强度基本不变;4 700 m至4 800 m处,综合指数急速减少,下降了65.850个数值,这是因为这地带靠近研究区边界,边界周围多自然林地,土地自然化程度高。建设用地对于土地利用程度综合指数呈现正相关的关系,注意控制建设用地的无序扩张是城市规划与土地管理工作中的重点。

图3 马尾区各土地利用类型缓冲区区域统计

图4 马尾区各土地利用类型缓冲区土地利用程度综合指数变化图

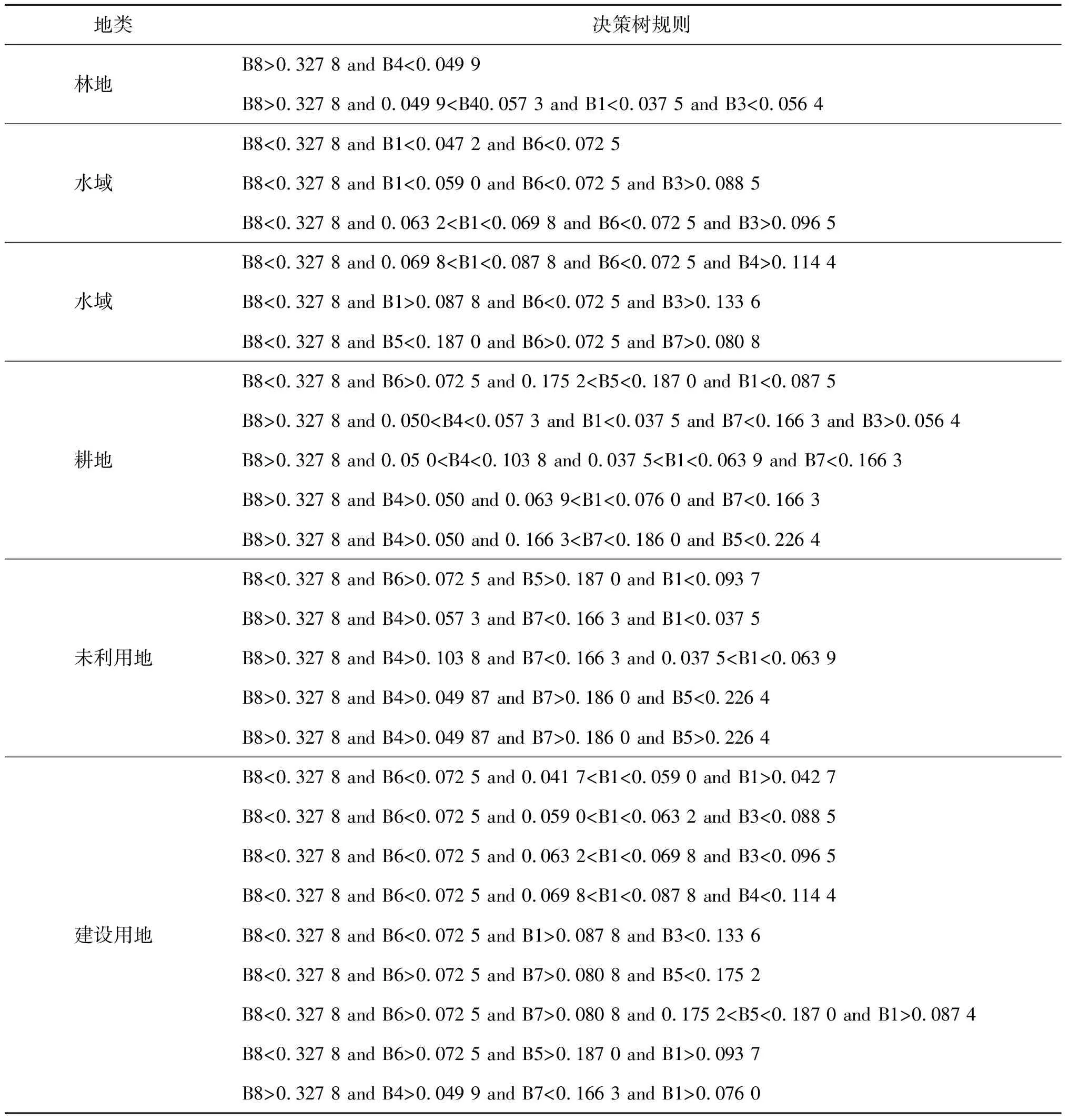

3.3 基于缓冲区下空间自相关的土地利用程度空间分布规律研究

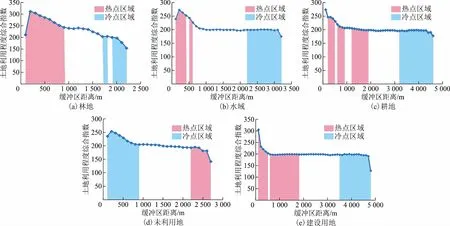

对林地、水域、耕地、未利用地以及建设用地的土地利用程度综合指数做空间自相关分析,可知各个土地利用类型缓冲区内综合指数的“冷热点”。从表4、图4~图5中可知:

(1)耕地的土地利用程度热点区域较其他用地较为分散,可能是由于耕地面域较为破碎,且易受周围林地、建设用地的影响。

(2)5种土地利用类型的土地利用程度综合指数最小值都在边界,但从空间自相关分析上看,除了未利用地,其余土地利用类型的冷点区域都分布于研究区边界位置,可能是由于不同区之间留有缓冲带,但缓冲带内的未利用地较少。

(3)未利用地的冷热点分布与其他土地利用类型不同,其热点区域位于研究区边界地带,为冷点区域为周围0~900 m处,说明未利用地近距离内土地利用程度较小,这块区域有开发的潜力,但也要注意保护。

(4)林地的冷点区域较与其他土地利用类型较为分散,为1 700~1 800 m、1 900~2 200 m,说明在林地周围1 800~1 900 m间,人类活动较为明显,区域统计也显示此距离内综合指数减少速率较低。

表4 土地利用程度空间自相关分析

图5 马尾区各土地利用类型土地利用程度冷热点空间分布

3.4 讨论

对研究区5种土地利用类型缓冲区的区域统计与空间自相关分析结果进行进一步的讨论,并给出规划建设意见:

(1)区域统计与空间自相关分析的结果说明,耕地的土地利用程度热点区域较为分散、林地的冷点区域较为分散。这可能是由于研究区内耕地分布较为破碎,在规划中应该注意耕地规划的连续性,不能随意占用耕地;林地缓冲区的设置研究区内林地周围1 800~1 900 m受人类活动影响较大,应该此距离内设置一定的缓冲带保护区,防止人类活动对林地的干扰。

(2)从缓冲区区域统计结果上看,5种土地利用类型的土地利用程度综合指数数值基本在研究区边界达到最小值,但空间自相关分析结果发现除了未利用地,其余土地利用类型的冷点都在边界,说明研究区边界土地偏向自然化状态,这可能是因为不同区为避免区域之间的互相影响而留有缓冲带,但缓冲带内未利用地较少。说明马尾区在区划缓冲带的设置上较为合理,应该注重对边界自然化土地的保护。

(3)区域统计结果表明土地利用程度综合指数平均数值分别在林地、水域以及未利用地的200 m处缓冲区达到最大,通过空间自相关的进一步分析发现,林地与水域满足,其200 m处是热点区域,但是未利用地则在边界是土地利用程度的热点区域,说明人类活动在林地、水域土地周围200 m处的强度最大,在生态维护以及土地安全管理的工作中应该对林地、水域周围200 m处采取重点监控,避免因胡乱开发土地而引起严重的生态环境问题。

(4)水域、耕地、未利用地周围200~800 m处综合指数数值减小的速率相对较高,空间自相关发现:对于200~800 m区域内,①水域:400~500 m、600~800 m土地综合指数减小较有意义(因为其0~400 m、500~600 m为土地利用综合指数的热点区域)。②耕地:500~600 m土地综合指数减小较有意义(因为其200~500 m、600~900 m为土地利用综合指数的热点区域)。③未利用地:0~900 m为冷点区域,符合区域统计结论。因此在对马尾区进行土地利用时,对水域附近400~500 m与600~800 m、耕地附近500~600 m以及未利用周围200 m~800 m区域应该实施监控,保护期间的土地。

4 结束语

研究区2014年土地利用程度综合指数处于0~400之间,区内土地利用程度大部分处于中等水平,且土地利用程度较高的区域都集中在河流沿岸,马尾镇、罗星街道及亭江镇对土地的开发利用主要沿着河流呈狭长状延伸。

研究区内建设用地与林地对土地利用程度综合指数的影响最大,林地的自然化程度大小对于城市土地利用程度影响较大,应重点保护城市林地、合理开发并且注意缓冲带的设置在规划工作中,应对林地周围200 m、水域周围200 m、400~500 m与600~800 m、耕地周围500~600 m、未利用地周围200~800 m实施重点监控,注意土地规划的连续性,防止乱占用耕地,维护土地安全。

水域与建筑用地周围800 m至近邻研究区边界处,由于期间各土地类型面积相对平衡,综合指数数值基本稳定,在土地管理与城市发展工作中,可引入新技术,参考国内外优秀的经验,增加此距离间中林地面积,进一步降低城市土地负荷,实现经济、生态的共同发展。