2018年度机械工程学科国家自然科学基金管理工作综述

赖一楠 叶 鑫 曹政才 李宏伟

国家自然科学基金委员会工程与材料科学部,北京,100085

0 引言

2018年,国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)工程与材料科学部工程科学二处(以下简称“科学处”)认真贯彻基金委新时代科学基金资助导向:“鼓励探索、突出原创;聚焦前沿、独辟蹊径;需求牵引、突破瓶颈;共性导向、交叉融通”,优先资助具有重要科学研究价值和重大应用前景,并有可能成为新的知识生长点的基础研究,注重学科平衡、协调和可持续发展,圆满完成了各项任务。现对科学处2018年度国家自然科学基金评审与资助、项目进展与结题审核,以及相关管理工作进行总结回顾。

1 2018年度科学基金评审与资助

1.1 总体评审与资助

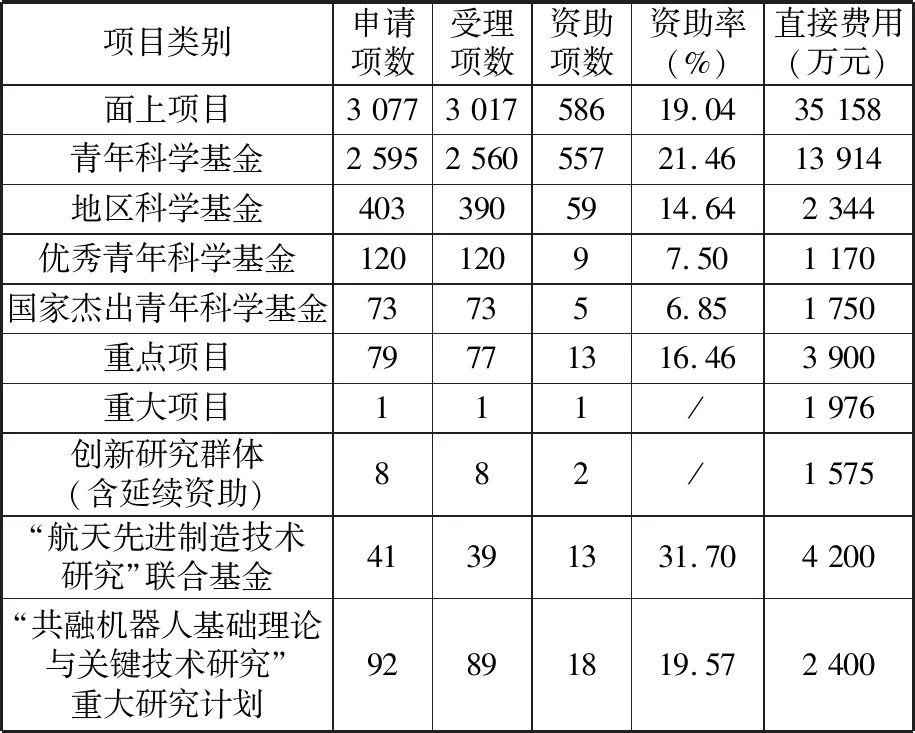

截至12月31日,科学处2018年度共接收各类项目申请6 507项,申请数量继续保持稳中略升的态势,涵盖的项目类型有面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、重点项目、重大项目、优秀青年科学基金、国家杰出青年科学基金、创新研究群体(含延续资助)、“航天先进制造技术研究”联合基金、“共融机器人基础理论与关键技术研究”和“航空发动机高温材料/先进制造及故障诊断科学基础”重大研究计划、应急管理项目等。按照规定程序,经过严格评审,科学处共资助各类项目1 278项,资助直接费用70 499万元,具体情况详见表1。

1.2 三类项目申请、受理、评审与资助

科学处2018年度共接收面上项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目(以下简称“三类项目”)申请6 075项,占学科所有申请项目数量的93.36%,同比增长13.59%。经初审,三类项目不予受理108项,其中面上项目60项,青年科学基金项目35项,地区科学基金项目13项。不予受理的主要原因见文献[1]。经评审并报批, 资助三类项目共计1 202项(表1),其中,面上项目平均资助强度60.00万元/项;青年科学基金项目平均资助强度24.98万元/项;地区科学基金项目平均资助强度39.73万元/项。

表1 2018年度科学处主要项目申请及资助

面上项目和青年科学基金项目申请数量排名前10的依托单位申请情况如图1所示;地区科学基金项目申请数量排名前5的单位分别是兰州理工大学、南昌航空大学、昆明理工大学、华东交通大学、广西大学。

“三类项目”的各二级代码对应领域的申请与资助情况如图2所示。与2017年相比,各领域的申请量都有所增长,其中,机械结构强度学(E0504)申请数量增幅最大,为33.20%;除机械结构强度学(E0504)和机械设计学(E0506)外,其他二级代码领域的资助率相比2017年均有所下降,其中机械摩擦学与表面技术(E0505)领域降幅最大,下降了5.33%。

图1 2018年度面上项目和青年科学基金项目申请量前10名的依托单位申请情况Fig.1 The top 10 host institutions with the most applications of the general program and youth science foundation in 2018

图2 各二级代码对应的领域申请与资助情况Fig.2 Application and funding under each secondary code

1.3 “航天先进制造技术研究”联合基金评审与资助

“航天先进制造技术研究”联合基金(以下简称“航天先进制造联合基金”)实施4年以来,共受理150个依托单位(179个合作单位)的523项申请。经严格评审,共批准41个依托单位(62个合作单位)的87项申请,包括集成项目3项、重点支持项目53项、培育项目31项。获批项目中,航天系统牵头项目21项,涉及单位14个,包括集成项目3项、重点支持项目12项、培育项目6项;航天系统参与项目50项,包括重点支持项目38项和培育项目12项[2]。

2018年度“航天先进制造联合基金”接收了35个依托单位(44个合作单位)的申请41项,其中,集成项目7项、重点支持项目34项。经初步审查,共受理申请39项。经函评和会评并报请联合基金管理委员会批准,“航天先进制造联合基金”资助直接费用4 200万元,其中,资助集成项目2项,资助率28.57%,平均资助强度841.5万元/项;重点支持项目11项,资助率32.35%,平均资助强度229万元/项[3]。

1.4 “共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划评审与资助

2018年度“共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划包括重点支持项目和培育项目两种类型,51个依托单位共申请项目92项,其中重点支持项目24项、培育项目68项。经初步审查,共计受理各类项目89项。项目评审会于8月3日在哈尔滨召开,专家评审组认真审阅申请书和函评意见,听取项目负责人答辩,秉承“择优支持、公平公正”的原则,对项目进行了表决。本年度重大研究计划资助直接费用2 400万元,其中, 资助重点支持项目6项,资助率25.00%,平均资助强度270万元/项;培育项目12项,资助率17.65%,平均资助强度65万元/项[4]。

2 项目进展与结题审核

2.1 年度进展与结题报告审核

2018年科学处共接收2013—2016年度批准的各类项目进展报告2 898份,2012—2014年度批准的各类项目结题报告1 163份。大部分项目在理论、方法和技术研究方面有一定创新,所取得的成果具有重要的学术价值和良好的应用前景,对学科发展和行业进步起到了积极的推进作用,其中,传动机械学(E0502)和制造系统与自动化(E0510)领域成果较为突出。

科学处对项目年度进展和结题项目成果进行了认真审核,将结题项目实际取得的成果与申请书中的预期成果进行比对,客观评估项目的研究质量和完成度。评估结果及项目负责人执行基金委相关规定的情况将作为今后项目审批时绩效挂钩的重要参考依据。

由山东大学主办、济南大学与齐鲁工业大学协办的第十三届设计与制造前沿国际会议(ICFDM 2018)于8月15—17日在济南举行[5]。设计与制造前沿国际会议(ICFDM)是由中国国家自然科学基金委员会和美国吴贤铭基金会联合发起的系列国际学术会议之一,也是机械工程学科展示优秀结题项目成果和基础研究最新进展的交流平台。会议期间,科学处在2017年度结题的面上项目、青年科学基金项目和地区科学基金项目中遴选了174个项目进行了成果展示,推荐其中的45个项目作了优秀结题项目结题报告,从中评选出10项国家自然科学基金优秀结题项目。优秀结题项目清单见表2。

表2 ICFDM 2018评选的优秀结题项目清单(按项目批准号排序)

2.2 重点项目中期检查与结题审查

重点项目结题审查与中期检查学术交流会于1月29—31日在北京召开。会议对2017年结题的10个重点项目、2个重点国际(地区)合作研究项目和2个科学仪器基础研究专款项目进行了结题审查,对12个重点项目和3个重点国际(地区)合作与交流项目进行了中期检查,并进行了相关学术交流。结题项目负责人对项目的进展情况、计划执行情况、主要研究成果、合作与交流情况,以及人才培养情况作了全面系统的汇报,中期检查项目负责人汇报了项目阶段性进展,与会专家提出了若干建议。

典型的优秀结题项目如北京航空航天大学焦宗夏教授承担的“新型直接驱动式液压伺服泵的基础研究”重点项目,该项目为满足多电飞机等重大装备对高性能功率电传技术日益增长的迫切需求,提出了直线电磁驱动电静液作动新原理,研究发现了电机谐振频率与系统频宽的内在联系,揭示了直线伺服泵的流量调节机理和影响规律,推导了瞬态和稳态的流量公式,设计了一种基于新原理的双单元直线驱动伺服泵(图3),给出了系统交互配流基本构型,建立了流量调节机制;发明了一种新型复合哈尔巴赫阵列谐振直线电机,揭示了其谐振工作机理和能耗规律,实现了高效能谐振工作模式,提高了谐振频率;针对交互配流伺服泵,建立了闭环伺服控制模型,给出了基于调幅调频和调相的控制方法,提出了基于交互负载补偿机制的幅相控制策略,实现了多通道协调控制;研制了直线电磁驱动伺服泵样机(图4),构建了电静液作动系统,搭建了实验平台,完成了伺服泵的动静态试验和带载试验,验证了新型电静液作动系统高频宽优势。

图3 双单元直线泵结构图Fig.3 Double unit linear pump structure

图4 直线驱动电静液作动器原理样机Fig.4 Linear-driven electro-hydrostatic actuator prototype

典型的中期优秀项目如上海交通大学朱向阳教授主持的“深腔作业连续体机器人的运动学分析和力位操控性能综合”重点项目,该项目提出了超冗余度机械臂机(结)构基于末端跟随的狭小空间设计与轨迹规划方法,研制了图5所示的超冗余蛇形机械臂功能样机(36驱动、24自由度),实现了4.9~9.8 N负载条件下2 mm的末端跟踪精度;提出了连续体机械臂的非“常曲率”运动学建模及参数标定方法,研制了基于高弹镍钛合金的连续体机械臂原理样机及遥操作控制系统(图6),完成了深腔环境下的视觉检测与操作实验。

图5 超冗余度机械臂Fig.5 Hyper-redundant manipulator

图6 连续体机械臂Fig.6 Continuum manipulator

2.3 “航天先进制造技术研究”联合基金中期检查

“航天先进制造技术研究”联合基金中期检查与学术交流会于3月11—13日在西安召开[6]。本次会议旨在检查2015年度获批的15个重点支持项目的执行情况。各项目负责人汇报了项目进展情况和项目取得的代表性创新成果,专家组对后续研究工作提出了建议。

15个重点支持项目取得了许多创新性成果:①在大型轻质高强构件/复合材料成形制造技术研究领域,解决了直径3.35 m以上火箭燃料贮箱封头无焊缝整体旋压成形制造的缺陷控制难题;提出了差异壁厚构件准同步凝固与淬火变形控制理论与技术;②在数字化设计制造理论与技术领域,解决了火箭用大直径弱刚性网格壁板镜像铣削过程瞬态稳定性分析和壁厚自适应补偿的高精度镜像铣削加工问题;③在先进焊接与连接技术基础领域,研制了具有自主知识产权的姿控发动机推力室大尺寸Cf/SiC复合材料喷管与Nb过渡环连接的新型耐高温钎料,揭示了焊接界面反应机理,实现了高强度连接,发展了一种适应时变空间焊接位姿的多曲面钛合金构件激光智能焊接新技术,基本解决了航天运载器环形气瓶、测温舵焊接内部质量控制问题,在某型号航天运载器上得到了成功应用;④在表面工程及薄膜制备技术基础领域,解决了空间大功率微波器件抑制微放电的陷阱结构制备问题,发展了微放电效应抑制表面处理技术,初步应用于导航二代试验星微波开关等微波部件,建立了一套星载网状天线高精度索网结构多源误差分析与设计方法,形成了一套考虑绳索力学松弛行为及不确定性的索网结构找形与形面调整理论与方法,已成功应用于我国通信技术试验卫星一号可展开网状天线、天通一号01星大型星载天线,以及某高精度伞状可展开天线设计中。

2.4 重大项目结题审查

国家自然科学基金重大项目“精准微创手术器械创成与制造基础”结题验收会于2月2日在长沙召开[7-9]。专家组对该项目执行情况给予高度评价,一致认为该项目全面完成了既定目标,结题审查予以通过,综合评价为特优。

该重大项目由天津大学王树新教授主持,研究团队包括天津大学、中南大学、西南交通大学、北京航空航天大学、西安交通大学等多家科研单位。项目以微创手术器械为载体,围绕生/机接触界面仿生设计与载能作用规律、微创手术操作运动/力映射关系、结构/功能一体化制造新原理等科学问题开展研究,将精(安全接触、精确制造)与准(准确定位、灵活操作)融入手术器械设计与制造之中,通过医工交叉融合,深入开展了微创器械系统设计理论与制造新原理研究。

五年来,研究团队取得多项研究进展:①揭示了高频电刀电极表面组织黏附的热电耦合影响机制和类冶金结合机制,建立了抗黏附电极的设计准则;②揭示了典型生物体表结构防粘机制,发现了液体单方向搬运新现象,建立了梯度Taylor毛细升理论,提出了液膜/气膜隔离式仿生防粘策略;③建立了微创手术操作映射模型及耦合丝驱动理论,提出了刚度可控结构设计方案,并基于厚板折纸原理,设计了新型折展机构手术钳;④设计了基于纤维束编织结构阻塞机理的刚度可调多单元器械臂,并实现柔性器械臂畸变可控;⑤通过体外模型、动物模型及临床手术三个层面(图7、图8),构建了微创手术器械综合评价体系。项目执行过程中,研究团队共发表SCI论文100余篇,其中Nature论文1篇,Science论文1篇。

图7 自然腔道手术器械样机图Fig.7 Prototypes of natural orifice surgical instruments

图8 自然腔道手术器械动物试验Fig.8 Animal tests with natural orifice surgical instruments

2.5 “纳米制造的基础研究”重大研究计划结束评估

“纳米制造的基础研究”重大研究计划于2010年正式启动,实施周期8年,总经费1.9亿元人民币,共支持集成项目4项(经费5 500万元,占比29%)、重点项目24项(经费6 240万元,占比33%)、培育项目121项(经费6 231万元,占比33%)和战略指导项目4项(经费981.88万元,占比5%)。研究内容覆盖纳米精度制造、纳米结构制造、跨尺度制造和微纳制造新方法探索四大研究领域,形成了纳米精度制造的新原理与新方法、大面积微纳米结构高效制造方法、Top-down与Bottom-up结合的纳米制造新原理和激光微纳制造等微纳米制造新原理和新方法探索四个集成项目群。

科学处非常重视本年度重大研究计划的结束评估工作,组织成立了结束评估顾问专家组、指导专家组、报告起草组和工作秘书组,对结束评估工作进行了任务分工。并陆续在西安、北京、济南等地组织召开了5次全体工作会议、30余次各小组讨论会和6次秘书组统稿会,梳理了在过去8年里“纳米制造的基础研究”重大研究计划所取得的研究进展与研究成果,形成了自评估报告。

基金委于2018年12月13—14日在北京对重大研究计划“纳米制造的基础研究”进行了结束评估,综合评估专家组听取了该重大研究计划的总结报告、成果报告和战略研究报告,经质询、讨论和投票,认为该计划全面完成了既定任务,达到了预定科学目标,评估结论为优秀,建议批准该重大研究计划实施结束。

该重大研究计划自启动以来,瞄准纳米制造领域的前沿科学问题和发展趋势,着力推动机械、材料、物理、化学、生命、信息、力学等学科之间的交叉融合,始终遵循“有限目标、稳定支持、集成升华、跨越发展”的总体思路,通过加强顶层设计,不断凝练科学目标,积极促进学科交叉。在实施过程中,指导专家组和管理工作组各司其职、合理推进,充分发挥了专家学术管理与项目资助管理相结合的管理模式,确保项目研究的针对性、项目资助的公正性和项目完成的质量。通过原理创新及前沿技术攻关,培养汇聚了一批学科交叉、从事纳米制造研究的优秀队伍,为我国纳米制造技术的发展奠定了坚实的基础,为解决中国制造的战略任务、在国际上形成有重要影响的研究成果发挥了重要作用。主要取得了以下创新性研究成果:

(1)揭示了材料的原子层级化学机械去除机制,建立了光学全频段亚纳米精度的加工方法,形成了晶圆化学机械平坦化装备、光刻机镜头抛光装备,在集成电路生产线获得应用,打破了国外垄断,为芯片制造行业解决“卡脖子”问题提供了关键支撑。

(2)提出了界面电荷调控的纳米压印新原理、新方法,研制了气电协同压印、卷对卷跨尺度压印等系列纳米压印装备,在国家重大工程、国防军事、消费电子等领域获得了应用,使纳米压印从实验室走向了工程应用。

(3)提出了电子动态调控的飞秒激光制造新原理、新方法,实现了对瞬时局部电子动态的主动控制,研发了激光微纳制造技术和装备,为某重大科学工程的靶球制造提供了支撑。

(4)发展了微结构表面的局域选择性多重构筑和批量化制造方法,建立了较为完善的纳米制造方法与工艺体系,自主研发了装备17台/套,在若干领域打破国际垄断。

3 相关管理工作

3.1 面向原创探索,造就杰出青年人才创新团队

2018年度机械工程学科共有5人获得国家杰出青年科学基金项目资助:①天津大学陈焱在机构与结构交叉的国际学术前沿领域,系统深入地研究了刚性折纸的运动学理论与创新设计,攻克了厚板折纸的国际难题,并将机构学与结构力学有机结合,解决了空间机构网络的自由度与协调排布等理论难题;②西南交通大学王开云等创建了重载列车与轨道动态相互作用的系统分析方法,提出了降低重载列车纵向冲动的关键技术策略,开发了减轻重载列车与轨道动力作用的关键技术,在我国重载铁路10多个重点工程中得到了大规模的成功应用,产生了重大的社会经济效益;③中国科学院宁波材料技术与工程研究所王立平等在机械表面长寿命功能防护薄膜强韧与耐蚀设计、苛刻环境多因素强耦合损伤与延寿,以及新型强化与延寿薄膜体系完善与创新应用三个方面取得了创新成果,建立了完备的材料研究和应用验证体系;④华中科技大学高亮针对车间调度中工艺柔性与连续生产带来的求解挑战,建立了集成式工艺规划与车间调度的解空间表征模型,设计了保证种群多样性的混合初始化方法,构建了局部修正和完全重调度相结合的在线重调度策略,提出了基于解空间地形的高效自适应优化方法,共刷新32个国际标准测试集的世界最好解,成功应用于船舶、通信、冶金等重点行业的骨干企业;⑤北京理工大学邱丽荣等发明了基于定焦原理的激光差动共焦超大曲率半径/超长焦距测量方法和差动共焦干涉元件参数综合测量方法,成功研制多台套激光差动共焦新原理仪器,解决了激光核聚变靶丸几何参数、超长焦距及超大曲率半径等参数高精度测量的国际性难题。

中北大学刘俊教授团队的“极端环境下的特种传感与动态测试方法”项目获批创新研究群体项目资助。该团队近二十年来面向超高温、高压、高冲击等极端环境下的特种传感与动态测试开展新机理、新方法以及新仪器研究,解决了高精度探测、高密度集成与高可靠性难题,在超晶格纳米薄膜介观压阻效应、谐振式光学微腔力光效应、半捷联惯性测量方法等方面的研究具有原始创新性;浙江大学谭建荣团队申报的创新研究群体项目“机电液系统基础研究”获得6进9延续资助,这是科学处第四个获得6进9延续资助的项目。

3.2 瞄准国际前沿,提升共融机器人整体实力

“世界机器人大赛——共融机器人挑战赛”是“共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划的展示平台。挑战赛以“人-机-环境共融”为主题,秉承“聚合、创新、创造”三步走理念,通过前沿技术仿真赛、先进机器人场地赛、创新技术路演赛等多种比赛方式,汇聚“共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划的创新成果,为从事共融机器人领域研究的高校院所和企事业单位提供一个全新的学习、展示、交流和竞技平台,促进我国机器人基础理论、技术和产业的创新发展与人才培养。比赛分两个阶段开展:第一阶段比赛于4月26—27日在京举行,开展共融机器人仿真组、机器人创新路演组、机器人青年创意组三个组别的比赛,来自全国的78支队伍近300余名队员参赛[10];第二阶段比赛于8月15—19日在2018世界机器人大会现场同期举行,比赛分为足式移动机器人组与双臂协作机器人组,吸引了包括华中科技大学、上海交通大学、北京理工大学等十余支国内顶尖高校、科研机构以及企业的相关团队、百余位参赛选手竞相参与[11]。

2019年“世界机器人大赛——共融机器人挑战赛”赛事方案已经发布(可登录http://trico-robot.hust.edu.cn/查询)。

3.3 加强战略布局,梳理重点资助方向

(1)聚焦动力学共性基础科学问题。由哈尔滨工程大学承办的“动力机械中的重大动力学共性基础科学问题”研讨会于1月7—8日在哈尔滨成功举行[12]。会议深入分析了航空发动机、燃气轮机和柴油机等动力机械中与动力学相关的基础科学难题和技术挑战,凝练出关键科学问题,研讨未来5—10年该领域的资助重点。动力机械难题是长期困扰我国航天、航空、车辆、船舶、能源领域的“心脏病”。本次论坛围绕我国动力机械发展战略中涉及动力机械的重大动力学共性基础科学问题展开研讨,以动力学为线索,深入分析旋转动力机械、往复动力机械、动力传动机械等动力机械的发展趋势,从而进一步提升动力学相关领域的基础研究水平,推动理论突破、促进学科融合、孕育技术突破,提高我国动力机械领域的原始创新能力。根据与会专家的建议,“动力机械中的重大动力学共性基础科学问题”列入《2019年度国家自然科学基金项目指南》面上项目群。

(2)形成中英低碳制造跨学科优先合作领域及指南建议。由基金委与英国工程和自然科学研究委员会联合资助、华中科技大学承办的“中英低碳制造研讨会”于3月14—15日在武汉成功举办[13]。本次会议旨在探讨中英双方在低碳制造领域的合作潜力,提出中英“低碳制造”优先合作领域建议。来自机械、化工、材料、冶金、建筑等多个学科领域的15位英方代表和16位中方代表参加了此次会议。会议围绕“成功的低碳制造意味着什么”、“低碳制造发展的主要障碍是什么”、“在低碳制造的基础理论方面还存在哪些不足”、“中英双方潜在合作领域有哪些”四方面进行了为期两天的深入讨论,梳理出了双方重要科学合作研究领域,并对各领域的重要性进行了投票,为最终形成跨学科优先合作领域及指南奠定了基础。目前,该领域已经完成双边评审和资助。

(3)研讨群体智能前沿科学问题。由中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院承办的“军民融合与群体智能技术”研讨会于7月27—28日在京召开[14]。会议围绕重大研究计划科学目标,从不同领域深入分析了群体智能的前沿科学问题和技术挑战,研讨了未来5—10年该领域的发展重点和方向。与会专家一致认为,群体智能是实现多学科交叉融合、多团队协同创新的前沿阵地,应围绕群体智能涌现机理和操作系统的多态分布架构等相关基础科学问题开展理论创新和系统集成,以期产出重大基础研究成果和满足国防安全重大需求的集成演示系统,进一步拓展共融机器人领域的研究深度和广度,研讨成果也为重大研究计划集成项目提供了指南参考。

(4)探讨制造科学国际发展新趋势。由南方科技大学承办的“第五届全球华人教授制造科学中青年论坛”于8月12—14日在深圳举行。论坛立足于应对制造业的全球挑战,围绕非金属精密加工、增材制造、多物理场多尺度加工、特殊环境制造等领域开展了分论坛报告和面对面研讨,共同探讨制造科学的国际发展趋势、前沿问题和领域以及中国制造科学和制造业的发展战略等内容。分论坛报告环节,学者们进行了内容丰富、逻辑严谨、话题创新的专题报告演讲;专题研讨会环节,与会学者进行了深入细致的面对面探讨,畅所欲言,形成了别开生面、百家争鸣的场面。本次论坛为未来5—10年制造科学发展提供了战略建议与参考。

(5)梳理智能制造优先发展方向。由华中科技大学承办的智能制造学科发展前沿研讨会于8月28—29日在无锡召开。与会专家围绕智能制造发展面临的“卡脖子”问题,就智能制造新模式、新理论、新方法以及智能制造学科前沿发展方向等进行了深入的研讨。面对国际制造业的未来竞争,专家们建议加强对前沿跨学科研究的资助,加强高校和产业界在先进制造研究领域的合作,开展前瞻性制造技术研究,服务于“中国制造2025”国家战略,通过5—10年的时间,使我国在先进制造核心领域的研究达到国际先进水平,在部分领域达到领先水平。

(6)加强轻质材料焊接连接基础研究。由山东大学承办的第三届“轻质材料焊接与连接基础研究”中青年学者论坛于11月15—16日在济南召开。此次会议设立了四个专题:①轻质及异质材料焊接/连接的新原理、新方法、新工艺、新装备;②轻质及异质材料焊接/连接的界面冶金行为及其调控;③轻质及异质材料焊接/连接的结构设计与可靠性评估方法;④轻质材料增材制造工艺与其他焊接/连接问题。与会专家学者围绕上述四个专题就当前国内制造业重大需求、焊接应用基础研究的前沿科学问题、焊接与连接“卡脖子”技术背后的关键科学问题和未来发展方向等进行了深入讨论,对轻质材料及异质材料焊接基础研究的未来发展形成了共识。此次会议对凝聚焊接领域研究共识、明确焊接领域技术需求、找准焊接领域技术瓶颈、形成焊接领域基础研究共性导向、促进焊接领域的交叉融通具有积极的促进作用。

4 2019年工作展望

2019年,科学处将聚焦“明确资助导向,完善评审机制,优化学科布局”三大改革任务,全面落实基金委党组深化科学基金改革的决策部署和学部的工作要求。培育重要方向和促进原始创新,发挥基础研究作为“源头”和“总机关”的作用;做好智能辅助评审系统的维护和建设工作,实现评审专家与申请项目的高效匹配;优化学科布局,坚持人才和团队建设,引导树立正确科学价值观,为建立新时代科学基金体系、追求卓越科学研究作出贡献。

致谢本年度的学科工作得到了胥国祥、周伟、康嘉杰、李波等兼聘老师的大力支持和帮助,特此致谢。