油气管道内检测新技术与装备的开发及应用

胡铁华 郭静波

1. 清华大学电机工程与应用电子技术系 2. 清华四川能源互联网研究院

0 引言

油气管道是国家能源的大命脉,为了保障石油天然气的安全可靠供给,国家相继投资建设了西气东输一线、二线、三线油气长输管线、中缅油气长输管线、中俄东线长输天然气管线、黄渤海深海油气输送管线等重要的油气输送基础设施。其中西气东输二线、三线油气长输管线年输送流量为300×108m3,采用X70钢管,管径为1 219 mm,压力为12 MPa,介质流速为7~8 m/s。中俄东线长输天然气管线设计的年输送流量为380×108m3,采用X80钢管,管径为1 422 mm,压力为12 MPa,介质流速为8~10 m/s,工作环境温度最低达-40 ℃。中俄东线长输天然气管线是到目前为止的超级油气管线(超大口径、超高强度、超高压力、超高流速和超低温度)。超级管道的特殊工况对管道的运行维护提出了全新挑战。油气管道的安全运行事关国家经济安全、社会公共安全。油气管道事故源隐蔽,事故后果难以预料,特别是低温下高碳钢脆性裂纹的潜在风险大于常规金属损失的风险。

降低或消除油气管线风险或事故隐患最有效的技术措施是进行油气管道内检测。国际上油气管道内检测技术与装备经过几十年的发展,形成了漏磁、超声、电磁超声等典型的管道金属损失或裂纹内检测技术与装备,以及速度控制装置等配套的辅助装置[1]。典型的漏磁内检测器的检测速度只能在5 m/s以下[2-4],超声或电磁超声内检测器的检测速度更低至2 m/s。中国自主研发的油气管道内检测技术与装备在最近十几年取得了快速发展,与国外水平相当的管道漏磁内检测器包括速度控制装置已经服务于中国的油气管道,电磁超声或压电超声内检测技术开发也有陆续报道。但国内外现有可用的油气管道内检测装备在实际检测工程中,多以牺牲业主的巨大经济利益为代价,由于管道内检测设备的低速性能,业主不得不对管网进行减压、减量输送,以满足检测器的要求。而国际上的油气交易规则是“照付不议”,即减量甚至停输油气仍按正常输送计价收费。由此造成的油气输送减量的损失是管道检测费用的成百上千倍。在国内外均没有高速高性能管道内检测设备的环境下,检测期间油气输送减量的经济损失被认为是理所当然的。未来中俄超级长输天然气管道的内检测,如果还停留在现有的技术水平,减压、减量输送的经济损失将是超级空前的。实际上,中国已经建好的主干长输油气管线和将要投入运营的长输油气管线,均要求在油气输送常态工况下实现管道内检测。这就要求油气管道内检测器能够实现随管道内介质流动检测,即随流检测。在达到设计流量的输送状态下,我国主干长输油气管线或超级天然气管线的介质流速超过7 m/s,瞬态最高速度达12~13 m/s。中国油气管道急迫需求检测速度超过8 m/s的管道内检测技术和重大装备问世。在“十三五”开局之年,中华人民共和国科学技术部重点研发项目资助、中国石油管道公司与清华大学联合开展上述相关前沿技术研究。笔者主要介绍了在高速随流内检测关键技术领域所开展的研究工作,包括电磁控阵内检测新技术、极低频微弱瞬态信号检测新技术以及油气管道内检测新装备的工程应用。

1 电磁控阵内检测新技术

“十三五”前高于5 m/s检测速度的管道内检测器技术与装备国内外均为空白状态。电磁控阵内检测器的总体构想是笔者在申报2016年度国家重点研发项目时提出来的,其初衷是寻求8 m/s检测速度下油气管道金属缺陷检测的解决方案,其主旨思想是采用电磁信号的主动发射与接收实现金属缺陷的检测。

图1给出了金属材料的动态演化B—H曲线(B表示磁感应强度,H表示磁场强度),由图1可以看出,在直流励磁磁场和高频激励磁场的协同作用下,激励磁场具有摄动效应,工作点从Q(|B|, |H|)变到Q'(|B+b|, |H+h|),即较小的磁感应强度变化(b)带来较大的磁场强度(h)变化,同时动态磁导率(μbh)远小于静态磁导率(μBH)。

图1 励磁磁场和激励磁场协同作用下的动态演化B—H曲线图

为保证在8 m/s移动速度下实现油气管道金属损失与裂纹的检测,需要在200 μs内完成周向探头的信号发射与接收,并完成缺陷信号的采集与存储。为此设计的电磁控阵探头构架如图2所示。其中的激励线圈和接收线圈物理上覆盖;发射和接收由主控模块通过程序控制来实现;发射的信号为冲击型磁激励信号,并由MOS驱动电路进行功率放大;接收信号为管道被测区域的磁冲击响应的差分信号[5],该差分信号经过信号调理模块放大后,进行模拟信息采样[6];模拟信息采样的目的是降低频率极高的磁冲击响应的采样速 率,以满足200 μs内完成周向探头的信号发射与接收、采样、传输、存储等一系列工作。信息采样信号包含了被测缺陷的全部信息。该信号的由励磁磁场和激励磁场的动态演化而来,称之为动磁响应信号。

图2 电磁控阵的探头构架图

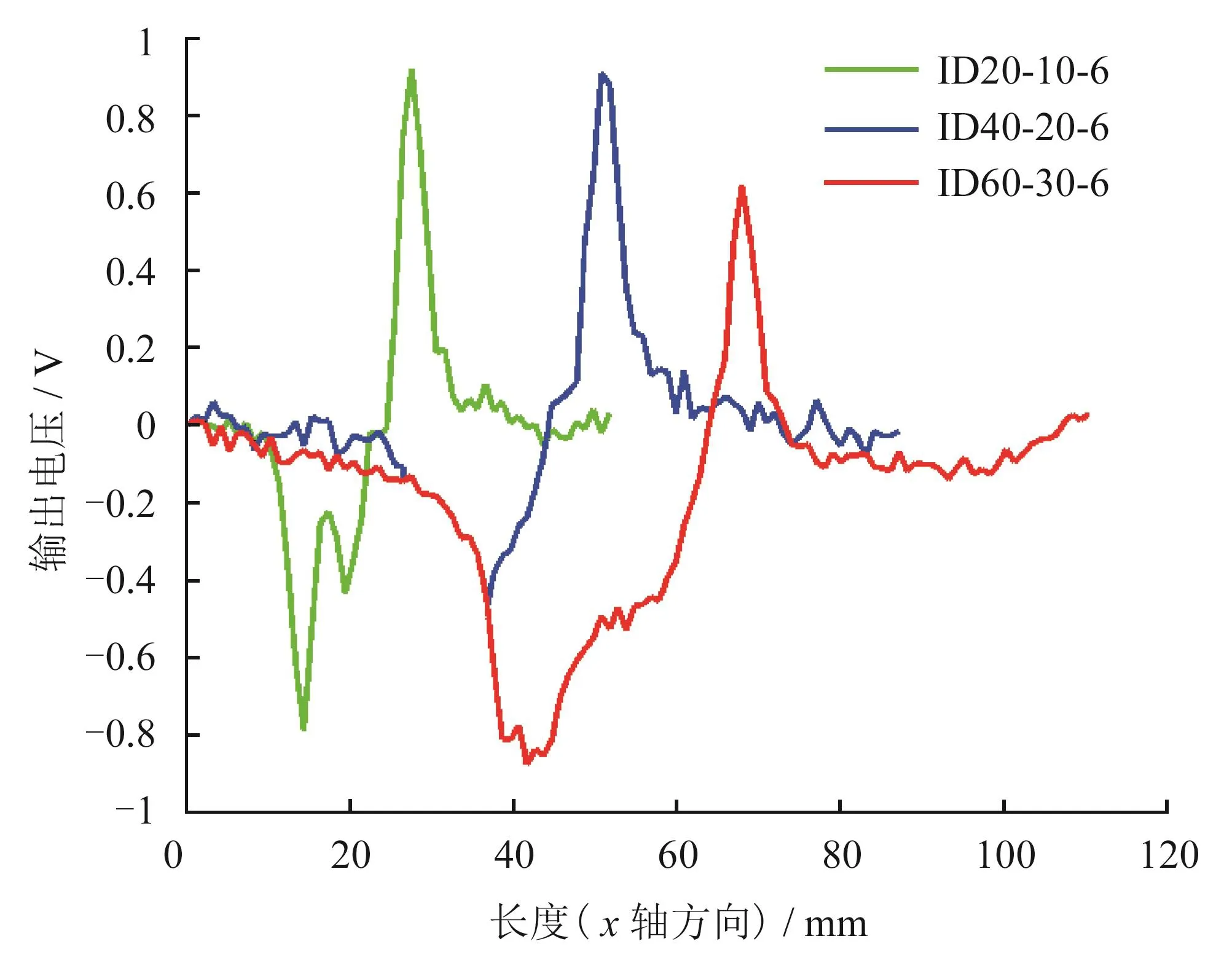

图3 和图4分别给出了实测的金属试件内表面缺陷和外表面缺陷的动磁响应信号波形图。图中标识“ID”为内表面,“OD”为外表面;标识“ID20-10-6”代表长度为20 mm、宽度为10 mm、深度为6 mm的内表面缺陷。

图3 实测的金属试件3种长、宽、深尺寸的内表面缺陷的动磁响应信号波形图

图4 实测的金属试件3种深度尺寸外表面缺陷的动磁响应信号输出波形图

图5 8.6 m/s检测速度下管道缺陷动磁响应信号波形图

图5 给出了一组检测速度8.6 m/s条件下,采用阵列探头实测的管道缺陷动磁响应信号波形图。由图5可知,电磁控阵检测新技术实现了8 m/s速度下的管道缺陷检测,是目前世界首创检测速度最快的油气管道内检测技术。

比较图4和图5可知,内表面和外表面缺陷的输出信号相位极性相反。信号在横轴的持续长度反映了缺陷的长度,信号幅值的大小反映了缺陷的深度。

2 极低频瞬态微弱信号检测新技术

在高速油气管道内检测工程中,管道内检测器的管外跟踪和定位是一项重要的配套工程。跟踪是指在固定的观测点检查内检测器是否通过该点,定位是指当内检测器在运行过程中发生卡堵意外情况时,找到卡堵的准确位置。实现上述跟踪定位的实用解决方案是极低频磁信号发射与接收方案[7-10]。其中极低频磁信号发射机搭载在管道内检测器上,极低频磁信号接收机在管道外部一定距离的地面或水中。图6给出了一种深海油气管道内检测器管外跟踪定位的整体方案框架,其核心难点在于极低频磁信号的接收。

图6 一种深海油气管道内检测器管外跟踪定位整体方案框架图

极低频磁信号发射机既要满足常态工况下的跟踪需求,又要满足异常情况下的定位需求。这就决定了发射机要有足够长的寿命和适当的发射功率,如400 h/0.5 W。又由于发射机随内检测器高速运动,这就决定了管外接收机处的极低频磁信号是微弱瞬态信号[11]。

图7给出了穿越管道磁场垂直分量强度与发射源中心距的关系曲线。由图7可知,23 Hz的极低频磁信号,经过20 mm厚的管道衰减了2个量级,到达中心线6 m处衰减了4个量级。与背景地磁场相比,距离管道中心线6 m处的信号大约比地磁场信号低4到5个量级。

图7 穿越管道磁场强度与发射源中心距的关系曲线图

图8 给出了距离中心距6 m处实测的接收线圈上的感应信号(图8-a为噪声,图8-b为信号+噪声),直观上已经不能看出极低频信号的存在了。

为实现噪声中的极低频信号检测,采用杜芬混沌振子[12-13]对含噪的信号进行检测,特征频率选为23 Hz,混沌振子的输出结果如图9所示(图9-a是含噪信号,图9-b是混沌振子输出信号),其中在2.5~8.0 s输出的是标准23 Hz信号,由此判断被测采样数据中含有23 Hz信号。经过仿真可知,混沌振子检测器可以可靠的检测出信噪比低至-10 dB的含噪信号,信号最短持续周期为6个周期。

3 油气管道内检测新装备的工程应用

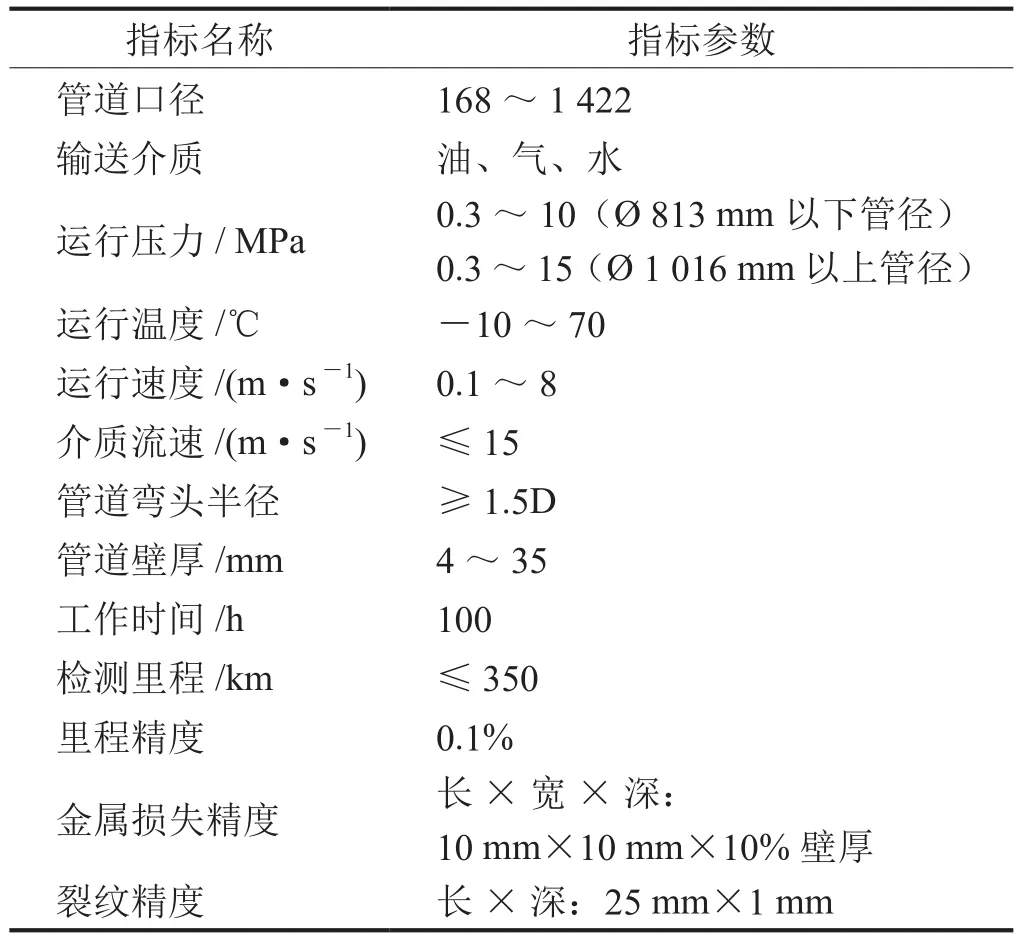

自主研制了168~1 422 mm系列化油气管道内检测装备,包括油气管道变形检测器、油气管道漏磁/动磁内检测器、油气管道内检测器跟踪定位用极低频发射机和接收机等3种典型设备。3种典型设备的技术指标如表1~3所示。

使用研发的油气管道变形检测器、油气管道漏磁/动磁内检测器、极低频发射机和接收机对实际工业油气管道进行了检测和跟踪。图10给出了一个天然气管道验收工程中的变形检测结果。变形检测器在空压机的压力驱动下移动,瞬时速度达到53 m/s,仍可靠的获得了如图虚线所指示的管道变形信号。图11给出了在8 m/s牵拉速度下,漏磁/动磁内检测器采集到的典型管道缺陷的高清漏磁信号。图12为管道内检测器极低频跟踪工程中实测接收机天线信号及检测判决信号。

图8 距离中心距6 m处实测的接收线圈上的感应信号图

图9 混沌振子输出信号图

表1 油气管道变形检测器技术指标表

表2 油气管道漏磁/动磁内检测器技术指标表

表3 极低频发射机/接收机技术指标表

图10 油气管道验收工程中的变形实测数据图

图11 油气管道牵拉实验工程中的管道腐蚀实测漏磁数据图

图12 管道内检测器极低频跟踪工程中实测的接收机天线信号及检测统计量信号图

4 结束语

油气管道内检测是保证油气输送安全的技术保证。随着国家经济社会的发展石油天然气输送进入了大管径、高压、大流量、高速度的新时代,管道内检面临高速随流检测的新挑战。为解决这一世界性难题,清华大学在国家科技部重点研发项目的资助下,开展了一系列管道高速内检测技术与装备研发,并开展了实际检测工程验证。笔者提出了电磁控阵内检测技术,利用直流和高频磁场对被测金属缺陷的协同作用机理并引入压缩采样技术,实现了8 m/s条件下的管道金属损失缺陷的检测,研发成功世界上检测速度最高的漏磁/动磁内检测器。为实现高速条件下的管道内检测器的管外跟踪定位,提出了基于混沌的瞬态微弱极低频信号检测方法,可检测的信噪比低至-10 dB。高速管道内检测器技术与设备和配套的高速跟踪定位技术与装备为中国主干油气管道的安全运行提供坚强的技术支撑和设备保障。