山西太原盆地地裂缝群发机制与深部构造关系

孟令超,彭建兵,卢全中,何红前

(1.华北水利水电大学地球科学与工程学院,河南 郑州 450046;2.长安大学地质工程与测绘学院,陕西 西安 710054)

0 引言

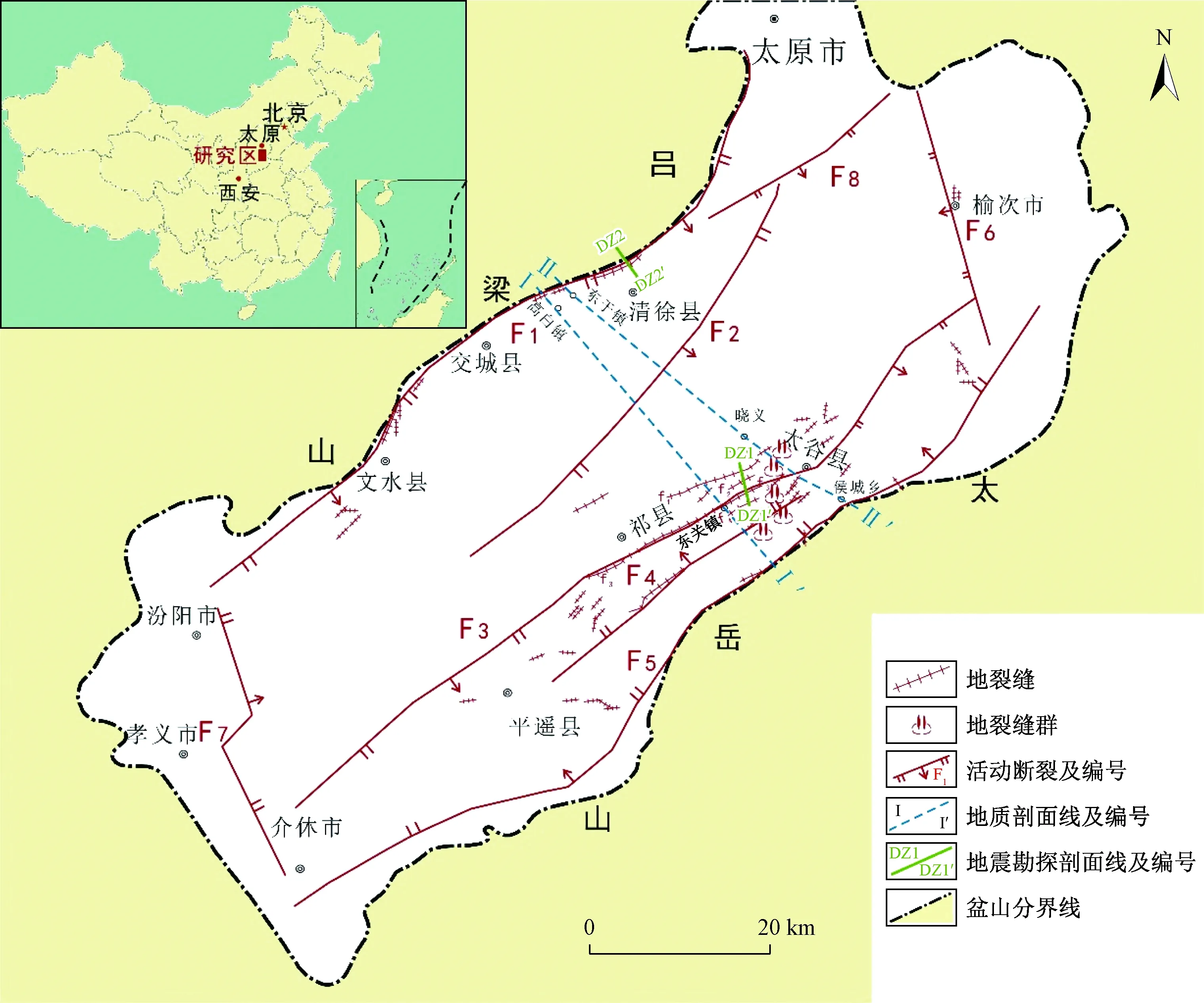

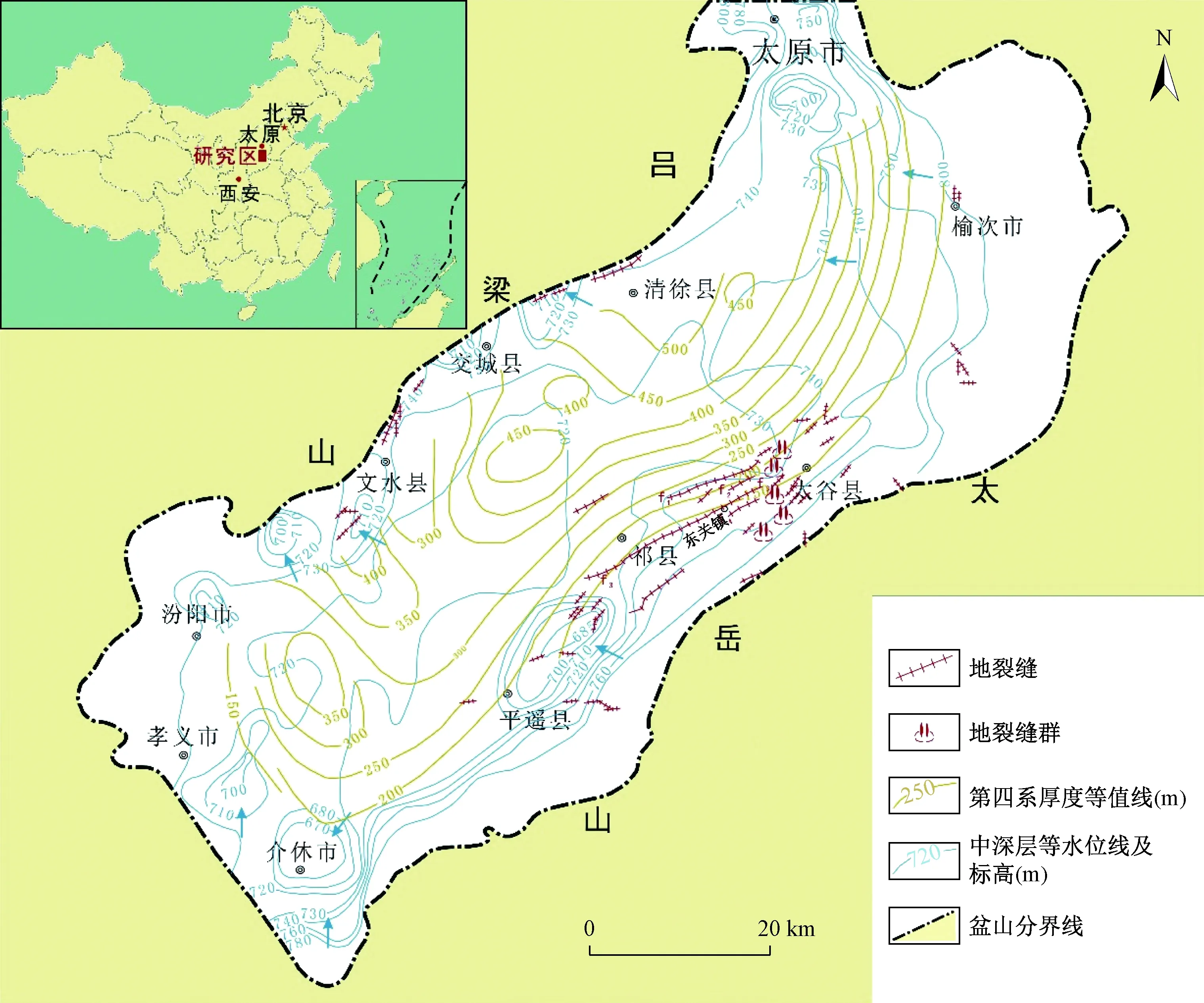

地裂缝是地球表面平原或盆地区第四系地层中发育的破裂现象,其形成和发展受到多个因素的控制和制约。20世纪80年代至2012年8月,太原盆地共发现107条地裂缝(图1),主要由盆地南东部的太谷-祁县-平遥地裂缝群发带和盆地北西部的清徐-交城-文水地裂缝群发带组成,盆地其它地区零星发育。清徐-交城-文水地裂缝群发带连续长度达到46 km,总体走向北东,为山西省内最长的地裂缝带。太谷-祁县-平遥地裂缝带内群发了51条规模不等的地裂缝,占盆地地裂缝总数的47.7%,走向以北东向为主,长度涵盖数百米至数公里,最长超过20 km。20世纪80年代以来,这两条地裂缝带活动明显加剧,造成铁路、公路、房屋建筑、地下管线和河岸渠道等的严重破坏,人民经济财产损失巨大。

图1 太原盆地地裂缝分布及主要活动断裂Fig.1 The distribution of ground fissures and main active faults in Taiyuan BasinF1—交城断裂;F2—龙家营断裂;F3—祁县断裂;F4—平遥-太谷断裂;F5—洪山-范村断裂;F6—榆次-北田断裂;F7—三泉断裂;F8—田庄断裂。

陈元明[1]系统分析了山西断陷盆地地裂缝的活动规律、分布规律、发展历史和构造属性,讨论了地裂缝与地层岩性、地质构造和水文地质条件的关系。王宏军等[2]分析了祁县地裂缝与构造、断层、水文地质和地层岩性等的关系。苏宗正等[3]认为交城断裂控制了太原盆地西边界地裂缝的延伸方向,超采地下水与强降雨诱发了地裂缝。门玉明等[4]实地调查了清徐县北西侧平泉村至武家坡村地裂缝的分布状况,总结了地裂缝破坏特点,预测地裂缝持续活动。孙晓涵等[5]根据太原盆地地下水开采资料,认为超采承压水是导致太原盆地地裂缝发育的主要原因。虽然,上述学者从多个角度分析了山西断陷盆地内地裂缝形成原因和发育特征,但太原盆地地裂缝为何主要沿清徐-交城-文水和太谷-祁县-平遥呈带状群发这一问题没有给出明确的解答。

本文试图通过分析地裂缝分布与太原盆地地质环境的关系,探讨太原盆地深部构造对地裂缝群发的影响。

1 地质背景

太原盆地是山西陆台上新生代断陷带中的大型断陷盆地,其地貌格局完全受盆山活动断层控制,盆地宽约40 km,长约105 km,面积约4 000 km2,走向北东,盆地周边被丘陵和山区所围绕,其中西边界属吕梁山系,东边界属太行山系(图1)。

1.1 活动断裂

活动断裂控制了太原盆地的边界,其中交城断裂是太原盆地西边界的主控断裂,总体呈北东向展布,北起太原市西边山,向南经晋源、清徐、交城、文水至汾阳,全长约130 km,倾向南东,高角度正断[6];洪山-范村断裂是太原盆地东边界的主控断裂,总体走向北东45°左右,倾向北西,长约100 km,高角度正断[7];榆次-北田断裂,位于盆地北部边界,走向北北西,倾向南西西,长约34 km;三泉断裂是太原盆地西南边界断裂,走向北北西,倾向北东东[8]。太原盆地内的隐伏断裂主要有龙家营断裂F2、祁县断裂F3、平遥-太谷断裂F4和田庄断裂F8,其中龙家营断裂位于太原盆地中部,总体走向30°,倾向SE,倾角47°~75°,隐伏正断裂,全长约60 km;祁县断裂,总体走向45°,倾向南东,倾角50°~60°,延伸长度约96 km,隐伏正断裂;平遥-太谷断裂走向北东,倾向北西,延伸长度约40 km;田庄断裂走向北东,倾向南,全长约35 km,隐伏正断裂[9]。由图1可见,太谷-祁县-平遥地裂缝带主要分布在太原盆地东边界的洪山-范村断裂上盘的祁县断裂和平遥-太谷断裂等两条隐伏断裂的两盘;清徐-交城-文水地裂缝带主要分布在交城断裂带的上盘。

1.2 地层岩性

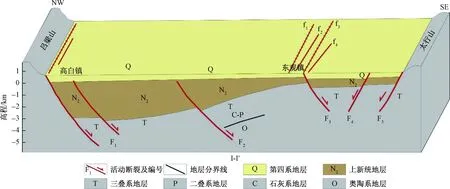

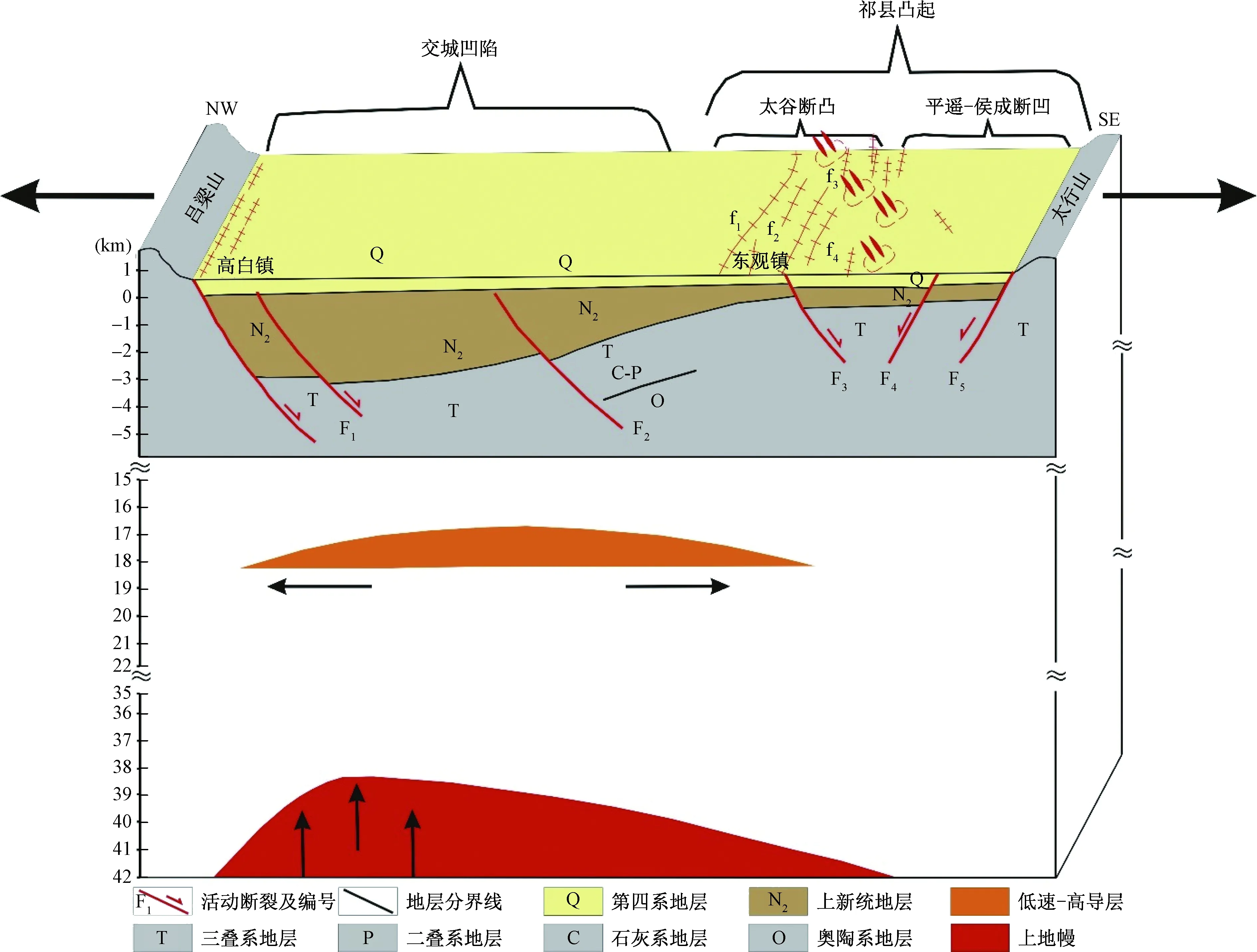

太原盆地是新生代断陷盆地,盆内新生代地层沉积厚约1 000~2 000 m,最厚约3 800 m[8]。盆地基底所见大部分地区为二、三叠系砂页岩,盆地周边深埋和出露的地层主要为早古生代奥陶系、石炭系和二叠系,以及晚古生代三叠系(图2)。

图2 太原盆地剖面示意图[10]Fig.2 A sketch profile of Taiyuan Basin[10]

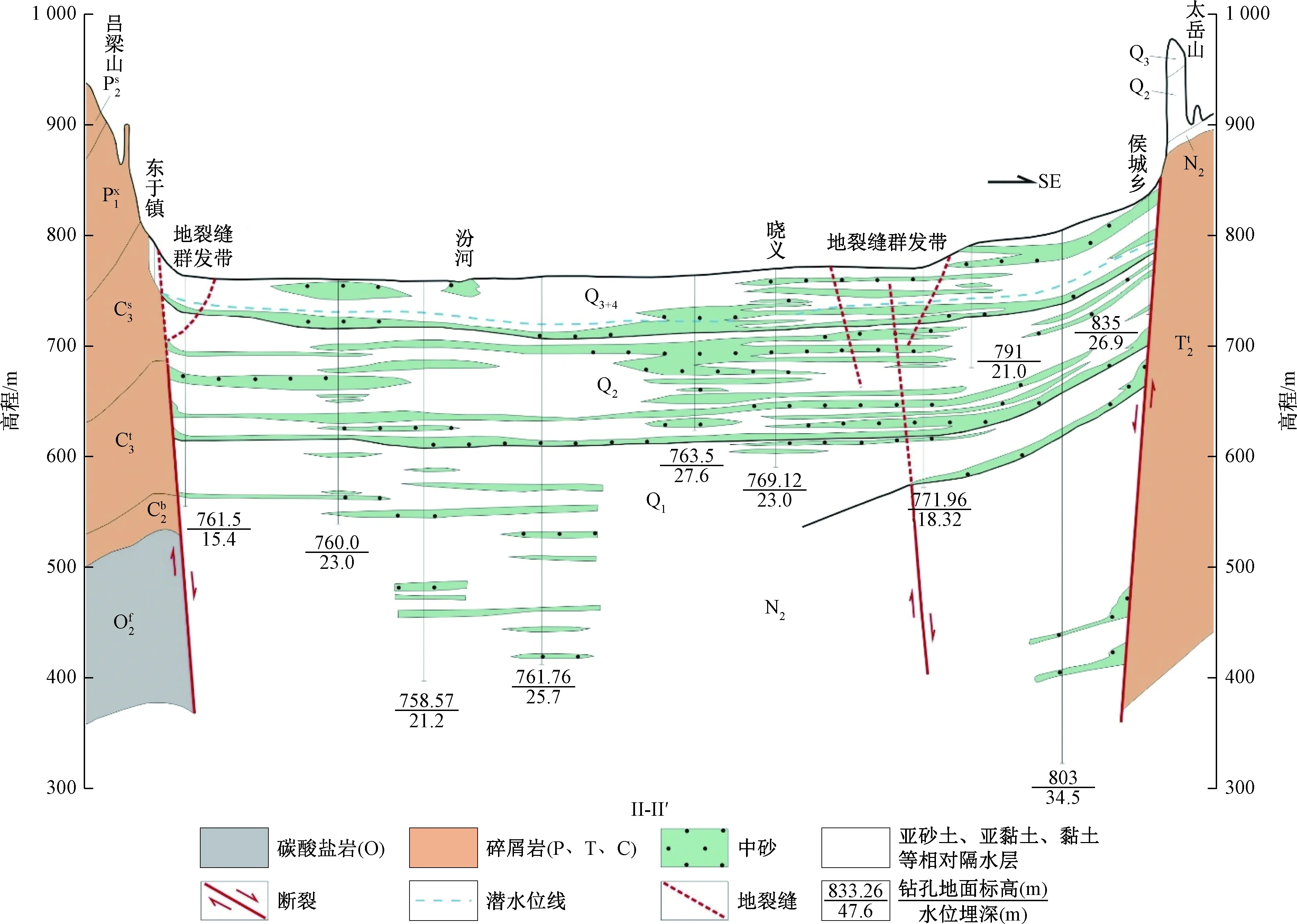

1.3 水文地质条件

太原盆地内地下水的侧向补给主要来源于太原盆地周边地下水。边山断裂对盆地的形态结构及水文地质条件有较大的控制作用。

太原盆地内含水层根据含水介质性质、水力特性、空间分布和埋藏特征可大致分为四个含水岩组(图3),①第四系全新统潜水含水岩组(0~50 m);②第四系中、上更新统承压含水岩组(50~200 m);③第四系下更新统湖积冲积层弱含水岩组(200~400 m);④古近-新近系红土夹薄层砂砾石湖积承压弱含水岩组。浅层潜水含水层分布于全区,含水层岩性为全新统和上更新统的冲、洪积砂砾石;中深层承压含水层岩性为更新统湖积砂卵石和冲洪积砂层,细、中和粗砂均有,隔水层多为粉质黏土,属多层结构的承压含水系统,深50~200 m,含水层厚5~50 m不等[9],为区内地下水主要开采层位。

图3 太原盆地水文地质剖面示意图Fig.3 A sketch profile of the hydrogeology in Taiyuan Basin

2 地裂缝群发规律

2.1 地裂缝与活动断裂的关系

分析图1我们得出以下信息:清徐-交城-文水地裂缝群发带沿太原盆地西北边界的交城断裂分布,太谷-祁县-平遥地裂缝群发带沿盆地内部的祁县断裂分布,两个地裂缝群发带延伸方向明显受到活动断裂控制。但是,我们也发现,除了沿榆次-北田断裂有零星地裂缝发育外,太原盆地其它活动断裂带上并没有发育地裂缝。

2.2 地裂缝分布与地下水位、第四系地层厚度关系

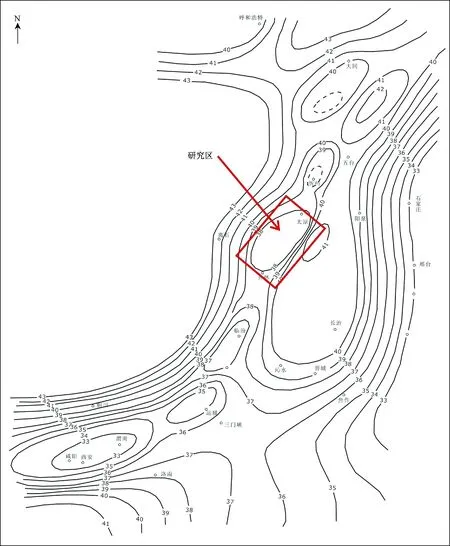

随着社会工、农业经济的不断发展,太原盆地中深层地下水开采量不断增加,伴随近年来大气降水量减少的趋势,中深层地下水开采量一直处于超采状态,盆地内形成了大面积的降落漏斗[9],并持续扩大。分析图4我们可以得出以下信息:太原盆地中深层地下水降落漏斗中心主要出现在太原、交城、文水、汾阳、介休和平遥,两大地裂缝群发带的延伸方向与中深层地下水的流向近似垂直,与中深层地下水降落漏斗的长轴方向一致。但是我们还发现,太原和介休市地下水沉降漏斗周边没有发育地裂缝。

图4 地裂缝分布与第四系厚度等值线、地下水流场图Fig.4 The distribution of the ground fissures, the thickness contour of the Quaternary, and the groundwater flow field in Taiyuan Basin

太原盆地的西北边界的第四系地层沉积厚度超过了500 m,盆地南东边界第四系地层沉积厚度小于200 m,从南东至北西盆地内第四系沉积厚度逐渐变大。清徐-交城-文水地裂缝群发带位于吕梁山前冲洪积扇与盆地第四系地层的交界带上,太谷-祁县-平遥地裂缝群发带位于盆地第四系地层厚度由深变浅的过渡带。

综合以上分析,可以得出太原盆地地裂缝分布规律主要有两条:一是地裂缝分布在既有地下水降落漏斗又有活动断裂通过的区域,且地裂缝的主要延伸方向与活动断裂的走向一致;二是地裂缝分布在第四纪地层厚度变化较大的区域。

3 太原盆地深部构造特征

3.1 盆地莫霍面隆起

通过人工地震测深和重力资料反演得到山西地区地壳莫霍面深度等值线(图5),从图5中可以看出,莫霍面呈中部抬升,东西降低的格局,与山西地区从北向南依次出现大同盆地、忻定盆地、太原盆地、临汾盆地和运城盆地相对应。山西中部太原盆地莫霍面总体走向北东,盆地是莫霍面隆起带,隆起幅度达到2~4 km,反映了太原盆地上地幔上隆,导致盆地新生代东西开裂的构造格局[10-11],为上覆第四系地层开裂变形提供了区域拉张环境。

图5 太原盆地MOHO面深度图[10]Fig.5 The depth of the Moho in Taiyuan Basin[10]

3.2 盆地基底构造

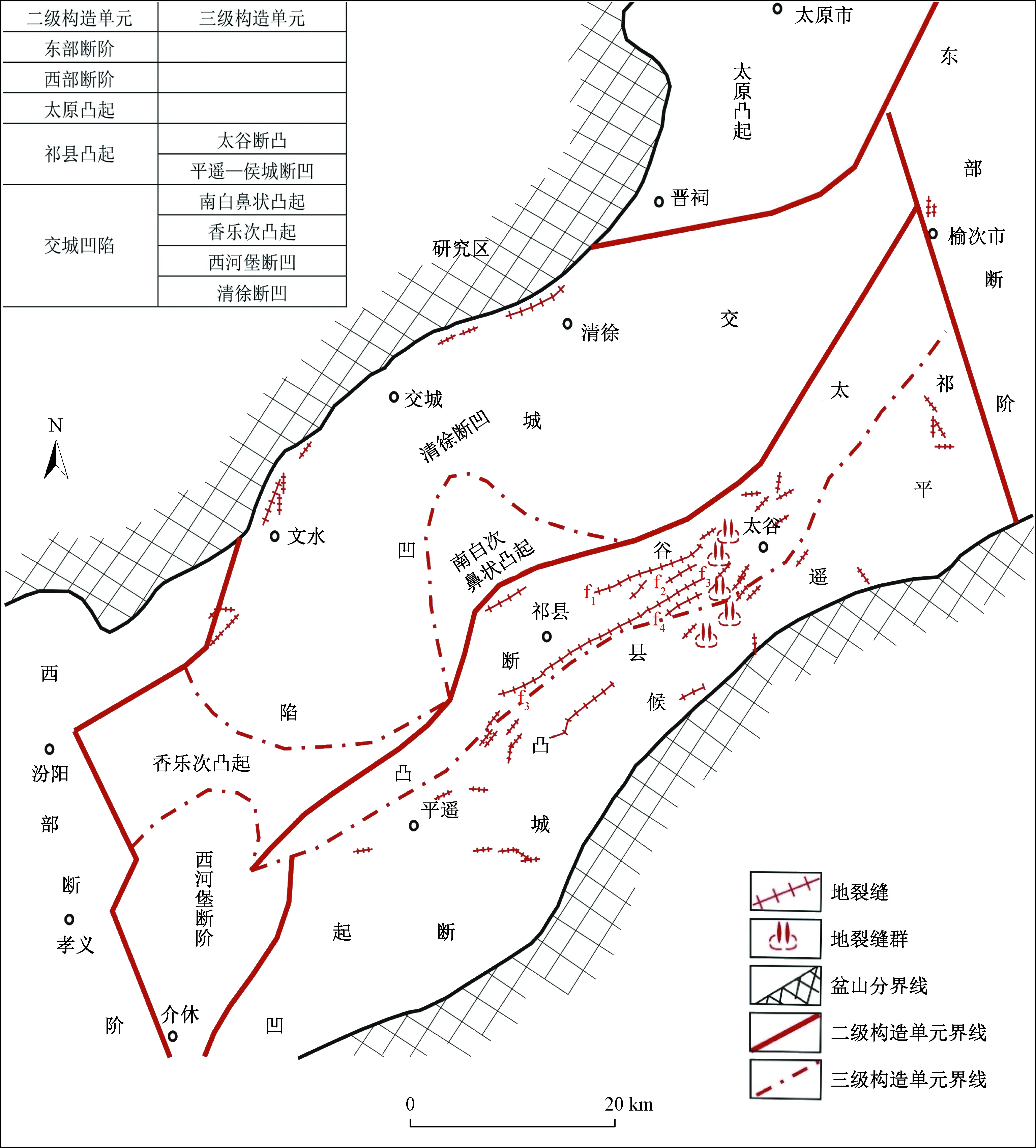

太原盆地呈北东走向,被边缘铲式断裂控制,其中盆地北西边界的交城断裂新生代以来的最大垂直断距达4 200 m,盆地东南边界的洪山-范村断裂仅1 000 m[8],这种巨大差异使得断陷盆地基底断折掀斜,新生界沉积厚度自北西向南东逐渐减小,剖面上呈楔形(图2)。太原盆地内部还存在一些与盆地边缘活动断裂平行的隐伏断裂,如龙家营断裂、祁县断裂和平遥-太古断裂等,其中祁县断裂将基底块体切割为祁县突起和交城凹陷两个二级构造单元,祁县突起又可划分为平遥-侯城断凹和太谷断凸两个三级构造单元[9](图6)。太原盆地第四系地层厚度分布(图4)反映交城凹陷掀斜最为剧烈,清徐-交城-文水地裂缝群发带位于交城凹陷的下降端,太谷-祁县-平遥地裂缝群发带位于交城凹陷的翘起端(图6)。

图6 太原断陷盆地构造分区示意图[9]Fig.6 The tectonic divisions of Taiyuan Basin[9]

3.3 地裂缝的深部特征及其组合关系

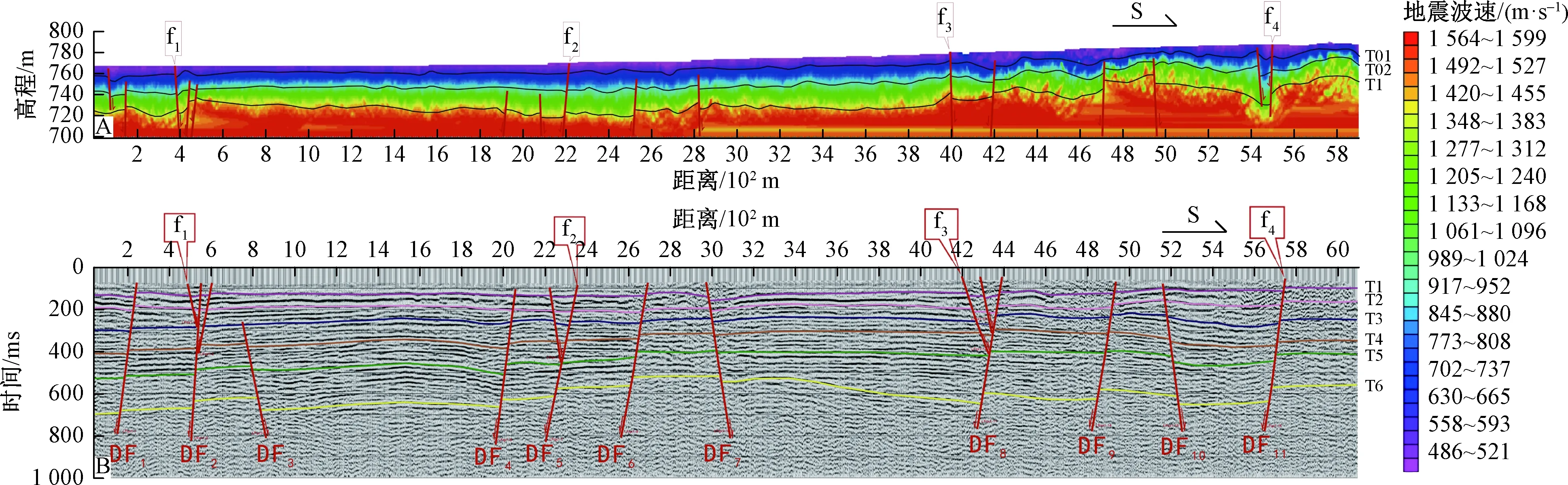

为了查清地裂缝与深部构造的关系,垂直太谷-祁县-平遥地裂缝群和清徐-交城-文水地裂缝群分别布置了一条地震勘探线,编号DZ1-DZ1′和DZ2-DZ2′(图1)。

DZ1-DZ1′地震勘探线布置于祁县东观镇东侧,横穿四条巨型地裂缝(地裂缝从北向南编号f1、f2、f3和f4,位置见图1)。浅层地震折射CT解释剖面(图7A)显示四条地裂缝异常明显。水平叠加时间剖面(图7B)显示f1地裂缝下伏有断层DF2,地裂缝位于浅部,倾向南南东,下伏的断层呈隐伏状态,倾向北北西,主裂缝与下伏断层组成“Y”型结构。f2地裂缝下伏有断层DF5,地裂缝位于浅部,倾向北,下伏的断层呈隐伏状态,也倾向北,地裂缝与隐伏断层以重接形式复合在一起。f3地裂缝下伏有断层DF8,地裂缝位于浅部,倾向南,下伏的断层呈隐伏状态,倾向北,主裂缝与下伏断层组成“Y”型结构。f4地裂缝下伏有断层DF11,地裂缝与隐伏断层以重接形式复合在一起。水平叠加时间剖面显示,地裂缝f2与f3之间有两条隐伏断层DF6和DF7,其中DF7倾向南,地层错断明显,判断为祁县断裂。

图7 DZ1-DZ1′地震勘探剖面Fig.7 The DZ1-DZ1′profile of seismic explorationA—浅层地震折射CT反演解释剖面;B—浅层地震水平叠加时间剖面。

DZ2-DZ2′地震勘探线布置于清徐县北侧,盆山交界地区,近垂直穿过太原盆地最长的地裂缝。浅层地震折射CT解释剖面(图8A)显示地裂缝异常明显。水平叠加时间剖面(图8B)显示地裂缝下伏有断层DF13,下伏的断层呈隐伏状态,倾向南东,地裂缝与隐伏断层以重接形式复合在一起。地震勘探剖面还揭示了隐伏断层DF12和DF14,推断DF12、DF13和DF14构成了交城断裂带。

图8 DZ2-DZ2′地震勘探剖面Fig. 8 The DZ2-DZ2′ profile of seismic explorationA—浅层地震折射CT反演解释剖面;B—浅层地震水平叠加时间剖面。

两条地震勘探剖面揭示第四系地层中发育的巨型地裂缝均与深部基岩活动断层相连接,因此,我们认为地裂缝是第四系地层中的活断层,是活动断裂的最新组成部分,地裂缝自下而上发育。

现代高密度、高精度的GPS站点监测证实,太原盆地处于北西-南东向的拉张应力环境[12]。这与太原盆地内上地幔的隆起,导致中地壳低速-高导层的水平流展,诱发上地壳伸展的推断相一致[11]。上地壳伸展的结果是拉张开裂,形成了盆地边缘铲式正断裂,盆地接受沉积。由于盆地内上地幔隆起的差异性,交城断裂上盘正断沉降速率超过洪山-范村断裂,致使盆地断块掀斜,并沿太谷-祁县-平遥断折,形成交城凹陷和祁县凸起两个二级构造单元(图6)。由于基底断块的掀斜,交城凹陷沉积第四系地层较厚,祁县断凸沉积较薄(图4)。太谷-祁县-平遥地裂缝群发带恰好位于交城凹陷与祁县断凸的交界地带,也是第四系厚度由厚转薄的过渡带。同理,清徐-交城-文水地裂缝群发带也位于吕梁山与交城凹陷的交界带,也是由山前较薄的冲洪积层向较厚的第四系地层的过渡带(图4)。

4 讨论

现代研究资料表明,中更新世以来交城断裂在清徐-交城-文水的活动速率是0.29~0.38 mm/a,祁县断裂为0.07 mm/a,洪山-范村断裂中南段活动速率南段为0.25~0.31 mm/a[8],而太原盆地地裂缝垂直活动速率最高达3 cm/a[13],远远超过活动断裂的活动速率。由此可见,仅用断层活动不能很好的解释地裂缝的现今活动速率问题。

限于生产技术,古代主要利用地表水和浅层地下水灌溉农田。进入现代社会,除了农业和生活用水外,还有巨量的工业用水需求,地表水和浅层地下水量远远不能满足需要。由于太原盆地没有外来水源补充,利用现代技术抽取中深层地下水成为唯一的选择,过量抽取中深层地下水造成太原盆地出现沉降漏斗[14],并持续扩大(图4),最终引起地面沉降。但单纯抽取地下水引起地面沉降导致的地裂缝规模较小,一般延伸长度不超过1 000 m,且走向不定[15],而太原盆地两大地裂缝群发带的长度均超过了20 km,且延伸方向与下伏断层走向一致(图1)。我们认为,太原盆地地裂缝群发应该是深部构造运动与现今超采中深层地下水共同作用的结果,其机理是上地幔隆起造成太原盆地交城凹陷掀斜,凹陷边缘交城断裂和祁县断裂上盘正断下降,牵引第四系地层自下而上破裂,由于第四系土体的碎散性、非均质性和各向异性特征,破裂呈带状延伸至地表浅层,形成隐伏地裂缝,当超采中深层地下水时,鉴于地裂缝的相对隔水性[13],地裂缝两侧含水层压缩量出现差异,这将牵动隐伏地裂缝继续向上发展出露地表,形成与交城凹陷边缘活动断裂走向一致的地裂缝群发带,其成因机制见图9。

图9 太原盆地地裂缝深部构造成因机制Fig.9 The deep tectonic formation mechanism of the ground fissures in Taiyuan Basin

5 结论

(1)太原盆地地裂缝群发地区具有两个特征,一是活动断裂通过;二是超采中深层地下水。

(2)太原盆地上地幔上涌,莫霍面隆起,地壳均衡调整,盆地基底断折掀斜,掀斜断块边界活动断裂上盘正断下降,牵引上覆第四系地层自下而上破裂至地表浅层,当代人类超采中深层承压水牵动破裂出露地表,形成地裂缝群发带。

(3)深部基底断折掀斜控制了太原盆地地裂缝的发育地区和发育规模,但现今地裂缝活动是超采中深层地下水诱发的。