牛耳草啊,牛耳草

文 小河丁丁

都说我是怪小孩。

连妈妈也这么说,有时用舌头,有时用那困惑而又忧郁的眼神。

明明我的每个想法,明明我做的每一件事,都是认认真真的,都是合情合理的!就拿卖野花这件事来说吧,我要把野花卖给那些赶集的人,有什么好奇怪的?

我的花全是活的呢!花店的花,一枝一枝没有根,花蕾包着网罩,网罩一扯,层层花瓣一下子就打开了,最美就是这一刹,插在瓶子里不几天就蔫了,谢了,变成垃圾。我的野花,株株都是连根带泥挖出来的,买回去栽在土里盆子里,不知要开多少年。

而且我的花比起花店的花,半点也不逊色。

一年蓬将花盘平平地托在枝梢,花蕊粉嘟嘟带着浅绿色,花瓣洁白纤细光线似的向四周辐射,一枚一枚全是稚嫩的小太阳。

地丁叶子像绿色的长袖,花瓣像浅蓝的舌头,美滋滋地品尝雨露阳光。

映山红的花蕾酷似没有吹气的红气球,绽放时就像一朵朵火焰,带着微微的甜酸,可以吃的哦。

刺莓虽然有刺,玫瑰不一样有刺么?刺莓花瓣白白的,像月亮一样纯洁,又像婴儿皮肤一样香软。等到夏天,刺莓会长出多么诱人的果实啊,黄的,红的,紫的,全由晶莹剔透的彩珠攒成,丢进口中就化为甘甜的汁液。

薏米虽然未到花季,将来它开花结果,啊,那是珍珠一样的坚果,形状像水滴,表面光滑油亮,质地异常坚硬,天生就有小洞,女孩子喜欢用线串起来做手链项链。

最好看的要数牛耳草。叶子形状像牛耳,颜色像翡翠,长着细密的绒毛。花朵极像古代的酒樽,内壁是紫色,外壁是白色,花蒂下方长着一对半红半绿的萼片,仿佛甲虫张开的鞘翅。

……

你瞧,我这些野花,人工栽培的哪里比得上?

昨天白天,我不知跑了多少路,辛辛苦苦从山野找到它们,用塑料袋包住根和泥,藏在镇郊河边一处无人知晓的秘密地点。今天吃过中饭,我用竹篮把它们运到集市边缘,摆了一个小小的地摊。

很快,有人围观,镇上的,乡下的,七嘴八舌地说:

“谁家的孩子?卖野花!”

“野花谁会花钱买。”

“不会是脑瓜子有问题吧。”

“这个男孩好古怪……”

“他本来就是怪小孩!”这是小椿,跟我同班的对头,随时随地看见我就怪小孩怪小孩叫个不停。

“他平时总是怪怪的,一个人玩。”这是大牙,小椿的死党。

所有人的目光都变得怪怪的,好像我不是一个普普通通的地球人,而是刚刚从飞碟里走出来的外星来客。

住在山里的瑶人,野菜野果可以采来卖钱,草药可以采来卖钱,树苗也可以挖来卖钱,为什么我就不可以挖野花卖钱?

我又气愤,又委屈,低着头不敢看人。

想要收拾野花回家,可我是以打猪草为借口瞒着妈妈来卖野花……小椿就住我家隔壁,妈妈很快就会知道这件事,到时又会用古里古怪的眼神瞅我……

太阳照在头顶,春天的太阳并不晒,我却浑身炽热,随时都会着火。眼球也热热的,被一种痒痒的液体包围。我伸手抹去额上的汗,趁机把眼角也抹了抹。

人群不知怎的变得安静。

迎面飘来一股香香的味道,像是奇花异草的芬芳,又像香水。一双沾着泥巴草叶的花布鞋出现在小小的花摊对面,鞋背上方垂着淡蓝色的裙摆,分别用白线绿线绣出莲花莲叶,好看极了。

“多漂亮的野花——”这位姐姐还是中学生吧,说话像风铃一样动听,带着几分讶异、几分喜悦,也许还有几分安慰,是城里口音,“这一种叫什么名字?我买!”

城里姐姐弯下了腰,发梢顺势荡过来,带起一缕不易觉察的香风,差点拂着我的额头。我仿佛做梦一般,其余的人统统消失了,集市变成了旷野,全世界就两个人,我和她,中间隔着十来株野花。多想看一看她,可我两颊滚烫,哪敢抬头。多想告诉她说:“我不要钱,就送给你。”嘴唇和舌头又僵又木,好像被人点了哑穴。

“这么害羞呀……”一只细细白白的手出现在眼底,拿走了那株牛耳草。那一刹,我的心儿一阵哆嗦,快活得几乎窒息——这些野花当中最珍贵的正是牛耳草,它们扎根在潮湿松软的黑土之中,只需要一点点阳光,要在石山上背阴的岩缝才会生长,陡峻的悬崖峭壁就是它们的乐园,没有一点勇气休想得到。为了采挖这株牛耳草,我的肘子在锋利的石棱上擦出了血痕,让妈妈发现了我肯定要挨骂。这种草还是一味良药,能治咳嗽,去年妈妈煎汤吃过一回,是爸爸亲自去采的。

多想把我知道的一切统统告诉城里姐姐!

可恨脑袋沉得像大南瓜,脖子像瓜柄一样弯曲,无法挺直。

那只纤细的素手再次出现在眼底,将一张钞票放在我跟前。那是一张崭新的两元钞票,蓝绿色,画着一个工人在操作车床。

“噫!她买野花!”这是小椿,嫉妒得声音全变了,像一只饿猫。

“两块钱……哼!两毛钱都不值……”这是大牙,说完还朝地上用力吐一口痰。

风铃般的声音在额头前上方响起,很近,我都感觉到她呼出的温香气息了:“两块钱够不够?喂……不说话我就走了。”

“太多了!太多了!”我心里喊叫着,舌头和嘴唇却是纹丝不动。

这株牛耳草我原本只想卖三毛钱,别的全是一毛一株,反正不要成本。

花布鞋转身离去了。

那一种美妙的芬芳也离我而去。

我的心儿扑通一跳,不知跳到哪里去了,身子变成一个空空的知了壳,似乎整个世界都空了,集市上的人群喧嚣不过是幻觉。

赶紧抬头,城里姐姐不见了。

围观的人朝同一个方向扭着头。

我也朝那方向望去,啊,那个纤瘦的背影就是城里姐姐。肩上挂着军绿色的画夹。长长的秀发披垂在肩后。上身是一件衬衫,洁白如雪。双肘抬着,我知道,她用那么纤秀的双手把我的牛耳草捧在胸前,如获至宝——她可不是要安慰我,是当真喜欢野草野花。你看她头上戴着花环,用柳枝编成的花环,插满了雏菊花、酢浆草花、兔草花、桃花、牵牛花,五颜六色,仿佛花仙。

在她前方,不远处就是车站。

我脑子里一片空白,耳朵嗡嗡作响。人们议论纷纷,就像鸡鸭鸣叫似的,只是一片嘈杂,没有任何含义。

我着魔似的跟在城里姐姐身后,想要赶上她,却又没有勇气。

所谓车站,不过是木材站门前一片平地,只停着一辆破破烂烂的中巴车,车头朝着县城方向。

车上差不多坐满了,其中有几个中学生,都是城里人打扮。一个坐在窗边的眼镜女生顶着画夹遮挡日光,向外张望。司机后方那个戴鸭舌帽的男生正在作画呢,对着画夹画几笔又瞄一下司机。司机叼着香烟,歪着个头,一只手搭在窗外,浑然不知自己成了模特。车头前边站着售票员,一个脖子上挂着黑皮包的乡下阿姨,跟谁吵架似的嚷嚷着说:“马上开车,马上开车,到县里的快上车!”又冲城里姐姐招着手说:“你跟他们一起的吧,快来,快来,就等你了!”

眼镜女生也嚷起来:“快上车!你到哪里去了!”

鸭舌帽男生偏过头说:“我们不叫住司机,车就开走了。”

司机也向城里姐姐看过来,按了按喇叭。

城里姐姐走到车头那儿,售票员带着几分嘲讽说:“到底是城里妹子,野花都要带回城里去!”

城里姐姐回头看到我,微微一笑,从那边车门上了车,先是坐在眼镜女生身边,而后跟眼镜女生换个位置,朝我招着手。

我走到窗下,仰望着她,好像望着一位仙女。

她张了张嘴,露出花瓣一样美丽的牙齿,眼睛扑闪扑闪,嘴角现出一对精致的酒窝,也像两朵小花。

售票员上了车,对司机说:“发车!”

司机把烟蒂往窗外一扔,发动马达,车身震动起来。

我和城里姐姐仍然互相望着。

她将左手伸下来,像是拿我当好朋友,要拉拉手。

我举起右手,两人的指尖刚刚碰到,中巴车就开动了,加速那么突然,车上的人齐齐向后仰了一下。

她的指尖好温,好柔,如同春阳晒暖的花瓣。

我奔跑着追赶,向前伸着右手,她向后伸直左手,想让我够到,又怕我给车皮蹭着,便朝我摆了摆,缩回去了。

眨眼间车子开远了。我追到镇口,看着车屁股消失在两旁栽满苦楝树的马路上,只留下黄龙似的尘埃,终于停下脚步。这才想起自己好笨,刚才应该把钱还给她!钱,啊呀,还在地摊那儿。赶紧回去,一个人也没有了,那张新钞票也不见了。我好生懊恼,跳着脚嚷道:“谁拿了我的钱!”嚷完了却又不在意那张钞票,好像它揣在我的心里,谁也无法夺去。

剩余的野花都还在,我却心满意足,再也不想摆摊。而且我深深明白,除了那位头戴花环的城里姐姐,再也没人肯买我的野花。我把野花放进竹篮,带到镇郊河边,种在我的秘密地点。它们不仅全都成活,还勃发起来,长满了整个土坡。年复一年,土坡编织着织锦似的芬芳图案,还奉献出可口的刺莓和美丽的薏珠——多想送给那位城里姐姐呀,请她过来看一看也好,可我再也没有遇见她。

牛耳草啊,牛耳草,如果你还在城里姐姐身边,请你年年开花吧,谢谢你啦。

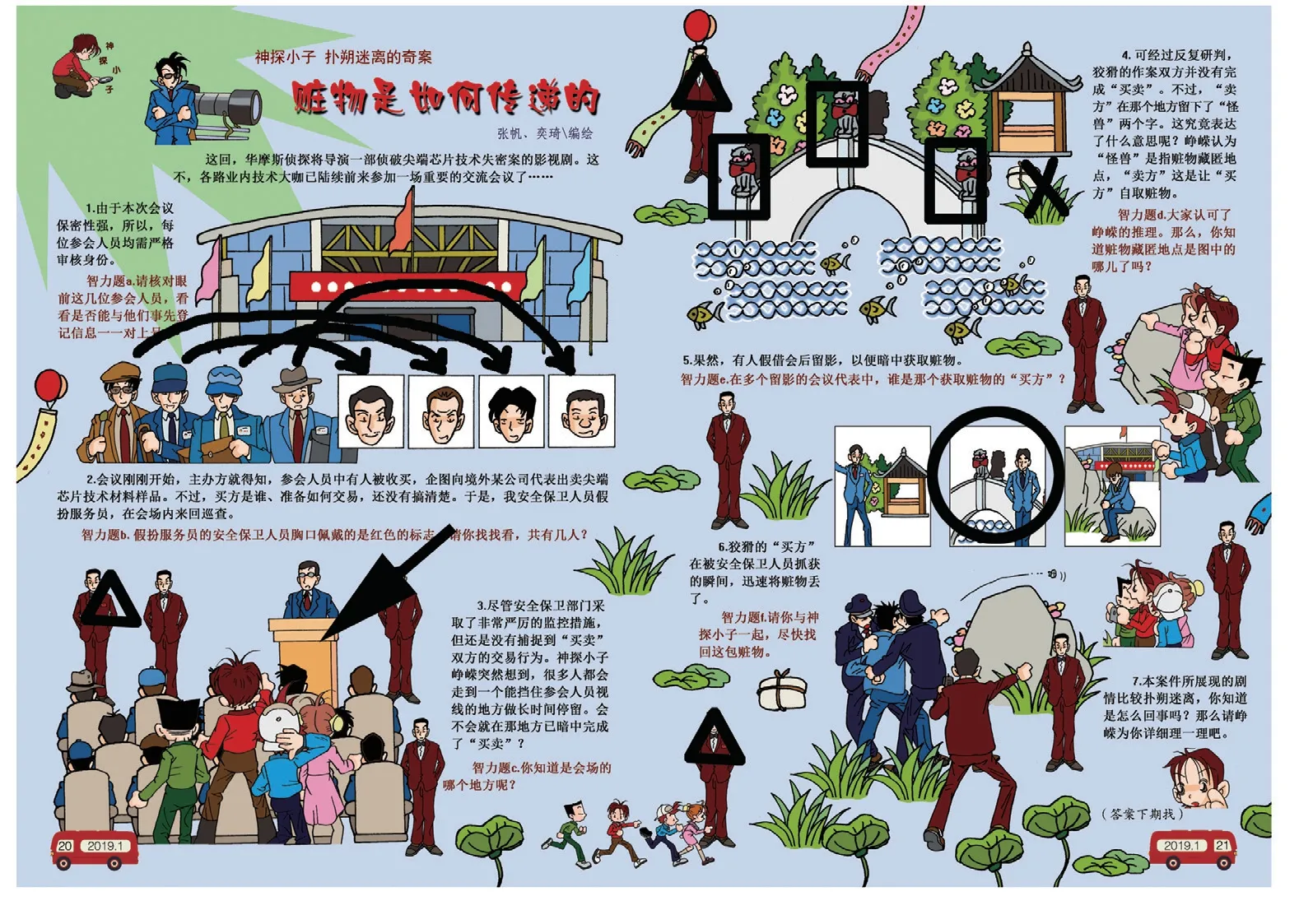

第1期《赃物是如何传递的》答案

a.几位代表与他们登记的信息见连接线。b.佩戴红色标志的“服务人员”共3人,见画三角形处。c.显然是指各位代表发言的演讲台。见箭头处。d.会场外面景观水池桥上有怪兽装饰,见画竖框处。“卖方”这是暗示“买方”,赃物藏在桥上装饰怪兽的口中。e.由前一项可知,与装饰怪兽合影者是假借合影而获取赃物的“买方”。见画圆圈者。f.丢弃的赃物,见打叉处。峥嵘的推理是:显然,有境外公司想窃取我某公司最新研发的高科技芯片资料和样品。于是,他们趁着参加交流大会之际,派人企图与该公司被收买的人员完成芯片资料和样品的“交易”。本来“交易”双方约定,利用先后上讲台发言之际,将赃物易手。也许是他们发现了什么不对劲之处,于是“卖家”临时改变了交货地点。“卖方”为了提示“买方”,还故意与桥上装饰怪兽合影,并将合影发“朋友圈”里。以为这样可以让对方神不知鬼不觉地拿到赃物。