脊髓损伤住院患者神经源性膀胱管理现状及恢复情况分析

曾德铭,赵胜男,龚菲,欧阳英,林源

脊髓损伤(spinal cord injury,SCI)是一种致残率高的疾病,可导致运动、感觉及括约肌功能障碍。脊髓损伤后,由于上运动神经元、下运动神经元不同程度地损害,大部分患者伴有不同程度的膀胱功能障碍,表现为储尿和或排尿功能障碍,即神经源性膀胱(neurogenic bladder,NB)[1-2]。脊髓损伤后急性期由于排尿障碍,通常留置导尿管,随着神经功能的逐步恢复,不同损伤平面的患者,NB功能障碍可表现为无反射膀胱、逼尿肌过度反射及逼尿肌-括约肌协同失调,若疏于管理,患者可并发泌尿系感染、尿路结石、膀胱挛缩、膀胱输尿管返流、肾积水等一系列并发症,不仅影响患者的康复治疗、降低其社会交往能力及生活质量,晚期甚至因肾功能衰竭可造成死亡[3-6]。因此,早期、及时地对SCI患者进行膀胱功能训练可大大减少并发症的发生,促进膀胱功能恢复。为此,我们通过对我院SCI患者的调查,了解NB功能障碍者早期管理的现状及影响因素,为其提供帮助。

1 资料与方法

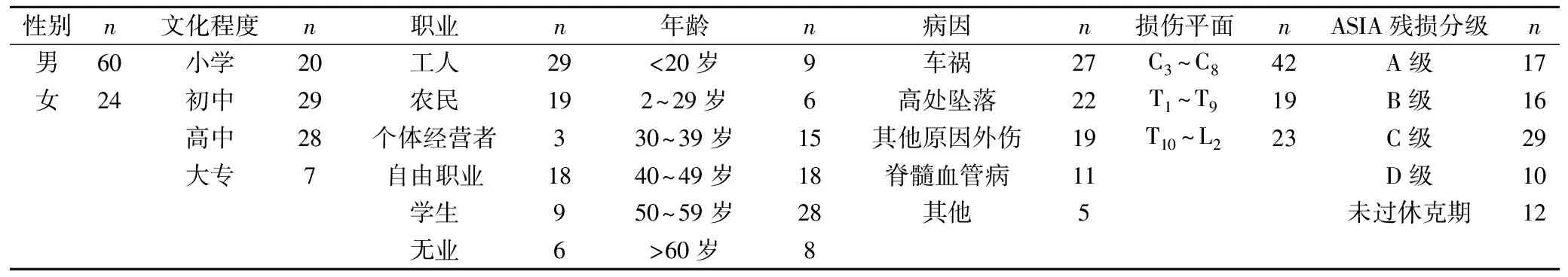

1.1 一般资料 选取2018年1月~2019年3月于我院康复科住院治疗的SCI患者84例。纳入标准:根据美国脊柱损伤学会2011年标准(ASIA 2011年)诊断为脊髓损伤的患者。排除标准为:脑卒中、脑外伤、糖尿病所致神经源性膀胱,既往有帕金森病、老年痴呆、多发性系统硬化、尿道解剖异常、尿道肿瘤者。84例SCI患者一般资料见表1。

1.2 方法 所有患者入院后均给予常规膀胱护理、饮水管理,入院第2d采用简易膀胱容量与压力测定法对患者膀胱容量、压力进行测定[7];根据患者排尿情况进行个体化综合康复治疗[8-10]:①脊髓损伤早期由于患者存在尿潴留,应留置导尿管;通过制定饮水排尿计划,定时定量饮水、排尿,保证每日尿量2000ml左右,避免膀胱过度充盈。当患者全身状态稳定且无尿路感染时,进行无菌间歇导尿;同时,指导患者通过扳机点刺激以及膀胱区针灸、低频电刺激促进逼尿肌收缩排尿。排尿后检测残余尿量,保证每次尿量在测定的安全容量范围内,并根据残余尿量调整间歇导尿次数[11]。间歇导尿期间,每周复查一次尿常规,如出现泌尿系感染,加大饮水量,酌情使用抗生素或留置导尿管,待感染控制后再恢复间歇导尿。②对于逼尿肌兴奋者选用抗胆碱能药物(托特罗定)抑制逼尿肌收缩,缓解尿频、漏尿症状;对于膀胱括约肌协同障碍者,予α受体阻滞剂(坦索罗辛/特拉唑嗪)松弛膀胱颈平滑肌或巴氯芬缓解尿道外括约肌痉挛。此外,可采用行为训练、盆底肌训练改善症状。

表1 84例SCI患者一般资料

1.3 评定标准 所有患者均由同一评估者评定。①收集SCI患者基本信息,泌尿系感染依据脊髓损伤患者泌尿系管理与临床康复指南进行诊断[12];②观察治疗前后排尿方式及膀胱容量的情况:膀胱容量<300ml,膀胱压力≥40cmH2O为小容量膀胱;膀胱容量300~500ml,压力达40cmH2O为正常容量膀胱;膀胱容量>500ml,压力<40cmH2O为大容量膀胱[13];③对留置导尿管的危险因素进行分析:以是否留置导尿管为因变量,以性别、年龄、文化程度、病程、损伤平面、ASIA残损分级、是否过休克期、开始康复时间、留置导尿管时间、尿路感染为自变量进行logistic回归分析。

1.4 统计学分析 所有数据均采用SPSS 22.0软件进行分析,计量资料以中位数表示,计数资料以百分率表示,计数资料采用χ2检验,多因素分析采用logistic回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 SCI患者基本情况 ①患者入院时,有9例能自解小便,残余尿量<50~80ml,75例存在排尿障碍,NB发生率为89.3%;②合并尿路感染者53例,尿路感染发生率为63.1%;③留置导尿管有55例(中位时长35d)、间歇导尿有13例、腹压排尿有2例、间歇导尿+腹压排尿有5例;⑤91.0%的患者不清楚NB的危害;④病程介于5~212 d,开始治疗的中位时间为15(12,28)d;⑥平均住院天数为21.1d,平均拔管时间为入院后第10.6d。

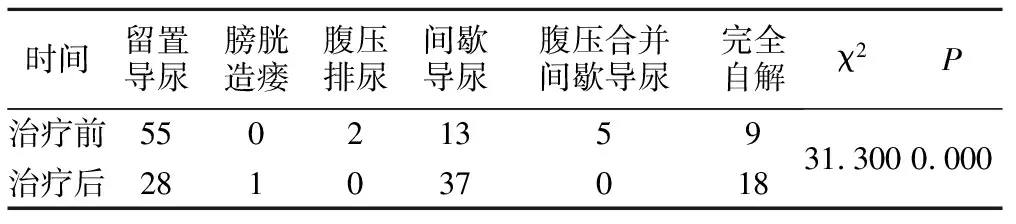

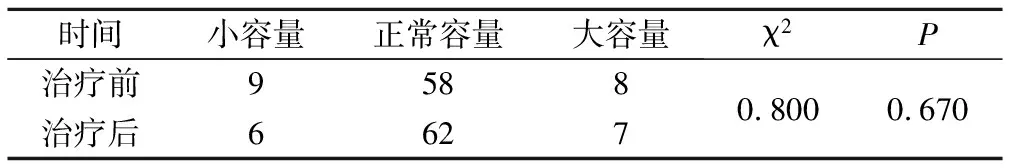

2.2 SCI患者治疗前后排尿方式及膀胱容量的比较 综合治疗后,84例SCI患者排尿方式较治疗前明显改善(P<0.05),但膀胱容量较治疗前差异无统计学意义。见表2,3。

表2 84例SCI患者治疗前后排尿方式比较 %

表3 84例SCI患者治疗前后膀胱容量比较 %

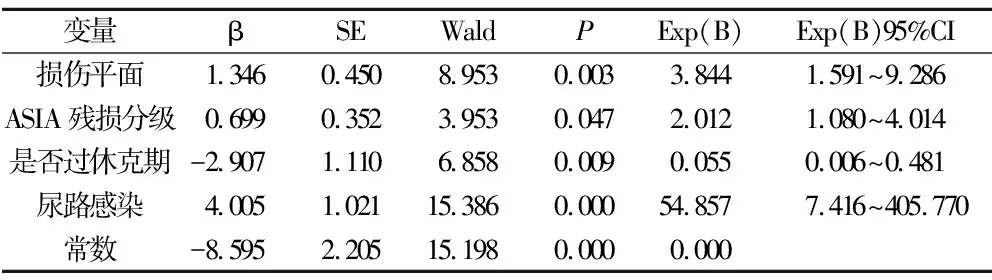

2.3 留置导尿管的危险因素 损伤平面、ASIA残损分级、是否过休克期、尿路感染均是留置导尿管的危险因素(均P<0.05)。见表4。

表4 留置导尿管的危险因素

3 讨论

SCI后NB管理的目标包括:安全的存储尿液、有效的膀胱排空,最大限度地改善尿失禁,将并发症的风险降到最低[5]。SCI后急性期膀胱功能表现为尿液排出障碍,通常留置导尿管排尿,但是长期留置导尿管容易造成泌尿系感染、泌尿系结石、膀胱挛缩、附睾炎等,影响患者的生活质量及康复训练。反复的泌尿系感染及输尿管返流可导致肾功能损伤,严重者可导致尿毒症,影响患者的生命[14-15]。间歇导尿能够促进膀胱间歇性扩张,有效防止膀胱出现过度充盈,并且通过监测患者残余尿量和膀胱安全容量可以精确制定导尿方案,指导患者规律排尿,促进膀胱收缩功能的恢复,降低泌尿系统感染的发生率,提高患者生活质量[9,16]。脊髓损伤患者泌尿系管理与临床康复指南推荐急性期SCI患者尽早采用无菌间歇导尿[13]。

本研究结果显示:入院时留置导尿管的55名患者留置尿管中位时间为35d,提示部分神经源性膀胱患者早期并未得到有效管理,留置导尿管时间过长,尿路感染发生率高。分析其原因可能在于:①早期病情重、需大量输液,无法有效进行饮水、排尿计划,影响拔管;②入康复科前患者极少或从未接受过NB管理的相关教育,91%的患者不清楚NB的危害,可能与医生的教育、患者及家属的认知有关;③根据文献报道,间歇导尿与间歇性夹管训练、手功能障碍、视觉障碍、认知障碍、心理障碍、尿道解剖异常、患者及家属健康教育、尿路感染等有关[17-21]。

本研究通过Logistic回归分析提示损伤平面、ASIA残损分级、是否过休克期及尿路感染是出院时仍留置导尿管的危险因素。其中,尿路感染是可控危险因素,因此早期管理降低尿路感染发生率,合理使用抗生素是促进膀胱功能恢复的一个重要因素。本研究收集的病例中有1名患者由于早期缺乏管理,并发脓毒血症,留置导尿管时间超过3个月,反复发生泌尿系感染,最终并发膀胱挛缩、泌尿系结石、肾积水而行膀胱造瘘,也从侧面反映了早期NB管理的缺失对病人造成的严重不良影响。而本研究中大部分患者入院后通过膀胱压力、容量监测,实施饮水计划、间歇导尿,保证了患者膀胱进行正常充盈和排空,增加了导尿管拔管率,促进了膀胱功能的恢复。

目前SCI后NB的早期管理仍有待加强,可通过对病人及家属进行健康管理宣教、制定饮水、排尿计划,通过间歇导尿、手功能康复以及心理干预等方法可以尽早拔除导尿管进行间歇导尿,降低尿路感染发生率,促进膀胱功能的恢复。

本研究不足之处在于留置导尿的影响分析由于采用回顾性研究,对影响留置导尿的因素如手功能、认知功能、视觉功能、尿道解剖异常等未纳入分析,且纳入病例相对不足,最终结果显示留置导尿的影响因素可能相对较少,后期需进一步扩大样本量进行前瞻性研究。