简论当代美术教育家孙其峰的主要贡献

——献给孙其峰百岁华诞

朱振江/Zhu Zhenjiang

孙其峰先生是天津美术学院终身教授,曾任学院副院长,长期从事中国书画教学和研究工作。自2009年2月开始,至2013年1月底,在短短的四年中,他连续荣获“当代美术教育家、国画大师”称号,“中国书法最高奖”“第三届中国书法兰亭奖”和“终身成就奖”“第三届中国美术奖·终身成就奖”。

因他的主要精力集中在花鸟画教学和创作中,并取得卓著成绩,他被美术界称为“著名花鸟画画家”;因他的书法连续获得全国最高奖,又被人们称为“著名书法家”。在这诸多桂冠和奖项中,究竟哪一种最能概括他的本质特点?最能说明他做出的主要贡献?年过九旬的孙其峰在总结和评价自己一生的事业时说:“我一生的事业首先是教书,其次是书画创作。”①显然,“当代美术教育家、国画大师”这个称号是对他一生事业和贡献的最本质最基本的概括。

“一个时代有一个时代的文艺,一个时代有一个时代的精神。”②研究孙其峰先生为什么会荣获“当代美术教育家、国画大师”这个称号时,首先要抓住“当代”一词,因为它准确地揭示了他所处的时代。从中国历史分期看,从1919年五四运动到1949年10月1日中华人民共和国成立,均称为中国现代史;从1949年10月1日中华人民共和国成立至今,均称为中国当代史。孙其峰先生虽然生于1920年3月10日,但他真正开始美术教学生涯是在1949年任中学美术教师的时候,任大学美术教师则是在1952年9月调入河北师范学院(天津美院前身)开始的。因此,在“美术教育家”这个词语前面冠以“当代”一词是准确的、科学的。孙其峰先生曾经说过:“我自一九四九年开始正式的教学生涯,到一九八四年患心脏病为止,不停地执教三十五年。”③从离休至今,虽然离开了讲台,但他一直向生活学习,向传统学习,向中青年画家学习。生命不息,奋斗不已,他的奋斗足迹深深地印在了天津美术学院的发展史上,深深地印在了中国当代美术教育史上。

1921年7月1日中国共产党成立。自成立之日起,她就肩负起了实现中华民族伟大复兴的历史重任。她把马克思主义科学真理与中国革命、建设和改革的具体实践相结合,带领中国各族人民走过了从站起来、富起来到强起来的奋斗历程。④孙其峰从1947年加入中国共产党开始,亲身经历了这个伟大的历史进程。马克思主义理论不仅扎根于他的灵魂深处,而且与他所从事的中国书画教学与创作紧密结合起来,形成了自己的马克思主义文艺观和高度的文化自信。在《论孙其峰的文化自信》一文中,我已做过较详尽的论述。这里需要强调的是:思想是支配行动的,理论是指导实践的。正是在他的马克思主义文艺观即他的高度文化自信的指导下,在新中国成立后七十年的奋斗中,他为天津美术学院的教学建设和发展,为当代中国美术教育事业的发展和繁荣都做出了杰出贡献。这正是国家授予他“当代美术教育家、国画大师”称号的根本原因。

作为当代美术教育家、国画大师,孙其峰究竟做出了哪些主要贡献呢?

一、他为天津美院教师队伍建设做出了超越前人的贡献

民族复兴,教育为本;教育大计,教师为本。为了推动天津美院教学工作的开展,孙其峰首先把注意力集中在教师队伍的建设上。在1958年他任学院美术系副主任之前,该系的专职美术教师最多时也只有十三四人。虽然涵盖了国画、油画、版画、雕塑、装潢、水彩画、中外美术史论等各专业,但每个专业的师资力量并不强,绝大部分专业只有一名教师。孙其峰任副主任后,在专业教师队伍的建设上倾注了大量心血,使学院的美术专业师资队伍得到了长足发展。

首先,在学院党政领导的支持下,他从1958年开始至1962年,先后在本科毕业生中选留了十多名青年教师,充实教师队伍。他们是:李家旭、焦俊华、杨德树、张世范、边秉贵、郎少君、郑庆恒、周茂生、贺建国、孙廷卓、白庚延、吕云所、陈冬至、辛鹤江等。1971年霍春阳毕业留校任教后,拜师孙其峰学习花鸟画。1972年校外青年教师王振德拜师孙其峰学习花鸟画。1977年孙其峰又推荐贾宝珉、王振德两位青年教师调入学院任教。大批青年教师的选留和调入,为天津美术学院各专业后来的发展储备了足够的力量。

同时,为了迅速地提高学院美术专业的教学水平,自1956年9月他推荐花鸟画家张其翼调入学院任教后,1958年又调入了山水画名家刘君礼,1959年他引荐陆志清、段履青、梁邦楚、溥佐、李鹤筹、凌成竹等国画名家调入学院任教,1960年又引荐李智超、朱欣根等国画名家调入学院任教。1963年引荐萧朗调入学院中国画教研室任教。其次,他还聘请了京津两地著名书画家秦仲文、溥松窗、吴镜汀、吴光宇、陈缘督、刘凌沧、李苦禅、蒋兆和、叶浅予、李斛、王颂余、李昆璞、陈麟祥、白寿章、宁斧成、溥雪斋、孙克纲、张德育等二十多位先生来学院兼课或讲座。当时,这支教师队伍专兼皆备,专业齐全,名家云集,各有千秋,济济一堂,极一时之盛,迅速地提高了学院美术专业的教学水平。

这里应当特别指出,孙其峰作为当代美术教育家为了加强教师队伍建设,不仅胸怀广阔,而且目光长远,把工作重点放在了对青年教师的培养上。1961年张世范、边秉贵尚未毕业,他建议送二人到浙江美院罗马尼亚油画专家培训班培训两年。1962年他建议杨德树、马翰章、白庚延、吕云所、陈冬至等青年教师指定由刘凌沧、吴光宇、王颂余、刘君礼、李鹤筹等导师进行“一对一”的培养。这个做法既适应了迅速提高青年教师教学水平之急需,也是对“名师出高徒”优秀文化传统的继承和弘扬。当时天津市和河北省的许多高等学校纷纷效仿。

孙其峰亲手建立的这支教师队伍,不仅数量充足,专业配置齐全,年龄结构合理,而且质量很高,富有发展后劲。为由学院的一个美术系逐步发展成为一所专业高等美术院校奠定了坚实基础。

二、在教材建设上,他立足天津美术学院,面向全国,为我国美术教育事业的发展做出了杰出的贡献

在当代美术教育界中,孙其峰是一位家喻户晓的人物,尤其是广大青少年习画者对他的崇拜简直达到了五体投地的程度。因为他对中国书画的学习和创作的论述太丰富了,太精彩了。据他的弟子王振德先生粗略统计,孙其峰现今已经出版了四十余种画集、画谱、画稿及理论著作。这四十多种出版物究竟有多么厚多么重呢?用《宋史·贾黄中传》中“著作等身”一语来概括,恐怕是远远不够的;如果加上他捐献给国家和各省市博物馆、展览馆,以及贫困地区和慈善机构的画作,用唐代柳宗元的“汗牛充栋”一语来形容可能比较接近事实。

孙其峰先生是当代美术教育家、国画大师,其中绝大部分著作和出版物都与美术教育有关。既有涉及花鸟画、山水画和人物画的大量教材,也有涉及书法、篆刻和美术字的论述;既有内地各省市出版的美术教材和影像资料,也有香港、澳门和台湾三地出版的教材和影像资料;有的出版物甚至传播到日本等其他国家。

还应当指出的是,为了不断补充和完善教学资料,在1960年至1962年三年经济困难时期,孙其峰为学院收集了很多极具学术价值和文物价值的藏品,为以后的教学工作奠定了重要基础。当时在中国书画先辈中有一部分人坚持传统绘画风格,是受到冷遇的“保守派”。他们既无正式职业,作品也无市场,生活处境十分窘迫和艰难。孙其峰顶着风头,说服学院领导,拨出资金,购买这些老先生的作品作为教学资料,价格很便宜却都是精品。这既对老先生们生活上有所帮助,也为学校积累了一笔宝贵财富。例如王雪涛先生,当时在北京荣宝斋工作,家里人口多,工资又低,生活颇为拮据。孙其峰认为其传统功底深厚,正是中国画教学所需要的借鉴,便向学校申请了一笔经费,专程到北京请王雪涛为学校画一批示范画稿。王先生十分高兴,一口气画了三十张。孙其峰带回天津后,又向学校申请了一笔经费,请王雪涛先生又画了三十张。购买这六十张画作,既是对王雪涛先生生活上的雪中送炭,又充实了学院的教学资料。至今仍保存在天津美术学院的图书馆里,成为一笔重要艺术财富。除此之外,还有其他一些老先生如秦仲文、萧朗、张其翼、李鹤筹等,大家在孙其峰先生的提倡带领下,将自己的作品和一些珍藏画稿也留在了学院的资料室里,用以给学生当范本及方便与校外交流。

三、在教学方法上,孙其峰站在马克思主义哲学、美学和教育学的高度,结合中国画学习和创作的具体过程,创建了一套全新的教学方法,使民族传统绘画教学实现了规范化、科学化

在西方美术学院教学模式传入中国之前,中国画教学几乎完全靠师傅带徒弟,以老师个人的绘画经验指导学生。而每个老师又都有自己独特的教学方法。因此,培养出来的学生或弟子风格单一,知识面狭窄,可塑性差,往往会出现一代不如一代的现象。中国画教学究竟有无共同规律可循?能否先奠定一个比较科学而又扎实的专业基础,让学生或弟子自由发展,各有千秋,甚至让学生或弟子超越老师?这是孙其峰从教几十年在中国画教学中反复思考和探索的问题。

孙其峰在长期的教学实践中,总结出了中国画教学中应当遵循的四条规律,其中属于花鸟画教学的规律有三条,属于山水画从写生到创作的规律有一条。

其一,花鸟画教学必须符合学生掌握知识和技能的规律,即要循序渐进,由浅入深,由易到难,由静到动,由简单到复杂。这是从教育学角度讲的。他说:“按照循序渐进的原则,由易到难,由远及近,由浅入深,指导学生学,辅导学生练,一步一步加强要求,一点一点扩大运动量。像教练员指导运动员一样,不能一下子用大运动量把学生累垮。”⑤

其二,花鸟画教学要符合学生认识事物的规律,即从感性认识到理性认识,再回到感性认识的规律。如在教创作构图这一环节,孙其峰不是先从理论上讲构图的原则和道理,而是带领学生在写生中认识构图,多看多画多记忆别人的构图;在学习中对构图有了一定的认识和基本能力之后,再讲构图的原则和道理。这里有一个我强制你学,还是你主动要学的原则区别。其中不仅涉及哲学上认识论的问题,还涉及教育学中启发式教学的问题。

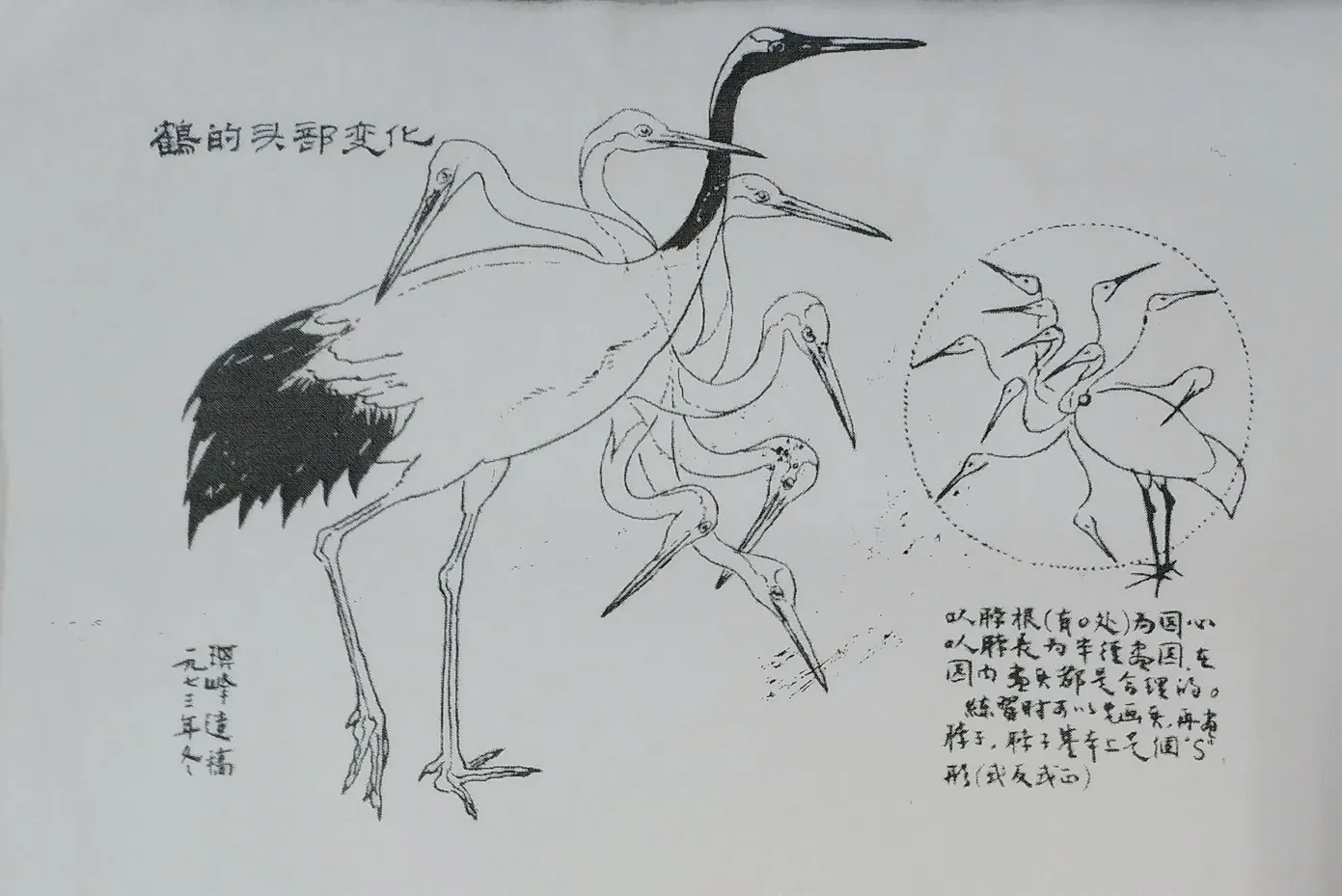

其三,花鸟画教学要符合花鸟的自身结构和生活规律,即以写生作为学习花鸟画的起点,静下心来研究技法理论中的动物解剖、透视等学问,并着重锻炼记忆本领。只有这样才能谈得上艺术的概括和提炼。为了让学生掌握鸟的动态造型规律,他以丹顶鹤为例,总结出了头部变化的规律(图1)。他说:“鹤的头部变化:从脖根(有○处)为圆心,以脖长为半径画圆。在圆内画头部都是合理的。练习时可以先画头,再画脖子。脖子基本上是‘S’形(或正或反)。”⑥这里既涉及了动物学常识,也涉及美学问题。

图1

其四,山水画从写生到创作应遵循的基本规律。这是不少论者极少提及的一点,这在孙其峰的文艺观中恰恰占有重要地位。中国山水画如何从写生阶段进入创作阶段呢?孙其峰在1962年发表在《河北美术》第一期的《论山水画写生》一文是一篇闪烁着马克思主义哲学和美学思想光辉的好文章。文中既肯定了新中国成立以来山水画家面对真山实水写生所取得的伟大成绩,也指出了这种写生方法给山水画创作带来的局限性;既分析了古代山水画家“目识心记”写生方法的优点,又深刻指出了这种方法没有真山实水的制约必然会忽略一些必要的细节,甚至会在技法上故技重演,重复自己的“老一套”。他的结论是:“根据民族绘画的传授(教学)和学习的规律,是否可以拟定这样一个写生与创作的路线,即从面对实景写生到‘目识心记’的写生再到创作。如果再把临摹适当地穿插进去,那么不仅可以把写生与创作结合起来,并且可以把‘师古人’‘师造化’结合起来,把继承与出新结合起来。至于根据各自的不同情况要求,更多地着重某种写生方法的运用,那也是值得注意的问题。”⑦如果说前面三条有关花鸟画教学规律的阐述是对他的老师及前辈画家教学经验的继承和发扬,那么有关对中国山水画从写生到创作这条规律的阐述,则是孙其峰的独创。应当引起山水画家和理论家的高度重视。

这四条基本规律的遵循使孙其峰的教学方法与过去国画老师以师傅带徒常,仅靠个人经验进行传授的方法相比,更规范、更科学了。这是中国画教学跨入一个新的历史阶段的标志之一。

四、他坚持“刻苦治艺,老实为人”,教书育人,为人师表

孙其峰说:“学画画要首先学做人,人品比画品更重要。评判一名画家也是人品第一,画品第二。”⑧在《孙其峰书画全集》第6 卷第224页,他书写了八个隶书大字:“刻苦治艺,老实为人。”款识云:“吾治学处世常守此语,一生受益匪浅。每以此八字告余之门人,多有赞成我言者。”(图2)他坚持“刻苦治艺,老实为人”,教书育人,为人师表的主要表现是:其一,“学而不厌,诲人不倦”。

图2

这句话出自《论语·述而》,是儒家教育思想的主要特征,也是中国历代教育家遵循的道德准则。孙其峰从步入教育界开始,一直坚持这个准则。他说:“我曾写过一个座右铭:‘生活上得过且过,治学上贪得无厌’。这虽是玩笑话,但也较大程度上道出了我的人生哲学。”⑨“诲人不倦”,他的表现更是十分突出。他在总结回顾自己三十五年的教学生涯时说:“在这三十五年我自问无愧于心,无论受到一些什么批判(大部分是错的,如批我画模特儿,批我不同意老是停课和主张学制不能太短等),可我从来没有对教学放松过。”我对学生“倾囊相授,一点也没有保留,唯恐学生学得不深不透,唯恐自己知道的不能有效地传给学生,所以我经常兢兢业业地备课、辅导……”⑩

其二,转益多师,择善而从。“转益多师”一语出自唐代诗圣杜甫的《戏为六绝句》的最后一首。原句是“转益多师是汝师”。其含义是:无所不师,故能兼取众长,无定师,不囿于一家,虽有所继承、借鉴,但并不妨碍自己的创造。“转益多师”是孙其峰的亲身经历。他学习国画最早的老师是他的舅父王友石;在北平艺专上学时,他师从罗复勘、寿石工、金禹民以及秦仲文、李智超、溥佺等诸位书画名家,尤其是北平艺专校长徐悲鸿对他的影响最大。1952年调到天津,在河北师院任教后,他又经常到刘奎龄、刘子久等津门国画名家那里拜师求教。孙其峰之所以能够成为当代美术教育家、国画大师,与他在从艺治学道路上坚持“转益多师,择善而从“的原则是分不开的。

“转益多师”更是孙其峰的教学理念。他说:“一个好教师,应该在较短的时间(也得几年),把学生领进自己的‘家门’。而后还要像送客一样把学生送出去,而且告诉他去‘投奔’哪里。”体现孙其峰这个教学理念的典型是霍春阳教授的成功。当霍春阳跟随孙其峰学习花鸟画到第四年时,孙其峰对他说:“今后不能再学我了,要发挥主观能动性,自己去向丰富的遗产中开发,并广泛吸取同代人的优点,要不拘一格,不守一家,更要自成一家。”

霍春阳就是在坚持“转益多师,择善而从”,向丰富的遗产中开发,在实践中探索,自成一家,成为与其恩师孙其峰风格迥异的全国著名的写意花鸟画画家。

其三,严于律己,为人师表。曾子曰:“吾日三省吾身,为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”孙其峰恪守中华传统美德,经常检查和反省自己的缺点和不足,并把自己的经验教训讲给学生。他在《我的学画历程》中说:“随着年龄的增长,我越发感到自己知道的东西是有限的,相反我知道了群众掌握的知识是无限的。我常对我的学生说,我当年由于狂妄自大而吃了亏,叫他们把我当作前车之鉴。”这种严于律己,经常检查自己的缺点和不足的精神状态,使他的品德修养和艺术水平总是在不断进步,不断提高。

其四,甘为人梯,乐于奉献。这是孙其峰最为人称道的一种美德。他在《孙其峰书画全集》开卷的自序《我要说的话》中坦言:“我说过,我想建一座塔,我作为塔基上的一块砖头,让我的学生们永远站在塔尖上。”他还说:“我向来不怕学生超过我,我希望看到‘青出于蓝’的好学生。为了他们的成就,我甘愿当他们的‘上马石’。如为学生改画、合作画、合写文章、题画、写介绍文章、题展览会会标等。我都乐而为之,不厌其烦。我热爱人才,我看到新人的成长由衷喜悦。这大概出于教师的心理要求吧。”据了解情况的人粗略估计,从宏观上看孙其峰教过的学生超过万人,从事书画事业的超过千人,在国内外享有盛名的超过百人。这在中国当代美术史上不能不说是个奇迹。

从天津美术学院的校史上看,在西学东渐的背景下,齐璧亭院长首创了天津高等教育中的美术专业——河北女子师范学院的图画副系;当天津刚刚解放,李立民教授在中国共产党的领导下把一个艺音系美术教研室发展成为美术系;孙其峰先生则在院党政领导的支持下,为把一个美术系发展成为专业设置齐全、师资力量雄厚、教学水平较高的高等美术学府——天津美术学院奠定了基础。

从中国美术史上看,孙其峰虽然是徐悲鸿的学生,但师生二人却处于不同的历史时代。徐悲鸿生于1895年,卒于1953年。他的美术教学和美术创作活动主要在五四运动以后至中华人民共和国成立时期。因此,必然深深地打上那个时代的烙印。孙其峰的美术教学和美术创作活动主要在中华人民共和国建立以后至改革开放时期。他也必然具有这个时代的特征。如果说徐悲鸿创作的《愚公移山》是寓有中国共产党人带领中国人民艰苦奋斗,代代相传,终于推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山的含义的壮丽画卷,那么孙其峰与弟子霍春阳创作的《山花烂漫》则是绽放在中国共产党率领中华各族儿女实行改革开放,走上繁荣富强时代的第一枝迎春花。徐悲鸿是现代画家、美术教育家;而孙其峰则是当代美术教育家、国画大师。没有现代的徐悲鸿,就没有当代的孙其峰,这就是历史的必然逻辑。

2019年3月10日是孙其峰先生虚岁百岁华诞。我们之所以把他的主要贡献放在天津美术学院的校史上考量,放在中国美术教育史上考量,目的就是说明:“反映时代是文艺工作者的使命。广大文艺工作者要把握时代脉搏,承担时代使命,聆听时代声音,勇于回答时代课题。”创作出无愧于中国特色社会主义新时代的辉煌篇章。

注释:

①郭雅希:《试论天津美院中国画教学的立身之本——孙其峰先生教学思想初探》,见《当代视野下的传统大师——孙其峰艺术教育学术研讨会交流文集》第9页。

②《习近平谈治国理政》第二卷349页《要有高度的文化自信》。

③ 《孙其峰书画全集》第10卷第200页《论书画教学》。

④《习近平谈治国理政》第二卷第59页《高举中国特色社会主义伟大旗帜,为决胜全面小康社会实现中国梦而奋斗》。

⑤ 《孙其峰书画全集》第10卷第200页《论书画教学》。

⑥《孙其峰书画全集》第9卷第134页。

⑦《孙其峰书画全集》第10卷第54页。

⑧《孙其峰书画全集》第10卷第204页。

⑨《孙其峰书画全集》第10卷第61页。

⑩《孙其峰书画全集》第10卷第200页。

⑪《唐诗鉴赏辞典》第537页。

⑫《孙其峰书画全集》第10卷第204页。

⑬《孙其峰书画全集》第10卷第200页。

⑭《论语·学而第一》。

⑮《孙其峰书画全集》第10卷第16页《我的学画历程》。

⑯《孙其峰书画全集》第10卷第200页。

⑰《习近平谈治国理政》第二卷349页《要有高度的文化自信》。