头霉素类药物不良反应回顾性分析

王茜,张雷

(昆山市中医医院药剂科,江苏省昆山市215300)

头霉素类抗菌药物的母核7位上为甲氧基,其通过抑制敏感细菌的细胞壁合成而起到杀菌作用;主要用于厌氧菌和需氧菌混合感染,如盆腔炎、肺脓肿等。因其化学结构与头孢菌素类相似,故两者的药物不良反应(ADR)情况亦有所相似[1,2]。鉴于头霉素类药物使用的普遍性,现对我院2011~2017年上报的该类药物致ADR报告进行统计分析,找出其特点和相关影响因素,防范用药风险。

1 资料与方法

收集我院2011年1月~2017年12月上报国家药品不良反应监测中心的88例头霉素类抗菌药物不良反应报告,借助Excel表对患者的基本信息、用药情况、ADR发生情况进行统计分析,并利用SPSS 24.0软件进行影响因素分析。

2 结果

2.1 一般情况

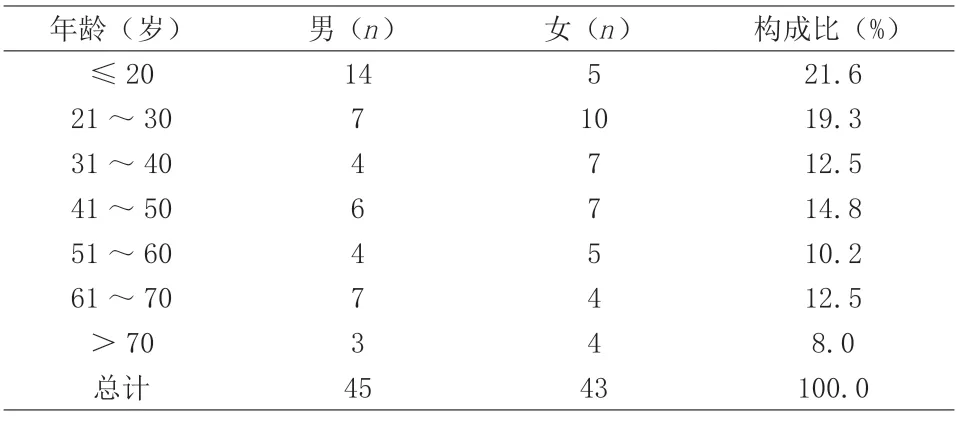

在发生ADR的88例患者中,男性45例(占51.1%),女性43例(占48.9%);年龄在1~89岁,平均年龄为(52.19±7.36)岁,具体见表1。男、女性发生ADR的比例基本相当,男性患者稍多。由于头霉素类药物可用于妇科腹腔内、盆腔内感染,男性泌尿道疾病,对支气管炎、肺炎等下呼吸道的感染也适用,使用人群和适应证范围较广,故男、女性患者使用此药的比例接近。其中,有既往食品、药物过敏史患者4例(占4.5%,其中3例对青霉素过敏,1例对海鲜、花生、黄酒过敏),无既往食品药物不良反应的患者77例(占87.5%),不详的患者7例(占8.0%),其中2例患者有较为严重的基础疾病(慢性肾炎、红斑狼疮)。

表1 2011~2017年发生头霉素类药物不良反应的患者年龄分布

2.2 ADR涉及的药品及给药途径

所有ADR报告的给药途径均为静脉滴注,共涉及2个品种,其中头孢西丁最多(60例,占68.2%),其次为头孢美唑(28例,占31.8%)。

2.3 患者的原发性疾病

在88例头霉素类药物不良反应报告中,原发性疾病主要为呼吸系统疾病42例(占47.7%)、骨关节系统22例(占25.0%),泌尿生殖系统感染15例(占17.0%),其他疾病9例(占10.2%)。其中,所患的原发性疾病较多的为肺炎、支气管炎、咳嗽、骨折、泌尿道感染、肛周感染等系统疾病。

2.4 ADR累及的器官/组织

头霉素类药物所致的ADR主要累及皮肤黏膜系统、全身性损害和中枢神经系统等,构成比为87.6%。其中,以皮肤黏膜系统的损害较为突出,具体情况见表2。

表2 ADR涉及的器官/系统分类及临床表现

2.5 ADR转归及影响

头霉素类药物不良反应较为轻微,所以大多数不良反应发生后停用药物,并给予相应的对症治疗后都会好转或治愈,对原患疾病的影响不大,只有1例(占1.1%)不良反应病程延长,无死亡报告。

2.6 影响因素分析

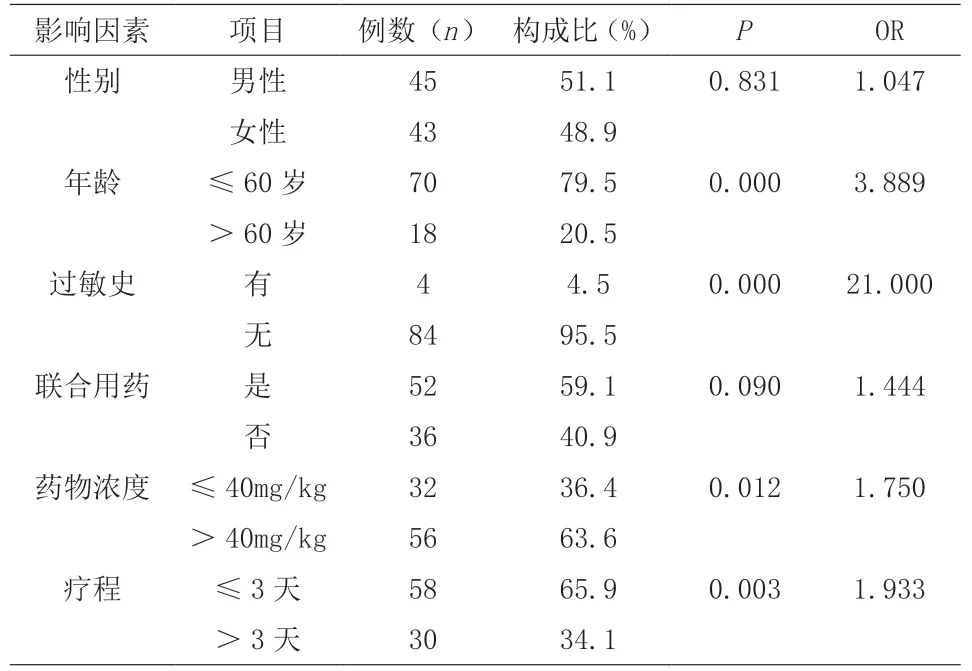

Logistic回归分析显示,性别(男∶女=45:43)不是ADR发生的潜在风险因素(P>0.05);低龄(≤60∶>60=70∶18)是ADR发生的保护因素(P<0.05),但年龄越大,发生率越高(OR=3.889);无过敏史(有∶无=4∶84)是ADR发生的保护因素(P<0.05),因此在首次用药前还是要全面掌握患者情况,避免对药物过敏的患者造成不必要的伤害;联合用药(是: 否=52∶36)也不是ADR发生的潜在风险因素(P>0.05);血药浓度(≤40mg/kg∶>40mg/kg=32∶56)是ADR发生的潜在风险因素(P<0.05);短疗程(≤3天∶>3天=58∶30)是ADR发生的潜在保护因素(P<0.05)。具体见表3。

表3 ADR的影响因素分析

3 讨论

3.1 ADR发生的基本情况

从本次性别统计结果来看,女性患者的ADR发生率低于男性患者,但无显著性差异,与文献不太一致[3]。推测这可能在于女性因盆腔生理特点而较易受到感染外[4],男性也会因生活习惯而多发尿道炎及前列腺炎等疾患,而慢性支气管炎、肺炎等下呼吸道感染也无男女偏颇,故此次头霉素类抗菌药物治疗的患者人群中男女基本持平。20岁及20岁以下的患者占21.6%,居于首位;尤其是18岁以下的未成年人有17例,其中10岁以下有13例,实属不少,说明临床在用药时务必考虑未成年人尤其是儿童患者的实际情况,不因只顾疗效而忽视安全性问题。因为儿童患者的自身生理功能尚不完善,药物容易吸收,血药浓度能较快达到峰值,对药物的敏感性又高,用药稍有过量极易发生不良反应[5]。因此,在遇到部分药品说明书对于儿童用药的用法用量标注不够细化,或只标注慎用或禁用、尚不明确等模糊信息的情况下,更应确保用药的准确性。60岁以上的老年人也较多,共18例(占20.5%),是此次ADR发生的第二大人群。研究普遍认为,这可能是由于老年患者的肝、肾等器官功能的减退,会影响药物在体内的药动学及药效学变化,药物的消除减慢,从而较易出现毒性或过敏反应,再加上靶器官对部分药物的敏感性增强,都会导致ADR的发生[6]。因此,在老年人、儿童患者等特殊人群用药时要个体化给药,严格控制药物浓度及滴速,避免ADR的发生。此外,Logistic回归分析表明,药物浓度过大(>40mg/kg)是患者发生ADR的风险情形,如头孢曲松钠的溶液浓度过高,轻则可引起静脉炎,重则因血药浓度过高而加重肾损害[7],但临床似乎对此未给予足够的重视。建议重视药物剂量和浓度问题,按说明书规定的溶剂及其用量配制溶液,不得随意改变。

3.2 药物的不良反应表现

头霉素类药物所致的ADR表现多样。从表2可见,不良反应主要涉及皮肤及其附件损害、全身性损害、中枢及外周神经系统损害。其中皮肤及其附件损害是变态反应中较常见的一种,其发生率较高,主要表现为皮疹、荨麻疹伴瘙痒等症状,这与其较易观察且感官感受明显有关[8]。除了考虑患者自身的体质差异外,还可能是药物在生产过程中混入其他杂质或其代谢产物,再与体内的蛋白等大分子载体发生不可逆性的结合,引起抗原-抗体反应而出现过敏反应的症状[9]。因此,在应用头霉素类抗菌药物时要对患者的生理、病理及病情多个方面的因素加以考虑,以避免ADR的发生。

另外,全身性损害和中枢神经系统的ADR也应引起足够的重视。导致全身性损害的主要为喹诺酮类药物,严重的表现为过敏样反应和过敏性休克,多为速发型变态反应,经治疗或抢救后大都可以治愈,但对其危害的认识不容忽视。此外,本次统计发现,惊厥、头晕、抽搐等神经精神症状也较多,这可能与头霉素类抗菌药物可抑制乙醛脱氢酶的活性,使血中的乙醛浓度升高有关,抑或用药剂量过大,引起神经系统的器官损害,导致平衡失调[1]。

3.3 药物的不良反应影响因素

由表3可见,除药物浓度是不良反应发生的风险所在外,低年龄、无过敏史是其有利因素,而与联合用药与否、疗程长短无关。但由于本次病例收集数据量不够大,分析结果可能略有偏颇,故我们不能也可掉以轻心。有研究认为[10],联合用药使用得当可快速缓解症状、缩短疗程、提高治愈率,但由于药动学、药效学的相互作用影响,可能会使毒性增加。因此在给患者用药时应小心谨慎,加强风险预见。一定的疗程是达到治疗目的的保证,但疗程过长易形成累积效应,尤其是对老年人和儿童等代谢功能低下的人群,要严格掌握适应证,做到按需给药,同时加强临床用药监护,尽量减少不良事件对患者造成的生理、心理伤害。

综上所述,头霉素类药物在临床抗感染领域作用确切,得到较为普遍的应用,但对其不良反应的发生也要保持高度重视。制定和建立突发事件应急预案,强化临床风险意识,对于过敏体质及有青霉素及头孢菌素类药物过敏史的特殊人群,在谨慎使用的同时务必做到监测到位[11]。同时,做好患者的用药舆情宣传,使其意识到用药安全与不良反应的辩证观念,配合临床做好用药治疗,及时识别药物不良反应,确保用药的安全保障。