当代反乌托邦电影研究

邓 林

(清华大学新闻与传播学院,北京 100084)

从上世纪80年代的《银翼杀手》《机械战警》《1984》,到本世纪初的《V字仇杀》《逃离克隆岛》,再到新近的《饥饿游戏》《雪国列车》和《分歧者》,反乌托邦(Dystopia)电影作为一种准类型电影,在中国的观众群体,尤其是青少年观众群体中,具有不容忽视的影响力。首先,这类电影的票房成绩通常较好,以电影《饥饿游戏》为例,根据时光网发布的数据,该系列电影在中国共斩获7.18亿元(约合1.05亿美金),其他新近的反乌托邦电影票房成绩虽参差不齐,但总体上为电影产业创造出了巨大的商机。其次,这类作品的影响力并不仅仅局限在电影的放映档期,其周边产品的开发及新媒介的存在,大大延展了某部或者某类型电影的影响力。仍然以《饥饿游戏》为例,电影主题的T恤、手机壳,甚至影片中出现的嘲笑鸟胸针,都在淘宝网上热卖,以《饥饿游戏》为主题的百度贴吧THG(The Hunger Games)关注人数为60798,帖子数量高达1074612,多数为讨论、介绍剧情发展或在原作基础上写作的同人文;网易云音乐APP中有名为“电影中的废托邦,斑驳颓废与桎梏呐喊”的歌单,整理了包括《饥饿游戏》在内的众多反乌托邦电影的主题曲或插曲。该歌单共包含55首单曲,有1686次收藏,单曲下的评论数量从46次到3872次不等。在中国青少年群体中颇有影响力的视频分享网站哔哩哔哩网上,一部通过混剪65部反乌托邦电影合成的网络视频,播放次数为3.3万次,被用户收藏3253次,视频长度不到6分钟,但拥有弹幕数量为570条。

另据CNNIC第41次调查报告显示,截止至2017年12月,中国网民中10-39岁群体所占比重最高,达73%,其中又以20-29岁年龄段网民所占比重最高,高达30%。艺恩咨询所发布的研究报告指出,19-30岁的青年观众在当下的中国观影人群中所占比例超过50%,已经成为主流的观众人群。那么,反乌托邦电影具有哪些特点,有什么样的文化影响?既然反乌托邦电影表现出巨大市场潜力,中国快速发展的电影产业为什么没有生产出本土的反乌托邦电影呢?

一、反乌托邦电影的界定

(一)反乌托邦电影的内涵

最早关于乌托邦较为完整的论述出现于托马斯·莫尔的《乌托邦》,“展现的是一种关于完美的社会和政治秩序的空想描述”[1](P89-93)。反乌托邦作为对于乌托邦的回应,实则是相对于乌托邦的反命题:二者均是对于人类社会未来发展的展望,只不过乌托邦对此持乐观态度,而反乌托邦则对此,尤其是科技对于人类社会发展所带来的影响持怀疑态度。反乌托邦电影展现的是对于科技发展未知走向的恐惧,本质上是以科学为基础而探索人类社会发展可能图景的科幻电影的一个子类型。它既可以根据主人公在叙事发展过程中是否具备“成长小说”的印记,而继续分化出“青春反乌托邦电影”;也可以根据影片中是否含有西部电影的表现元素,而分化出“西部片式的反乌托邦电影”,比如电影版的《西部世界》(West World,1973)。

(二)反乌托邦电影的叙事主题特征

反乌托邦电影在叙事主题及其元素上具备了相对固定的、可识别的特征。它们常以“一种逆反的乌托邦写作方式营造了曾给人们带来无限憧憬的乌托邦社会图景的反面形式……表达了对现代科技的发展以及由此产生的科技伦理问题所带来的人类生存危机的高度警惕与激烈批判……表达了对未来世界可能出现的极权主义政治局面的深切忧虑”[2] (P89-93)。换句话说,反乌托邦电影关注的是科技带来的伦理和生存危机以及可能出现的极端政治模式。《银翼杀手》中,与真人无异的复制人,一旦拥有人的思想情感就要遭到追杀;《V字仇杀队》的故事设定在虚拟的未来世界,人们生活在残暴的极权统治下,任何异端行为都会面临死亡的威胁;《饥饿游戏》中因为阶层分化和极权的存在,除都城(capital)以外的所有辖区,均要挑选青年男女,作为贡品相互厮杀,来取悦都城的居民;《分歧者》中,人们根据性格特点被分成不同的派系,拥有多重属性的个体,被视为异类遭到屠杀;《雪国列车》中,气候异变带来的生存危机,使幸存者们被困在了权力分化明显的列车上。如果将这些故事情节按照叙事的结构进行归纳,会发现这些影片在叙事上有一些相同点。

片名/故事结构初始均衡状态均衡状态遭破坏试图修补破坏恢复均衡状态《饥饿游戏》凯特尼斯与家人生活在13区妹妹波里姆被抽中成为祭品凯特尼斯自愿顶替妹妹,并走上反抗都城的道路颠覆都城统治,成为英雄《分歧者》翠丝与家人生活在芝加哥翠丝发现自己分歧者的身份,面临生命威胁,无畏派与博学派策划阴谋翠丝与老四开始反抗击破阴谋,改变原有权力体系,成为英雄《雪国列车》幸存者被迫生活在列车上末节车厢的居民无法再忍受饥饿之苦和恶劣环境柯蒂斯带领末节车厢民众向头等车厢发起挑战反抗成功,带有疑问的未来《V字仇杀》人们生活在独裁的残暴统治下艾维落入政府爪牙,V前来救助V带领组织反抗独裁极权统治议会大厦被炸毁《银翼杀手》复制人按照真人的意愿工作复制人希望有正常人的生活银翼杀手追杀复制人罗伊放过了德卡德,德卡德与瑞秋的开放性结局

首先,这样的一种叙事母题,通过大量的象征和重复,暗示、凝结成了一种叙事符号和人物形象,使反乌托邦电影具有了具备强烈感召力与高度能动性的人物原型(archetype)。和智叟以及恶作剧精灵等原型一样,反乌托邦电影中的主人公通常都被给予了“反叛者”(the rebellious)的鲜明性格特征。不管是《饥饿游戏》中的凯特尼斯、《分歧者》中的翠丝、《雪国列车》中的柯蒂斯还是《V字仇杀》中的V以及《银翼杀手》中的瑞秋,他们身上鲜明的反叛特征,成为了整个电影故事的叙事动力所在。

其次,叙事本身可以细分为情节与叙述,前者本质上是叙事的内容,而后者关乎将这些内容联结起来的方式。电影借助于画面与声音来实现叙事,列表中的5部反乌托邦电影或者系列电影,在叙述方式上虽然千差万别,但不管其表现手法如何多样化,从列表中都可以看到这些电影在叙事结构上存在的相似之处,并可以从中提取出一个简单的情节设定:在未来的时间中,科技高度发达,社会个体处于不平等的强权统治下,偶然的极端事件打破原有的均衡状态,迫使主人公进行反抗,最终导致原有权力结构的破坏,进而引发主体的反思。从这一叙事情节可以看出,科技对人类社会未来发展的影响、极权统治出现的可能以及人性的异化是反乌托邦电影的主要叙事内容,也使得这类电影区别于一般意义上的科幻电影,成为了科幻电影大类中具有鲜明特征的子类型。

反乌托邦电影的叙事母题反映出的种种怀疑与焦虑,实际上根植于现代社会人类的普遍心理关切,即对于科技影响下未来社会发展走向的思考。这既是反乌托邦电影作为准类型电影存在的基础,也是反乌托邦电影被持续大量创作,在争奇斗艳的电影类型中始终保持自身影响力并丰富发展的原因之一。

二、反乌托邦电影的大众文化效应

各种大众媒介的介入,会从整体上对社会产生某种“效果”,进而影响到个体。电影作为大众媒介的重要表现形式,同样具有影响整体社会文化的潜能。当然,现实生活中的电影观众,不是行为主义观察实验法中的实验对象,并未与社会关系和话语完全割裂开来。反乌托邦电影在我国社会所产生的文化效应,也应该被置于文化再生产的语境中进行阐释。

尽管反乌托邦电影对于中国而言是舶来品,但这丝毫没有影响到中国观众对它的消费热情与接受度。如前文所提,当前许多存在于网络与现实生活中的文化现象,都与反乌托邦电影相关。诚然,电影作为叙事文本,在解读上会因为观众的个体差异而产生不同,但是电影叙事在总体上是存在偏向性解读的,这也成为反乌托邦电影作为一个准类型,得以在观众中产生特定意义和影响的基础所在。从编码和解码的过程来看,观众不一定完全按照编码者(编剧、导演)意图的方式对电影进行解读,在此基础上可能会产生区别于编码者本欲传达之外的意义,但是主流符码对于大众的文本解码是最有影响力的。换言之,“尽管自行解码是大众媒介的通则……但大众媒介的文本总是闭合的……也就是说,它们倾向于某种特别的解读”[3](P1)。在反乌托邦电影的叙事中,尽管个人年龄、受教育水平、生命体验和经历,可能会导致观众在理解电影文本上出现偏差,但是“压迫—反抗、极权—自由”这一组二元对立关系,对于大部分观众来说,应该是倾向性的叙事解读方式,电影文本所传达的主旨是明确的。那么,像《饥饿游戏》一类的反乌托邦电影的叙事所生成的意义,只是一次性的快速消费,还是可能产生持续性的影响呢?从网络和现实生活中的相关文化实践来看,本文更倾向于第二种假设。

(一)本体效应:影像的符号象征力

首先,作为大众媒介的电影,通过提示“象征性现实”,可以对观众的认知产生影响。长期、潜移默化的涵化过程,可能会改变观众的主观现实。作为舶来品的反乌托邦电影中关于“压迫—反抗、极权—自由”的理念,有可能投射到大众认知层面。例如,在前文提及的网易云音乐APP上,名为“电影中的废托邦,斑驳颓废与桎梏呐喊”的歌单中,有人在《饥饿游戏》的电影插曲The Hanging Tree下评论道“我觉得这首歌想表达的是……追求自由和死亡其实是一回事……”。另一位网友则评论称:“好多人觉得《饥饿游戏》很幼稚,拿来和《小时代》比……我倒是一直觉得这个系列的精髓……讽刺……映射”。很显然,以上两条评论都接受了该部电影具有倾向性的编/解码模式,通过主体间性,虚构电影情节的内涵影响了受众的认知。在鲍德里亚看来,媒介内爆了真实与虚构之间的界限,在将非真实事件呈现在受众眼前的过程中,媒介拼贴、制造意义,因此意义已经无从谈起[4](P230)。当代电影技术不断提高着影像的表现潜力,进一步模糊了虚拟与现实之间的界限,但这样的一种媒介真实,或许并非全然没有积极的意义。例如,在颠覆真实与虚构之间界限的过程中,反乌托邦电影以真实的画面感,将乌托邦的反命题呈现给了观众,让观众在极具真实感的影像世界和逼真的故事演绎中,感受到人性异化可能带来的灾难性后果。从这个层面上说,作为舶来品的反乌托邦电影,的确为普通观众对人的处境的思考,起到了启蒙作用。

(二)衍生效应:衍生产品的符号影响力

其次,反乌托邦电影,作为媒介文本传播所产生的效果,并不局限于电影文本本身,电影周边产品的商品流通以及网络等新媒体的存在,不断延续着反乌托邦电影文本对于大众的持续影响。电影的周边产品,使电影文本所产生的意义,能在电影上映之后继续存在影响。例如,在中国最大的线上购物网站淘宝上,各类电影的衍生品比比皆是,比如海报、印有电影图像或者文字的手机壳,甚至电影中出现的道具。这些商品在流通的过程中,被售卖的除了实际的使用价值以外,一同被贩卖的还有由电影文本生产出的符号价值。在罗兰·巴尔特看来,图像属于潜在的开放性文本,从意义的解读上具有多种可能。以一张黑白广告照片为例,图像中表现的是男人亲吻女人脖颈,女人视线直视观众。这样的一张照片,可能表现的是男女之间的浪漫情感,也可能是女人对于男人的诱惑,甚至是征服等等意义。换言之,这样的图像本身,是一个在意义上具有多种阐释可能的开放性文本。但是广告图片右上方的文字“阿玛尼香水,女人的密码”,则瞬间封闭了其他不想要的解读方式,将广告图片的意义,限定在了香水凸显女性魅力这一解读方式之上。在此,文字成为了“锚定所指的浮动链条”,使开放性的文本具有了倾向性的解读方式,这就是罗兰·巴尔特所言的“锚定”(anchorage)。同理,在上述的两个案例中,反乌托邦电影的文本叙事,成为了一个意义锚点,限定着电影插曲和周边产品的意义解读。嘲笑鸟别针和电影插曲本身,同样是具有多种解读可能的“文本”。但是由于电影叙事文本的存在,嘲笑鸟别针不再只是一个具有多种“所指”可能的“能指”,电影插曲也不再仅仅是与其他音乐别无二致的流行音乐。相反,嘲笑鸟胸针、V字仇杀主题的手机壳以及电影插曲,都成为了电影的叙事文本在传播过程中创造的一个“能指”,其“所指”是电影叙事的母题。这一叙事母题,在众多反乌托邦电影的不断重复中得到确认,对于个人自由的向往、对人性异化的反思,成为了反乌托邦电影观众主体经验的一种分享性惯例,锚定了反乌托邦电影周边产品及插曲作为开放性文本的解读可能。

在抽象层面上,对那些认同电影文本意义建构的人群,尤其是青年观众而言,消费电影周边产品或者对插曲进行评论、解读,本质上代表着一种合意,甚至构成了费斯克所言的弱者的符号抵制和自我表达,是对于现实问题的想象性解决。因为电影里的反抗与斗争,不管结局如何,都不会对观众所处的现实环境,产生直接的影响,并不会因为观看反乌托邦电影就有所改变。但是与青年亚文化在休闲领域中的风格抵抗类似,消费被电影赋义的产品或插曲建构出了一种独属于反乌托邦电影粉丝的文化空间。换言之,尽管这些行为,并不能帮助大众改变现实处境,但它的确将(青年)受众对于自身状况的焦虑置放到了微观的层面,转换到了象征性的关系之中,是一种符号化抽象表达。至此,尽管反乌托邦电影,仍然无法彻底摆脱大众文化的商业性和“忌屎”[注]“忌屎”(kitsch)意指一种流行性、商业性的艺术文化形式,暗含了机械化、配方化的制作形式,包含了对于现代大众文化的强烈否定意味和贬义色彩。色彩,但是它似乎的确有助于培养大众的反思精神。虽然,这样一种符号化的表达,与生俱来就难以摆脱理想主义的虚无色彩,但至少反乌托邦电影在观众中引发的一系列文化实践活动,的确淡化了批判者对于大众文化所抱有的精英主义态度。

三、反乌托邦电影的本土困境

我国当下的文化环境,并没有为反乌托邦电影在本土的萌生和发展提供有利条件。一方面,基于科学想象的科幻创作尚处在发展之中,任重道远;另一方面,享有丰富文化历史资源的魔幻电影,间接挤压着反乌托邦电影的本土创作空间。

(一)孱弱的本土科幻创作

首先,当代中国基于科学的幻想发展还不够成熟,剧本创作的想象力还不够。长期以来,“由于科学技术相对滞后以及特有的文化历史底蕴,人们的注意力更多地投在现实层面而非想象力上,这是社会发展的客观制约”[5] (P90-92)。的确,科学幻想是基于科学的幻想,一方面,由于长期以来受制于封建礼教,中国民众从1915年的新文化运动开始,才较为系统地接受近代自然科学法则和科学精神,因此对于科学技术的耳濡目染时间较短,从民族集体无意识的角度来讲,基于科学想象的科幻是缺位的。而反乌托邦电影的创作,不但要求基于科学技术的幻想,还要求对于科学技术发展到一定程度时所产生的社会效果进行想象。对于中国的剧本创作者而言,没有现实基础做支撑的生硬想象是剧本创作中难以逾越的沟壑。另一方面,艺术是对现实生活的写照,电影艺术同样如此。反乌托邦电影是对科学技术促使物质水平发展到一定阶段以后的想象,中国国民的整体物质生活水平直到80年代改革开放以后才明显提高,物质繁荣的历史还较为短暂。换言之,从艺术创作的现实层面来看,科技发展对社会前景的影响,尚不是中国电影创作的主要关注点。只有等到科技发展带来的物质繁荣积累到一定水平,显现出弊端,作为影像艺术的电影创作,才可能反映现实中的种种焦虑与不安,才会深切地关注科技对未来社会发展产生的影响。

(二)政策推动力不足

其次,反乌托邦电影的叙事主题,在中国不具备适宜发展的政策空间。电影作为媒介实践,对于受众的影响不容忽视。李普曼在《公众舆论》一书中,提出了拟态世界的概念,认为从现实的三个维度上看,媒介对于受众头脑中关于现实的图景具有不可忽视的作用。电影将画面、声音结合在一起,给受众带来更为直观的体验,使头脑中的想象得以成为“媒介现实”。卡尔·霍夫兰对电影说服效果展开的研究,就说明电影并非仅仅是供人快速消费的媒介产品,而会对人的认知产生影响。因此,电影在新中国成立前后扮演了非常重要的意识形态角色,有关部门对于电影剧本的内容审查也较为谨慎。同时,受到苏联蒙太奇理论的影响,政策制定者对电影作用于大众认知、进行政治宣传的作用十分重视。“电影服务于党的事业的观念和原则,早在延安时期就已形成……在1949年前后中共中央一系列关于电影的文献中,更充分反映了……高层对电影这一宣传、教育‘喉舌’的高度重视”[6] (P52-57),而在“文革”期间,观看电影甚至“已经异化为能够通过电影紧跟特定的阶级斗争或路线斗争”[7] (P1-7)。电影无疑在新中国成立之初,就被赋予了非常重要的意识形态角色,剧本创作要求具有社会主义现实主义的取向。政府有专门的主管部门,负责电影制片、发行、放映业务的监督管理,并组织对电影内容进行审查,内容审查的核心依据为《电影管理条例》第25条。“2011年3月31日,相关政策制定部门发布了最新的广电节目指南,强烈反对包含‘幻想……道德观暧昧不清,缺乏积极思想’的故事情节”[8] (P133-147)。与进口的反乌托邦电影不同,中国本土的剧本创作,很难完全避开种种可能直接或者间接具有现实指渉的雷区。

(三)魔幻、奇幻类电影“风头过盛”

最后,魔幻电影作品的发展,间接限制了中国本土科幻电影的发展,进而影响着作为科幻电影子类型的反乌托邦电影在中国的发展。“长期以来,国产电影传统类型以喜剧片、爱情片和动作片为主,三大类型一度占据每年国产电影上映数量的三分之二,其他魔幻、奇幻、科幻等‘三幻’类型,受制于编剧水平、想象空间和技术能力所限,一直都是进口片的‘主场’”[9] (P5-17)。有研究曾统计过1995年至2008年中美科幻电影的数量对比,结果令人咋舌,13年的时间里,美国共有222部科幻电影,而中国仅在2006年有一部动画科幻电影《魔比斯环》,且是中外合作[10] (P27-32,57)。同样是虚构幻想类电影,中国本土魔幻题材电影的处境就明显不同。从2005年,陈凯歌以中国首部魔幻大片为噱头推出《无极》以来,《大话西游》《白蛇传说》《画皮》《新倩女幽魂》《画壁》等本土魔幻电影悉数登场。

魔幻电影和科幻电影在叙事设定上都属于假定世界,涉及时空的架空,要求想象力和幻想性。所以,魔幻电影在中国的快速发展,一方面有助于提高中国幻想类电影作为整体在制作上的工艺水准,并进一步培养中国电影观众对于幻想类虚构叙事的接受基础;但另一方面,魔幻电影的快速发展,可能会挤压中国本土科幻电影的发展空间。根据相关学者的研究,魔幻必须牵涉魔法而且关系到无法用科学解释其可能性的事件[11] (P136-140)。或者说,魔幻电影是超自然力的,属于人类早期对于世界的一种认知和解释可能。这样的一种认知是原始的、冷兵器的,属于前工业时代。相比之下,包括反乌托邦电影在内的科幻电影则是一种机械世界的、深陷人工智能的想象,是对一种工业化的、逃离自然而且超出人类掌控的前景展望。由此可见,回避科学解释的魔幻,可以说与基于科学幻想的科幻电影,几乎不存在相互兼容的可能。

由于中国传统文化中一直具有魔幻的文化渊源,《山海经》《西游记》《白蛇传》以及《聊斋》等文学作品、广为人知的民间神话传说,都成为了国产魔幻电影可以反复使用的文化资源。加之魔幻电影通常可以与已经具备良好观众基础的武打动作有机结合,其剧本的创作在中国更为现实。从观众和市场的角度来说,喜欢魔幻电影的观众,同时也可以喜欢包括反乌托邦电影在内的科幻电影,反之亦然,因此在中国的观众市场中,魔幻电影从观影选择上对于科幻电影并不存在绝对的替代作用。

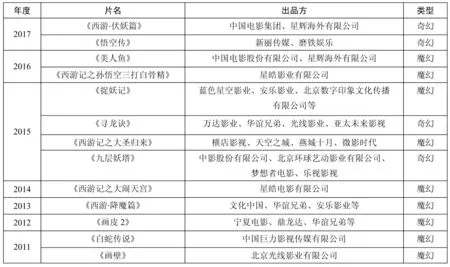

电影作为艺术品和商品的二重性,决定了电影产业在选择剧本进行拍摄时,必然会尽力规避市场风险,具有丰富文化资源和积淀的魔幻类电影,自然会成为电影出品方在投资虚构幻想类电影时的第一选择。从近七年来在票房和观众中较有影响力的国产幻想类电影来看[注]数据来源为2011年至2017年间,尹鸿等人所著的电影产业备忘。,魔幻类电影占据着虚构想象类电影创作的“头把交椅”、奇幻类其次,相比之下国产科幻类电影几乎是缺位的:2011年至2017年间,共有13部国产虚构想象类(魔幻、奇幻)电影进入国产电影票房前十位。因此在资金和预算有限,谋求市场回报的诉求压力客观存在的条件下,同样作为需要靠想象力进行创作的虚构类类型电影,已经在中国具备良好观众基础又具有丰富文化遗产可以利用的魔幻类电影题材,更容易受到中国本土电影产业和剧本创作人员的青睐,这实际上挤压了同样作为幻想类类型电影的反乌托邦电影在中国本土可能的资金和创作空间。

四、结语

在技术持续发展的今天,电影的表现潜力不断提升。作为科幻电影的子类型,反乌托邦电影独特的叙事母题和叙事关怀,已经使其成为了一种“准类型”电影。受制于历史、文化、政策以及商业利益等原因,在可预见的未来很长一段时间内,反乌托邦电影在中国本土的发生和发展都尚不具备合适的条件。但反乌托邦电影对现代性的深刻检讨,关注现代科技可能带来的伦理问题与人类生存危机,一定程度上贴合了现代人经历种种端倪后的生活体验。因此,即便是舶来品,反乌托邦电影在中国的传播并没有受到文化差异的负影响,相反在观众群体尤其是青年群体中保持了相当的影响力。最后,反乌托邦电影,“并不仅仅是对现实的被动反映,而是作为一种介入性的力量影响着社会意识形态,在被社会语境建构的同时,也建构着社会语境”[12](P47-49),其文本在解读的过程中与观众形成了意义上的互动,促成了富有创造意义的文化实践,成为了文化再生产中的一个重要环节,为普通大众在对现代性的思考过程中提供了心智之光。从这个层面上说,作为大众文化的反乌托邦电影是具有一定启蒙作用和人文价值的。