中国评弹网的三生三世

姚萌

当今的曲艺传播方式,越来越多元化,从剧场、电台、电视台到互联网、手机终端……到处可以见到受众喜闻乐见的曲艺表演。在众多的传播平台中,中国评弹网(以下简称“中评网”)从开办到如今,经历了近双十年华,几度风雨,几番沉浮,初心不改,壮志弥坚。

一、筚路蓝缕,孤军创网

说起中评网,不得不提到1993年11月成立的苏州评弹收藏鉴赏学会(以下简称学会)。在苏州,学会有着众多的评弹艺人和丰富的评弹资源。为了使这些优秀民间文化世代相传,苏浙沪的一批評弹书迷,因共同的兴趣而相识,因共同的爱好而结缘,成立了苏州评弹收藏鉴赏学会,公推已退休的任康龄任会长。随着时代的推移与科技的进步,电脑逐步进入人们的视线,特别是网络的兴起,使这些收藏迷异想天开:何不办个评弹网,不仅能互通有无,成规模分享评弹影音资料,还可直接传播评弹信息,让世界近距离了解美妙的苏州评弹。

学会理事郁乃舜(网名“小编”)首次提出创办中评网。他本是复员转业军人,先后担任过常熟电台主任编辑、副台长,创办了《琴川书会》栏目。1998年他刚退休,就全身心地投入筹办中国评弹网的工作中。在当时,逐渐兴起的网站多数以大规模的信息集散为主,综合性较强,也比较符合大众对网站的直观期望。所以要开办一个小众化、有明确信息领域的网站,是一种创新,但也是存在较大生存风险的。开始的时候,中评网被挂在常熟“虞山热线”网上运作。但经过一段试运营,效果并不理想。作为苏州的“土著”,郁乃舜一直有个心愿,想把中评网办在评弹的故乡苏州,于是他通过学会尝试与苏州电信(后为中国电信苏州电信增值有限公司)联系,在评弹爱好者的牵线搭桥下,双方一拍即合,苏州电信给予大力支持,同意为中评网免费提供服务器、网络空间及制作网页等技术支持,最重要的是争取到了“中国评弹网”这一国字号的域名,并将其作为“苏州热线”的重要品牌进行运作。

在创办初期,郁乃舜担任网站的总策划,负责策划、采编、发布等一系列工作,任康龄(网名“林平”)、殷德泉(网名“弦声”)自觉成为中评网义工,协助他开展工作。就这样,刚退休的郁乃舜,还没开始享受悠闲的慢生活,就开始了“60岁学打拳”,凭着几十年一贯的严谨认真的态度,郁乃舜用了两年时间,从退休前的“电脑盲”,自学成了一个电脑高手。为了节约资金,他省吃俭用,先后去上海、广州等地添置各种二手硬件,搭建评弹网;为了获得鲜活的资料,他步履匆匆,奔波在各大书场和老艺人的家中,录制精彩演出片段和访谈。就这样,在2000年8月15日,由苏州评弹收藏鉴赏学会主办的中国评弹网开始试运行。9月10日,网站正式面世,当天在苏州梅竹书场还举办了一台庆祝盛典,邢晏春、邢晏芝、盛小云、袁小良、施斌等书坛中坚力量,自告奋勇,友情登台,为中评网加油助威,成了当年的文化热点。

二、艰难起步,玉汝于成

鷇音初鸣的中评网面临着资金、人力匮乏等一系列困难。是在这样的境况下,郁乃舜和他的同事们还是陆续开辟《评弹信息》《学术动态》《评弹资料库》《评弹团体》《收藏与欣赏》《网友园地》《名家风采》(照片、漫画)等多个栏目,坚持不懈地从各个方面推广曲艺。他们还配合苏州电视台的《苏州电视书场》栏目,在网上每月推出“金曲大点播”,增强平台黏性。经过不懈的努力,中评网逐渐成为苏州评弹网络宣传的第一平台,为不同地域、不同年龄的评弹爱好者提供了欣赏评弹的窗口。美国网友大夏自幼随父母旅居美国,但对评弹一直情有独钟。他在来件中表示:“评弹网使我们能适时上网观摩到精彩的节目,感谢主办者的苦心经营”。

在众人的大力支持下,中国评弹网在2000年中国电信江苏省公众多媒体局举办的网站评比中荣获文化文艺类一等奖,到开网一周年、网站访问量已接近10万人次之际,中评网于2001年10月下旬在上海逸夫舞台举办“访问量突破10万大型评弹演唱会”,并在当年着手建设北美洲和大洋洲的镜像点。2001年11月26日,《苏州日报》用整版发表了题为《评弹com编年史》的报道,详细介绍中评网的发展历程。但中评网的蒸蒸日上是以它的创始人的心血为薪柴的,连续的奔波劳累摧垮了郁乃舜。2002年5月,他被查出恶性淋巴肿瘤,同年11月,郁乃舜逝世。

三、振臂一呼,众所瞻望

斯人已逝,此时的中评网危机重重,用“二有二无”来形容它当时的境况最贴切不过。网站除了有合法的证照和良好的社会效益外,无一分钱经济收入,无一分钱人员报酬。如果仅以经济效益为唯一衡量指标,中评网这一纯公益的网站,第一次直面生存的挑战:继续办下去吧,人财匮乏,难以为继;中途放弃吧,就像把蹒跚学步的小可爱弃之路旁,实难割舍。当年11月18日《苏州日报》曾发表题为《谁来照管中评网?》的报道,对中评网的发展前景表示担忧。

学会再次把广大会员召集在一起,商量中评网的前途,当时虽有志愿者挺身而出,要求大家把内容发到他的信箱里,由他负责上网,但因本职工作很忙,持久运作也有困难,就此放弃了。在这“生死存亡”的关头,时任学会会长任康龄和秘书长殷德泉共同呼吁:请关爱中评网的“铁杆”们协助、支持,一定要把中评网办下去。

于是,以任康龄牵头负责的中评网新班子产生了,核心成员还有殷德泉、周明华、上海老听客程祖铭、上海评弹爱好者支立(网名)、常熟评弹爱好者依依(网名),还聘请浙江科技大学退休教授范华民收集、发布浙江信息。他们的职务有高低、年龄有长幼,但是凭着对中评网的一片赤诚之心,组成了义工的队伍,继续为中评网的发展无怨无悔地奉献着,以最快的速度把各种评弹信息发到网上,使海内外评弹爱好者享受到评弹的快乐。

家住上海浦东的支立,退休前是上海废旧物资公司的一名工程师。他每次到苏杭等地参加活动,都骑电动车到上海新客站,将电动车寄放,活动结束乘火车回沪后,再骑车回家,路途时间就要两三个小时,到家后立即着手整理文字、图片、发稿,要忙至凌晨两三点钟。但他甘之如饴:“我是‘自投罗网。”

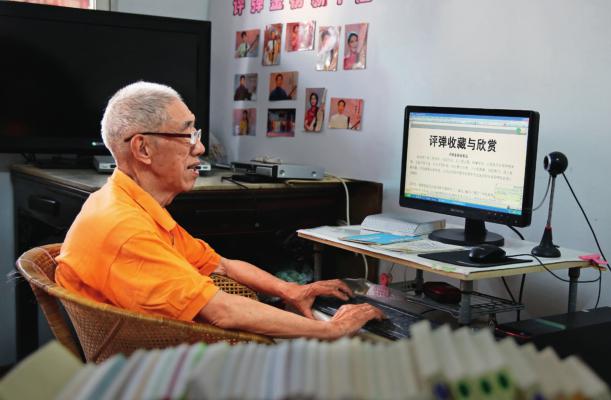

最让人敬佩的是任康龄,当初接手中评网时,73岁高龄的他不顾家人的反对,先从学打字开始学习,拼音读不准,五笔背不出,他就自学了“一昊钱码输入法”,经过半年努力,文字稿能自己打了,网友来稿也能在电脑上修改、编辑了,他还自购了数码相机,并啃下了相机拍摄和上网技术,后来文字稿、图片、音频、视频都能在网上处理了,甚至比年轻人玩得还溜。

四、转制不转向,网络出奇迹

正当中国评弹网办得风生水起之时,意想不到的困难又来了。2003年秋,传来“苏州热线”要改制的消息,虽然同意给免费空间、域名,但要网站自己制作网页。这可怎么办?

当时中评网经过几年的苦心经营,慢慢地呈现出社会价值和良好的口碑:从创建至今,点击率80%来自海外,涉及30多个国家和地区,中评网已然成了江浙沪籍海外游子的精神寄托、抚慰乡愁的“灵丹妙药”和传播“中国最美声音”的外宣窗口。网站上传了众多名家名篇和绝版赏析,成为研究者们和轻年演员的资料库,积累多年的网络人气,也成了一笔无形的宝贵资产。

苏州评弹团的领导独具慧眼,意识到中评网的网络影响力,主动接管,把办好中评网当成苏州团一项重要的日常工作来抓,并且指派分管艺术和宣传的副团长周明华管理。从2005年1月开始,中评网找到了新“娘家”,义工队伍又增加了两位新成员:上海评弹爱好者得意楼(网名)和南京师范大学中文系学生法聪(网名)。

这9名义工,其中6人年龄在60岁以上,没有任何的报酬,这样的人员结构能维持一个网站的正常运行吗?中评网健康成长的事实给出了肯定的答案:点击率逐年翻倍,从创办伊始的10万次,到第四年为80万次,5年累计突破200万次,是当时全国曲艺网站中很兴旺的。

2005年9月8日,苏州《消费者周刊》以整版篇幅刊载记者陈鹤鑫撰写的文章,题为《是谁将“叮咚弦索”传遍全球?——

写在中国评弹网开通五周年之际》,报道了在义工的共同努力下,中评网取得的“网络奇迹”。

这一切都离不开义工们的群策群力、无私奉献:周明华是业内人士,信息最灵通,负责发布各类重大演出的台前幕后;殷德泉负责评弹名家的更新;程祖铭是评弹音像资料收藏者,负责音频发布;得意楼擅长评论;范华民、依依负责及时发布浙江和常州方面的消息。网友法聪时年是南京师范大学中文系的大三学生,是义工中的“新鲜血液”,痴情于评弹的他利用暑假到苏州热线学习了网络技术,把家里的电脑设备带到了学校,课余时间负责中评网的更新,甚至還抽出时间,和朱珠等网友一起,拍摄制作了王小蝶、小刘春山、谢毓菁等评弹老艺人口述历史的视频,留下了极其珍贵的影像资料。

岁月流转,年华余香。至2007年,中评网共有稳定的义工数十人。 “自吃饭无工钱”这一优良传统一如既往。网站的累计点击达400万人次,同年5月4日,中国评弹网在苏州双塔公园举行了庆祝400万人次点击网友联谊会。苏州以及来自上海、杭州、南京、常州、江阴、嘉兴、海宁、常熟等地网友近70人,参加了本次联谊会,网友欢聚,热闹非凡。当年苏州文联也给予了中评网“先进集体”的表彰。

五、网聚青年,各展风采

网站蒸蒸日上,年轻的评弹爱好者也在逐渐成长,从普通的浏览者晋阶为信息报道的生力军。他们来自各行各业:银行职员、医生、财务主管、媒体编导,中评网打造的交流平台让他们相遇、相知,共同加入了义工的大家庭里。就拿每届中国苏州评弹节、江苏曲艺节的报道来举例,义工们各司其职,分头忙碌,每天下午场、夜场听书,次日上午写成文字稿配上图片上传到网上的“网上听”“网上看”等专栏。他们自加压力,频繁更新,成为抢先报道的媒体之一。

苏州大学中文系朱栋霖教授开设评弹艺术鉴赏课也是年轻评弹迷的一个聚会,先后邀请到上海团吴君玉、赵开生、高博文、徐惠新、沈玲莉和苏州金丽生、王鹰、邢晏芝、邢晏春、袁小良、盛小云等评弹名家前来讲课、表演,学校把它作为学生的选修课记入学分,吸引学生前往听课。中评网把线下每堂课的内容延伸至线上,在网站以图文形式发表,有了网站这个平台,年轻的评弹迷们可以交流,他们那些观点新鲜的论文也有了发表阵地,甚至引来了海外评弹迷的“羡慕嫉妒恨”。为了能及时报道苏大学生学习评弹的情况,中评网还有意物色、培养学生评弹迷采写新闻,这些苏大学子反应快、观点新,通过中评网这个平台,为古老的苏州评弹增添了新的活力,很多大学生还在中评网发帖子谈评弹艺术的感受,成为评弹爱好者“网络家园”的积极建设者。

六、众志成城,网络红火

时光荏苒,岁月如歌。2015年,苏州评弹团和苏州评弹学校团校合一,成立了自己的官网,至此中评网移交给苏州曲协和中国苏州评弹博物馆主办,继续由学会协办,中评网又踏上了新的征程。新班子,新气象,中评网如今有了专职的网络公司提供技术保障,有专业的人员负责版面维护、网页设计,但它依然离不开广大义工的无私奉献。

说来您可能不信,如今88岁高龄的任康龄先生,依然活跃在中评网上,协助进行每天的上传更新工作,他自己编了一首打油诗自得其乐:“小佬今年八十八,心宽体健乐哈哈,若问吃啥保健品,中评网来陪伴咱。”

义工的队伍也在不断地年轻化和专业化,随着网友的需求逐渐呈现移动化、碎片化、社交化的特征,网站的版块也作了适时调整,新设如下栏目:《评弹新闻》《演员之窗》《书台前后》《往事博览》《团队馆会》《信息窗口》《文摘集萃》《视听赏析》《评弹资料》,特别像新辟的《书台前后》,请文笔优美的义工们自报人物选题,采写老艺人的口述历史,大受欢迎,他们不仅记录下了名家艺人们的从艺历程和人生际遇,也从多角度展示了评弹的发展史。《演员之窗》及时推送各评弹团青年演员介绍,配合演员的剧照、艺术经历简介,让更多的网友认识评弹新生代,了解各团体的动态发展,让说书小先生们在网络世界拥有更多的知音。

随着中评网辐射面不断扩大,海外网友遍及五大洲,在2017年5月,祝贺“中评网创办17周年”的新闻在中央电视台11套戏曲频道播出,一个专业小网站能上央视,使评弹界极为振奋。在苏州市曲协召开的纪念座谈会上,到会的专家、学者都赞美有加:“中国评弹网已构建成了一个网上评弹世界、形成了一个日益完善的动态的网上评弹信息中心。”

中评网走过了近20个年头,它全面、及时报道了评弹界的各项活动,推动更多新人亮相,推出更多新作出品,建立了乐于奉献的义工队伍,成为曲艺界诸多网站中的口碑赢家。

七、多元发展,唱响时代

中评网敏锐抓住网络传播的精准化、非线性和互动性强的特点,推动自身建设不断迈上新台阶。

1.提供权威丰富的信息内容。中评网的社会形象历来是纯公益、有公信力,它可以建立起畅通的信息渠道,开展同多个演出团体和票房的联络,多方面地收集各种演出信息和演员近况,做到演出有预告、有售票、有介绍。让网民随时可以通过网络了解当地的演出动态,订到自己想看的演出。与专业售票网站联合,共同把演出与票务通过互联网与移动通信的方式联结起来,以此不断壮大书迷的队伍,增加粉丝的黏度。

2.推广、传播优秀节目、推动传统文化。积极借力现代传播技术,充分利用网络媒体创新传播方式,让更多人领略评弹的独特魅力。通过各团体提供的丰富演出资料、《苏州电视书场》等专业媒体制作单位提供优质节目源和网友自行上传的历史视音频资料,不仅可以向国内观众来展示,而且方便了海外华人。他们坐在家中,就能通过网络视频来欣赏和点播节目。古韵今风,无限传播,为评弹开拓更广阔的空间。

3.建立评弹论坛。通过论坛,更多的人对评弹加深了解,让更多的人对中国的传统文化发生兴趣,让更多的人来参与其中,通过交流和互动拓展传统文化的发展空间。

在新经济环境、新娱乐环境下,我们期待中评网成为评弹艺术展现魅力的新舞台、广大曲艺爱好者和新生代的发源地和交流平台、弘扬和保护评弹艺术的新天地。