氮肥基追比例对测墒补灌小麦冠层不同层次光能利用及干物质转运的影响

张 振,于振文,张永丽,石 玉

(山东农业大学农学院/农业部作物生理生态与耕作重点实验室,山东泰安 271018)

作物积累的干物质90%~95%来源于光合产物[1],冠层对光合有效辐射 (PAR) 的截获和利用是影响产量的重要因素[2-3]。合理的氮肥运筹可显著改善小麦冠层结构及其内部光环境[4],有利于小麦对光能的截获利用,促进干物质积累和向籽粒的转运[5];不合适的氮肥基追比例则易造成光能损失,降低籽粒产量[6]。土壤水分条件对氮肥的效应有显著影响[7],水资源不足是黄淮冬麦区小麦生产的主要限制因素,“测墒补灌”是本团队近年创建的适宜在该麦区应用的小麦节水栽培技术[8],但在该技术节水高产的土壤水分条件下,小麦适宜的氮肥基追比例尚不明确。因此,探明测墒补灌节水栽培条件下合理的氮肥基追比例,提高小麦冠层光能利用能力,促进干物质积累和向籽粒转运,对该麦区小麦生产有重要意义。

小麦冠层截获的光合有效辐射与叶面积指数呈显著正相关,相关系数为0.756[9]。在常规栽培管理条件下,豫农416小麦开花后叶面积指数随氮肥基肥比例的增加而增加,基追比例为7∶3时最大[10]。也有研究表明,小麦基肥和拔节期追肥比例为4∶6和10∶0的处理叶面积指数显著高于6∶4的处理[11]。总施氮量为168.75、225和281.25 kg/hm2,拔节期一次追施氮肥的开花前营养器官贮藏干物质向籽粒的转运量及转运率均显著高于拔节期和开花期两次追施氮肥的处理[12]。关于灌水对小麦光能利用的影响,前人研究表明,全生育期灌水140 mm的小麦籽粒产量和光能利用率显著高于灌水70和210 mm的处理[13]。在全生育期灌水300和450 mm,施氮量为0、75和150 kg/hm2范围内,适当增加灌水量和施氮量能够显著提高小麦生物量和光能利用效率,施氮量超过150 kg/hm2,光能利用效率显著降低[14]。前人围绕不同氮肥基追比例下小麦整个冠层的光截获和干物质积累转运及分配特点进行了较多研究,且多是在常规灌水条件下进行的。本试验的前期研究明确了小麦拔节期和开花期测墒补灌至土壤相对含水量的70%,即可实现节水高产[15],在此基础上将小麦冠层分为上、中、下三层,深入研究氮肥基追比例对不同层次光截获和干物质积累转运及分配特点的影响,以期为小麦节水高产高效栽培提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验于小麦生长季在山东省济宁市兖州区小孟镇史家王子村大田 (35°40′ N、116°41′ E) 进行,试验田土壤质地为壤土,前茬玉米收获后秸秆全部还田。播前0—20 cm土层土壤有机质14.2 g/kg、全氮1.13 g/kg、碱解氮123 mg/kg、有效磷38.1 mg/kg和速效钾129 mg/kg。全生育期内有效降水量为265.8 mm。

1.2 试验设计

供试小麦品种为 ‘济麦22’,在施氮总量均为240 kg/hm2条件下,设5个氮肥基追比例处理,分别为 0∶10 (N1)、3∶7 (N2)、5∶5 (N3)、7∶3 (N4)、10∶0 (N5),追肥时期为拔节期。于拔节期和开花期依据土壤墒情进行补灌,0—40 cm土层土壤相对含水量均补灌至田间持水量的70%。灌水量依据公式[16]:M = 10 × r × H × (βi- βj) 计算。式中:M 为灌水量(mm);H为拟湿润土层深度 (cm);r为拟湿润土层容重 (g/cm3);βi为设计含水量 (田间持水量乘以设计相对含水量);βj为灌前土壤含水量。水龙带灌溉并用水表计量。

小区面积为20 m2(4 m × 5 m),随机区组排列,3次重复,小区间设置2 m隔离区。各处理均底施P2O5150 kg/hm2、K2O 112.5 kg/hm2。2016 年 10 月12日播种,三叶期基本苗为180万株/hm2,2017年6月8日收获。其他管理措施同常规高产田。

1.3 测定项目与方法

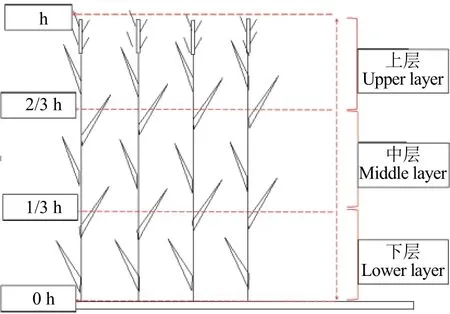

1.3.1 叶面积指数 (LAI) 和冠层光合有效辐射 (PAR)的测定 如图1所示,将小麦植株贴近地面处标记为0 h,从贴近地面处向上距株高的1/3处标记为1/3 h、距株高的2/3处标记为2/3 h,植株顶部标记为h。从0 h至1/3 h处为下层、1/3 h至2/3 h处为中层、2/3 h至h处为上层。于小麦开花后0、7和14 d晴朗无云天气,用英国Delta公司生产的SUNSCAN作物冠层分析仪分别测定冠层叶面积指数和0 h、1/3 h和2/3 h处的PAR。作物冠层分析仪利用光传感器探头进行各项指标的测定,光传感器探头感光面长1 m、宽0.013 m,感光面积为0.013 m2。测定时将光传感器探头感光面向上,与小麦种植行向呈45°水平放置,跨越4行小麦。另有外置探头水平放置于麦穗上方距离麦穗50 cm处,测定自然光照下的PAR。

1.3.2 不同层次PAR截获率 (CaR)、透射率 (PeR) 和截获量 (IPAR) 的计算 计算公式[17-18]如下:

CaR = (PARn- PARn-1) / PART× 100%

PeR = PARn-1/ PARn× 100%

IPAR = R × CaR × 0.5

式中:PART表示自然光照下的光合有效辐射;n分别表示h处、2/3 h处、1/3 h处;n-1分别表示2/3 h处、1/3 h处、0 h处。当计算冠层总PAR截获率和总PAR透射率时,n与n-1分别取h处和0 h处。IPAR表示冠层PAR截获量 (MJ/m2);R表示实际光合有效辐射总量,数据来源于试验基地气象观测站。

1.3.3 干物质的测定和计算 于小麦开花期和成熟期取样,每处理取20个有代表性的单茎,3次重复。按照1.3.1各层次划分方法,将开花期植株分为上层营养器官、中层营养器官和下层营养器官3部分,成熟期植株分为上层营养器官、中层营养器官、下层营养器官和籽粒4部分。样品于105℃杀青,80℃烘干至恒质量后测定干物质量。根据以下公式计算[19-20]:

营养器官开花前贮藏干物质向籽粒的转运量 =开花期干物质量 - 成熟期干物质量

营养器官开花前贮藏干物质转运率 = 开花前营养器官贮藏干物质向籽粒的转运量/开花期干物质量 ×100%

营养器官开花前贮藏干物质向籽粒的转运量对籽粒的贡献率 = 开花前营养器官贮藏干物质向籽粒的转运量/成熟期籽粒干物质量 × 100%

PAR转化率 (PCE) = (成熟期干物质量 - 开花期干物质量)/IPAR

PAR 利用率 (PUE) = IPAR/R × PCE

图1 小麦冠层分层示意图Fig. 1 Wheat canopy stratification diagram

1.4 数据处理

采用Microsoft Office Excel 2007软件处理数据,SPSS13.0软件进行统计分析,SigmaPlot 12.5软件绘图。

2 结果与分析

2.1 不同处理对叶面积指数的影响

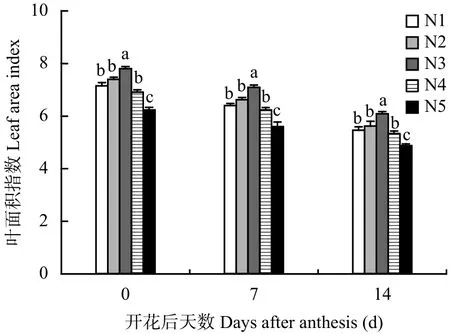

由图2可知,开花后0 d,叶面积指数随基肥比例的增加表现为先增加后减小的趋势,以N3处理最高,较基追比例为0∶10的N1和3∶7 的N2处理分别提高9.23%和5.54%,在N3基础上增加基肥比例、减少追肥比例至基追比例为7∶3 (N4) 和10∶0(N5),叶面积指数分别降低了11.40%和20.10%。开花后7和14 d的叶面积指数随氮肥基追比例的变化亦表现出相似趋势,均以N3处理最高。其中,开花后7 d,N3处理的LAI较N1和N2 分别提高10.76%、7.09%,较N4和N5分别提高13.78%和26.79%;开花后14 d,N3处理较N1和N2分别提高11.33%和8.17%,较N4和N5分别提高14.04%和24.80%。说明在本试验拔节期和开花期0—40 cm土层土壤相对含水量均补灌至70%,总施氮量为240 kg/hm2条件下,氮肥基追比例为5∶5的N3处理可使开花后叶面积指数维持较高水平。

图2 不同处理对叶面积指数的影响Fig. 2 Effects of different treatments on leaf area index

2.2 不同处理对小麦冠层不同层次光截获特性的影响

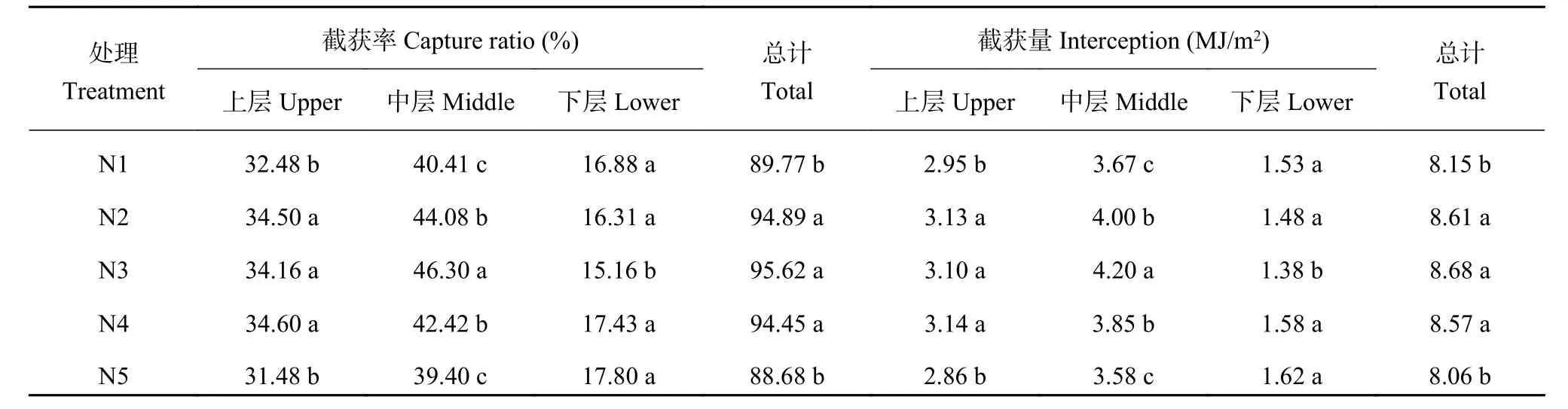

2.2.1 光合有效辐射截获率 由表1可知,开花后7 d,小麦冠层上层PAR截获率N2、N3和N4处理间无显著差异,显著高于N1和N5处理;中层PAR截获率以N3处理最高,比N1、N2、N4和N5分别提高14.58%、5.04%、9.15%和17.51%;而下层PAR截获率则以N3处理最低,比N1、N2、N4和N5分别降低10.19%、7.05%、13.02%和14.83%。整个冠层总PAR截获率表现为N2、N3和N4处理间无显著差异,均显著高于N1和N5处理。由此表明,不同氮肥基追比例对小麦冠层不同层次的PAR截获率影响存在差异,并进而影响冠层总截获率;N2、N3和N4处理上层和中层PAR截获率较高,是其冠层总截获率较高的主要原因。

2.2.2 光合有效辐射截获量 由表1可知,开花后7 d,各处理小麦冠层不同层次截获量变化趋势与截获率一致。上层PAR截获量N2、N3和N4处理间无显著差异,显著高于N1和N5处理;中层PAR截获量以N3处理最高,为4.20 MJ/m2,与N1、N2、N4和N5处理相比,分别提高0.53、0.20、0.35和0.62 MJ/m2;而下层PAR截获量则以N3处理最低,为1.38 MJ/m2,比N1、N2、N4和N5分别降低0.15、0.10、0.20和0.24 MJ/m2。从冠层总PAR截获量来看,N3处理较高,为8.68 MJ/m2,较N1和N5分别提高0.53 和0.62 MJ/m2,但与N2和N4的差异未达到显著水平。表明在本试验测墒补灌节水栽培条件下,不同氮肥基追比例可通过影响小麦冠层不同层次的PAR截获量而影响冠层总PAR截获量,N2、N3和N4处理上层和中层PAR截获量较高,导致其冠层总PAR截获量较高。

表1 不同处理小麦开花后7 d冠层各层次PAR截获率和截获量Table 1 Photosynthetic active radiation (PAR) capture ratios and interception in different layers of wheat canopy on 7 days after anthesis under different treatments

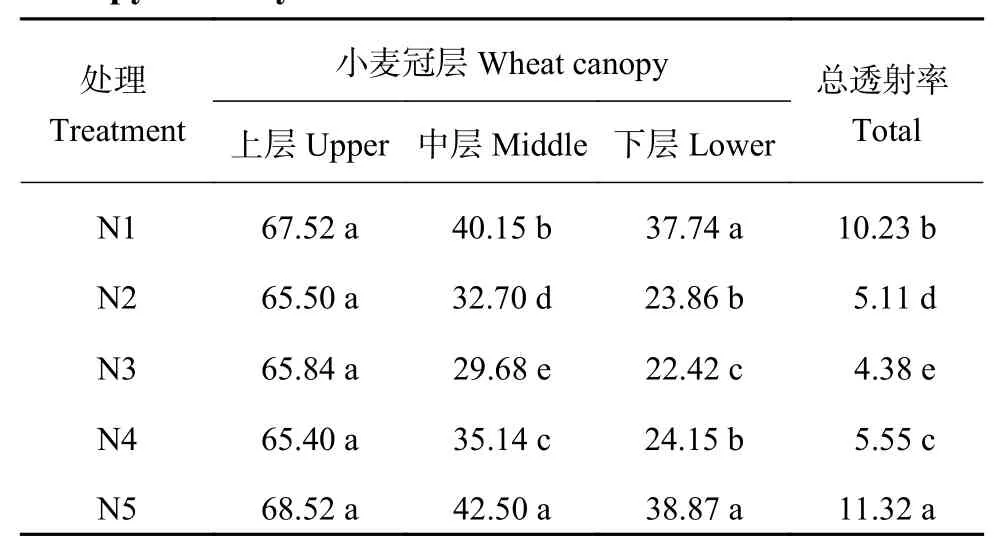

2.2.3 光合有效辐射透射率 由表2可知,小麦冠层上层开花后7 d的PAR透射率各处理间无显著差异,说明不同氮肥基追比例对小麦冠层上层透射率无显著影响。中层和下层透射率均随基肥比例增加表现为先减小后增加的趋势,均以N3处理最低。与N1、N2、N4、N5处理相比,N3处理冠层中层PAR透射率分别降低26.08%、9.24%、15.54%和30.16%,下层PAR透射率分别降低40.59%、6.04%、7.16%和42.32%。表明氮肥基追比例主要影响中层和下层透射率,并由此导致N3处理的总PAR透射率比N1、N2、N4和N5处理分别降低57.18%、14.29%、21.08%和61.31%。

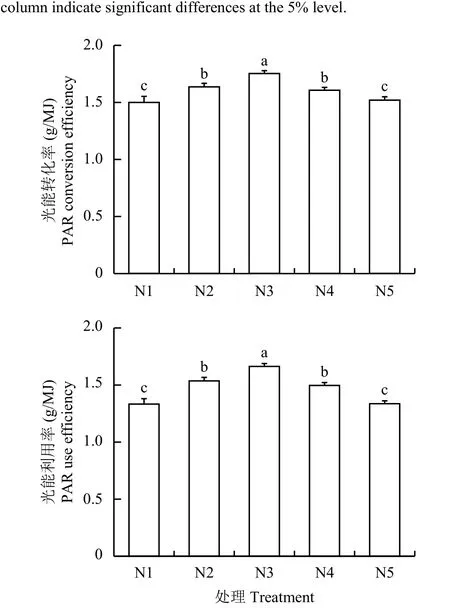

2.2.4 光合有效辐射转化率和利用率 由图3可知,各处理的PAR转化率和利用率均随基肥比例的增加表现为先增加后减小的趋势,均以N3处理最高。与N1、N2、N4、N5处理相比,N3处理的PAR转化率分别提高13.64%、8.02%、8.70%和14.38%,PAR利用率分别提高21.17%、8.50%、10.67%和23.88%。表明氮肥基追比例为5∶5的N3处理比其它处理能较好地利用光能。

表2 不同处理小麦开花后7 d冠层各层次PAR透射率 (%)Table 2 PAR penetration ratios in different layers of wheat canopy on 7 days after anthesis under different treatments

图3 不同处理对PAR转化率和利用率的影响Fig. 3 Effects of different treatments on PAR conversion efficiency and use efficiency

2.3 不同处理对开花期干物质积累量、开花后干物质同化量和成熟期干物质积累量的影响

小麦成熟期干物质积累量主要来源于开花前干物质积累和开花后干物质同化。表3显示,各处理开花期干物质积累量无显著差异,说明不同氮肥基追比例对开花前干物质积累无显著影响。开花后干物质同化量和成熟期干物质积累量变化趋势一致,均随基肥比例的增加表现为先增加后减小的趋势,以N3处理最高。与N1、N2、N4、N5处理相比,N3处理开花后干物质同化量分别提高20.62%、9.13%、9.66%和26.50%,成熟期干物质积累量分别提高8.50%、5.06%、6.51%和10.97%。说明氮肥基追比例可显著影响开花后的干物质同化,并由此导致成熟期干物质积累量的差异,基追比例为5∶5的N3处理对开花后干物质同化最为有利,因此成熟期干物质积累量最高。

2.4 不同处理对开花后不同层次营养器官干物质向籽粒转运的影响

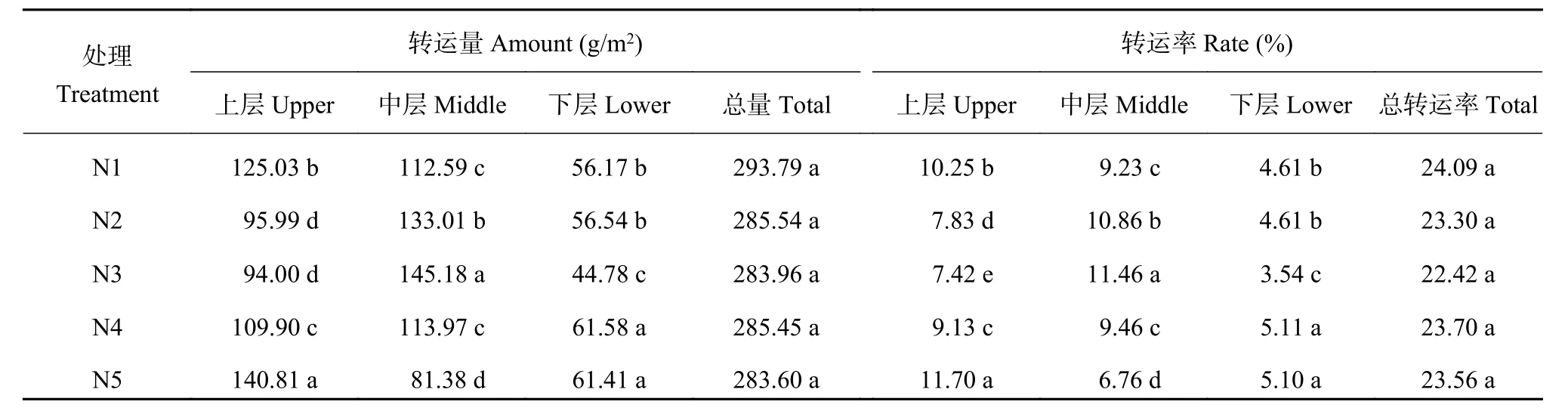

表4显示,N3处理上层和下层营养器官开花前贮藏干物质向籽粒的转运量比N1、N2、N4、N5分别降低24.82%、2.07%、14.47%、33.24%和20.28%、20.80%、27.28%、27.08%,但中层营养器官开花前贮藏干物质向籽粒的转运量比N1、N2、N4、N5处理分别提高28.95%、9.15%、27.38%、78.40%,最终导致N3处理的总转运量与其它处理无显著差异。

各层次营养器官开花前贮藏干物质向籽粒的转运率随氮肥基追比例的变化趋势与转运量一致。说明不同氮肥基追比例对上层和下层营养器官开花前贮藏干物质向籽粒的转运的影响与对中层营养器官的作用相反,如何使各层次营养器官干物质向籽粒的转运均衡提高,对提高籽粒产量有重要意义。

表4 小麦冠层不同层次营养器官开花前贮藏干物质向籽粒的转运量和转运率Table 4 Translocated amount and rate of stored dry matter before anthesis from vegetative organs to grain in different layers of wheat canopy

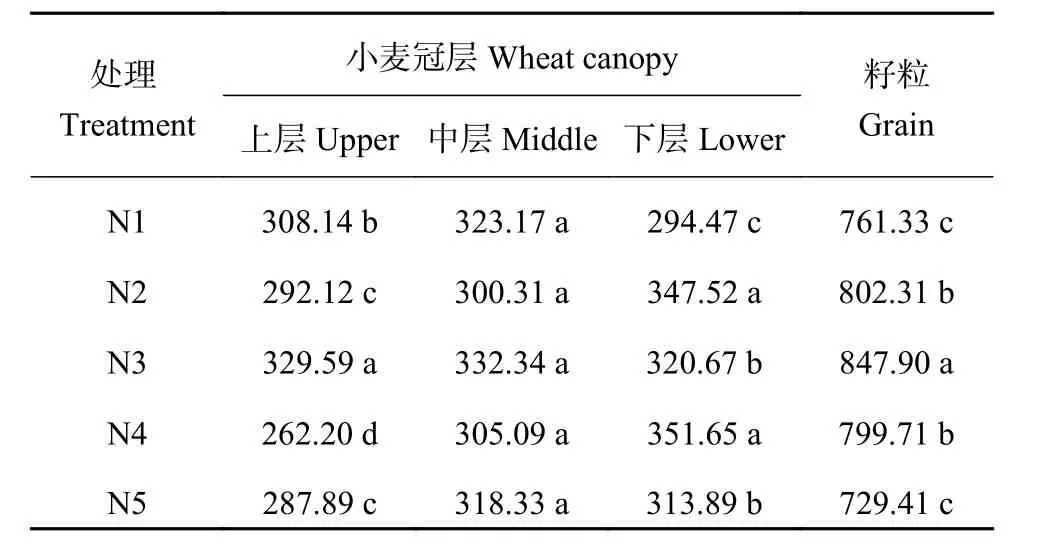

2.5 不同处理对成熟期干物质在各层次营养器官和籽粒中分配的影响

由表5可知,冠层上层营养器官干物质分配量以N3处理最高,比N1、N2、N4和N5处理分别提高6.96%、12.83%、25.70%和14.48%;中层营养器官干物质分配量各处理间无显著差异;下层营养器官干物质分配量以N2和N4处理最高,其次为N3和N5处理,N1处理最低。表明氮肥基追比例影响成熟期干物质在上层和下层营养器官的分配,但对中层营养器官的干物质分配无显著调节作用。籽粒干物质分配量随基肥比例的增加表现为先增加后减小的趋势,以N3处理最高,与N1、N2、N4和N5处理相比,分别提高11.37%、5.68%、6.03%和16.24%。表明氮肥基追比例为5∶5可显著提高籽粒干物质分配量,获得最高的籽粒产量,是本试验条件下最优的氮肥基追比例处理。

表5 小麦冠层各层次营养器官和籽粒干物质分配量 (g/m2)Table 5 Distribution amount of dry matter in grains and vegetative organs in different layers of wheat canopy

2.6 相关性分析

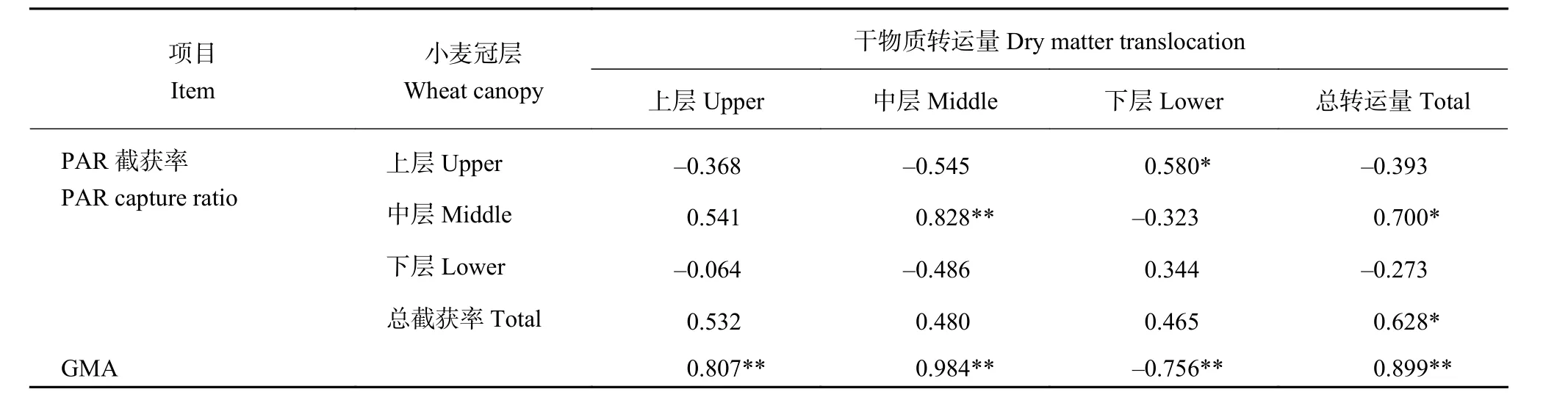

为明确小麦冠层不同层次PAR截获率与干物质转运量的关系,将各层次PAR截获率、籽粒干物质分配量与各层次营养器官干物质转运量进行相关分析 (表6)。结果表明,中层营养器官开花前贮藏干物质向籽粒的转运量与中层PAR截获率呈显著正相关关系,相关系数为0.828。籽粒干物质分配量与上层、中层及总PAR截获率呈显著正相关关系,相关系数分别为0.807、0.984、0.899;与下层PAR截获率呈显著负相关关系,相关系数为-0.756。表明上层和中层PAR截获率是影响干物质向籽粒转运和分配的主要因素。

3 讨论

叶面积指数是反映作物冠层结构性能的重要指标之一,对冠层光截获有重要影响[21]。有研究表明,总施氮量为240 kg/hm2,基肥和春四叶期追肥比例为7∶3的处理拔节期叶面积指数较3∶7和5∶5的处理分别提高9.03%和4.32%[22]。基施纯氮198.75 kg/hm2,在越冬期结合灌水追施纯氮15~105 kg/hm2范围内,杂交小麦冠层透光率随追氮量增加而降低[6]。也有研究表明,总施氮量为270 kg/hm2,小麦基肥和拔节期追肥比例为6∶4的冠层PAR截获量显著高于基追比例为4∶6和10∶0的处理, 而群体透光率显著降低[11]。与前人在常规灌水条件下研究不同,本试验在拔节期和开花期依据土壤墒情进行补灌,使土壤相对含水量均达到70%,在此节水栽培条件研究表明,基追比例为5∶5的处理叶面积指数显著高于其它处理,增加了小麦群体光合面积,减少了漏光损失,获得了较高的冠层总PAR截获率和截获量,有利于促进干物质生产,因而PAR转化率和利用率较高,对光能的利用更为充分。究其原因,主要因为前人研究是在充分灌水的基础上进行的,由于各处理灌水前土壤含水量未必一致,导致灌相同水量后土壤含水量存在差异,而本试验则在拔节期和开花期依据土壤含水量补灌至土壤相对含水量70%,不同的土壤供水条件导致了本研究与前人结果的差异。此外,总施氮量和其它生态条件的差异亦会影响叶面积指数和冠层光截获。

为进一步明确不同氮肥基追比例处理的冠层光截获存在差异的原因,本试验将小麦植株分为上、中、下三层,发现在测墒补灌节水栽培条件下,氮肥基追比例为5∶5的处理显著提高了冠层上层和中层的PAR截获率和截获量,降低了中层和下层透射率,由此导致其冠层总PAR截获率和截获量较高,透射率较低。

有研究表明,在常规灌溉条件下,总施氮量为225 kg/hm2,稻茬豫麦34号小麦基肥、拔节期和孕穗期追肥比例为7∶1.5∶1.5的处理开花前贮藏干物质向籽粒的转运量、转运率及对籽粒的贡献率显著高于 1∶4.5∶4.5、3∶3.5∶3.5、5∶2.5∶2.5 的处理,分别为2480.23 kg/hm2、27.05%及36.87%[23]。也有研究表明,总施氮量为240 kg/hm2,基肥和拔节期追肥比例为1∶2的处理开花前营养器官贮藏干物质向籽粒的转运量较2∶1、3∶0的处理分别提高23.33%、24.91%[24]。与前人在常规充分灌溉条件下研究相比,本试验在拔节期和开花期将土壤相对含水量均补灌至70%的节水栽培条件下,将小麦冠层分为上、中、下三层,进一步阐明了氮肥基追比例为5∶5的处理小麦植株中层营养器官开花前贮藏干物质向籽粒的转运量和转运率最高,成熟期干物质积累量在上层、中层和籽粒中的分配量最高,获得了最高的籽粒产量。造成与前人结果差异的原因,主要是因为本试验是在节水栽培的土壤供水条件下进行的,而前人则在常规充分灌溉的条件下研究的,由此造成了氮肥对小麦干物质积累转运的调节效应的差异。此外,施氮量和土壤质地等条件的不同亦会对结果产生影响。

Gaju等[25]研究表明,小麦籽粒产量与各时期植株干物质积累量呈显著正相关。通过提高小麦冠层对PAR的截获利用,可促进营养器官干物质的积累与转运[26-27]。本研究相关分析表明,小麦植株冠层中层营养器官开花前贮藏干物质向籽粒的转运量与中层PAR截获率呈显著正相关;成熟期籽粒干物质分配量与上层、中层和总PAR截获率呈显著正相关,与下层PAR截获率呈显著负相关;上层和中层PAR截获率是影响开花前营养器官贮藏干物质向籽粒转运量和籽粒产量的主要因素。通过调节氮肥基追比例提高小麦冠层上层和中层PAR的截获能力对籽粒产量的提高有重要意义。由于不同小麦品种对氮肥基追比例的响应程度差异较大,因此在测墒补灌条件下,氮肥基追比例对不同品种小麦的冠层光能利用、干物质积累转运及分配的影响需要进一步研究。

表6 不同层次开花前贮藏干物质向籽粒的转运量与PAR截获率的相关系数Table 6 Correlation coefficients between the dry matter translocation before anthesis and the PAR capture ratio at different canopy layers

4 结论

在拔节期和开花期0—40 cm土层土壤相对含水量均补灌至70%、总施氮量为240 kg/hm2条件下,氮肥基追比例为5∶5的处理比其它处理提高了叶面积指数和冠层上层、中层PAR截获率及截获量,降低了冠层中层和下层PAR透射率,PAR转化率和利用率最高;开花前中层营养器官贮藏干物质向籽粒的转运量及转运率、开花后干物质同化量显著高于其它基追比例处理,获得了最高的籽粒产量。综合考虑小麦冠层光能利用和干物质积累、转运及分配,在本试验条件下,氮肥基追比例为5∶5的处理为最优处理。