个旧锡矿阿西寨矿区矽卡岩型硫化矿特征及找矿标志

罗 健,谭 敏

(云锡红河资源开发有限责任公司,云南个旧,661000)

个旧矿区是一个超大型锡多金属矿集区,它以悠久的采锡历史驰名中外。矿区内矿床类型十分丰富,地表有砂矿床,中三叠统地层中有层间(氧化)矿床、含锡白云岩矿床、电气石细脉带型矿床,断裂带中有脉状矿床,玄武岩地层内发育沉积-改造型铜多金属硫化物矿床,深部花岗岩接触带内发育矽卡岩多金属硫化物矿床,近年来又在个旧矿区北部阿西寨矿地区深部花岗岩体接触带探获铜锡多金属矿床取得了突破,找矿潜力较好。本文在分析阿西寨深部花岗岩接触带矿化矿床类型地质特征的基础上,对其矿床地质特征进行了分析,对该类型矿床的找矿标志及找矿方向进行探讨。

1 区域地质背景

个旧锡矿地处环太平洋成矿带与地中海-喜马拉雅成矿带的交汇处,是我国滇东南锡矿带上最重要的、规模最大的锡多金属矿集区。

本区地质构造位置为扬子准地台、华南褶皱系及唐古拉-昌都-兰坪-思茅褶皱系三大地质构造单元汇聚地带之华南褶皱系右江地槽褶皱带西南角。区域地壳构造演化先后经历了地槽、地台以及地台活化多个阶段。在地台活化阶段,以燕山期强烈、广泛的酸性岩浆侵入活动为主要特色,它造就了滇东南呈北西西向带状展布的重熔型花岗岩基,并伴有锡、钨、铜、铅、锌等矿化活动。由此直接导致了个旧超大型的多金属矿集区的形成。

个旧锡多金属矿床的主要控矿因素是地层岩性、构造和岩浆活动。中三叠统个旧组地层是矿区的最主要的容矿层位,特别是不同岩性构成的互层组合。矿区构造起着重要的控岩、控矿作用,不同的构造—岩浆组合决定着矿化单元的规模、形态及强度。燕山晚期花岗岩浆活动不仅是锡等许多亲花岗岩成矿元素及成矿热液的主要携带者,而且形成了巨大的热力-地球化学场,是汽水—热液成矿作用的主要因素。以上三者的有利配置,控制着矿床的产出。

2 矿区地质概况

2.1 矿区地层

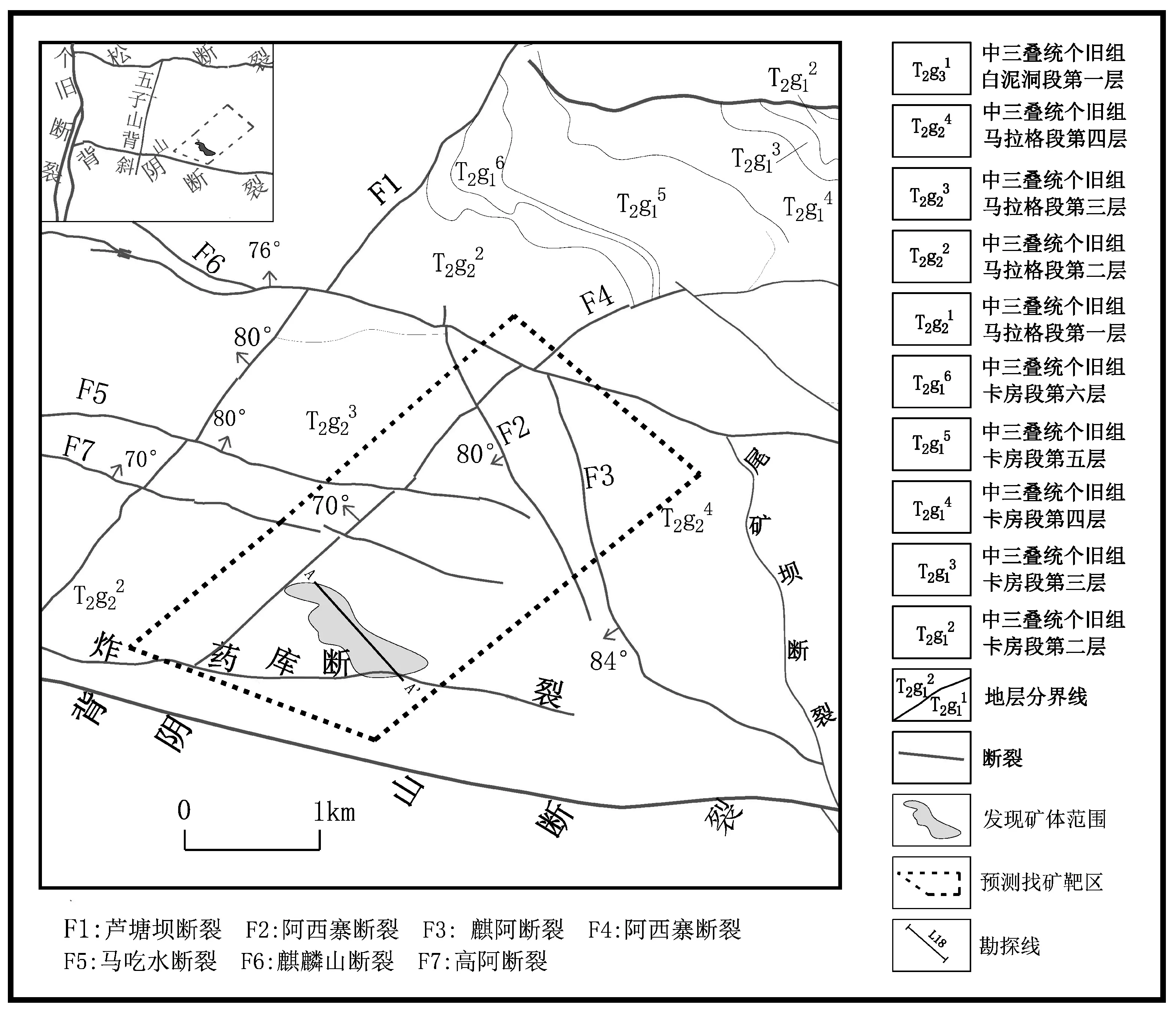

图1 阿西寨地段地表地质纲要简图

2.2 矿区构造

矿区位于北北东向五子山复式背斜的中段,次级褶皱发育,与工作区有关的褶皱构造主要是呈东西向产出的阿西寨向斜。

矿区断裂构造主要发育有北东向的芦塘坝断裂、麒~阿西断裂;北西向的麒麟山断裂、马吃水断裂、高阿断裂以及炸药库断裂之间。

(1)芦塘坝断裂(F1):斜穿高松矿田中部,走向44°,倾向北西,倾角45°~88°。断层破碎带宽5m~30m,局部达50m~60m,破碎带由压裂岩、压碎岩、碎斑岩、碎粒岩、糜棱岩及角砾岩组成,往深部延伸表现为劈理化。是一导矿、容矿断裂,在与地层互层带交切部位往往产生层脉相交的矿体。

(2)麒~阿西断裂(F4):斜穿工作区中部,走向40°~50°,倾向北西,倾角65°~88°,长约5.5km,两端都超出测区范围;地表破碎带宽0.5m~5m,主要由碎裂岩和糜棱岩组成;裉色蚀变强烈,且具不均匀的赤褐铁矿化,有多期活动之特征。

(3)阿西寨断裂(F2)和麒阿断裂(F3)为大致平行的北西向断裂,分布于测区的中部,走向330°左右,倾向南西,倾角80°~84°;地表出露破碎带宽度0.5m~30m,主要由角砾岩、碎斑岩和碎裂岩组成;具赤褐铁矿化,多期活动特征明显。

(4)麒麟山断裂(F6)、马吃水断裂(F5):北西西向的一组断裂,走向315°左右,地表出露破碎带宽1m~10m,由角砾岩、碎裂岩及糜棱岩等组成,沿断裂带常见有同生角砾岩发育,显示出同沉积期即已开始活动,并在后期具有继承性多期活动之特征。,其它北西、北西西断裂及其平行的此一级小断裂则均向南倾斜,倾角近80°左右。

(5)高阿断裂(F7):位于马吃水断裂南侧,长约1500m,走向N70°~80°W,倾向南西,倾角75°~88°,局部反倾,下延到1950中段,矿化角砾岩带宽2m,角砾为灰质白云岩和少量方解石,砾径0.2cm~3cm,铁质胶结,断面擦痕明显,由擦痕阶步判断,北盘上升,为逆断层。挤压现象明显,磨圆度较好,角砾具有铁锰矿化、赤铁矿化。是重要的成矿断裂。

上述这些不同方向的断裂及其平行的次级断裂在本区相互交汇、叠加,构成本区复杂的构造格局,而一些小型或次一级构造几乎随处可见,如:构造劈理化带、羽状裂隙等。其中麒麟山断裂、麒阿西断裂、及麒阿断裂三个规模较大断裂的交汇部位,据电测深资料深部可能存在花岗岩突起,应是成矿的最佳有利部位。

2.3 岩浆岩

区内深部有个旧矿区成矿母岩-燕山期花岗岩突起,根据个旧矿区勘探实践,突起侧面和顶部的成矿有利部位产出硫化物型多金属矿床。阿西寨矿段位于高松矿田的南东部,其深部花岗岩体为老卡岩体与马松岩体的过渡带。根据薄片鉴定结果显示,其岩性更靠近马松岩体,为早阶段晚期少斑斑状花岗岩。花岗岩体为区内多金属矿床的形成提供了热源及主要物源。

2.4 近矿围岩蚀变

区内围岩蚀变按岩体与围岩的接触部位不同分为内接触蚀变带、外接触蚀变带(花岗岩与碳酸盐岩接触蚀变带)及碳酸盐岩蚀变带三类。

花岗岩内蚀变带主要有:钾长石化、钠长石化、云英岩化、电气石化、萤石化、绢云母化、绿泥石化、硅化、硫化物矿化等。

花岗岩外蚀变带主要有:接触蚀变矽卡岩化、萤石化、硫化物矿化、角岩化、大理岩化等。

碳酸盐岩蚀变带主要有:赤褐铁矿化、褐铁矿化、铁锰矿化、角岩化、大理岩化。

3 矿体地质特征

勘查区内的矿体主要为锡石—硫化物多金属矿床,主要由花岗岩接触带矽卡岩型硫化物锡铜矿体。产于花岗岩接触带的层状、似层状、透镜状矽卡岩硫化矿矿床,该类矿床主要分布于花岗岩与碳酸盐岩的接触带上,矿体规模中—大型,含锡品位一般为0.2ω%~1ω%、含铜品位一般为0.6ω%~2ω%。

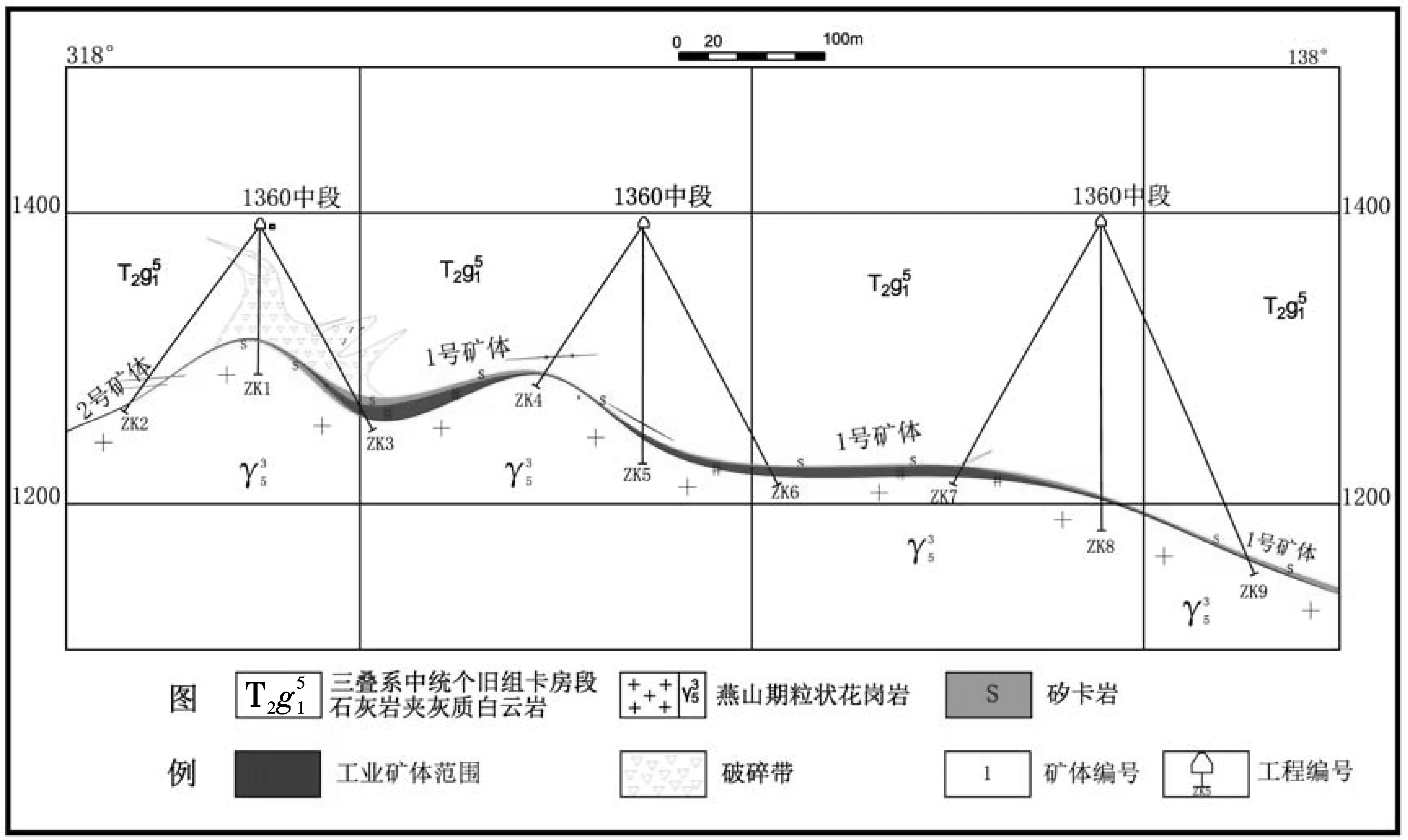

图2 矿区1360中段A-A′地质剖面图

3.1 矿体较为特征。

矿体厚度0.35m~8.71m,平均厚2.41m,铜品位0.218ω%~2.964ω%,平均品位0.810ω%,锡品位0.05ω%~0.968ω%、平均品位0.212ω%;估算出332+333 类工业矿石量178.11万吨,铜金属量14434 吨、共(伴)生锡金属3783吨。

矿体厚度较稳定,矿化较均匀。厚度变化系数83.55%,铜品位变化系数82.43 %,矿体中少见夹石及分枝情况,几乎无岩脉或成矿后断层对矿体进行破坏,矿体与顶、底板围岩界线较清楚见(图2)。

3.2 矿石矿物成分

通过光、薄片鉴定及野外观察,组成矿石的金属矿物以磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿为主,少量毒砂、辉铜矿、斑铜矿、闪锌矿、褐铁矿、锡石等;脉石矿物主要有绿帘石、透辉石、石榴石、透闪石、萤石、绿泥石、阳起石、石英、方解石,偶见少量磷灰石。

3.3 矿石结构构造

以柱粒状变晶结构、它形粒状结构为主,少量为鳞片状结构、胶状结构。

柱粒状变晶结构:绿帘石、透辉石、石榴石、透闪石等矽卡岩矿物多呈柱状、粒状变晶状结构,颗粒大小0.05mm~4mm,不均匀分布。

它形粒状结构:磁黄铁矿、黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、闪锌矿等多数金属矿物主要呈它形粒状沿石榴石、透辉石等矽卡岩矿物粒间充填分布。

胶状结构:褐铁矿等少量金属氧化矿物主要呈隐晶质、胶状,不均匀分布于金属硫化物中。

鳞片状结构:绿泥石主要呈鳞片状分布于其它矽卡岩矿物中。

矿石中金属矿物构造多为稠密浸染状构造、稀疏浸染状构造,少量呈星散浸染状构造。

金属矿物的嵌布特征:黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、锡石、毒砂等。黄铜矿不均匀交代黄铁矿,磁黄铁矿包裹于黄铜矿中,闪锌矿零星分布下为它形粒状黄铁矿与黄铜矿伴生,部分黄铁矿沿裂隙充填。

4 矿床成因及找矿标志

4.1 矿床成因

燕山期花岗岩(酸性侵入体)与中三叠统个旧组卡房段碳酸盐类(大理岩)岩石的接触带及其附近,是由含矿热液经交代作用而形成的热液矿床,其在成因和空间上都与矽卡岩存在密切关系,为矽卡岩型硫化矿床。矽卡岩型矿床的成矿过程可分为两个成矿期和五个成矿阶段。

(1)矽卡岩期:主要形成各种钙、铁、镁、铝的硅酸盐矿物,无石英形成。本期分为三个阶段。

①早期矽卡岩阶段为高温超临界条件,主要形成无水硅酸盐,构成矽卡岩的主体,勘查区内矽卡岩中的透辉石、石榴石及少量符山石及磁铁矿即形成于此阶段;②晚期矽卡岩阶段接近超临界状态条件,主要形成阳起石、透闪石、绿帘石等含水硅酸盐,且磁铁矿大量出现,故又称为磁铁矿阶段;③氧化物阶段:这一阶段中硅酸盐类矿物已很少见,开始出现石英、萤石等矿物。它是由温度较高的热液作用形成的,金属矿物除赤铁矿、白钨矿、锡石外,还有少量磁铁矿。

(2)石英-硫化物期:独立形成大量石英,并有典型的热液矿物如绿泥石、方解石等和大量金属硫化物形成。该成矿期又可分为两个阶段:

①早期硫化物阶段为高中温热液条件,金属矿物主要有磁黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿、毒砂和部分辉钼矿等,金属氧化物很少见。勘查区内的含铜硫化物矿(黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿)主体即形成于此阶段;②晚期硫化物阶段为中温热液条件,金属矿物主要为闪锌矿、方铅矿和黄铁矿。勘查区内矽卡岩中的黄铁矿、闪锌矿即主要形成于此阶段。

4.2 控矿因素

矿体主要分布于酸性侵入体与碳酸盐岩的接触带内矽卡岩中,其成矿控制因素最主要为接触带构造。并不是在花岗岩接触带均能形成矿体,矿体产出受一定的地质构造和围岩条件控制。(1)花岗岩突起形态及其变化部位,如接触面陡缓起伏交替部位及呈盆状、槽状凹陷部位;岩脉、岩支与主体花岗岩交截部位;岩舌、岩支伸出形成三面花岗岩包围的凹兜部位;(2)断裂与花岗岩交截部位,亦称断裂扎根部位;(3)地层有利成矿的岩性与花岗岩交截部位,如白云岩与灰岩的互层带、泥质灰岩等层位。

4.3 找矿标志

与接触带矿床较明显的围岩蚀变有矽卡岩化、云英岩化、硫化物化及透闪石化、金云母化及白云石化。而前三种对找矿有较大意义。直接找矿标志主要有:花岗岩小突起,岩脉发育部位,成矿断裂或有利于成矿地层岩性与花岗岩相截部位,花岗岩呈脊状、槽状、盆状部位,岩舌、岩枝与主体构成凹陷构造。

5 成矿预测

麒阿西断裂、高阿断裂、马吃水断裂,具有较好的接触带矽卡岩硫化矿床的找矿潜力;在勘查区北东角麒阿西断裂、麒阿断裂、麒麟山断裂三条断裂交汇部位,在勘查区东南部,炸药库断裂的东延部分,由于花岗岩发育相对较高突起部位且具有较好的构造原生晕异常,也应具有一定的找矿前景。