乳腺癌化疗后贫血发生率及相关危险因素分析

何建鑫 张双林 王文胜 焦得闯 朱久俊 乔江华 刘真真

随着紫杉类和铂类等新药的临床应用,化学治疗(以下简称化疗)效果明显提高,但毒性不良反应也相应增加。贫血是化疗常见的毒性不良反应之一,蔡耿喜等[1]曾报道早期乳腺癌化疗过程中,贫血的发生率为72.2%。贫血可致疲乏、头晕、食欲减退、认知能力下降等;可使组织发生缺氧,而缺氧刺激血管新生因子高表达,进而导致肿瘤恶化[2,3]。贫血同时影响肿瘤患者的预后,据Hilarius等[4]报道,贫血患者平均生存期缩短20%~43%。本研究回顾性总结583例乳腺癌患者临床资料,分析化疗后贫血的发生率及相关危险因素,具体情况报告如下。

材料与方法

1.一般资料:收集笔者医院及河南省肿瘤医院乳腺外科于2015年1月~2016年12月期间住院的583例女性乳腺癌患者病历资料,包括一般临床特征,住院后的治疗方法,相关血液学指标等,建立相关数据库。纳入标准:①组织病理学确诊为浸润性非特殊乳腺癌;②入院就诊前3个月无抗肿瘤治疗史,输血史;③完成规定方案的化疗周期。排除标准:①合并血液系统相关疾病;②入院前3个月内抗贫血治疗;③肝脏、肺、脑等远处转移的晚期病例;④严重未控制的高血压病、冠心病、肝肾衰竭患者。

2.化疗方案:化疗方案分别为4周期TC方案,6周期TEC/TC1H/ FEC-T(H)/FEC方案和8周期EC-T(H)方案(T:多西他赛,C:环磷酰胺,C1:卡铂,E:表柔比星,F:氟尿嘧啶,H:曲妥珠单抗;所有化疗方案均采用标准计量,21天/周期)。

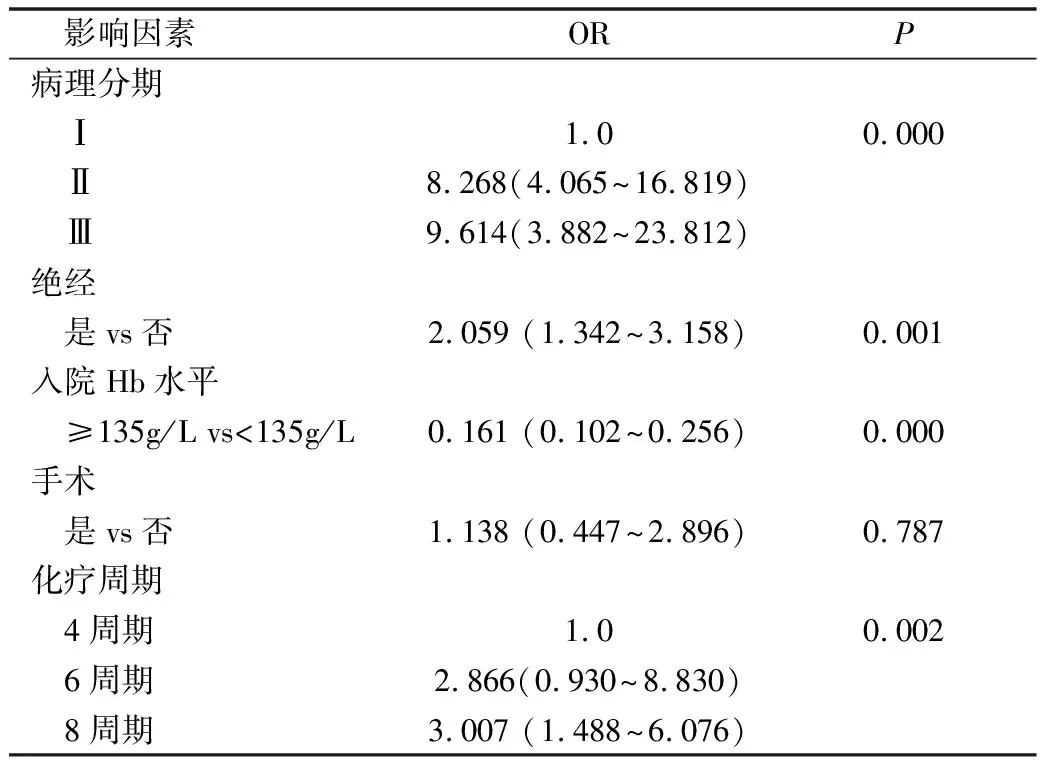

3.贫血诊断标准:主要采用我国血液学诊断标准,是指女性外周血中的血红蛋白水平低于110g/L。贫血分级标准主要采用美国国立癌症研究所(NCI)的标准,0级为正常值,1级(轻度)为100g/L 4.相关因素分析:年龄(青年<45岁,中年45~59岁,老年≥60岁)、月经状况、肿瘤分期、HER-2 基因状态、ER表达状态、PR表达状态、Ki-67表达状态(<15% vs≥15%)、淋巴结是否癌转移、入院时Hb(<135g/L vs≥135g/L)、是否手术、化疗方案及化疗周期[5]。 5.统计学方法:采用SPSS 19.0统计学软件对数据进行统计分析。计数资料采用χ2检验,分析比较患者一般临床病理特征及治疗方法与贫血发生的关系,将单因素分析结果中P<0.05的相关因素进一步纳入多因素Logistic回归分析,以P<0.05为差异有统计学意义。 1.患者基本情况:共纳入583例乳腺癌患者,年龄范围为19~72岁,中位年龄为47岁。入院后手术的541例,新辅助化疗的42例。 2.不同临床特征患者贫血发生率:本研究青年组贫血率55.7%(113/203),中年组贫血率55.3%(168/304),老年组贫血率61.8%(47/76);各个年龄组贫血发生率比较,差异无统计学意义(χ2=1.114,P=0.573)。绝经患者贫血率66.0%(126/191),未绝经患者贫血率51.53%(202/392);二者比较差异有统计学意义(χ2=10.879,P=0.001)。入院时Hb≥135g/L患者化疗后贫血率31.4%(53/169),入院时Hb<135g/L化疗后贫血率66.4% (275/414),二者比较差异有统计学意义(χ2=59.961,P<0.001)。病理分期Ⅰ期患者贫血率16.9%(15/89),Ⅱ期患者贫血率61.5%(225/366),Ⅲ期患者贫血率68.8%(88/128),差异有统计学意义(χ2=68.322,P=0.000)。 表1 不同临床特征患者贫血发生率 3.不同化疗方案及周期贫血发生率:TC方案化疗后贫血率32.7%(16/49),FEC方案贫血率50.7%(38/75),FEC-T(H)方案贫血率44.8%(35/78);TC1H方案贫血率72.7%(40/55);TEC方案贫血率84.6%(22/26),EC-T(H)贫血率59.0%(177/300),各方案贫血发生率比较,差异有统计学意义(χ2=32.287,P=0.000)。4周期方案化疗后贫血率32.65%(16/49),6周期方案贫血率57.69%(135/99),8周期方案贫血率59.00%(177/300);不同化疗周期化疗后贫血率比较,差异有统计学意义(χ2=12.207,P=0.002)。 表2 不同化疗方案及周期贫血发生率 4.不同贫血分级的发生率及诊治情况:化疗后贫血发生率为56.3%(328/583),其中贫血1级的患者占50.9%(167/328),贫血2级的患者占46.0%(151/328),贫血3级患者占3.1%(10/328),无贫血4级的患者。有贫血诊断的仅在部分2级及3级(Hb<90g/L)患者中共53例,占16.2%(53/328);接受输血治疗的共10例,占3.1%,其它有贫血诊断的患者给予口服铁剂治疗。 5.化疗后发生贫血的相关因素分析:单因素分析结果显示,共6个因素有统计学意义,将6个因素纳入多因素Logistic回归分析,结果显示有4个因素(绝经、病理分期、化疗周期、入院时Hb水平)差异有统计学意义(表3)。 贫血是各种类型恶性肿瘤的常见并发症之一,可降低肿瘤细胞对放、化疗敏感度,增加肿瘤患者的复发、转移风险[6~8]。应用细胞毒性药物是导致贫血最为主要的原因,而贫血的发生又受其它因素影响。高艳等[9]研究认为年龄不是贫血发生的危险因素,本研究结果与之一致,因个体老化进程差异明显,实际年龄不能准确地反映生理年龄[10]。但本研究发现绝经患者化疗后贫血发生率较高,绝经是贫血发生的独立危险因素。入院时Hb≥135g/L是贫血发生的保护性因素,这与Chaumard等[5]、Dranitsaris等[11]研究一致。表明患者骨髓储备能力强,经历多周期化疗后较少发生贫血。病理分期越高,贫血发生率越高,这与赖晓嵘等[12]研究结果基本一致。由于分期高的患者化疗周期多或为联合化疗,化疗药物对骨髓毒性的累积和(或)叠加作用导致贫血发生率高。在3种化疗周期相关的方案中4、6、8周期贫血率逐渐增高。苏贺等[10]研究认为贫血发生率随着化疗周期增加而逐渐升高,本研究结果与之一致。其中6周期方案中蒽环类与紫杉烷联合化疗或铂类与紫杉烷联合化疗,贫血发生率较高,分别为84.62%、72.74%,这与蔡耿喜等[1]、朱辞等[13]报道一致。 表3 乳腺癌化疗后发生贫血相关因素的Logistic回归分析 马军等[14]一项肿瘤相关性贫血的流行病学调查发现贫血发生率为60.83%。本研究显示化疗后贫血发生率为56.26%,稍低于上述调查贫血发生率,原因可能为流行病学调查包含上消化道肿瘤,其贫血发生率高于乳腺癌;其中贫血1级、2级、3级者分别占50.91%、46.04%、3.05%;多为轻度贫血。有研究显示轻度贫血也影响患者的生活质量,其可增加非心脏手术患者30天内发生率和病死率[15,16]。本研究发现是否手术与贫血发生率无关,与Chaumard等[5]研究不符,可能与手术技巧进一步提高,手术时间明显缩短,术中有效控制了出血有关。其他临床特征如是否淋巴结癌转移、Ki-67表达状态、ER表达状态、PR表达状态与化疗后贫血发生率无关,与Chaumard等[5]研究结果基本一致。本研究中有贫血诊断的占16.2%,高于刘彤华等[17]报道,表明对贫血的重视程度仍然不够;贫血治疗为输血和口服铁剂治疗,无静脉应用铁剂,而输血并发症多,包括输血反应、输血相关的肺损伤、增加感染及血栓的发生率及肿瘤患者病死率[18,19]。口服铁剂不能明显减少输血,静脉应用铁剂可增加血红蛋白反应,减少输血,更快纠正贫血[20]。 因此,临床医生应高度重视肿瘤相关性贫血的高发性和危害性,对分期高、绝经后、入院时Hb水平低、多药联合化疗的患者,建议早期重视、提前干预,贫血的治疗对改善肿瘤患者生存质量,提高肿瘤治疗效果具有重要的意义。结 果

讨 论