基于CNKI数据库医学人文课程研究现状与发展的文献图谱分析

张 玥,王锦帆

(南京医科大学人文社会科学学院,南京 211166)

2000年以来,国际医学教育组织(IIME)[1]和世界医学教育联合会(WFME)[2]在世界本科医学教育及课程标准设定中不断增加人文医学的内容和比重,医学人文成为学界持续关注的热点主题。医学人文在教育环境中,更需要作为一种理念(精神)和素养(能力)被认知和发展。作为一种理念,需要通过师生的代际传递实现;作为一种素养,需要医学教育在现有框架内持续进行医学与人文融通的课程设计和机制改进。因此,本研究使用内容分析法[3],以中国知网(CNKI)文献数据库为范围,对以“医学人文课程”为篇名的论文进行检索,选取2000-2017年中文学术期刊发表的论文(245篇)作为标本,经多次编码搜集标本信息,归纳建立研究向度,并绘制相关图谱。

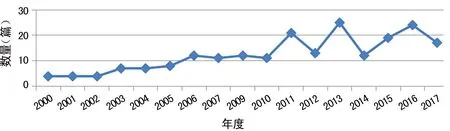

1 我国医学人文课程研究的时间向度分析

根据研究的时间向度,按照年度发表论文数量绘制我国医学人文课程研究论文时间分布图,见图1。国内研究第1个热点出现在2006年,此后研究论文数量趋于平稳,2011年后出现了较为规律的3次论文数量的波动性起伏,波峰分别出现在2011、2013和2016年,整体相关研究论文的数量呈上升趋势。

图1 2000-2017年我国医学人文课程研究论文数量时间分布图

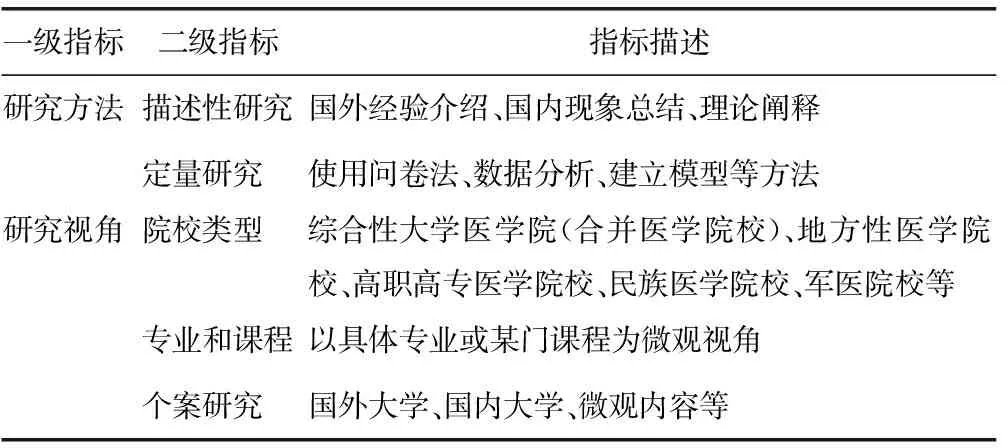

2 我国医学人文课程研究的内容向度分析

医学人文课程研究的论文可按照两级指标进行内容向度的分类,见表1。

表1 我国医学人文课程研究的内容向度分级指标表

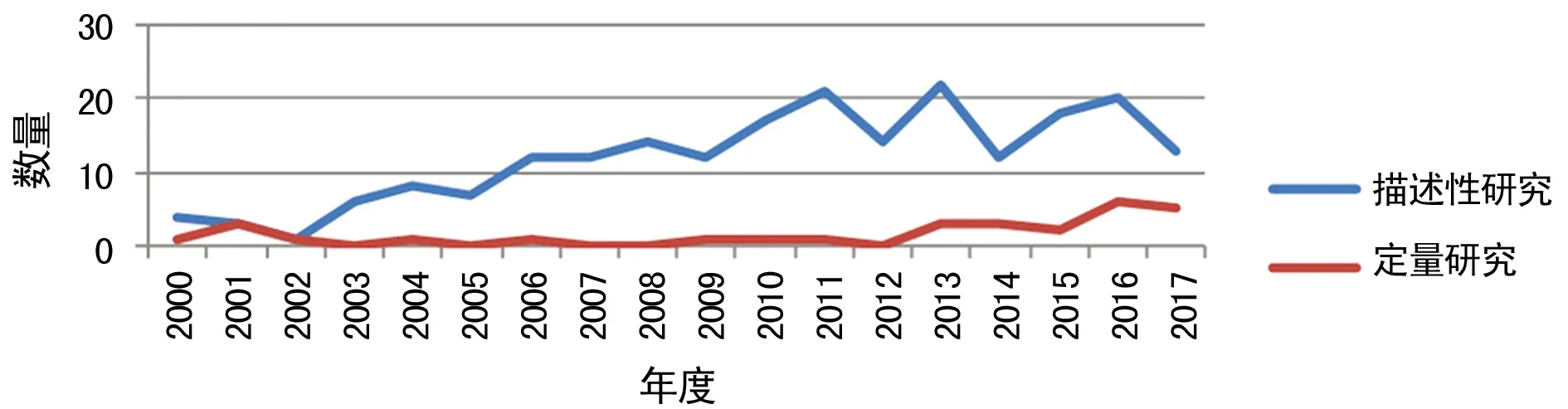

2.1从研究方法指标分类的现状分析 现有标本按照描述性研究和定量研究分类的数量比例为216∶29,描述性研究占相关论文总数的88.2%,主要包括国外经验介绍(13篇)、国内现状总结(136篇)和理论阐释(67篇),发表在中文核心期刊上的论文总数为24篇,占比11.1%,见图2。2013年以来,定量研究的论文数量稳步提升,主要围绕医学人文课程必要性、现状、学生及课程评价4个方面展开。描述性研究与定量研究的论文在2017年呈现数量上的接近状态,有若干研究以实证调查的方式分析医学人文大规模在线开放课程教学改革效果[4]、“5+3”医学人才培养中医学人文课程的序贯性[5]等问题。

图2 2000-2017年我国医学人文课程描述性研究、定量研究论文数量对比图

2.2从研究视角指标分类的现状分析 标本中有99篇论文可从研究视角二级指标进行分类,占比40.4%,146篇标本论文无明确指标以进行分类,见表2。

表2 2000-2017年我国医学人文课程的研究视角分类表

根据院校类型分类,高职高专类院校相关课程研究论文9篇,合并院校课程研究5篇,如同济大学医学院利用综合性大学优势,探讨新生教育周中人文教育隐性课程的构建与实践[6];地方性医学院校的医学人文课程体现出以学生为中心的调查趋势,上海中医药大学和广西医科大学通过学生需求及评价反映医学人文课程的建设现状[7-8]。

根据专业分类,对临床医学专业、护理专业的人文课程研究较多。临床专业又进一步划分为三年制、五年制、七年制、“5+3”临床的具体研究,护理人文课程研究较为深入系统。

根据课程分类,《解剖学》课程的人文建设在专业基础课研究中占据优势,《医学英语》课程的人文性研究论文达到4篇;公共基础课和公共艺术课以学科交叉视角探寻人文与医学的互通;医学人文课程群中仅《医学导论》和《医学史》等具有聚焦研究;医学人文课程实践教学的研究较少。

根据案例研究分类,国外大学课程研究集中于发达国家医学课程实际;国内案例涉及11个省(含2个直辖市),分别为黑龙江、吉林、内蒙古、宁夏、新疆、广东、广西、海南、安徽、上海和重庆,另有匿名的省份和院校研究4篇。个案研究显示出医学人文与教育学、人类学研究视角的交叉,以及现代教育技术手段的运用。

3 我国医学人文课程研究的人员及职业向度分析

以论文的作者人数、职业分类、研究持续性进行归类分析,独立作者占36.7%,多名作者占63.3%;教师占60.4%,行政管理人员占14.3%,医生占4.0%,无法统计来源占21.3%。

根据作者人数分类,63.3%的论文由两位以上作者共同完成,但在这155篇论文中仅有21篇实现了跨部门(校内合作)、跨院校(校际合作)、国际化的合作,其他论文集中于部门内合作。

根据作者职业分类,教师身份发表的论文数显示出绝对优势;行政管理人员来自教务处、学工处(学生办)、医学教育研究所、高等教育所、出版社及学报等;临床医生发表的论文数仅占4%。

考虑到人员研究的持续性,以跨年度发表2篇以上论文(含2篇)、同年度发表2篇以上论文(含2篇)统计出作者数分别为7人和8人。其中,跨年度发表均为连续两年,1年1篇;同年度发表最多为1年4篇(朱键,2008)。扣除重复作者论文共计37篇,2000-2017年论文中208篇来自不同作者,显示出我国医学人文课程研究队伍的稳定性不足。

4 我国医学人文课程研究论文发表期刊的向度分析

以中文核心期刊、中文科技核心期刊和医学教育核心期刊作为归类标准,排除会议通知和活动介绍等论文,共计28篇发表在中文核心期刊,占11.4%;44篇发表在科技核心和医学教育核心期刊,占18.0%;68.1%的相关论文发表在普通期刊。这说明当前刊登相关研究的高级别期刊数量较少,同时现有研究交叉程度欠佳。发表在教育学核心期刊上的论文作者基本上都为综合性大学高等教育学研究者,主要是国外案例介绍的案例阐释;发表在医学教育相关杂志的论文,较多体现出教学的经验性思考。

5 基于我国医学人文课程研究向度的总结

从数量来看,近年来我国医学人文课程的研究成果基本呈现规律性和稳定性发展趋势,医学人文课程成为人文医学研究中的热点。随着国内外对本科教学质量、医学教育标准尤其是人文素养重视程度的不断提升,医学人文课程的研究必将持续升温。然而,热点研究只能显示热度水平,着眼于提高研究“质”的水平是现阶段医学人文课程研究的必由之路。杜治政[9]指出,当前“人文医学教学缺乏总体设计,存在零乱、破碎的缺点……;人文医学教学组织、教师与人文医学教学的要求不相匹配……”的观点,与上述4个向度的分析结果基本一致。基于上述研究,可从以下方面进行改进。

5.1医学人文课程理论性、系统性和前沿性问题的研究需要加强 在经验性研究积累到一定程度后,可开展学科视野下医学人文课程理论和系统的研究,前沿问题研究也是整体研究水平的重要指标[10],加强国际合作、校际合作、跨专业合作等有助于拓展研究视角,使用定量方法进行学校案例、地区案例、国家案例间的比较研究是积极的思路。

5.2微观研究内容的关注度有待提高 医学人文课程缺乏来自课程层面的特色研究,教学法和现代教育教学手段的融入研究仍显不足,医学人文课程的整体设计如选修课与艺术类课程的融合,通识课程与隐性课程、医学人文实践课程如何开展等可进行基于教学学术的研究。

5.3研究人员协同程度和稳定性需要提升 研究成果的交叉范围很大程度上取决于从业人员的协同程度。一方面,教师、管理者、医生的协同可将教学与临床实际的问题转化为研究主题,通过团队式合作产生系列研究成果;另一方面,跨专业背景的协同,尤其是引入教育学专家的协同,有助于产生从实践到理论的研究转化。专家教授领衔,依托课程和课题,长期从事医学人文课程教学和研究的团队化发展是提升稳定性的关键。

5.4加大医学人文期刊的建设力度 学术期刊是繁荣医学人文研究尤其是课程研究的阵地,学术生态圈建设需要从业者、研究者、各级管理部门、学术期刊及出版社等多方努力。我国医学人文高水平专业期刊建设刻不容缓,管理部门需要加强医学人文学术期刊建设的导向和力度;院校可立足实际,在学报中设立医学人文或医学教育的研究专栏。