公开信息、投资期限与股价高估

郭白滢,周任远

(1. 华东师范大学 经济与管理学部,上海 200062;2. 上海财经大学 商学院,上海 200433;3. 上海开放大学 经济管理学院,上海 200433)

一、引 言

近年来,我国的公募证券投资基金作为A股市场的主要参与者始终保持着非常高的周转率。2017年,偏股型基金股票平均周转率达到4.84,其中251只基金的周转率超过10。①其中包括封闭式基金中的股票型基金以及开放式基金中的股票型基金和混合型基金,不含指数型基金和保本基金等。数据来自Wind中国金融数据库。机构投资者的这种交易风格造成了市场中短期投资交易风潮的兴起,客观上增加了资本市场的风险(徐浩峰和朱松,2012)。陈国进等(2010)的研究表明,机构投资者是我国股市暴涨暴跌的助推器,这种助推行为是基金持有人不断申购或赎回的被动行为以及机构投资者利用个体投资者的行为偏差而主动采取的短期行为。刘京军和徐浩萍(2012)的研究指出,机构投资者的短期交易行为虽然在一定程度上促进了市场有效性的提升,但是频繁交易事实上加剧了市场波动,同时导致了股价泡沫的产生。

短期和长期机构投资者的市场行为存在较大差异,这主要体现在投资目标、交易策略以及决策方式等方面。因此,在研究机构投资者与市场稳定性关系时,有必要根据投资期限对其进行区分。本文即关注不同投资期限机构投资者的行为差异及其对市场稳定性的影响。本文基于2004-2018年我国A股市场和公募证券投资基金市场数据,对正面公开信息、机构投资期限与股票价格的关系进行了实证分析。结果表明:(1)在市场做空受限的情况下,正面公开信息使受短期机构投资者青睐的股票出现更严重的价格高估;(2)在市场处于牛市时,股价高估程度在机构投资期限上的差异显著,而在熊市时则不显著;(3)在投资决策过程中,短期机构投资者比长期机构投资者更倚重公开信息,这可作为股价高估程度因机构投资期限不同而存在差异的一个解释。

本文可能的贡献在于:(1)市场做空受限与股价高估之间的关系已得到了现有文献较为充分的论证,本文在此基础之上探讨了机构投资期限对股价高估程度的影响;(2)关于市场信息对机构投资者决策的影响,现有研究通常在分离公共信息和私有信息各自影响上遇到困难,本文将社会关系网络分析引入机构投资者决策行为分析中,尝试解决这一难题;(3)本文探讨了正面公开信息对机构投资者估值的影响,拓展了机构投资者行为与资本市场稳定之间关系的研究。

二、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾。本文主要研究市场做空受限的情况下,正面公开信息对市场中不同投资期限机构投资者交易行为以及股票价格的影响,与本文研究相关的文献主要来自以下三个方面:

1. 市场卖空限制对股票定价的影响。市场缺乏卖空机制对于股票定价的影响很早就被提出并得到较为深入的研究。目前,学者普遍认同市场卖空受限将导致股价高估,存在静态和动态两种机制对此进行解释:(1)Miller(1977)的研究指出,当投资者对市场抱有不同预期时,“悲观”投资者因做空限制而被排除在市场之外,资产价格只反映那些“乐观”投资者的意见,因而股票价格被高估。(2)Harrison 和 Kreps(1978)以及 Scheinkman 和 Xiong(2003)研究发现,“乐观”的短期投资者愿意为资产支付明显超过其基本面估值的价格,因为他们相信以后可以将资产出售给市场中更“乐观”的投资者。很多学者从微观层面对上述理论进行了实证研究(Asquith等,2005;Diether等,2009;史永东和李凤羽,2012;李科等,2014)。

2. 机构投资者行为与市场稳定。机构投资者往往被认为同时具有减弱和加剧市场波动的双重作用。机构投资者具有稳定市场的作用主要源于:(1)机构投资者比个人投资者更加理性,不易受到市场噪音的影响。他们的理性交易能够抵消市场中的非理性情绪,从而起到稳定股价的作用(Chopra等,1992)。(2)机构投资者凭借信息优势和专业能力,可以更准确地对股票进行估值,在股市出现过度反应时采用负反馈交易策略,从而减弱股票的大幅波动(Irvine,2007)。(3)机构投资者通常是价值投资者,倾向于采用“买入并持有”策略,不会频繁改变投资组合(Black,1986)。机构投资者的以上行为特征使其成为市场的稳定器。但是还应该注意到,机构投资者也具有加剧市场波动的作用,这主要是因为他们会利用市场噪音而采用正反馈交易策略,促使股价相对于其内在价值发生更大程度的偏离(Dennis和Strickland,2002)。

对于机构投资者与市场稳定之间关系的研究,有必要从以下三个维度做进一步的区分:第一,市场行情阶段。史永东和王瑾乐(2014)研究发现,在市场上升阶段,机构投资者提高了股价的波动性;而在市场下降阶段,机构投资者则降低了股价的波动性。第二,“羊群行为”。一般认为,机构投资者的“羊群行为”在一定程度上加剧了股价的波动,造成市场的不稳定。但Lakonishok等(1992)的研究指出,如果“羊群行为”是机构投资者面对基本面变化做出的积极反应,那么这将加速股价对于市场信息的吸收,避免股价更剧烈的波动。第三,投资期限。刘京军和徐浩萍(2012)研究发现,短期机构投资者加剧了市场波动,而长期机构投资者对稳定市场具有一定作用。可见,投资期限是决定机构投资者是否具有稳定市场作用的重要因素。

3. 分析师预测对机构投资者决策以及股价的影响。在公开信息对投资者影响的研究中,分析师预测受到较多关注。一方面,分析师预测在实践中往往受到机构投资者的特别关注;另一方面,分析师预测的发布时间比较明确,容易观察其对市场的影响。

目前,关于分析师预测影响的研究主要包括以下两个方面:(1)分析师预测对机构投资者决策的影响。例如,Wei 等(2015)的研究表明,分析师预测对投资者“羊群效应”具有重要影响,分析师预期一致性越高,投资者“羊群效应”就越明显。黄顺武和雷磊(2015)研究发现,分析师正面(负面)评级对机构投资者持股的季度变动具有显著的正向(负向)影响,分析师评级对不同类型机构投资者持股比例的变化具有不同作用。(2)分析师预测对股票价格的影响。例如,Loh 和Stulz(2011)认为,大多数分析师的推荐不具有额外信息含量,只有少数分析师的推荐可以影响股票价格。罗衎等(2017)研究发现,不赞同价格极端变化的评级或中性评级对价格极端变化后的收益不产生额外影响,而赞同价格极端变化的评级对价格极端变化后收益会产生额外影响。

本文主要分析了正面公开信息(以分析师评级为代表)、机构投资期限与股票价格之间的关系。在市场缺乏卖空机制时,正面公开信息会导致股价高估。本文在此基础上分析了机构投资期限对股价高估程度的作用,从而探究了机构投资者短期行为对市场波动与股价泡沫造成的负面影响。同时,本文进一步分析了公开信息和私有信息对不同投资期限机构投资者决策的影响,以期为上述现象寻求一个解释。

(二)研究假设。正面公开信息促使投资者产生“乐观”情绪,造成股价的高估。在缺乏做空机制的情况下,这种股票的错误定价将不能得到市场的及时纠正,从而使高估现象表现明显且具有持续性。由于不同投资期限的机构投资者具有不同的投资目标和交易策略,他们面对同样信息做出的反应也不同。由此,我们提出以下假设:

假设1:在市场做空受限的情况下,不同机构投资期限的股票由正面公开信息所引起的价格高估在程度上存在差异。

在不同的市场行情阶段,正面公开信息对投资者“乐观”情绪的推动作用存在差异。当市场处于上升期(牛市)时,正面公开信息对投资者的“乐观”情绪具有推波助澜的作用;而当市场处于下降期(熊市)时,机构投资者(长期和短期)对于正面公开信息会保持“谨慎乐观”的态度。而且,随着股票价格的不断下跌,先前受卖空限制被排除在市场之外的“悲观”投资者进入市场中。此时,股票价格将能够反映所有投资者的情绪和信念(Hong和Stein,2003)。此外,在市场处于熊市时,股票价格的普遍下跌使大部分股价中的“泡沫”受到压缩,从而股价被高估程度的差异缩小。由此,我们提出以下假设:

假设2:股价高估程度在机构投资期限上的差异在市场处于上升期(牛市)时显著,在市场处于下降期(熊市)时则不显著。

机构投资者决策对于不同来源信息(公共信息与私有信息)的倚重程度不同,可能是他们面对同样的市场信息而具有不同反应的重要原因。投资期限往往决定了机构投资者在投资决策过程中对于不同来源信息的倚重程度:长期机构投资者以获取更高的超额回报率为目标,他们通常会采用负反馈交易策略,因而更加注重收集私有信息,期望从中找到未被市场发现的投资机会;短期机构投资者则以获取市场平均收益率为目标,通常采取正反馈交易策略,因而更加关注公开信息,以确保自己与市场中其他大部分投资者的行为一致(Froot等,1992)。由此,我们提出以下假设:

假设3:在投资决策过程中,短期机构投资者比长期机构投资者更加倚重公开信息。

三、研究设计

(一)机构投资期限的测度。本文借鉴Cremers等(2018)的方法,将机构投资者持股数量占股票流通数量的比例作为权重,对其连续持有股票的时间进行加权。我们将机构投资者i在窗口期W季度内对股票j的投资期限定义为:

(二)公开信息与私有信息对机构投资者决策影响的区分。公共信息和私有信息都会对机构投资者决策产生影响。社会关系网络通常被当作个体间私有信息传播的媒介与有效范围,这样就可以据此为机构投资者接收到的公共信息与私有信息划定一个相对明确的边界,以此为基础研究它们各自的影响。

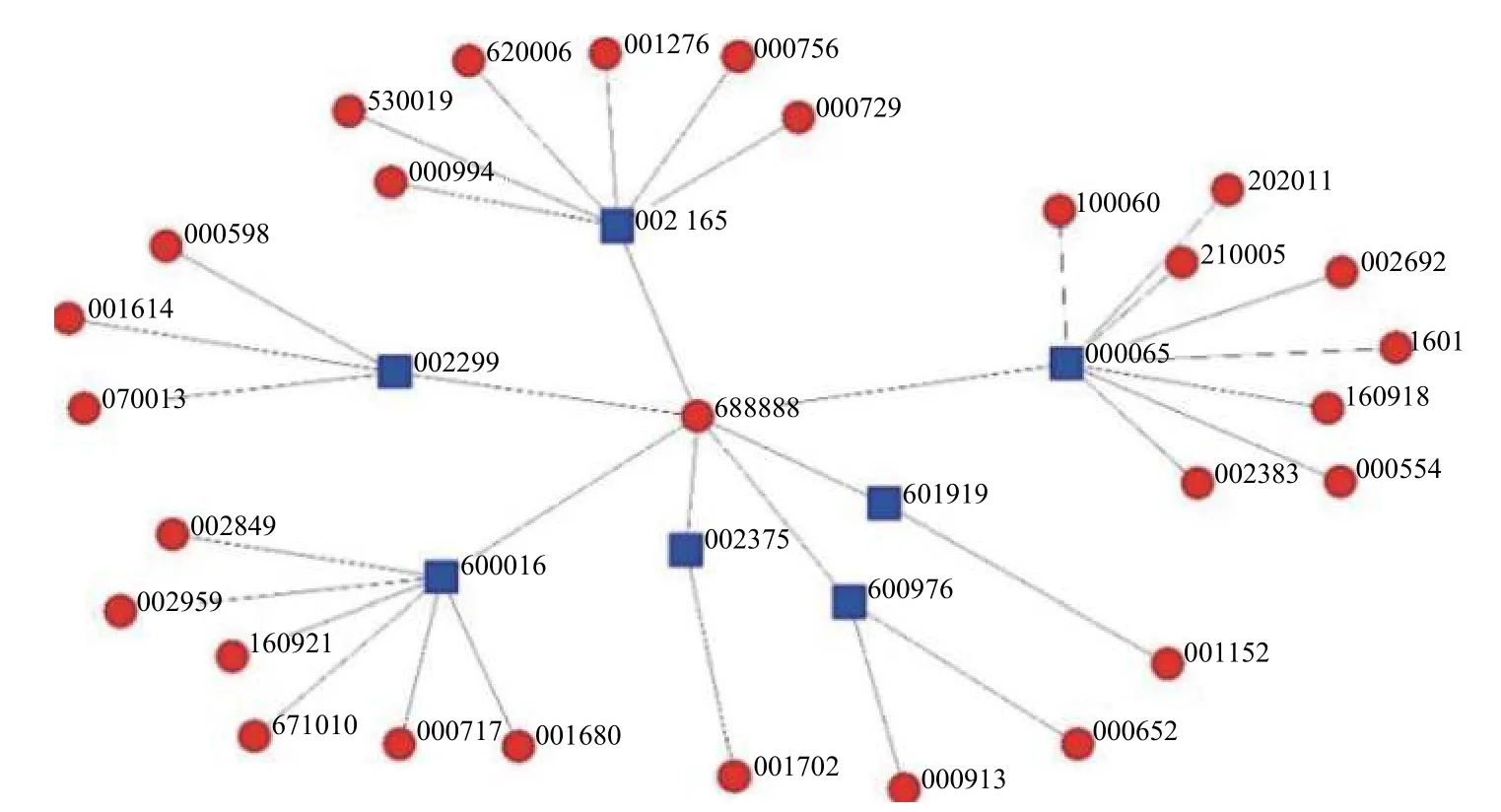

Shiller和Pound(1986)调查发现,重仓持有同一股票的基金经理之间倾向于相互交流和分享信息。Pareek(2012)的研究证明,重仓持有相同股票的基金之间存在信息关联,由其构成的信息网络对基金的持仓决策具有显著影响。肖欣荣等(2012)、刘京军和苏楚林(2016)以及陈新春等(2017)则给出了中国的证据。根据上述文献,我们假设重仓持有相同股票的基金之间存在信息互动(信息共享与社会学习),将基金之间以此为基础建立起来的社会关系网络称为基金信息网络。遵循相关文献,我们将重仓的标准设定为5%,即某一季度基金持有某只股票的市值占其净值的5%以上。这样,我们将一只基金的信息网络定义为与其存在“连接”的所有基金的集合,也就是可能与其存在信息互动的全部基金。①我们剔除了与该基金同属一家基金公司的基金,因为它们之间可能存在人员交叠。图1是根据基金2017年第一季度季报得出的浙商聚潮产业成长混合基金(基金代码:6888888)的信息网络。

图1 浙商聚潮产业成长混合基金信息网络(2017年第一季度)

(三) 检验方法

1. 假设1检验。正面公开信息引致的股价高估一般表现为,在信息发布日前后较短的时间内,股票出现较高的累积收益率(Barber等,2001)。如果机构投资期限较短的股票被高估的程度更严重,那么与投资期限较长的股票相比将具有更高的累积收益率。这里,我们选择分析师评级作为公开信息的代表,因为分析师评级是对公开市场信息较为综合的反映,而且对市场中的机构投资者具有非常重要的影响。此外,分析师评级发布的时间比较明确,便于界定其影响。我们将分析师的买入和增持评级作为正面公开信息,利用以下模型检验正面公开信息对不同投资期限股票价格高估程度的影响:

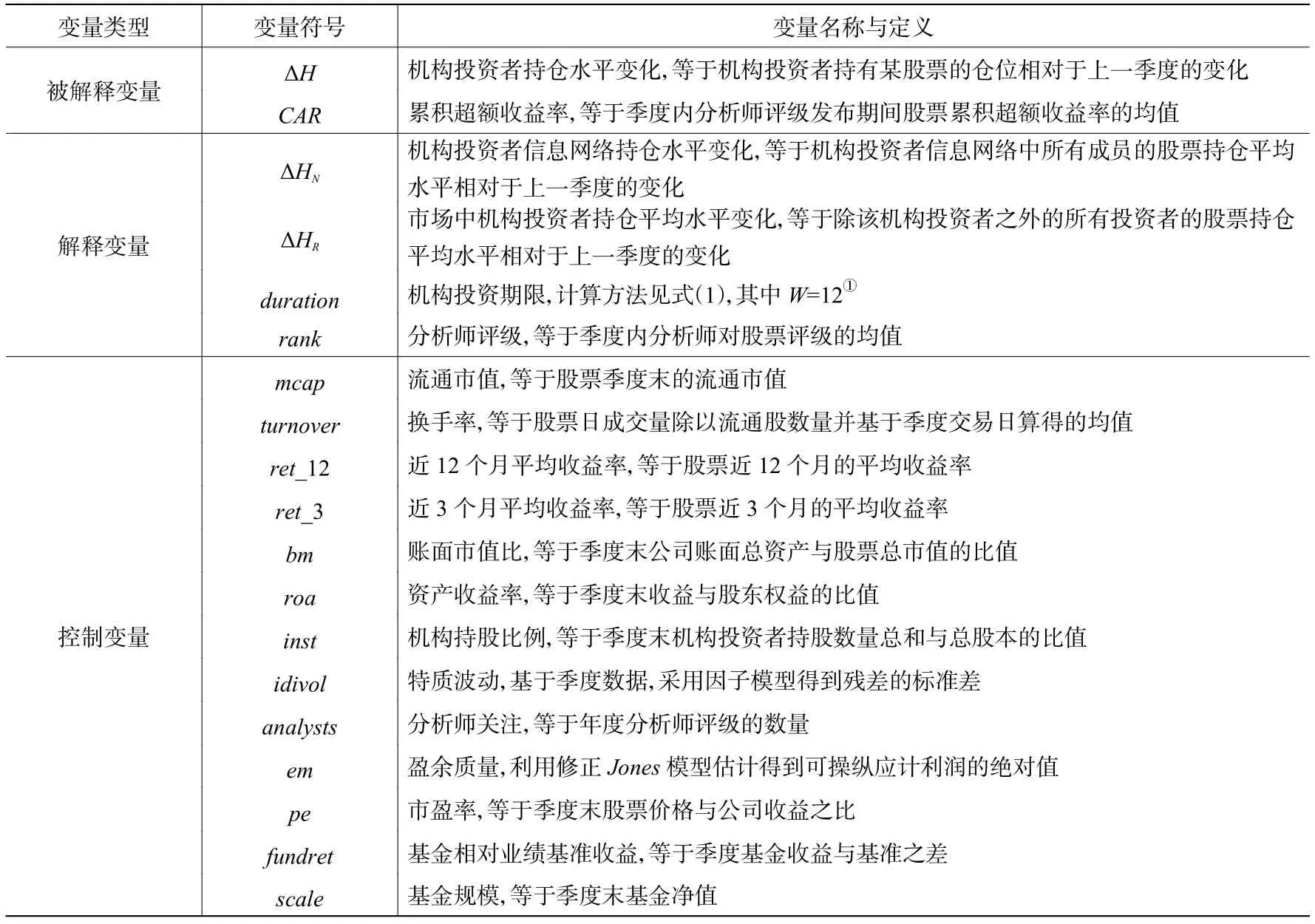

其中,CAR是季度内分析师评级发布期间股票累积收益率的均值,①通常在一个季度内,对于同一只股票有多次分析师评级发布。rank是季度内分析师评级的均值,duration是股票的机构投资期限。controls为控制变量,包括股票的流通市值mcap、账面市值比bm、近3个月的平均收益率ret_3、近12个月的平均收益率ret_12、机构持股比例inst、股价特质波动idiovol、换手率turnover、分析师关注analysts、资产收益率roa、公司信息透明度em以及市盈率pe。我们基于季度数据,采用多元线性回归模型和面板数据固定效应模型进行估计。

2. 假设2检验。我们借鉴肖峻(2013)的方法,结合我国股票市场标志性事件和实际走势来划分“牛市”和“熊市”。具体来说,将2004年第二季度到2018年第二季度划分为9个子样本期(见表1)。我们基于市场上升期(牛市)和下降期(熊市)的子样本数据对式(2)进行估计,以此来验证市场处于不同行情阶段时不同机构投资期限股票价格高估程度是否存在显著差异。

表1 股票市场周期划分(2004年第二季度-2018年第二季度)

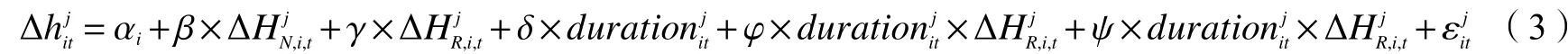

3. 假设3检验。我们借鉴Cohen等(2008)的方法,建立以下模型检验私有信息和公共信息对不同投资期限机构投资者决策的影响:

表2 变量定义

(四)数据来源与处理。本文选取2004-2018年沪深两市所有A股上市公司的股票作为样本。基金重仓持股数据来自同花顺iFind数据库,上市公司财务数据和股票交易行情数据来自国泰安CSMAR数据库。我们剔除了指数型基金,这主要是考虑到指数型基金的成分股构成及仓位调整并不完全由基金本身决定。本文基于样本基金季报中公布的重仓持股数据构建基金信息网络。按照相关文献通常的做法,本文对原始数据进行了如下处理:(1)剔除金融类上市公司股票;(2)剔除数据缺失的样本;(3)修订数据有明显错误的样本;(4)剔除研究期间内退市的公司;(5)对所有连续变量进行上下0.5%的缩尾处理。

四、描述性统计分析

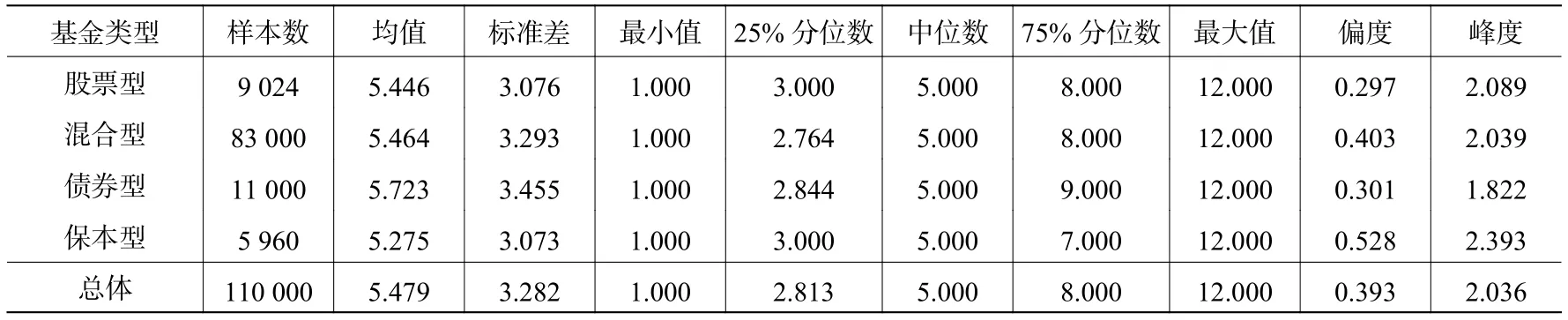

我们基于式(1)计算基金的投资期限。不同投资类型基金在2007年第四季度之前的一个窗口期内的投资期限描述性统计结果见表3。②由于投资期限是根据基金重仓持股数据计算得到的,更准确的表述应为基金的重仓投资期限。从中可以看到,不同投资类型基金的投资期限存在一定差异。其中,股票型基金和混合型基金的投资期限相近,这两类基金的投资期限比债券型基金要短,比保本型基金要长。

表3 各投资类型基金的投资期限

变量描述性统计结果见表4。股票的机构投资期限的均值为5.102个季度,标准差为2.473个季度。这说明在投资期限方面,基金之间存在较大的差异。其他变量的分布与相关文献相似。主要变量之间的相关系数见表5。股票的机构投资期限与换手率具有较强的负相关性(相关系数为-0.220)。这是因为股票换手率与机构投资期限都反映了交易频率。但股票的换手率反映了整个市场(包括机构投资者和个人投资者)的交易情况。此外,反映股票价格波动情况的特质波动率与机构投资期限也具有较强的负相关性(相关系数为-0.187),这是因为频繁的交易操作(意味着持有期较短)导致了股票市场价格的波动,而股票市场价格的波动也促使投资者倾向于采取短线交易策略。

表4 变量描述性统计(季度)

表5 主要变量相关系数

五、结果分析与讨论

(一)机构投资期限与股票价格高估。我们首先检验面对正面公开信息,不同机构投资期限的股票价格高估程度是否存在差异。式(2)的估计结果见表6。被解释变量分别为分析师评级发布日前后各1天、3天和7天股票累积收益率的季度均值。其中,列(3)、列(6)和列(9)为面板固定效应模型估计结果。可以看到,股票的累积收益率CAR与分析师评级rank存在显著的负相关关系,与交互项rank×duration也存在显著的负相关关系(除了列(7)和列(8))。这说明分析师评级的数值越低(表示越“乐观”),股票的累积收益率就越高。这种影响会随投资期限的变短而增大,即对于投资期限较短的股票,正面的分析师评级将会导致更高的累积收益率。这表明机构投资期限较短的股票对正面的分析师评级更加敏感,或者说正面的公开信息导致短期投资者对股票价值高估更严重。

表6 分析师正面评级、机构投资期限与股票累积收益率

续表 6 分析师正面评级、机构投资期限与股票累积收益率

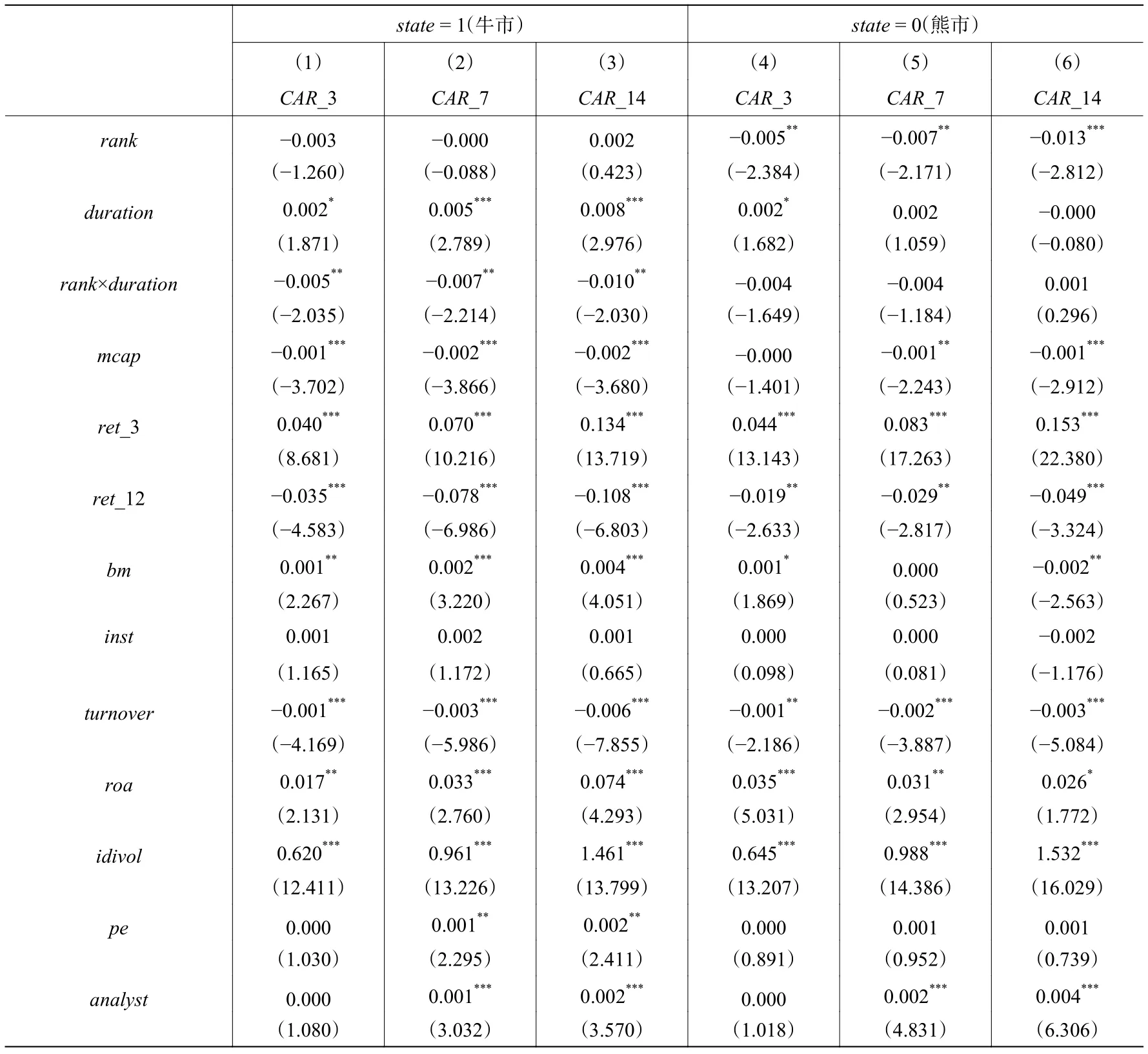

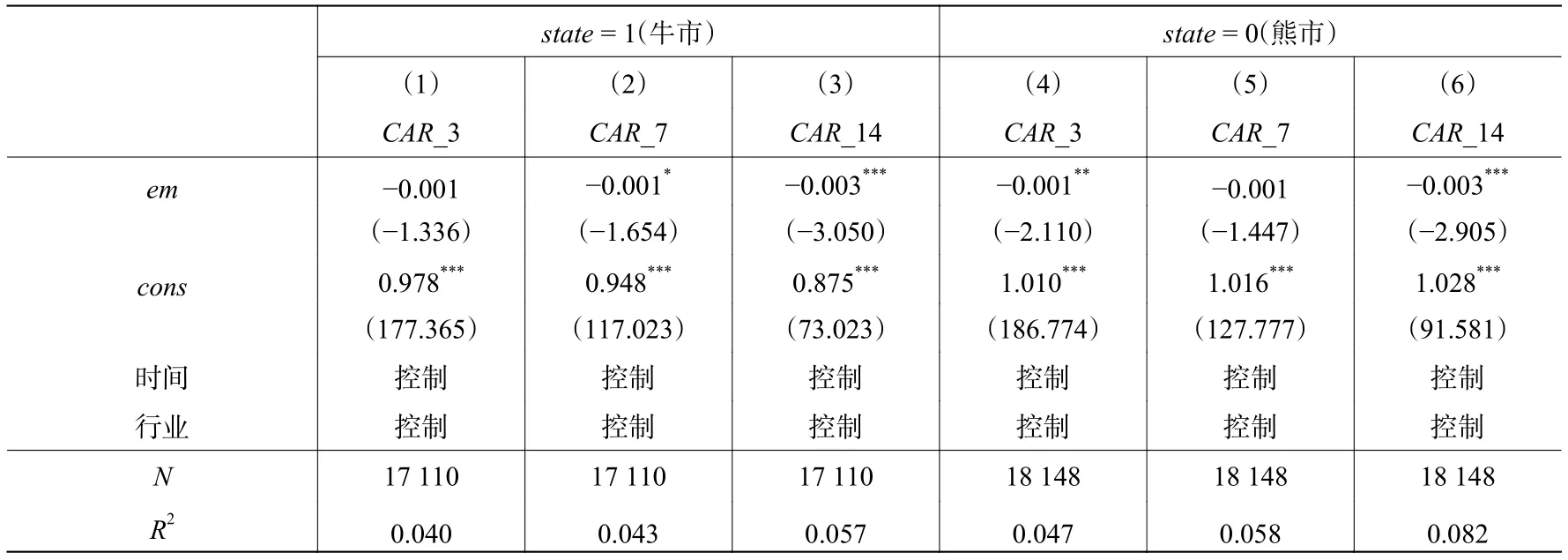

(二)市场行情对不同投资期限股票价格高估程度差异的影响。为了检验在不同的市场行情阶段,正面公开信息对不同投资期限股票价格高估程度差异的影响,我们分行情阶段对式(2)进行了估计,结果见表7。从中可以看到,当市场处于上升期(牛市)时,股票的累积收益率CAR与交互项rank×duration存在显著的负相关关系。也就是说,机构投资期限较短的股票在分析师正面评级发布期间的累积超额收益率大于机构投资期限较长的股票。当市场处于下降期(熊市)时,交互项rank×duration的系数不显著,说明分析师正面评级不会造成不同投资期限股票价格高估程度的差异。

表7 市场行情、机构投资期限与分析师评级发布期间股票累积收益率

续表 7 市场行情、机构投资期限与分析师评级发布期间股票累积收益率

(三)公开信息和私有信息对机构投资者决策的影响。为了检验公共信息和私有信息对机构投资者决策的影响在投资期限这个维度上存在差异,我们对式(3)进行了估计,结果见表8,其中列(2)、列(4)和列(6)是面板数据固定效应模型估计结果。从列(1)至列(4)中可以看到,基金信息网络中基金持仓平均水平变化ΔHN和市场中基金持仓平均水平变化ΔHR的系数都显著为正,说明私有信息和公共信息对基金持仓决策都产生了正面影响,而且公共信息的影响超过私有信息。从列(5)和列(6)中可以看到,交互项duration×ΔHN和duration×ΔHR的系数都显著为负,说明随着机构投资期限的延长,公共信息和私有信息对基金持仓决策的影响都在减小。这说明短期机构投资者比长期机构投资者更倚重公共信息。

表8 公开信息和私有信息对不同投资期限机构投资者持仓决策的影响

续表 8 公开信息和私有信息对不同投资期限机构投资者持仓决策的影响

(四)关于内生性问题的进一步考察。关于机构投资者市场行为影响的研究通常因本身的选择能力而产生内生性问题,从而降低结论的可信性,本文也面临这样的问题。本文使用的分析师评级发布期间的累积超额收益率主要受到评级的影响,而分析师评级与股票之前作为短期投资标的还是长期投资标的的相关性并不强,因此内生性问题并不严重。为了进一步控制内生性,本文将采用倾向匹配得分法重新进行检验。

我们采用以下步骤进行检验:(1)选择分析师评级处于一定范围内的股票,如rank≤1.1。(2)使用logit回归对匹配变量进行筛选,解释变量是式(2)中所有的控制变量,而被解释变量则是股票的投资期限duration,我们将其转换为一个二元虚拟变量:1表示机构投资期限处于前50%的股票,即机构投资期限较长的股票,将其作为处理组;0表示机构投资期限处于后50%的股票,即机构投资期限较短的股票,将其作为对照组。根据回归结果,保留显著的变量作为匹配变量。①我们对这些变量采取了逐步剔除的方式,其显著性未发生实质变化。(3)基于logit模型的拟合值计算股票的倾向匹配得分,采用最常用的临近一对一匹配来确定对照组样本。我们对样本共同支撑假设与平衡性假设进行检验。(4)对于通过检验的样本,计算平均处理效应并检验其显著性。我们改变分析师评级的范围,重复上述步骤,结果见表9。

表9报告了当分析师评级处于不同范围时,处理组和对照组累积收益率之间的差异。结果显示,当分析师评级较高时,处理组(投资期限较长的股票)的累积收益率小于对照组(投资期限较短的股票)。但随着评级范围的进一步扩大(如rank≤1.4),这种差异不再显著。这说明正面的分析师评级引致了不同投资期限股票价格高估程度的差异,这与我们之前得到的结论一致。

表9 倾向匹配得分法检验结果

六、结论与启示

本文基于2004-2018年我国A股市场和公募证券投资基金市场数据,对正面公开信息、机构投资期限和股票价格之间的关系进行了实证分析。结果表明:第一,在市场做空受限的情况下,正面公开信息使受短期机构投资者青睐的股票出现更严重的价格高估,表现为机构投资期限较短的股票在正面分析师评级(买入或增持)发布期间具有更高的累积收益率。第二,股价高估程度在投资期限维度上的差异在市场处于牛市时比较显著,而在熊市时则不显著。这可能是因为在熊市时,机构投资者(长期和短期)对于正面公开信息持“谨慎乐观”的态度,而且随着股价的普遍降低,之前被排除在市场之外的“悲观”投资者开始进入市场中。第三,在投资决策过程中,短期机构投资者相比长期机构投资者更倚重公开信息。这可能是造成正面公开信息引起不同投资期限股票价格高估程度差异的原因之一。

近年来,我国的机构投资者经历了跨越式的发展,业已成为资本市场的主要参与者。但被寄予“厚望”的机构投资者在价值发现和稳定市场方面所发挥的作用却并不完全令人满意。特别是短期机构投资者(或者说机构投资者的短期行为)的存在客观上加剧了市场波动。基于上述背景,本文的研究具有以下的理论与实践意义:第一,引入社会网络分析方法,区分了公开信息和私有信息,研究了这两类信息对机构投资者决策的影响,为相关研究提供了借鉴;第二,提出了区分机构投资者长期投资与短期投机行为的方法,为监管部门甄别与监管机构投资者及其市场交易行为提供了依据;第三,研究了短期机构投资者的行为特征及其影响,对于投资者构建相关的投资策略具有借鉴意义。