汉代乐器形制演变考察之三:筑

“筑”是先秦时出现的一种击弦乐器,《战国策•燕策》记载“高渐离击筑,荆轲和而歌”,唱出传世名句“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,这是较早的关于“筑”的文献记录。《战国策•齐策》更反映了齐地击筑的流行,言临淄之地“甚富而实,其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴、斗鸡、走犬、六博、蹋踘者”。说明至少在战国晚期,筑这种乐器在齐燕等地已较流行,并受到普通百姓的喜爱。

一、筑的考古发现

考古发掘未有发现先秦时期的明确为“筑”的乐器,固始白狮子13号战国墓据说有筑出土[1],可惜未能存留,据描述是长条形器,并没有弦孔发现,是否是筑不能确认。时代更早的绍兴狮子山306号墓的伎乐铜屋伎乐俑中,一乐伎在身前膝上摆一琴,右手执一小棍,左手抚琴弦,似为“击奏”,故有学者认为此乐器是筑[2],但其形制与后来考古发现的实物筑有差别,演奏方式也与汉代筑的手持演奏不同,所以它是不是叫“筑”不能完全确定,至少应加地域性限定,称“越筑”。河南信阳长台关1号墓出土一幅锦瑟彩绘的“燕乐图”,有人认为其中的琴类乐器是筑[3],但是由于年久腐蚀,所绘乐器形象已漫漶不清,且未见到演奏者手中持有击筑工具。

如果以汉代实用筑为标本,这些筑都与之相差很大,反而是曾侯乙墓五弦器形体更像筑,亦有人认为其为筑[4],对照汉代文献和汉代实物,除柄部“细颈”特征不够明显外,其他都符合。但此器经黄翔鹏先生详细考证,为调律器均钟[5]。且黄氏之后已有崔宪、孔义龙等多位学者通过乐律学的考证明确了五弦调律器与曾侯乙编钟乐律体系的良好对应关系。综上,先秦虽可能存在筑,但目前尚未有明确实例,如将几例“疑似”者作为筑,则其形制尚不统一,且未出现细颈、一手持颈一手击奏等典型特征。

筑在汉初更加流行,现见明确的筑的实用器便是汉代的器物,即长沙王室墓五弦筑(图1),一次性出土了3件实用器和一件明器筑,此墓的年代为西汉初年[6]。其形制与文献提及的“细颈[7]”“五弦[8]”等形制特点都相一致。筑的音箱部分呈长方体,内凿空,底部镶嵌一块薄板。“细颈”即柄部,作半圆棱柱体;筑面平直,首、尾各有1条岳山,岳山上有勒弦痕,岳山一侧各有5个弦孔;首端立有一蘑菇状弦枘。

图1 湖南长沙王室墓五弦筑

同在长沙的马王堆3号汉墓筑通长31.3厘米,为明器,形制基本与长沙王室墓筑一样[9]。并且该墓登记入葬物品的遣册中,有“筑一,击者一人”的记录[10]。遣册中说此筑配有“击者一人”,可能下葬时有乐俑,与明器筑相配用,惜不存。马王堆1号墓彩绘漆棺上则发现了筑的彩绘图像[11](图2)。该图虽带有浓厚的楚地浪漫主义色彩,但神怪击筑的姿势却非常的写实,左手持典型的细颈筑,右手举竹尺,明确了“击”的演奏方式。

图2 马王堆1号墓神人击筑图

广西贵县罗泊湾越墓出土的筑也有遣册文字“越筑”相佐证,同出乐器还有钟、鼓、琴、笛等[12]。这件筑已残损,出土时仅存木质实心筑体一段,为明器。在器前以国别“越”名之,道出了其与普通筑可能略有不同处,从筑的形制上看也与长沙王室墓有不同之处,如琴头弯曲起棱、背面有脊等。最重要的是没看到细颈的柄,应是地域性因素导致,可能正是沿袭了先秦越地筑的一些特征。

江苏邗江胡场1号墓曾出土1件五弦器,描述为“五弦乐器一件,扁头,椭圆颈,长方体身,内空。通长23.5厘米。两端各有弦眼五个,其中一段外有一柱眼”[13]。显然也是一件明器筑,那个“柱眼”则是为系弦枘所留。

西汉再往后,筑的出现就很少了,流行度远不及战国、西汉,但它似乎也还在某些场合会被用到,东汉时期有画像砖出现筑的图像,如南阳唐河击筑吹笙画像砖用于乐舞杂技伴奏乐队及几例荆轲易水别燕丹画像砖中的高渐离击筑像[14],筑形非常写实,与实用器无二。

二、汉筑的形制、演奏方式与地位变化

由于先秦实用筑未见到,其形制与汉代的差异不能细说,大致可以看到先秦筑未形成“细颈”这一重要特点。对于一手按弦一手击奏的乐器,汉代筑用手持会灵活许多,是一种改进。而汉代几例出土筑时代比较集中,不易见到前后形制转变的要素。其基本形制是细颈,接长方体音箱,上架五弦,弦尾从尾岳外侧下穿、后绕系于枘上。弦上有码,出土筑都没有显示弦码的个数和放置方式,一般认为一弦对一码,但唯一清楚描绘架弦方式的新野樊集荆轲易水别燕丹画像砖却显示并非如此[15](图3),图中画有明确可辨的弦3条,唯其中一条架于码上,其他两条无码,其在演奏学上的意义需要进一步探索。

图3 新野樊集高渐离击筑图画像砖

筑的演奏方式为左手握琴颈,右手持竹尺击奏。左手握法,手心朝上托住琴颈,指头可能会承担按弦功能。马王堆汉墓漆棺击筑图显示握琴方式为拇指在里侧,余四指朝外;而荆轲易水别燕丹画像砖显示似为拇指在外侧、四指在内侧。江苏连云港侍其 墓中一件西汉时期的食奁漆绘图像中也有一“筑”的图像[16](图4),是明显的拇指在外侧,与前述图像不同的是,四指内弯握住了琴颈(前例都是四指伸开朝上),如图像皆属写实的话,说明四指可以承担按弦功能。右手持竹尺击琴的方式,除南阳唐河画像砖右手较前伸外,余几例都在较靠后的位置,但竹尺所举高度各有不同,这应与演奏力度相关,高者如马王堆漆棺图,竹尺向上垂直于地面。

图4 侍其系墓击筑图食奁线图

筑的发展更重要的表现在使用面的变化上,从先秦到西汉,筑流行于楚越之地,形制不稳定,后逐渐得到更多青睐,这既与汉后丝竹乐进一步发展紧密相关,更与“筑”对于汉代人的特殊含义有关。

从《战国策》《汉书》等文献看,筑的生存环境与筝相似,起先都是中下层百姓钟爱的乐器,包括高渐离击筑与刘邦击筑时,在当时的场景都可推测到是存在于民间的乐器。而刘邦这一奏,给筑的地位带来了明显的改观。

汉高祖十二年十月,也即高祖刘邦去世的前几个月,高祖还乡,边“击筑”,边唱着“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方”[17],成为汉人最熟悉的一首诗歌。此事件也成为汉人缅怀高祖的一种精神记忆。作为伴奏乐器,筑,便因此事件一跃成为汉人极为看重的乐器之一,文人操弄、宴乐演奏,甚至随礼入葬、随画入墓。如在离刘邦家乡不太远的江苏连云港侍其 墓中出土了一件西汉时期的食奁,其漆绘图像中一人跽坐,左手执乐器,右手持一竹尺作演奏状,这个乐器显然是“筑”[18]。关于高祖击筑的事,后来又有所扩充,笔记小说《西京杂记》就记写了高祖在宫内常使戚夫人击筑为其解忧之事[19]。

高祖击筑后,筑迅速从民间走向宫廷,考古上多处王室、贵族墓随葬了筑,汉画像石、画像砖、漆画、器皿、印章上都出现过筑的图像。并且据文献史料也可看出这一点,最有代表性者属《后汉书•礼仪下》记载的东园所列冥器中,包含一套乐器,有“钟十六、无虡,镈四、无虡,磬十六、无虡,埙一,箫四,笙一,篪一,柷一,敔一,瑟六,琴一,竽一,筑一,坎侯一。”[20]其中多为我们熟知的礼乐所用乐器,而筑能位列其中,进入王室随葬用器行列,地位不言自明。汉史资料中还有常山宪王太子刘勃(景帝孙)、真定王刘杨(景帝七世孙)等贵族击族为乐的事迹,说明这一乐器在上层贵族中得到流行。

但最终筑的命运在汉代过后又迅速走向衰落,还是因这种乐器弦数少、表现力有限有关。

三、筑在汉后的衰落

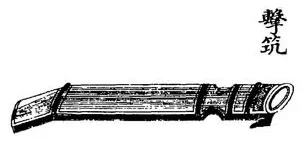

三国至宋代,文献中还时而出现筑,但在考古文物方面,不仅不再有实物出土,连画像中也未再见到,而如陈旸《乐书》所画之筑(图5),已与古筑相去甚远。可以推测,汉代过后,筑的象征性消失,而筝、琵琶、箜篌等更具音乐表现力的弦乐器取代了筑的作用,从而导致了筑的衰落,以至宋代的复古潮流退去之后,筑便退出了历史舞台,导致后人难知其形。

图5 陈旸《乐书》击筑图

在此期间筑也不时出现于文献之中,有不少为追述高渐离和刘邦典故的,此处不述。其他文献中,仅有少部分涉及到筑的形制问题。汉代文献记载筑为“五弦”“细颈”这两个特点。再次出现明确的筑的弦数记载是《隋书•音乐志下》谓“筑,十二弦”,其后则是宋代的陈旸《乐书》(卷146)谓其有“十三弦”。那么隋、宋间的唐代是12还是13弦?《旧唐书》提到“筑,如筝,细颈,以竹击之,如击琴”,而唐筝为13弦,则筑亦为13弦;陈旸《乐书》“击筑”条说“宋朝沿袭唐制,设柱同筝法,第一弦黃钟正声(注云:次第十二正声全),第十二弦黃钟清声”,最后“第十二弦”应是“第十三弦”之误,因为从黄钟排列完十二声再到清黄钟是为十三弦,可知唐宋筑皆为13弦。

另外,唐宋也多有记载筑“细颈”之特点,但从《乐书》之图及相关描述,可以知道这时的细颈与汉筑细颈已判若两样,汉时乃手持处将近琴体一半的细颈,而唐宋则只是如一些古琴样式般在琴项两侧做弧形内收的处理而已。

形制最不清的是魏晋南北朝期间,虽出现有一些筑的文献,但极少涉形制。如正史中《三国志•魏书•乌丸鲜卑东夷传》描述弁辰国“有瑟,其形似筑”,说明当时人见到过筑,《晋书》也有类似记载。记南北朝事的《南齐书》《魏书》虽有筑出现,但与形制无关。故这一期段筑形制难解,从《三国志》将其与弁辰国瑟相比来看,其弦数与细颈特征恐怕已经趋向隋唐之制,虽然弁辰瑟形态不明,但瑟从来是全箱且弦数较多,既称其为“瑟”,总有命名的道理。如果三国筑的形制已这样变化,那很可能筑的改制在东汉时期已经发生,东汉应邵在注解《汉书•高帝纪》中的筑时说“状似琴而大,头安弦,以竹击之,故名曰筑”,筑比琴大,应是已放大的结果。当然这些尚属推测,这个期段的筑的形制仍需更多证据来明确。

从筑的使用看,筑在汉代后,魏晋南北朝已经出现偏少,隋唐宋时稍有增加。筑在文献中多见于宫廷雅乐编制里,如《魏书》《隋书》、新旧《唐书》和《宋史》正乐部分都有提到;也会在隋唐多部乐中的“清乐”或“清商乐”中出现,宋代燕乐有袭用。其音乐性能、形制都似筝,调音却依钟的十二律调音(宋代仍如此,故《宋书•乐志》谓“埙、篪、竽、筑、瑟五器本无清声”),所以不能高八度演奏,音乐表现力非常局限,宋后基本不再使用这种乐器。

尽管如此,作为中国击弦乐器之祖,甚至可能为拉弦乐器之祖[21],他的出现与发展至关重要!于汉代而言,这更是极其重要的一种乐器。