巴斯奎特:把涂鸦墙搬上画布的人

刘晗

涂鸦墙给城市单一的色调增添了艺术气息,但是又有多少人目睹它们的缔造者如何画出让人惊艳的作品,或抽象或写实,所有作品都有着强烈的视觉冲击力以及鲜明的个人色彩。这个兴起于上个世纪六十年代美国的城市艺术,从诞生之日便遭受非议不断,反对者的态度显而易见,涂鸦破坏了城市空间的统一性。在街头艺术家的行列之中不乏“夜猫子”、个性张扬的嬉皮士,他们看似肆意的涂抹,却将自身对生活的态度以抽象的符号展现给公众,这些集体的匿名创作无意间形成了城市中流动的艺术长廊。

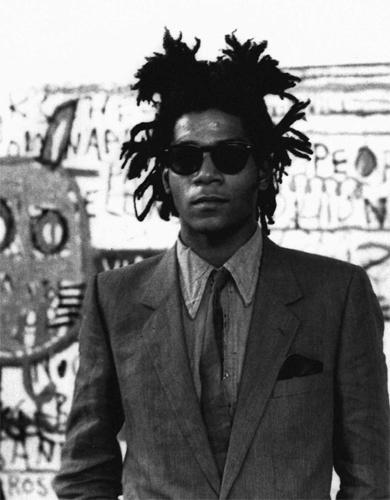

美国黑人艺术家让·米歇尔·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat)就是其中一位,然而与大多数涂鸦艺术家不同的是,他把原本在涂鸦墙的创作搬上了画布,看似稚拙的风格并非随心所欲而成,个人的出身、生活经验都成为他创作的艺术元素。“天赋”二字在巴斯奎特那里异常灵验,他不仅是画家,还是歌手,对于文字、图像、音乐有着天然的敏锐,得到了波普艺术家安迪·沃霍尔(Andy Warhol)以及流行歌手麦当娜·西科尼(Madonna Ciccone)在内的一系列时代偶像的赏识。

在巴斯奎特短暂而璀璨的生命中,创作了上千件作品,可谓当代艺术界冉冉升起的明星,然而就像很多年少成名的人,他们过早被名与利包围,却迷失了未来的方向。良师益友沃霍尔的离世让他悲伤不已,甚至情绪失控,加之他长年昼伏夜出的瘾君子生活,年仅28岁的巴斯奎特不幸丧命。事实上,在他一闪即逝的艺术旅程中并非事事如意,来自种族、阶级的歧视,学院派和评论家的否定等等足以击垮这个出道不久的年轻人。艺术家之所以成为艺术家,因为外界带来的脆弱、焦虑和恐慌都不会阻挡表达自我的欲望,巴斯奎特也是如此。

天赋异禀创造幻觉世界

“如果你爱他,就把他送到纽约,因为那里是天堂。如果你恨他,就把他送到纽约,因为那里是地狱。”纽约是富人金碧辉煌的天堂,也是穷人穷困潦倒的地狱。巴斯奎特就生长在那里一个生活优渥的中产家庭,与生俱来对于绘画的热爱让他自年幼起便流连于各大艺术博物馆,那时的他经常就地取材临摹生活中自己喜欢的东西,比如汽车以及电影里的场景。不料,生性活跃的巴斯奎特因一次意外受伤入院,在失去自由创作的疗养期间,全靠母亲送来的人体解剖学图书解闷,这本在医学院学生看来颇为枯燥的教材,在他看来却别有一番趣味。从观察他者再到观照自身,巴斯奎特在关注力上的转移成全了他在日后个人风格的形成。

纽约这座光怪陆离的城市向来诱惑万千,从小接受正统教育的巴斯奎特厌倦了中规中矩,正值青春期的他迷恋上了四处闲逛的浪荡子的生活,自动退学、离家出走、结交社会朋友……似乎一切都在朝着人生的低谷迈进,直到他结识了涂鸦艺术家阿尔·迪亚兹(Al Diaz)。从那时起,曼哈顿的建筑物、纽约的地下铁多了一些标注着“SAMO”的标示,凡是以它落款的作品均出自巴斯奎特及其同伙之手,他们将“the same old shit”简化为“SAMO”,他们将这句包裹着讽刺和抵御世俗的口号作为个性的标签。

乍一看,巴斯奎特的作品像是儿童潦草花哨的游戏之作,以随意拼贴、涂抹的方式呈现朋克的意味,这种风格流露出他自身独特的黑人气质,以及来自非洲远古的神话。

黑白颠倒的生活让巴斯奎特沉迷于灯红酒绿,他经常光顾俱乐部、酒吧,整晚同一众艺术家待在一起,包括名噪一时的天后级唱将麦当娜。迫于生计,巴斯奎特不得不在找乐的间歇推销印有自己拼贴作品的明信片和T恤衫,他不曾想到,艺术大师安迪·沃霍尔在无意间得到了一套明信片,并笃定巴斯奎特将会前途无量。从那以后,沃霍尔经常在各大展览中推介巴斯奎特的作品,23岁的他开始在艺术界崭露头角。而此时,他也与带他入行的迪亚兹因观念分歧而分道扬镳,“SAMO已死”赫然覆盖了原先的标示。

乍一看,巴斯奎特的作品像是儿童潦草花哨的游戏之作,令人印象深刻的自創符号、皇冠造型以及类似骷髅的人型卡通,以随意拼贴、涂抹的方式呈现朋克的意味,这种风格一方面受到了纽约这座城市流行趋势的影响,另一方面流露出他自身独特的黑人气质,以及来自非洲远古的神话。在他的作品中还能看到毕加索中后期抽象派的痕迹。不仅如此,巴斯奎特还在作品中用随处可见的廉价材质大做文章,贴纸的复印效仿了波普艺术,包装纸上字母的重新加工排列也有几分超现实的意味。那些诡吊的人物形象与其说源于画家的自画像情结,不如说它们是从儿时烙印在巴斯奎特脑海中的解剖图中走出来的变形,荒谬的表情无一不在嘲笑着荒诞的现实。

从涂鸦墙到画布,从无人问津的文艺潮人到身价倍增的社会名流,巴斯奎特完成了属于他的转型。25岁的他成为第一个登上《时代周刊》封面的黑人,也是他人生的巅峰。

事业拐点:涂鸦与摇滚 原始与自由

巴斯奎特的才华并不止步于涂鸦,乐器、混音都能信手拈来,经常混迹于酒吧、夜总会的他与朋友组成“格雷”(Gray)乐队,作为这个组合的灵魂人物,他开始了对工业重金属音乐的实验探索。上个世纪80年代,巴斯奎特的事业有了新的格局:组乐队做DJ,开个展,多次参与艺术家群展,作品被美国主流艺术界和学术界所接受,参演了电影《纽约节拍》,拍摄个人写真,还拥有了属于自己的工作室……在诸多展览中亮相的他,无疑都是全场最年轻的创作者。

涂鸦与摇滚,象征着巴斯奎特个性中的原始冲动与自由态度,看似漫不经心的即兴发挥成就了不拘一格的个人风格,其中蕴含的散漫、毫无头绪的神秘符号以及支离破碎的图像等待着观者的解读。他的作品并非精雕细琢勾勒现实,而是极具魅力的象形之作。绘画是凝固了的音乐,而音乐则是流动的画面。对于音乐,巴斯奎特有着同样的热情。黑人音乐的奔放,富于节奏感的律动直击听众的灵魂深处,巴斯奎特回归艺术的本真,以两种不同的媒介融会贯通传达出了他难以诠释的复杂情感,对儿时无忧无虑的怀念,当下的自我质疑和否定,以及面对未来不确定的彷徨……

巴斯奎特在艺术界大获全胜的同时,也饱受着海洛因给他带来的折磨。为了维持创作,他不得不吸食药物让自己保持清醒状态,意志的消沉和常年的习惯也让他一时难以摆脱瘾君子的身份,没有了药物的依赖,他就会时常产生幻觉,或者不切实际的妄想,甚至是让人难以理解的诡异行为,长此以往恶性循环,这也是导致他与第一任经纪人关系破裂的原因之一。沃霍尔曾屡次劝导他远离毒品,帮助他树立信心,并给予他艺术上的扶持。

黑人的身份始终是巴斯奎特事业发展上的羁绊,在背后人们叫他“黑小子”,动不动就拿他的肤色开不大不小的玩笑;各大媒体迎合艺术界的论调,还特意篡改了巴斯奎特的背景,绝口不提他出身中产家庭的身份,反而将他虚构成了贫民窟里的流浪儿,这些都给他带来焦虑与挫败感,也是他不为人知的脆弱所在。他崇拜“垮掉的一代”文学先锋威廉·巴勒斯和凯鲁亚克的作品,字里行间的玩世不恭以及朋克摇滚风格正是巴斯奎特所青睐的,同时也是他效仿的对象。

随着巴斯奎特的状态每况愈下,生命中接二连三的打击让他雪上加霜,与女友分手、和第二任经纪人一拍两散、来自评论家的冷嘲热讽等等所有都抵不过沃霍尔的离世让他悲痛欲绝,以至于很长时间被阴霾笼罩无法自拔。在结束了欧洲个展后,他开始接受戒毒治疗,海洛因伴随了他整个艺术生涯的起落,断绝了这个嗜好也意味着扼杀了他的创作灵感,28岁的巴斯奎特因吸毒过量告别人世,结束了他短暂且卓尔不群的一生。可以说,巴斯奎特是将自身的原始体验铺陈在了画布上,最终又把自己定格在了那里。

(责编:常凯)