激活贫困者内生动力:理论视角和政策选择

林闽钢

一、研究缘起

贫困是一个全球性、长期性和综合性的问题,世界各国虽经济和社会发展的阶段性不同,且缓解和消除贫困政策重点也不一样,但都致力于保障贫困者基本生活的同时,采取积极社会政策,开始把重点放在激活贫困者上,强调“从安全网到助跳板”,a参见World Bank, Social Protection Sector Strategy: From Safety Net to Springboard, Washington, World Bank, 2001.依靠自立自强,走出生存和发展的困境,目前这一改革取向已成为发展的方向。

激活贫困者的政策措施最早可以追溯到英国1601年《伊丽莎白济贫法》(ElizabEdward Royle, Modern Britain: A Social History 1750-1997, London, Arnold, 1997, p. 178.eth Poor Law)。把贫困对象区分为“值得救助的穷人”(Deserving Poor)和“不值得救助的穷人”(Undeserving Poor)是其重要内容,前者包括孤儿、残疾人、盲人等无劳动能力的人,后者是指有劳动能力并且不愿意工作的人b。把公共救助的对象限定在“老弱病残”,也就是完全无法通过自身努力而生存的社会成员,成为了沿革至今的“济贫法传统”,而对于有劳动能力的穷人,则被强制工作来换取生活必需品。

1998年,英国布莱尔政府突破“济贫法传统”,制定了重建以工作为中心的福利国家制度的任务,开始实施一项大规模的“从福利到工作”计划,即使那些传统上被认为无需工作的人,如长期患病者、残疾人,也不否认他们的就业潜力,而是最大限度地激活其工作潜能,目的在于尽可能促进他们就业,而不是因长期依赖救助而陷入更严重的贫困之中,“我们需要对社会福利进行更加彻底的改革……我们需要让更多的残疾人士、更多的单身父母以及更多的靠失业救济金生活的人去工作”。a托尼·布莱尔著,王瑞泽编译:《布莱尔演说集》,译林出版社,2013年,第105页。

2002—2005年间,德国实施了改造整个社会和就业体制的“哈茨改革”,在世界范围内产生了深远影响。其中对贫困者的分类救助改革及实施劳动力市场激活一系列措施最为引人注目。2002年10月,施罗德(Gerhard Schroeder)再次当选为总统后,积极倡导社会救助制度改革方案(哈茨IV),在历经重重困难后于2003年底被联邦议会批准。b2003年开始,施罗德领导下的政府开始对德国劳动力市场进行名为“2010议程”的改革,其主要目的是使德国僵化的劳动力市场更加灵活。该改革由彼得·哈茨(Peter Hartz)领导的“劳动力市场现代化服务委员会”进行,因此也被称为“哈茨改革”。哈茨改革分为4个阶段进行,分别被称为哈茨Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,从2003年开始,至2005年结束。根据哈茨IV方案,《联邦社会救助法》2005年1月1日起被作为《社会法典》的第12部法律并入该法典。社会救助只为没有就业能力或就业能力减损以及处于特殊困境的人提供合乎人的尊严的最低生活保障。此次改革的核心在于将具有就业能力的失业者的失业救济金和社会救助金合并为失业金II(Arbeitslosgeld II),作为寻求工作者的基本保障(Hartz IV)由2003年颁布的《社会法典》第2部来调整。特别是通过《现代劳动力市场服务法案》(Acts for Modern Labor Market Services)的颁布,试图通过劳动市场一系列激活措施,让有劳动能力的受助者尽快融入劳动力市场,并自力更生。c刘涛:《德国社会救助制度改革对我国低保制度的启示》,载林闽钢、刘喜堂:《当代中国社会救助制度》,人民出版社,2012年,第52-67页。

近二十多年来,“积极社会政策”成为一种全新的政策理念,即将各种社会项目的重心,从保障民众免受风险转向其能力建设,且以更好的方式利用其能力。将过去的消极社会政策转变为积极社会政策的改革举措,被称为“社会激活政策”(Social Activation Policy)或“社会激活项目”(Social Activation Programmes)。围绕“激活”(Activation)主题,“积极劳动力市场政策(Active Labor Market Policy)、“工作取向”(Work Approach)、“工作福利”(Workfare)、“工作诱因”(Work Incentive)等等成为“热词”。至今,不仅发达国家反贫困的范式发生了转换,相关激活政策体系趋向完善,而且发展中国家也开展了相应的政策实践,使世界反贫困政策整体上发生了转型。为此,本文聚焦反贫困理论范式的转化,对国外激活贫困者的相关路径和成功的政策措施进行反思,为中国反贫困政策体系的升级提供经验借鉴。

二、可行能力理论视角和增权路径选择

长期以来对贫困有多种解释,“结构取向”和“文化取向”两者占有主导地位。在结构取向解释中,社会力和经济力的每个方面都会引起和制造贫困。遵循贫困结构取向所开展的反贫困政策设计,就是简单的查漏补缺思路。长久以往,贫困者领取救助成为一种习惯,失业者不再积极渴望拥有一份谋生的职业,反贫困政策出现“钝化现象”。结构取向面对种种失败的反贫困策略已经感到束手无策。于是,人们开始反思发展过程中出现的贫困现象,透过经济现象从文化视角来解释。a周怡:《贫困研究:结构解释与文化解释的对垒》,《社会学研究》2002年第3期。

贫困解释的文化取向发端于20世纪60年代初,以刘易斯(Oscar Lewis)的《贫困文化:墨西哥五个家庭实录》(Five Families∶ Mexican Case Studies in the Culture of Poverty)、哈瑞雪顿(Michael Harrington)的《另类美国》(The Other America∶ Poverty in the United States)和班费尔德(Edward C.Banfield)的《一个落后社会的伦理基础》(The Moral Basis of a Backward Society)等一批论及贫困文化的著作出版为标志。但相应地,这种文化解释的理论由于自身的缺陷也遭到了一些学者的指责和批评,认为贫困文化论并不能证明在穷人群体中存在一个与社会上其他文化相区别的贫困文化,这些所谓的“贫困文化”充其量也只能当作是穷人的某些行为特征,贫困文化理论表面上是为穷人辩护,但从实质上来看却仍然是在“责怪受害者”。b郝亚明:《贫困及其社会学解释》,《江海纵横》2011年第7期。

长期以来,被广泛接受的贫困定义是从“缺乏”角度来定义的,收入是其主要的操作方法。到20世纪80年代,贫困概念被逐渐拓宽,人们逐渐意识到人类福祉的很多方面是无法完全用货币来衡量的。货币作为度量贫困的一个重要维度,但它并不能完整地反映其他方面的问题,如预期寿命、教育、公共物品的提供、自由与安全等,以货币作为衡量贫困尺度的前提是认为货币能在市场上购买到一切,然而事实却并非如此。c林闽钢:《如何面对贫困和消除贫困:贫困视角及其政策转换的社会历程》,《南国学术》2018年第1期。直到可行能力理论的出现,才根本改变了人们仅关注贫困者收入这一重点,转向了贫困者自身能力这一核心问题。

(一)可行能力视角

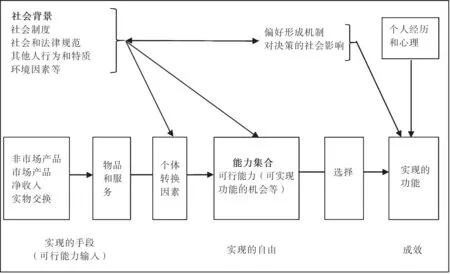

森(Amartya Sen)作为可行能力理论的创始人,他长期研究世界饥荒和贫困问题,在大量实证性分析基础上,森提出了“可行能力”(Capability)的概念,认为所谓“可行能力”是指:一个人“有可能实现的、各种可能的功能性活动组合。可行能力因此是一种自由,是实现各种可能的功能性活动组合的实质自由”。d阿马蒂亚·森著,任赜、于真译:《以自由看待发展》,中国人民大学出版社,2002年,第62页。

森认为我们应从一个人所拥有的、享受自己有理由珍视的生活的实质自由角度来判断他的处境,将发展看作是扩展人们享有的真实自由的一个过程。以人为中心看待发展,其最高价值标准就是自由。而所谓自由就是享受人们有理由珍视的那种生活的可行能力。能力就是一种自由,能过有价值的生活的实质自由。由此,贫困不仅仅是收入低下,更是基本可行能力的剥夺。“贫困必须被视为基本可行能力的被剥夺,而不仅仅是收入低下,而这却是现在识别贫困的通行标准”。e阿马蒂亚·森著,任赜、于真译:《以自由看待发展》,中国人民大学出版社,2002年,第85页。

在森的可行能力视野中,个人的可行能力不仅仅是发展的目标,同时也是寻求自我价值、实现个人目标的手段和条件;它既意味着个人享有的“机会”,又涉及个人选择的过程。f阿马蒂亚·森著,任赜、于真译:《以自由看待发展》,中国人民大学出版社,2002年,序言。最终实现了工具理性和价值理性的有机统一和对传统发展观的超越(见图1)。

森的可行能力理论为激活贫困者奠定了坚实的理论基础:(1)可行能力理论带来了一个全新的理论视角。正如森自己所表明的“它确定了一种一般性的方法,……该方法所具有的广度和敏感度使它有宽阔的适用范围,能够对一系列重要因素给予评价性关注”。aAmartya Sen, "Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984," The Journal of Philosophy, 1985, 82(4).单纯用收入或资源占有量来衡量个人福利的效用观存在着缺陷,在能力空间评价个人福利从基本层面突破了传统福利理论的局限,开辟出一个新的视角,推动了之后全球多维贫困的测量和评估。

图1 阿马蒂亚·森的个体能力与外部环境转化框架

(2)可行能力理论的提出促进了反贫困范式的转换,成为国际社会制定反贫困政策的一个重要理论依据。受森可行能力理论的影响,今天对贫困的理解已经远远超越了物质的概念,更多的是从人性的角度对人的本质进行理解。而后者正是现今反贫困政策的出发点和理论基石。如联合国开发计划署(UNDP)认为:我们应该关注的不是人们拥有或缺乏什么,而是他们能够或不能够干什么,最基本的收入不是衡量福利的总和,贫困不仅仅是收入不足,而是对人们的最基本发展机会和选择的否定——寿命、健康、体面的生活标准、自由、社会地位、自尊和他人的尊重。这就是贫困。bUNDP, Human Development Report 1997, New York, Oxford University Press, 1997, p. 5.森以能力来衡量个人福利的理论,则试图把贫困与能力结合到贫困与反贫困的研究中,可行能力体系不仅是一种规范和经验相结合的体系,而且还与发展政策和发展实践紧密关联。cDavid A. Crocker, "Functioning and Capability: The Foundations of Sen's and Nussbaum's Development Ethic," Political Theory, 1992, 20(4).

总之,可行能力视角把反贫困的理念从收入的不足,也包括物质的匮乏,带入到贫困者能力这一核心命题中,促进了人们对贫困认识的全面深化。

(二)增权作为减贫路径

增权(Empowerment),又被译为“赋权”“培权”“增能”,它既是一种目标,更是一种减贫路径。增权侧重于个人、组织或社区从内部挖掘潜能,或从外界获得力量的过程,目前成为社会发展过程的一种重要方法。

增权最早作为一种对贫困的激活路径,可以追溯到所罗门(Barbara Bryant Solomon)于1976年对美国黑人群体研究后所出版的专著——《黑人增权:被压迫社区的社会工作》(Black Empowerment∶ Social Work in Oppressed Communities)。20世纪90年代以来,增权作为社区减贫路径,强调把贫困者看作是具有多种能力和潜力的个人、家庭或群体,以贫困对象的特殊能力、资源和需求为前提,支持贫困者使其日常生活更加有报酬性和在与他人的伙伴关系中施加共享的权力。这种伙伴关系的目的是鼓励贫困对象在追求和巩固已被提升了的自尊、健康、社区、安全、个人及社会权力等的过程中利用他们自己的长处。a陈树强:《增权:社会工作理论与实践的新视角》,《社会学研究》2003年第5期。

增权的实践模式可以概括为:一是消除贫困者身上的、起源于负面评价的各种消极反映,让他们看到自己在解决自身面临问题的过程中可发挥一定的作用;二是发现并消除贫困者的障碍,发现并实施有利于解决问题的支撑性措施。bMalcolm Payne著,何雪松等译:《现代社会工作理论》,华东理工大学出版社,2005年,第292页。

在本文看来,把增权作为一种减贫路径,并非赋予贫困者以权力,而是在于挖掘或激发贫困者的潜能,通过自身的力量来解决问题。第一,反贫困各方建立互相合作的伙伴关系。第二,强调贫困者的能力和资源,并确认贫困者要成为积极的主体,并具有主动性。第三,增权的路径强调个人有能力、有机会为自己的生活做出决定,并采取行动。使个人从被动的弱者变成主动的强者,这样他们控制自己生活的能力会得到提高。第四,增权也强调过程中外部力量的推动和促进作用,主张通过外力去激活贫困者,并通过客体与主体互动的不断循环和建构以达到持续增权的目的。

三、激活贫困者政策的国际实践

在发达国家中,激活贫困者政策实践主要体现在积极劳动力市场政策上。而在发展中国家,激活贫困者政策实践以“有条件现金转移支付”和“格莱珉穷人银行”的影响最大。

(一)积极劳动力市场政策

发达国家在社会政策领域所出现的“积极化转向”,着重发展那些致力于“事先预防”而非“事后修复”的社会政策。政策支出以一种积极的“投资性”形式体现,比如家庭和积极劳动力市场政策、教育和培训,而非消极的“补偿性”形式。c参见Rita Nikolai, Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, Policies and Challenges, Bristol, The Policy Press, 2012.回顾积极劳动市场政策的发展,第一阶段主要起源于20世纪50年代瑞典所推动的积极劳动市场政策,该政策主要是为了回应劳动市场的变化。第二阶段是20世纪60年代,OECD开始推动积极劳动市场政策。第三阶段则是从20世纪80年代开始,到20世纪90年代中期,激活的概念受到普遍重视。而这样的概念也经由国际性组织的推动,例如1992年OECD 就建议各会员国修改社会政策与劳动政策。1997年欧盟卢森堡就业高峰会议建议各国推动积极劳动政策的准则。如今“激活”一词已成为发达国家的国际用语。dJean-Claude Barbier, "The European Employment Strategy: A Channel for Activating Social Protection?" in Jonathan Zeitlin, ed., The Open Method of Coordination in Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies,Brussels, PIE-Peter Lang, 2005.

本文以德国劳动力市场一系列激活措施改革为例,分析发达国家如何让有劳动能力的受助者尽快融入劳动力市场。在2003—2005年间,德国国会共通过了4项法案,即《现代劳动力市场服务法案》(哈茨I-IV)。哈茨改革通过一系列积极劳动力市场改革措施来激活失业者。

第一,成立员工服务代理机构(PSA),主要是为失业者提供暂时性的工作机会。员工代理服务机构为失业者(超过6个月)提供就业优惠券。赁此优惠券可帮助失业者委托就业中介帮助寻找工作,而中介服务机构只有在帮助失业者找到工作后才能得到佣金。由于私人劳动力中介更加注重效率,大大增加了失业者重返劳动力市场的可能性。

第二,重新定义“合适工作”,增加劳务派遣。《哈茨I》对“合适的工作”进行了重新定义,增加就业的强制性,采取更为严格的惩罚措施,促使失业者积极寻找工作。对于失业期超过一年的失业者,应接受任何合法的工作,不论薪酬高低和工作内容。这明确了失业者无法以新工作不满意为理由而拒绝,加强了失业政策的强制执行力。此外,德国在劳动力市场领域扩大了劳务派遣适用范围,使其不适用于由工会主导谈判得出的标准职工待遇,尤其是工资和工时,这就使得非常坚固的劳动力市场就业形态得以松动。

第三,提供税收上的减免,增加灵活就业和鼓励创业。《哈茨Ⅱ》于2003年1月开始实施,主要侧重于利用个人企业和微型工作、小型工作等灵活就业方式进一步活化劳动力市场,帮助失业者重返劳动力市场。具体方式包括:一是为小型企业和低收入者提供税收上的减免。微型工作和小型工作政策是帮助低技能失业者增加收入的政策。微型企业指月收入低于400欧元的企业,这类企业的员工不用缴纳社会保险费用且免除纳税,雇主只需要缴纳25%的税费;小型企业指月收入在400—800欧元的企业,其员工在税收方面同样有优惠,且税收降低是边际递减的。aAxel Borsch-Supan, Reinhold Schnabel, "Social Security and Declining Labor-force Participation in Germany," The American Economic Review, 1998, 88(2).二是鼓励失业者创业,建立“个人企业”,从而变成自我雇佣。

第四,改造公共就业服务机构(PES),提高劳动力市场服务的效能。 2004年1月,《哈茨Ⅲ》正式实施,旨在推动公共就业服务机构的改革。哈茨改革所建立的新机构包括一个首席执行官以及任期5年的管理部门,原有三方委员会转型成为监督部门。新机构将原本科层化严重的公共就业服务机构体系转变成更为商业化运作的劳动力市场服务提供者。联邦就业机构中,更多工作人员的职责是为失业者提供就业咨询和就业安置。

因此,德国作为重返劳动力市场型代表国家,在激活失业者中强调权利与义务并重这一原则。失业者的角色被重新定义,被要求积极地寻找工作,提升就业能力。德国在贯彻政策改革方面存在这样一种清晰的指向:激励失业者通过“自身负责”的方式来主动改变当前的不利境况。此外,德国积极劳动力市场政策更强调失业者重返劳动力市场,提升失业者与劳动力市场直接接触和融合的机会,而不是采用职业培训这类将失业者“排除”在劳动市场之外的政策。b林闽钢、李缘:《福利国家积极劳动力市场政策的类型化及其改革取向》,《劳动经济研究》2016年第4期。

(二)有条件现金转移支付

有条件的现金转移支付(Conditional Cash Transfers,CCT)是在发展中国家广泛使用的多维减贫方法,至今取得了广泛和积极的成果。CCT是指对贫困群体提供带有一定附加条件的现金补贴,这种支持提供的前提是接受补贴的家庭必须将扶助资金用于子女在健康和教育等方面的人力资本水平的提升或其他社会服务。

第一代CCT计划诞生于20世纪90年代的拉丁美洲,进入21世纪以来逐步扩展到非洲和南亚等发展中国家。自从1997年墨西哥第一个引入CCT项目以来,CCT计划至今已有20多年的发展历程。根据世界银行出版的《社会安全网报告(2018)》,全球实施CCT计划的国家有64个,全球覆盖人数最多的5个CCT计划分别为:孟加拉国(Stipend for Primary Students项目,7870万人)、墨西哥(Prospera项目,6168万人)、印度尼西亚(Keluarga Harapan项目,6000万人)、巴西(Bolsa Familia项目,4181万人)、菲律宾(Pantawid项目,4400万人)。aWorld Bank, The State of Social Safety Nets 2018, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29115.

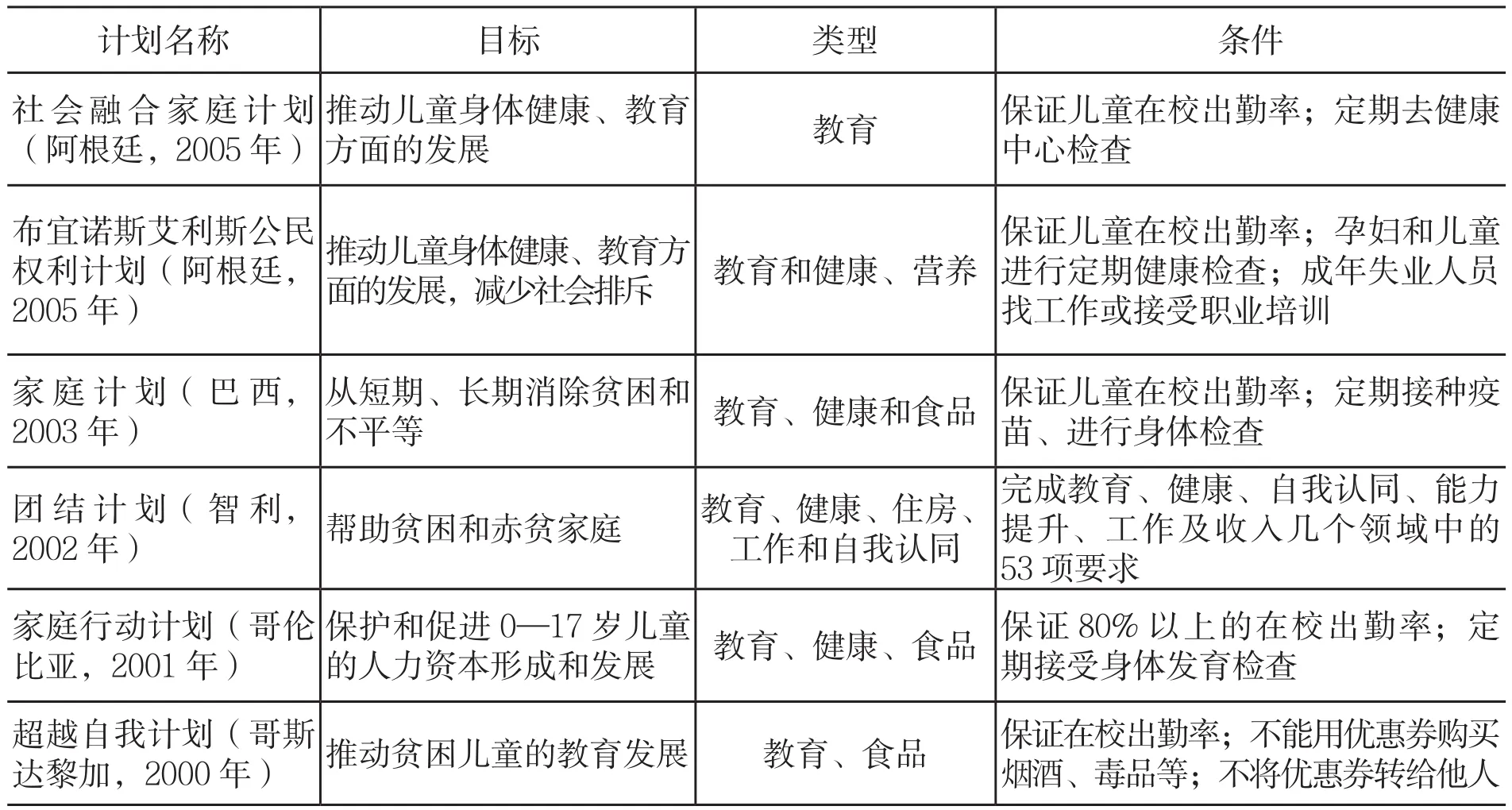

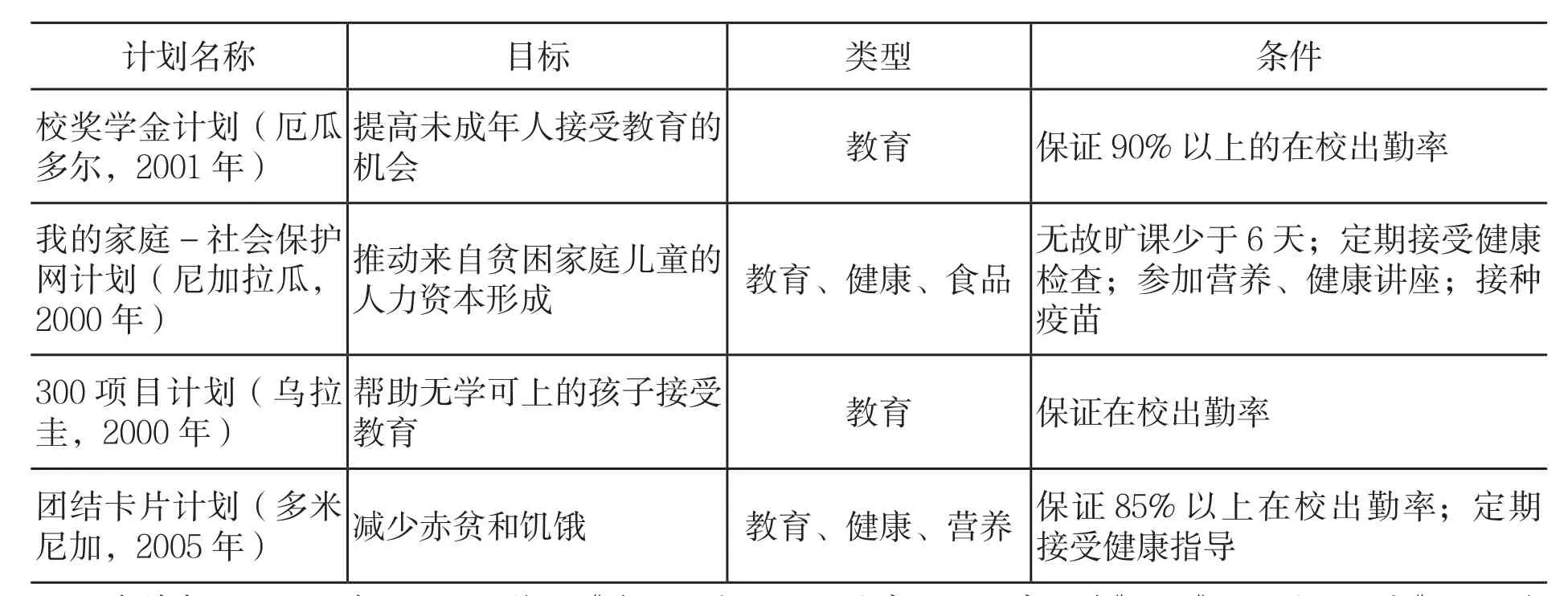

CCT与一般减贫项目不同,其关键是激发起家庭脱贫的共同责任。有条件的现金转移支付的突出特点就在其受益条件规定上,受益条件通常是围绕能够促进人力资本提高的教育、健康和营养三个方面来设置(表1)。比如受益家庭要保证其儿童的上学出勤率达到一定程度,受益人口必须要定期参加体检或者关于健康知识的讲座等。这种条件的设置使得补贴资金的使用有了针对性和目标性,有严格使用指向性的补贴资金能够保证家庭将资金优先用于项目所要求的行为,而不会被家庭其他必要支出所替代,促使政策目标更好地实现。如在巴西,作为接受补助金的条件,这些家庭应满足其成员在受教育和健康方面的要求,如入学、出勤率、疫苗接种、产前产后的护理等。以出勤率为例,该项目要求受益家庭的儿童出勤率达到85%以上,并建立了一套从市政当局延伸到联邦政府的监督体系,从而使政府在发现限制条件未被执行时做出处理。b吴忠:《有条件现金转移支付、公共服务与减贫》,中国农业出版社,2010年,第157页。该项目的创新之处在于通过现金转移支付达到短期减贫的效果,并通过设定限制条件引导家庭投资人力资本。

表1 拉美各国有条件现金转移支付计划的条件设置

资料来源:吴孙沛璟、赵雪梅:《多维视角下的拉美贫困及扶贫政策》,《拉丁美洲研究》2016年第3期。

从激发贫困者内生动力来看,实现了责任性、有条件性以及协同性。与传统现金转移支付的社会保障项目相比,CCT项目的最大创新之处在于,这种扶贫政策不是单方面由政府向贫困群体提供援助,还要求受益群体履行相应的义务。它将扶贫工作的单一化主体——政府,转变为政府和扶贫家庭两方共同参与,强化共同责任,将减贫与激发贫困家庭自我发展能力联系在一起,并潜在地培养贫困家庭的社会资本和人力资本。有条件性则是对责任性的补充和具体化,受益人有义务履行政府提出的相应条件,若未完成对应的义务,则会有相应的惩处措施。有条件现金转移支付计划还寻求不同领域、不同层面的协同作用,主要涉及教育和健康两方面的内容,这两方面的政策是同时开始生效实施的,都旨在增强受益群体的个人能力和人力资本。教育和健康两方面共同提升、相互作用。不同层面计划面向的群体是多层次的,获得帮助的儿童不仅包括在校儿童,也包括年龄较小的婴幼儿。根据拉美经委会发布的评估结果来看,大部分国家的计划在人力资本形成、消除贫困和不平等、给穷人创造机会等方面都取得了积极的效果。a吴孙沛璟、赵雪梅:《多维视角下的拉美贫困及扶贫政策》,《拉丁美洲研究》2016年第3期。

(三)格莱珉(Grameen Bank)穷人银行b孟加拉语“格莱珉”意为“乡村的”。1972年,留学美国并获经济学博士学位的尤努斯,在美国田纳西州立大学经济学系任教两年后回到孟加拉国,担任吉大港大学经济系主任。他面对无法用经济学理论向学生解释的贫穷现实,抛弃理论教科书,去研究揭示每天都在穷苦人现实生活中出现的经济学问题。1976年,在一次乡村调查中,他把27美元借给了42位贫困的村民,以支付他们用以制作竹凳的微薄成本,免受高利贷的盘剥。1979年,他在国有商业银行体系内部创立了格莱珉,开始为贫困的孟加拉妇女提供小额贷款业务。1983年10月2日,格莱珉银行正式独立,其向贫困人口发放贷款的方式自成一体,被称为“格莱珉模式”。尤努斯曾表达说:“贫困不属于文明的人类社会,我们要将贫困送进博物馆”。

2006年,诺贝尔和平奖颁给了孟加拉乡村银行的创建者穆罕曼德·尤努斯(Muhammad Yunus),表彰尤努斯“从社会底层推动经济和社会发展的努力”。通过三十多年的努力,截至2016年2月,格莱珉银行共发放了贷款186.7亿美元,还款率达到98.52%,服务于881.9万个家庭,覆盖81392个村庄。c格莱珉中国培训中心:《格莱珉银行简介(内部资料)》2017年第3期。作为世界上最受关注的普惠金融实践,格莱珉银行的信贷模式已经被100多个国家复制,成为全球减贫的重要政策之一。

格莱珉银行在外界一直被看成是一种小额金融互助贷款项目,在本文看来,格莱珉银行在本质上更是一个社会企业。a2017年7月28日,在云南大理参加“2017河仁公益慈善高峰论坛”后,我们一行受格莱珉(中国)总裁兼执行官高战先生邀请,参观了在大理市太邑乡太邑村开展的富滇-格莱珉扶贫贷款项目。格莱珉银行坚持独特的哲学观,比如:信贷是一种人权;消除贫困是可行的;每个人都有无限的潜能,每个人都有可能成为企业家;摆脱贫困,才能实现和平;底层人民的发展才意味着真正的发展;信贷计划不是为了盈利,而是为了促进自我雇佣和增加收入等等。

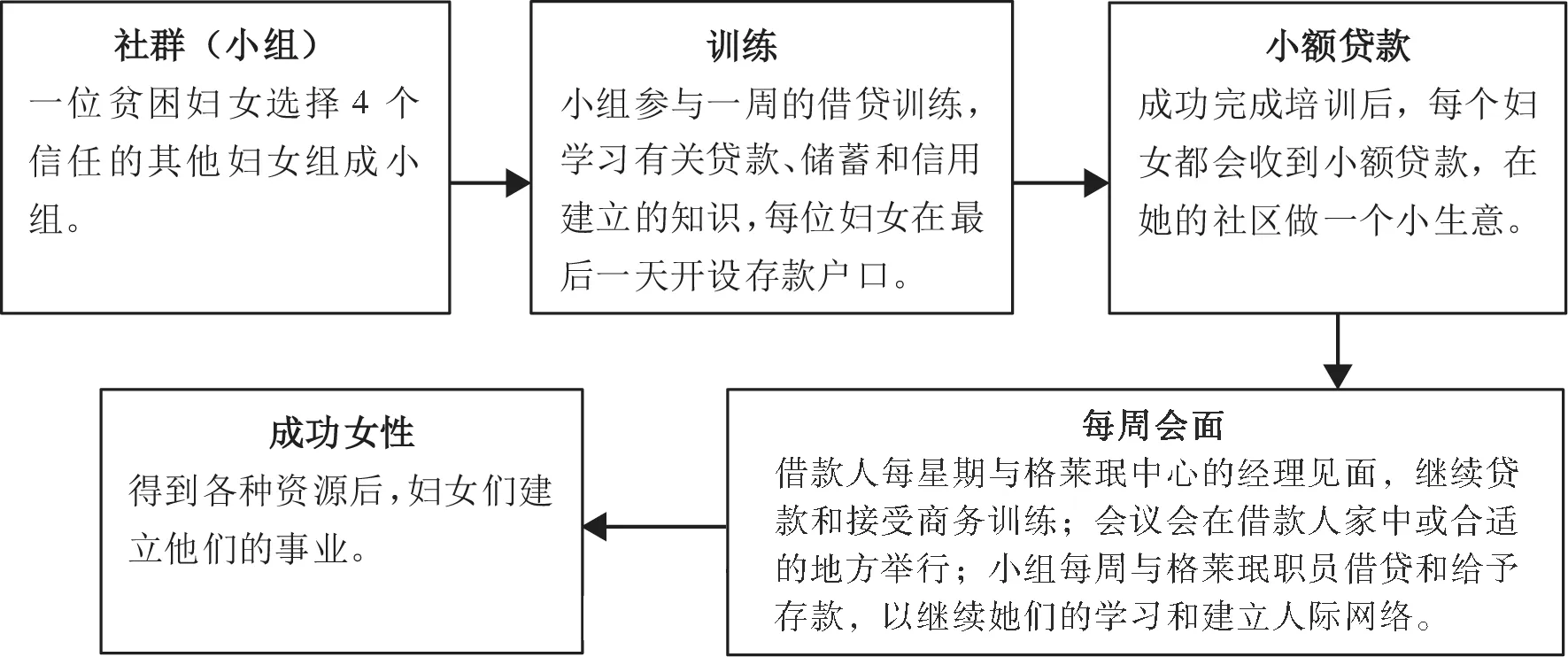

尤努斯所创办的格莱珉银行颠覆了几百年银行业的法典,它依据贫困者的特性,从贫困者的社会生活出发,在格莱珉银行运作方面有如下突出特点(图2):

1.专门服务贫困人群。传统商业银行通常不愿意给穷人贷款,这主要是由于向穷人贷款面临着信息不对称、服务成本高以及风险补偿能力弱等现实约束,对银行的信贷技术、盈利水平以及风控能力提出了很大的挑战。正是这些约束性限制,始终有一部分人群不能获得金融服务,他们大多是边远山区的农民或者社会弱势群体,而金融服务的缺失又会引致各种形式的权力剥夺,使其陷入贫困的恶性循环。

2.无需抵押品贷款。格莱珉穷人银行从“每一个贷款者都是诚实的”这样的假设出发,实行无担保抵押物、法律文件、团体担保或连带责任。借贷者与贷款者之间没有司法工具,不尝试用法庭解决偿付问题,而是尽力帮助客户取得成功,并且建立了一个基于互信、责任、参与和创造力的银行系统,使得该行在帮助弱势群体获得资金支持的同时,实现了机构自身的可持续发展。

3.小额信贷+频繁还款。与传统银行背道而驰,创立了每周还款模式,每周借贷人只需偿还非常小数额的贷款,在日积月累中,就会不知不觉完成还款。

4.小组+中心伙伴组织组成小社区。5人一个小组,每周和项目员工见面并偿还部分贷款,每8个小组就近结盟成为一个“中心”。这就是一个小社区,在这个社区中,人与人除了创业经营方面是朋友,同时在生活方面也是亲密的朋友,在社区里面提供金融服务,而不是通过金融服务来建立社区。

图2 格莱珉银行作为社会企业的减贫路径

反思格莱珉穷人银行作为一种成功减贫模式,其独特之处在于:

第一,不仅在于它发现了穷人有诚信的真理,而且充分激发了贫困者的潜力,从“每个穷人都是一个企业家”出发,格莱珉银行发放现金贷款,从不考虑首先提供技能培训。只有当人们积极寻求并愿意为其付出代价或费用的情况下,才提供适合的培训。格莱珉银行坚信所有人都有一种与生俱来的能力——生存技能,他们非常具有创造力,知道如何为生活而改善生活。他们之所以穷,并非因为没有经过培训或者没有文化,其根源在于无法得到他们的劳动报酬,无力控制资本才会使得人们难以摆脱贫穷。培训可能会使得被培训者渺小、无能、毫无用处,甚至会毁了他们天生的才能。所以,格莱珉银行所要做的就是最大限度地利用他们已有的技能,发放贷款和资本,这是一把使他们实践自己能力并探索自己潜能的钥匙。

第二,他们要求每个申请人都加入一个由相同经济与社会背景、具有相似目的的人组成的小组,而格莱珉银行则建立起一些激励机制,鼓励那些贷款者在各自的营生中互相帮助取得成功。小组成员的身份不仅建立起相互的支持和保护,还舒缓了单个成员不稳定的行为方式,使每一个贷款人在这一过程中更为可靠。来自平等伙伴之间的微妙而更直接的压力,使每一个组员时时与贷款项目的大目标保持一致;小组内与小组之间的竞争意识也激励着每一个成员都要有所作为。将初始监管的任务移交给小组,不仅减少了银行的工作,还增强了每个贷款人的自立能力。由于每一组员的贷款请求都要由小组批准,小组就为每一笔贷款担负起了道义上的责任。当小组的任何成员遇到麻烦时,小组其他成员通常都会来帮助。

第三,对穷人社会资本有深刻的把握。通过借款人必须出席参加项目的承诺,使他们出席中心会议。会议上他们还可以见到其他会员,分享经历、学习宝贵的经验等,这一切最终都能赋予他们社会尊严和越来越强的自尊心,扩展社群、建立连接、创造社会资本。

第四,与改变他们的经济行为相比,格莱珉穷人银行更注重改革他们的社会行为。通常在贷款之前,会要求贫困的借款人牢记和遵守《六条公约》。而公约内容不过是使用卫生厕所,保证家庭内外环境整洁;让孩子得到好的教育;每年参加一次体检等这些与金融毫无关系的内容。

四、结论与启示

进入20世纪90年代后期,社会政策改革路径从保障型转向增权型,激活贫困者成为增权改革的核心。目前激活贫困者内生动力不仅是世界性难题,也是中国现在和今后反贫困所要面对的突出问题。通过以上分析,可得到如下结论:

第一,比解决收入贫困更重要的是要面对贫困者可行能力的剥夺问题,已形成的最大共识是:解决贫困问题关键是发挥个体的主体性和主动性。因此,增权是激发贫困者潜能的路径,通过自身的力量来解决问题。

第二,在发达国家,针对贫困的失业者,采取积极劳动力市场政策,强调权利与义务并重,激励失业者通过“自身负责”的方式来主动改变自身的不利境况。

第三,在发展中国家,激活贫困者政策的有效性取决于政策实施上的连带作用,即把转移支付与贫困家庭的教育、医疗卫生等方面改进连带起来;把金融活动与社区参与连带起来,最终通过提升人力资本和社会资本,走向自立自强发展道路。

基于以上结论,今后中国推动反贫困政策的升级,激活贫困者内生动力要成为反贫困政策制定的出发点,结合我国城乡贫困的差异,政策建议如下:

第一,任何激活贫困者的政策设计,都要以贫困者为核心。一是要从收入为核心的反贫困政策,转向以能力建设为核心的反贫困政策,通过贫困对象的分类管理,对有劳动能力的贫困对象,避免现金和实物的直接给付,强调权利与义务并重。二是以激活贫困者为核心实施反贫困政策,需从以帮扶人员为中心的反贫困政策,转向以贫困者为中心的反贫困政策。反贫困政策不是单方面由政府向贫困群体提供帮扶,还要求受益群体履行相应的义务。从单向到双向的改变更能保证贫困对象不断积累人力资本和社会资本,在根本上提升他们摆脱贫困的可能性。

第二,在城市贫困治理中,开展积极社会救助。推动贫困对象的分类管理,针对有劳动能力及有劳动条件的贫困者,首先确保基本生活得到暂时的过渡性保障,并提供“一人一策”的“就业脱保”激活方案,要求每一位有劳动能力的贫困对象,签订自愿就业承诺书,积极主动地接受培训和自愿接受就业。完善贫困对象的动态管理激励制度,对已就业的贫困对象,设立就业后的缓冲期,实行“收入豁免”,或者通过就业补贴等方式每月给予一定的基本生活费用抵扣,支持他们自主就业。其次,城市贫困者激活政策体系目标不能仅局限于保障基本生存需要,还要重视治本脱贫与发挥人的潜能。面对贫困群体,激活贫困对象更需要理解和尊重,不仅帮助其获得经济生活上的自立,而且重视实现人格的自立,特别是精神上的非依赖性。借鉴日本社会救助服务改革经验,通过政府购买服务方式,积极推动专业社工进入城市贫困家庭开展服务。在有条件的地方,围绕自立自强目标建立贫困家庭“陪伴”支援制度,让每一个贫困家庭都有一个专业社会组织或专业社会工作者与其“结对子”,从助力就业开始,到助力贫困家庭各个方面,帮助贫困家庭走出困境。

第三,在乡村振兴中,实现贫困治理从被动到主动,从低效到高效的转变。多年来,我国贫困治理主体一直是政府及其相关部门,“政府主导型”的贫困治理形成了以政府为主的自上而下的动员结构和运行机制,这一结构和机制在多年的扶贫工作中发挥了重要作用,但也产生了一系列问题,如忽略了贫困群体自身的责任与能动性,出现了“包办式”与“保姆式”扶贫现象,一方面是国家的主动给予导致过度的贫困治理,另一方面却是贫困群体的被动接受走向积极索取。这种主动与被动、给予与索取的模式很容易导致贫困群众将个人问题社会化和国家化,导致扶贫效率低下、贫困人口内生动力不足等问题。

因此,农村反贫困治理,要根本改变贫困群体被动参与、象征参与或无参与的现状。借鉴我国历史上“以工代赈”a康镇、林闽钢:《“以工代赈”作为国家治理工具的历史考察》,《理论探讨》2017年第3期。及有条件现金转移支付和格莱珉银行的成功经验,积极鼓励贫困对象主动参与到贫困治理中,将脱贫的主动权交还给贫困对象,引导贫困对象从目前的“被动接受”政府的给予,转向共责连带参与,使贫困人口在帮扶中充分行使知情权、主动权、管理权和受益权的反贫困政策更能激发贫困者。建议在今后的乡村振兴中,基于农村社区发展新格局,特别要拓宽贫困对象参与发展活动的权利范围,在社区共同体中提高农民和基层社区的发展意识和反贫困能力,形成一种反贫困的长效机制。