微囊型脑膜瘤的MRI表现及病理基础

刘燕, 杨如武, 印弘, 郝跃文

脑膜瘤是最常见的中枢神经系统中肿瘤之一,起源于蛛网膜脑膜细胞(帽细胞)。2016年WHO将脑膜瘤分为15个亚型,各亚型在影像上鉴别困难[1],但部分亚型(包括微囊型)的MRI表现具有一些特征。本文拟分析16例微囊型脑膜瘤的MRI表现,旨在探讨其MRI特征及病理基础,以提高该病的术前诊断准确率。

材料与方法

1.一般资料

收集2012年5月-2018年3月空军军医大学西京医院及西电集团医院收治、经手术病理证实的微囊型脑膜瘤患者共16例,其中发生于大脑镰旁4例,大脑凸面12例。患者年龄29~67岁,平均47岁;男4例,女12例。

2.临床表现

16例患者的临床症状均无特征性。头痛、头晕8例,颅内高压5例,癫痫发作7例,昏迷并意识障碍1例。

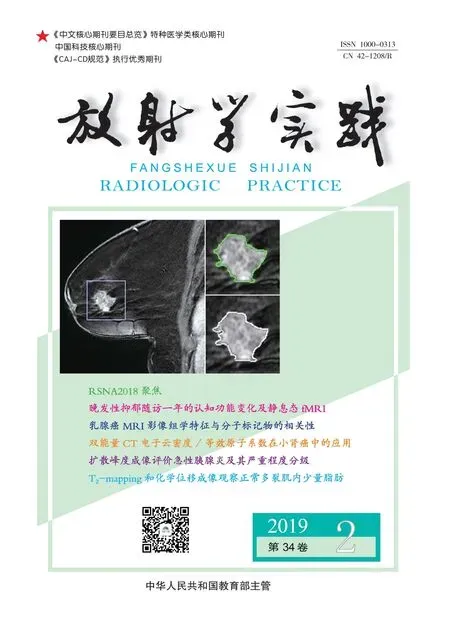

图1 女,42岁,左侧顶部微囊型脑膜瘤。a) 横轴面T2WI示左侧顶部内板下病灶呈囊性软组织肿块(箭),病灶内可见多发的、大小不一的微小囊变,并有分隔影; b) 横轴面T1WI示病灶呈低信号(箭); c) 横轴面T1WI增强扫描示肿瘤囊性部分无明显强化,其内分隔呈细网状强化,周围无水肿(箭); d) 镜下病理示:瘤细胞呈卵圆形,排列疏松,呈旋涡状,细胞质淡染伸出指状突起,其内富含空泡状结构,细胞间有较多毛细血管网(HE,×200)。

3.影像学检查

16例患者均行头颅MRI平扫及增强扫描。采用荷兰Philips Achieva 1.5T MRI和美国Siemens Magnetom Aera 1.5T MRI扫描仪,4通道头部线圈。常规MRI平扫包括横轴面T2WI(TR 4500 ms,TE 87 ms)及T1WI(TR 250 ms,TE 2.5 ms),T2FLAIR序列(TR 9000 ms,TE 85 ms,TI 2500 ms),矢状面T1WI扫描(TR 440 ms,TE 2.5 ms)。增强扫描包括横轴面、矢状面、冠状面T1WI(TR 250 ms,TE 2.5 ms)。其他扫描参数:层厚5 mm,视野220 mm×220 mm,矩阵256×256,翻转角150°,NSA 2次。对比剂采用Gd-DTPA(浓度4.305 g/15 mL),剂量0.1 mmol/kg体重。

4.手术治疗

16例微囊型脑膜瘤依据肿瘤部位、体积和生长方式采用相应的手术入路,均行全肿瘤切除术。手术均在显微镜下操作,多数病例采用常规额叶、顶叶、额颞、额顶入路。术中所见:肿瘤呈灰白色,与硬脑膜粘连紧密,且与周围组织分界清楚;肿瘤切面可见多发、大小不等的囊状影,囊液粘稠。

5.病理检查

肿瘤切除后,均行常规病理检查及免疫组化。标本采用S-P法染色,免疫标记包括波形蛋白染色(Vimentin)、上皮膜抗原(EMA)、神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP)、CD31、CD34、S-100蛋白等。

结 果

1.MRI表现

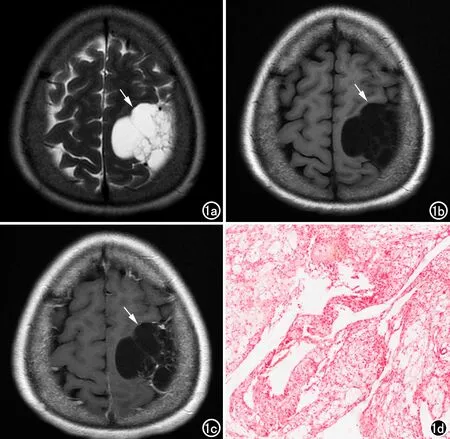

16例术前均被诊断为脑膜瘤,其中诊断为微囊型脑膜瘤11例,误诊5例(误诊为非典型脑膜瘤3例,血管瘤型脑膜瘤2例)。16例肿瘤均以宽基底与颅骨内板硬脑膜相连。11例呈类圆形或椭圆形,5例呈分叶状;肿瘤大小为2.3~5.8 cm。11例肿瘤在MRI上表现为边界清楚的、以囊性为主的软组织肿块,肿瘤内见多发的、大小不一的微小囊变;T1WI上呈等或低信号,T2WI上呈明显高信号,并伴多发分隔影(图1a,b),周围无水肿或水肿较轻;增强扫描示肿瘤呈细网状强化(图1c)。5例在MRI上表现为边界清楚的实性软组织肿块;T1WI上呈等、低信号,T2WI上呈等、高信号(图2a,b),肿瘤内囊变坏死区少见;增强扫描示肿块显著强化(图2c),周围无水肿或水肿较轻。

2.病理诊断

镜下病理:肿瘤细胞由脑膜皮样瘤细胞和梭形瘤细胞组成,瘤细胞呈卵圆形,胞界不清,排列疏松,呈旋涡状;细胞质淡染伸出指状突起,相互交织构成大量细胞外腔隙,间质丰富有许多空泡状结构;微囊构成的疏松网状结构间常可见上皮细胞型或过渡型脑膜细胞,细胞间有较多毛细血管网,中间有不等的薄壁血管腔,构成了其较具特色的病理结构(图1d,2d)。免疫组化:PR、Vim、EMA、MGMT呈阳性表达;AE1/AE3(-)、CD163(-)、CD34(-)、CD68(-)、S-100(-)、GFAP(-)、Syn(-)、Ki-67指数3%。

讨 论

微囊型脑膜瘤是脑膜瘤中一种比较少见的病理亚型。按照2016年WHO中枢神经系统肿瘤分类,微囊型脑膜瘤属于Ⅰ级[2],为良性脑膜瘤。中老年女性好发,临床症状无特征性,主要与肿瘤的发生部位和体积相关。本组病例多以头痛头晕、癫痫发作就诊。

微囊型脑膜瘤与常见的良性脑膜瘤在MRI上具有相似的位置、临床特征和预后,主要表现为单发,呈圆形或椭圆形,边界清楚,以宽基底与硬脑膜相连,并可见脑膜尾征[3]。总结本组病例,笔者认为微囊型脑膜瘤的MRI表现具有以下特征性:①以囊性为主的软组织肿块,T1WI上呈低信号,T2WI上呈高信号;②病灶内可见多发的、大小不一的微小囊变,并伴分隔影;③病灶增强后呈细网状强化,其周围水肿带较轻。

图2 女,49岁,左侧额部微囊型脑膜瘤。a) 横轴面T2WI示左侧额部病灶呈高信号的软组织肿块(箭),病灶内可见细线分隔影; b) 横轴面T1WI示病灶呈低信号(箭); c) 横轴面T1WI增强扫描示肿瘤明显强化,周围无水肿(箭); d) 镜下病理(HE,×200)示肿瘤细胞由脑膜皮样瘤细胞和梭形瘤细胞组成,排列疏松,呈旋涡状,相互交织构成大量细胞外腔隙,其内富含空泡状结构,细胞间有较多毛细血管网,中间有不等的薄壁血管腔(箭)。

微囊型脑膜瘤在病理上也具有一些特征性表现。肿瘤细胞在复杂的网状结构中形成细长的相互连接的细胞质,从而使细胞质间隙内形成了许多小“囊状”空间,由此产生的细胞结构在外观上呈“类似细筛状”结构,即微囊[4]。部分微囊相互融合成小囊或大囊,且囊性区边界清楚、有一定的张力。微囊形成的病理机制包括:蛛网膜分化、肿瘤细胞分泌活动、某些退行性过程、蛛网膜小梁细胞来源[5]。微囊内可见大量粘液样变,因此肿瘤在T1WI上呈低信号,T2WI上呈高信号,且信号较均匀;由于肿瘤组织细胞间富含毛细血管网结构,且中间有不等的薄壁血管腔[6],故肿瘤MRI增强扫描呈明显的分隔强化,这些是微囊型脑膜瘤的MRI特征表现的病理基础。

微囊型脑膜瘤需与以下两种肿瘤进行鉴别。①血管瘤型脑膜瘤:MRI平扫及增强扫描与血管瘤类似,T1WI上呈低信号,T2WI上呈高信号;病灶内可见流空血管;病灶增强后呈显著均匀强化(类似血管瘤的MRI表现);引起邻近颅骨骨质增生[7]。本组中2例的MRI表现与上述征象相近,但其病灶内未见流空血管,可作为两者的重要鉴别要点之一。②非典型脑膜瘤:肿块内可见多发囊变坏死区;肿块增强扫描呈不均质强化;可见分叶征,可侵犯周围脑组织,肿块周围水肿范围较大[8],常引起颅骨不同程度的骨质破坏。本组中3例的MRI表现与此征象类似,但其内部囊变与非典型脑膜瘤坏死区有本质区别,后者一般少见分隔强化影,坏死区无强化,这些特征与微囊型脑膜瘤典型的MRI特征存在一定差异[9,10]。

微囊型脑膜瘤的常规手术治疗效果较好,长期随访并未出现肿瘤复发,因此,术前明确脑膜瘤的病理亚型十分重要,有助于临床医生选择合理的手术方案并降低手术风险。通过与病理基础的对照分析,可更深入的认识及理解微囊型脑膜瘤的MRI表现,从而有助于提高该肿瘤的术前诊断准确率。